海明威在中国打过鬼子吗?

海明威抗战中国行考辨二题

□ 吴心海

海明威是美国著名记者、小说家,普利策奖和诺贝尔文学奖得主。2015年9月22日,国家主席习近平在美国华盛顿州西雅图当地政府和美国友好团体联合欢迎宴会上的演讲中,谈到他青年时代就读过的美国作家作品时表示:

海明威《老人与海》对狂风和暴雨、巨浪和小船、老人和鲨鱼的描写给我留下了深刻印象。我第一次去古巴,专程去了海明威当年写《老人与海》的栈桥边。第二次去古巴,我去了海明威经常去的酒吧,点了海明威爱喝的朗姆酒配薄荷叶加冰块。我想体验一下当年海明威写下那些故事时的精神世界和实地氛围。我认为,对不同的文化和文明,我们需要去深入了解。

除了《老人与海》,海明威还著有《太阳照常升起》《永别了,武器》《丧钟为谁而鸣》等名著。

出生于美国小镇奥克帕克的海明威一生充满传奇色彩。身为记者和作家,在第一次世界大战和第二次世界大战期间,他的足迹遍及加拿大、法国、意大利、西班牙、古巴等国,素有“世界公民”之称。1941年,海明威和当时的夫人、著名战地记者玛莎·葛尔虹还曾来到我国香港、广东、桂林、重庆等地,对中国人民艰苦的抗日斗争加以报道。

海明威80年前在中国抗战最艰难时刻的中国之行,既是美中两国人民友好的见证,也是美中新闻(文化)交流史上的一件大事。不过,由于时代久远,海明威没有相关回忆文字,葛尔虹也明确表示当时没有“记录”,这造成了海明威中国之行的一些大事和重大节点不够明确,甚至还有讹传的现象。作为新闻工作者,从“历史研究是一切社会科学的基础”出发,对当年浩如烟海的新闻报道进行定点定时的挖掘,围绕相关史料抽丝剥茧,尽可能还原或重现历史的原貌。

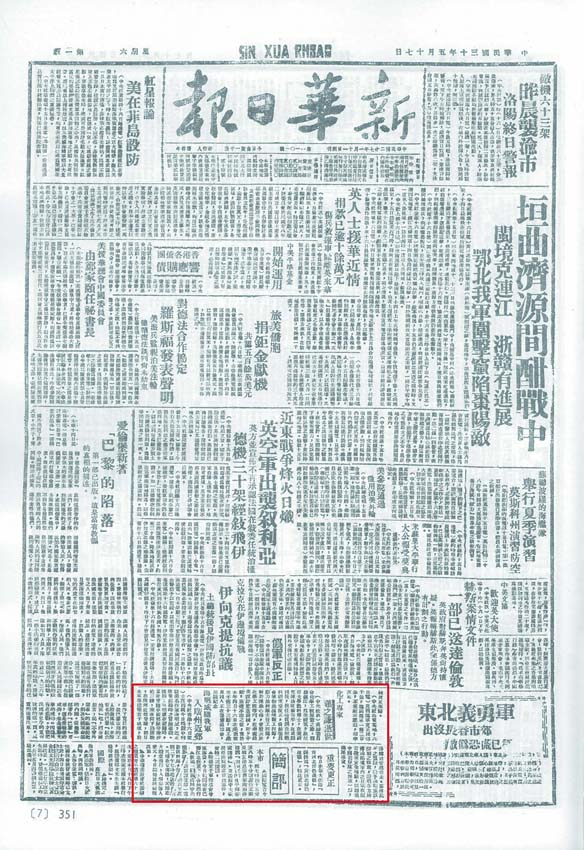

1941年5月17日重庆《新华日报》头版报道《海明威随我军入广州近郊》。

海明威曾在中国杀鬼子?

近几年来,有关海明威在中国采访时直接参加战斗,帮助中国人民打日本鬼子的故事甚嚣尘上。2016年7月13日,《文汇报》以接近大半个版的篇幅刊登了署名“本报记者 陈晓黎”的文章,题目就是《1941年,海明威在中国杀鬼子》,作为海明威逝世55周年的纪念。在这篇文章里,作者“引用”当年的《新华日报》报道说:

1941年5月17日,中国共产党中央重庆《新华日报》头版报道:“中央香港16日电:香港《史密斯日报》报道了美国作家海明威在广东前线曾随中国部队分乘沙船三艘,乘夜向下游进驶,在广州近郊登陆。海明威用他丰富的战地经验,在广东韶关利用夜幕的掩护,亲自破坏了日寇的一段铁丝网,并干掉了一个日本士兵,缴获了日寇的一杆枪和几颗手榴弹,他们于拂晓前安然离去。”(以下简称“陈晓黎文”)

笔者还清楚记得,当时在《文汇报》读到此文时,心情激动与惭愧参半:供职多年的新华日报,大半个世纪之前曾刊登本人最为景仰的美国记者、作家海明威帮助国人杀日本鬼子的新闻,自己竟然闻所未闻,甚至从来没有听报社老一辈同人提及,颇有墙内开花墙外香的感觉。遗憾的是,抗战期间的《新华日报》老报纸,报社并无保存,直到3年之后,才有机会寓目1941年5月17日的《新华日报》,但令人讶异的是,当日《新华日报》上所刊登的海明威新闻,和《1941年,海明威在中国杀鬼子》中引用的所谓“新华日报”上的报道有很大区别!

为方便读者辨别,特将1941年5月17日的《新华日报》刊登的题为《海明威随我军入广州近郊》的新闻照录如下:

(中央社香港十六日电)士蔑西报今日晚版中刊载美名作家海明威,近在广东前线时之冒险事迹。据称:海明威在韶关时,某夜曾随中国部队分乘沙船三艘,乘夜向下游进驶,在广州近郊登陆,将日本军事建筑若干破坏,于拂晓前安然引去。据传此次之冒险,给予海明威以深刻之印象,证明各方所传沦陷城市内之日军夜间常撤至安全地点,以避免中国游击队之进攻一节,确属事实。(以下简称“新华日报海明威原文”)

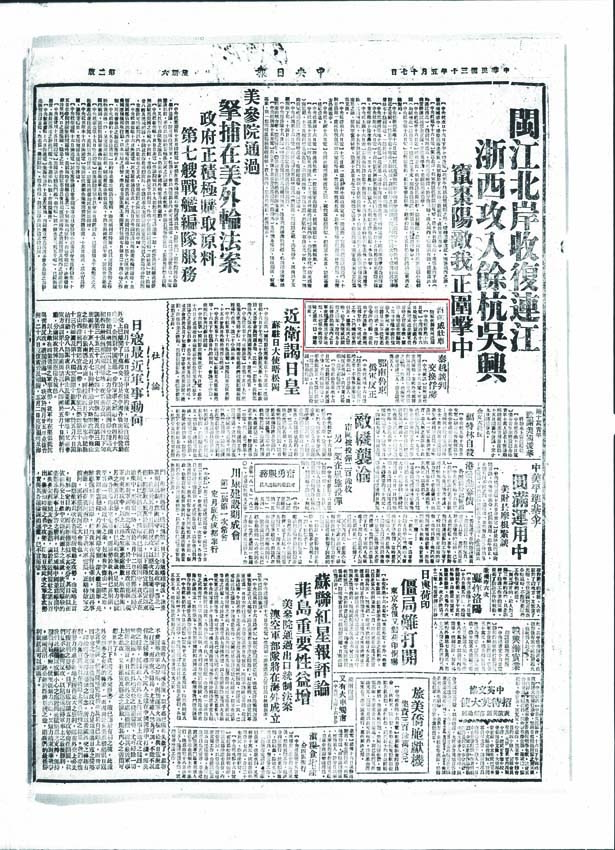

同一天,重庆《中央日报》第二版也使用了“中央社”这条有关海明威的消息,题目为《海明威壮举 随军夜袭广州近郊》,标题虽不一样,但文字和“新华日报海明威原文”基本一致,篇幅不长,还是照录如下:

(中央社香港十六日电)士蔑西报今日晚版中刊载美名作家海明威近在广东前线时之冒险事迹。据称:海明威在韶关时,某夜曾随中国部队进入广州,华军于是夜将日本军事建筑若干所破坏。彼等一行分乘沙船三艘,乘夜向下游进驶,在广州近郊登陆,完成破坏工作,于拂晓前安然引去。据传此次之冒险,给予海明威以深刻之印象,证明各方所传沦陷城市内之日军夜间常撤至安全地点,以避免中国游击队之进攻一节,确属事实。(以下简称“中央日报海明威原文”)

同样是当时中国最大新闻通讯社“中央社”发布的稿件,刊载在两份不同的报纸上,核心内容一致,文字有些微差别,做过版面编辑的新闻人都明白,应是当值编辑根据版面情况对文字进行的删削和调整。“中央日报海明威原文”标题虽然有“海明威壮举 随军夜袭广州近郊”的字样,不免给人以联想,但通读全文以及“新华日报海明威原文”,只有中国军队破坏日军建筑的记述,没有一个字或一个细节涉及海明威亲自动手杀鬼子、夺取枪支和手榴弹!

当然,无论是“新华日报海明威原文”还是“中央日报海明威原文”,都没有“中央社”所依据的香港《士蔑西报》1941年5月16日“晚版”上有关海明威的英文原文来得准确。香港《士蔑西报》查询不易,南京图书馆、上海图书馆,甚至国家图书馆都没有馆藏,承台南大学许舜杰博士大力协助,终于找到《士蔑西报》1941年5月16日“Final Edition”,其首页刊登有题为“Hemingway’s Adventure With Chinese Soldiers”的新闻,内容和上述《新华日报》《中央日报》刊载的“中央社香港十六日电”基本一致,同样只字没有提及海明威亲自杀鬼子或参与破坏日军设施!

白纸黑字面前,笔者不禁愕然:“陈晓黎文”中言之凿凿的内容,和事实上《新华日报》上的文字(包括《士蔑西报》上的英文原文)相左甚矣。当然,只此证据,尚难认定陈晓黎是编造海明威打鬼子情节的始作俑者,但综上所述,至少能够说明,他在撰写《1941年,海明威在中国杀鬼子》时并没有看到过或核对过所引用的《新华日报》原报内容!

为了溯本求源,笔者通过“读秀”——一个由海量全文数据及资料基本信息组成的超大型数据库,也是一个真正意义上的学术搜索引擎及文献资料服务平台,进行关键字查询。结果显示出不少令人惊讶的相关条目,通过比对发现,最早的一个来源应是山西《文史月刊》2011年第5期李良旭的《海明威来中国打“鬼子”》,此文被当年《晚报文萃》(上半月开心版)第8期转载。同一年里,李良旭此文还以《海明威在中国打鬼子》为题,刊登于《传奇故事(百家讲坛版)》第7期、《炎黄纵横》第9期等,后来各式各样的转载、引用,更是不胜枚举。

以笔者寓目的《炎黄纵横》2011年第9期发表的李良旭《海明威在中国打鬼子》(以下简称“李良旭文”)为例,发现信口开河之处颇多——

杜撰出海明威1941年3月12日在香港警察局长科恩的安排下,一同乘小飞机到广东南雄然后乘汽车到韶关,甚至负责海明威安全的科恩还目睹了作家杀鬼子,“紧张得说不出话来”。事实上,当时香港就没有警察局长这个职位,也无法查实香港警界究竟有没有科恩此人的存在。至于海明威抵达广东南阳(非南雄)、韶关的时间,根据海明威研究专家、厦门大学教授杨仁敬的说法,则是1941年3月25日。

“李良旭文”的结尾,在没有透露任何消息来源的情况下,声称海明威曾充满深情地表示,“如果没有1941年的中国广东之行,如果没有中国人民奋起反抗日寇的侵略的英勇壮举,如果没有自己的亲身经历,就不会有《老人与海》,就不会有我的一系列战争题材的小说!”稍微懂得新闻“5个W”要素的人,都会瞠目结舌!海明威因《老人与海》摘取1954年诺贝尔文学奖,网络上不难查到其获奖感言全文,遗憾的是,对于“李良旭文”中声称的海明威深情表达的部分,感言中只字未提。

“陈晓黎文”中所引用的《新华日报》有关海明威打鬼子的消息,应是出自“李良旭文”。两篇文章都把“中央社”错写为“中央”;名列“香港四大英文报刊”的老牌西报(英文报纸)《士蔑西报》,The Hong Kong Telegraph,一译《香港电闻报》或《香港电讯报》,1895年孙中山策划广州起义时曾争取其支持,也都错写成一个子虚乌有的香港《史密斯日报》。这里顺便提一下,海明威研究专家杨仁敬教授所著《海明威在中国》一书,同样引用了《新华日报》的这则消息,不过,书中误把“士蔑西报”录为“士蔑西根”,还专门加了一个注释,云“指斯密斯根(Smith Daily)”,可见文学和新闻(新闻史)之间是有颇多不同和隔阂的。

读毕“李良旭文”,还有一个发现,就是陈晓黎《1941年,海明威在中国杀鬼子》中有如下一段如身临其境的文字:

和之前在西班牙内战前线一样,海明威不甘于只做一个拿笔的战地记者。在深夜穿越日军封锁线时,面对前方林立的碉堡和铁丝网,他突然出手,敏捷地向前爬行,避开碉堡里探照灯照射的灯光,将铁丝网剪开几道口子,钻进去摸到哨兵身后,突然拔出匕首刺向哨兵,哨兵没有发出一点声响就倒了下去。他又迅速摘下哨兵腰上的手榴弹,捡起地上的那杆长枪,三蹿两跳跑了回来……

读者有兴趣的话,不妨和“李良旭文”第二栏中的几节文字对照一下,结论只有一个:何其相像尔!

海明威抗战期间到中国来,至今整整80周年,昨天的新闻已经成为今天的历史,但无论如何,历史是昨天的新闻,新闻是明天的历史,新闻的真实性始终是新闻工作者必须坚持的底线,不能有任何一点含糊。海明威和中国人民的故事,现在已经成为对外传播“讲好中国故事、传播中国声音”中的一部分,虚假和失实报道非但不能为中国人民增添光彩,反而会危害媒体公信力,抹黑中国新闻行业,进而损坏中国形象!

海明威硬汉的形象,在中国人民的心目中高大伟岸,取决于他在抗战最困难的阶段来到中国,和中国人民站在一起,体现了美国人民对中国人民抗日斗争的有力支持。至于海明威是否亲手杀了鬼子、是否亲身参与了破坏日寇军事设施,最至关重要的就是恪守新闻的真实性原则,任何背离真实性原则为历史人物涂脂抹粉的行为,都不足取。

2016年2月19日,习近平主持召开党的新闻舆论工作座谈会时指出:“真实性是新闻的生命。要根据事实来描述事实,既准确报道个别事实,又从宏观上把握和反映事件或事物的全貌。”作为一名从事新闻工作超过30年的“新华人”,珍爱《新华日报》其来有自,对于违背新闻真实性的原则,无论什么原因对《新华日报》内容的曲解或添油加醋,有责任站出来澄清事实,对事而非针对个人。上述文字的辩证,目的即是如此。

1941年5月17日重庆《中央日报》第二版刊登题为《海明威壮举 随军夜袭广州近郊》的消息。

海明威周恩来重庆会面时间考

美国记者海明威的中国之行,当时的陪都重庆是重要的一站。作为抗战中第一个到访中国“国统区”的美国记者,同时也是“美国政府的代表”,海明威和夫人葛尔虹,受到了国民政府异常热情的欢迎,包括蒋介石宋美龄夫妇的私宴。不过,海明威和蒋介石的会见,当时重庆的国民党机关报《中央日报》并没有报道,杨仁敬编著的《海明威在中国》对其中原因有所分析,是否得当,有兴趣的读者不妨找来参考,此处不赘。

当时未见诸报端的,还有海明威夫妇和中共代表周恩来在重庆的秘密会见。对于这段会见,《红岩村轶事》以《周恩来秘见海明威》一节专门叙述:

5月的重庆,骄阳似火。

陪都的街头有许多令人着迷的东西。美国著名作家欧内斯特·海明威的妻子玛莎·盖尔荷恩(即葛尔虹)已经在街上闲逛了大半天,仍然兴致未减。突然一位高高大大、金发碧眼的德国妇女走近玛莎,低声问她是否有兴趣见见“周恩来”。玛莎茫然看着这位穿着中国旗袍,戴着男式毡帽,自称叫“王安娜”的神秘女人,“周恩来”的名字对她毫无意义,玛莎愣了一愣,说这得和海明威商量一下。王安娜在那里等她的回音。

玛莎赶回住所,告诉了海明威发生在大街上的一切。海明威兴奋极了,他不仅知道周恩来是中共在重庆的代表,而且也知道王安娜的丈夫是王炳南,周恩来的得力助手。他要玛莎赶快告诉王安娜,他极愿尽早与周恩来见面。

于是,第二天,海明威夫妇又在大街上闲逛,直到确信后面没人跟踪时,他们才来到约定地点,和王安娜会合。在王安娜的带领下,他们穿过迷宫一样的小街小巷,来到了曾家岩50号——陪都最神秘的小屋与周恩来见面。

对于海明威和周恩来会见时的内容,当时担任翻译的王安娜回忆说:

在那一个小时当中,周恩来只说了两三句话,其他时间全是这位著名作家独自演讲。内容与解决远东诸问题有关。他的讲演富于空想,但与根据具体事实得来的认识距离太远了。

对于这次会见,另一方当事人海明威未见书面提及,他的夫人玛莎·葛尔虹则在回忆录中赞扬了周恩来给她和海明威留下深刻的印象,但表示,当时由于太激动而忘了做记录,没能把周恩来跟海明威的谈话传给后代,因此十分遗憾。当时没有做书面记录,几十年后记忆不清,坚持实事求是而不妄语,虽有遗憾,但体现了一个毕生从事战地新闻采访的新闻工作者的严谨,值得我们钦敬!

海明威的中国之行,不仅仅是美中新闻交流的一件大事,他和周恩来的会面,对中国共产党的外交工作,也有很大的促进。海明威回美国之后,向政府有关方面(财政部长亨利·摩根索)转交了“周恩来将军为我所写的对整个时局问题看法”的报告。《周恩来年谱》还有如下记载:

(1941年)5月16日 致电廖承志并报毛泽东:根据海明威等所谈,我们在外交上“大有活动余地”。建议在香港多选几个人,“配合这种活动,活动方针须与重庆合拍”。

关于海明威和周恩来在重庆会面的时间,《周恩来年谱》的记录是:

5月中旬 先后会晤美国作家海明威夫妇和鲁斯夫妇。他们表示美国反对国共内战,主张抗日,赞成实现统一战线的民主政权,不满意国民政府的武断和抗战无能。对中共的抗战态度和民主、经济、外交等政策表示关切。

杨仁敬著《海明威在中国》一书中,辟出专节《待商榷的意见》,对包括海明威周恩来重庆会面地点和时间等4个主要问题,予以探讨。关于海明威和周恩来会面的地点和时间,《海明威在中国》明确表示为“1941年5月中旬”,依据是中共中央文献研究室编、人民出版社1989年版的《周恩来年谱》(1898—1949)第509页。2007年9月,中央文献出版社推出的新版《周恩来年谱》,会面时间依然为1941年“5月中旬”。

中共中央文献研究室编撰的《周恩来年谱》,自1989年首次出版,到1997年再版,再到2007年新版,是周恩来研究领域的重要成果。《周恩来年谱》“说明”第七条为:

对有两种不同说法的同一件事,除有些经研究能认定一种说法的以外,有的在采用倾向的说法同时,另一种说法在注内说明;有的时间确定不了的,则用括号注明另一种说法认为的时间。

按照这一说明,海明威和周恩来会面的时间似无不同说法,为《周恩来年谱》编者认可的结论。事实上,这一结论是可以商榷的,因为1941年4月16日《新华日报》头版的一则简讯,刊载有如下消息:

美名作家海明威夫妇于昨日下午二时乘机飞腊戍,转往新加坡。

无独有偶,当日重庆《中央日报》第二版,也刊登有《一来一往 海明威昨赴仰光 加尔德威尔抵渝》的新闻,新闻如此表示:

【本报讯】美国名作家海明威夫妇在渝停留一周,十五日下午二时飞腊戍将转往仰光及新加坡返国。乘同一飞机由港到渝者有美国小说家加尔德威尔及其夫人。加尔德威尔常为《生活杂志》及其他刊物撰稿,其夫人布科华德为《生活》新志之摄影记者,将在自由中国拍摄大批照片。按彼等系于本月九日乘飞剪号由美抵港。

综上两篇新闻所述,十分明显,海明威夫妇已经在4月15日从重庆乘飞机前往缅甸腊戍了,如此,次月中旬再在重庆和周恩来会面便殊无可能。

在新的史料发现前,我们虽然无法断定海明威和周恩来在重庆会面的确切时间,但两位伟人的晤面不迟于1941年4月15日,当是不争的事实。当时围绕海明威夫妇中国的行踪,重庆《中央日报》《新华日报》、香港《大公报》《立报》等,均有相关报道,草蛇灰线,有迹可循。

且看1941年4月7日《中央日报》短讯《海明威飞渝》:

[中央社桂林六日电]美国名记者海明威夫妇,6日下午2时由桂飞渝。

海明威夫妇在重庆逗留了几天后,又乘飞机去了成都。1941年4月11日《中央日报》刊发了消息《海明威飞抵蓉》:

[中央社成都十日电]美国小说家美国午报记者海明威,10日下午4时由行政院秘书夏晋熊陪同乘飞机抵蓉。

1941年4月13日,《中央日报》第二版“时人行踪”刊登消息:

[中央社成都十二日电]美记者海明威,十一日晨十时由蓉飞渝。

1941年4月15日,《中央日报》第二版刊发新闻《欢迎海明威 嘉陵宾馆的一个盛会》,记述了4月14日下午中国新闻学会、各报联合委员会、国民外交协会、中美文化协会等9个单位,300多位中外来宾在“陪都风景最优美的嘉陵宾馆”欢迎海明威夫妇的盛况。如果从海明威夫妇次日就离开重庆看,这次欢迎盛会也是欢送盛会。

上述几则消息,勾勒出海明威抵达重庆,中途离渝去蓉、由蓉返渝,到最终离开重庆的整个过程——4月6日下午由桂林飞抵重庆,10日乘飞机离开重庆前往成都,11日离开成都返回重庆,14日下午参加欢迎盛会,15日下午乘飞机离开重庆前往缅甸。在这些日子里,6日、10日、11日和15日都在旅途之中,考虑到当时的交通状况,海明威和周恩来会面的可能性基本没有,只有剩下的7日、8日、9日、12日、13日和14日这6天会面的可能性较大。准确的日期,希望有朝一日能够在更多的史料发现后浮出水面。

海明威和周恩来的会面,是海明威中国之行的一件大事。不揣鄙陋,钩沉史料并剖析如上,期待方家不吝赐教。

(节选自《故纸堆里觅真相》,北岳文艺出版社,2024年10月出版)