在南京城南的门西地区,隐匿着一条满是故事的街巷——四圣堂。它位于三山街瞻园路对面,从许家巷走到尽头的三岔口,便能看到横亘在那里的四圣堂南巷与北巷,这条巷子不足800米长。回溯至上世纪中叶,巷中居住着两位早在民国时期就漂洋过海、留学海外的临床医学专家,他们医术卓绝,堪称杏林翘楚。巷南的四圣堂11号,是朱寿江开设的“朱记医馆”。朱寿江性格沉稳内敛,生活低调务实,对医馆诊疗秩序要求极为严格。无论达官显贵乘轿而来,还是富商巨贾乘车而至,若无提前预约,都得按序排队,唯有急诊患者可优先诊治。不过,行事向来低调守规矩的朱寿江也有破例之时。一日,他突然接到一通神秘电话,旋即匆匆驱车出诊。只见小车“嗖”地拐出巷子,一路向北疾驰而去……1946年5月,民国政府迁都南京,中共代表团也从重庆辗转至此,艰难地开展国共和平谈判。代表团成员住在梅园新村17、30、35号这三幢小楼,工作与生活时刻被国民党军警、特务严密监视。在如此危险的环境下,朱寿江毫不畏惧,冒着“通共”杀头的风险,乔装成中共代表团的专车司机,镇定自若地驾车驶入梅园30号。凭借高超医术,他成功将一名生命垂危的患者从死神手中夺回,此事成为杏林一段佳话。

而在四圣堂北段19号,住着冯章志。他是二战前就从欧洲学成归国的医学大家,在呼吸系统疾病治疗领域久负盛名。正值壮年的他在此开设医馆,以医术和仁心默默守护百姓健康。冯章志不仅亲自坐堂门诊,还坚持亲手为患者发药,对每一位前来就诊的病人关怀备至。尤其难能可贵的是,面对贫苦百姓,他只收取成本药费,将“悬壶济世”的理念切实贯彻到日常行医中。他的善举让声名远扬,每日就诊病人众多,医馆门口常常排起长队,成为独特的景象。

就这样,四圣堂一南一北的朱寿江和冯章志,凭借精湛医术与高尚医德,在这片土地上平静生活,为百姓排忧解难,成为人们口中常常传颂的“南朱北冯”。解放后的1958年,南京市联合医院成立(1989年更名为建邺区中医院),汇聚全市各区名医。“南朱”朱寿江响应政府有关部门号召,果断关闭自家私家医馆,每日在联合医院坐堂门诊,为更多患者服务。“北冯”冯章志听闻此事后,也立即在自家医馆贴出停业告示,变卖部分房产入股该医院,担任内科主任,后来还晋升为副院长,持续为医学事业贡献力量。目光转向四圣堂南段11号朱家,这是城南屈指可数的豪宅大院,院子面积几乎有一个足球场大小,见证了朱家的兴衰变迁。1974年,在“时刻准备打仗”的紧张氛围下,与朱家一墙之隔的518军工厂急需扩建厂房完成军品任务。驻厂军代表亲自拜访朱寿江医生,诚恳请求他转让土地房屋以支持军品车间扩建。朱寿江毫不犹豫地答应全力支持,甚至表示愿意带着孙女朱雯、朱雁即刻搬离这座承载满满回忆的老宅,其深明大义令人钦佩。518厂顺利征收四圣堂11号的房地产后,如何安置朱寿江一家成了难题。区军管会首长得知此事,亲自与房管部门沟通协调,最终决定在四圣堂6号为朱家新建住房。但这一决定引发了一些敏感问题,因为6号大院里住着区公安分局的张姓领导,以及1937年秋就参加革命的老干部李斌等资深人士。

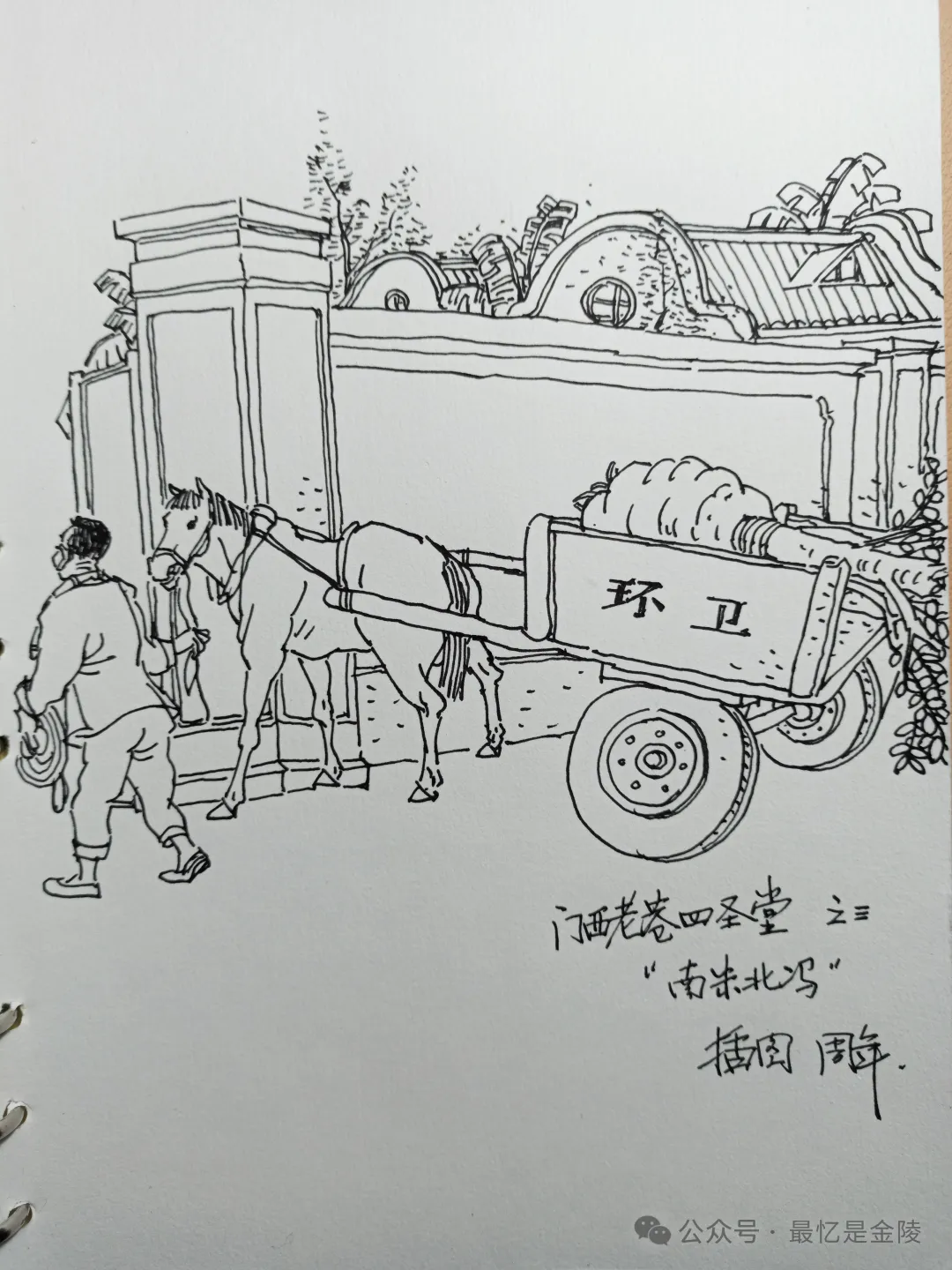

按照房管部门的设计规划,6号大院里的花园要拆除,腾出空地新建3间平房。这显然损害了院内住户的利益,大家忧心忡忡。关键时刻,老干部李斌站了出来。据张家后人张川回忆,李斌借口上门讨口水喝,实则有事与张川父母相商。他言辞恳切地说:“这位朱大夫,虽出身‘资方’,可为人正直,深明大义,以前还不顾危险,潜入梅园新村给中共代表团的人员治病,医德高尚,又充满正义感!如今518厂为了备战扩产,朱家这么深明大义让出宅院,咱们可不能让老两口带着两个孩子没地方住啊!”这番话情真意切,深深打动了张家人,为朱家的安置问题开了个好头。张川的父亲听了老布尔什维克李斌这番深明大义的话,当即表明坚定态度,尽显共产党员的高觉悟:“我是共产党员,绝不能因为自家一点私利,就破坏党的统战政策!这是原则问题,我绝不含糊。”此后,院子里的另外两家人,看到李斌和张川的父亲这两位干部亲自在院内建房工地挥锹抡铲,忙得满头大汗,也深受感染,纷纷行动起来。有的烧水递茶,有的帮忙打下手,整个院子充满团结互助的温暖氛围。其中一位老妇人还不停地念叨:“名医能在咱们院子里安家,这可是大好事!以后有个头疼脑热的,就不用大老远跑医院了,太方便了!”新房顺利建成,朱家爷孙四人如愿入住。可新问题接踵而至,院子一角李斌家的厕所,因花园被拆没了遮挡,一到阴天便散发出阵阵臭味,令人难以忍受。一天,李斌从区环卫所赶着一辆运垃圾的马车回到大院,马车上还载着一棵根部裹着泥团的桂花树,树冠比八仙桌桌面还大,十分引人注目。李斌小心翼翼地把桂花树栽在李家茅厕旁,满心期待能改善周边环境。

然而事与愿违,本指望中秋时节桂花飘香能彻底改善空气质量,可没想到桂花的芬芳和厕所的恶臭混在一起,经风一吹,一到阴天,整个院子就弥漫着一股让人直想作呕的腌大蒜味,熏得大家苦不堪言。桂花树已经栽活,既不能移走,也舍不得砍掉。李家只能无奈接受这个现实,心中虽有遗憾,也只能默默忍受。时光荏苒,到了上世纪90年代后期,四圣堂和毗邻的望鹤岗都被纳入新街区的规划范围。两条巷子里的居民陆续融入新兴的街区,开启了崭新的生活。曾经的四圣堂、曾经声名远扬的名医“南朱”“北冯”,以及围绕他们发生的那些人和事,都成为了珍贵的记忆,永远留存于人们心中。而我,也有幸将这些珍贵记忆诉诸笔端,让更多人了解这段历史,感受这份情怀。