在南京城南老门西,藏着一条四圣堂巷,它就像一本被岁月尘封的旧书,每一页都写满了岁月的斑驳,承载着数不清的往昔。

如今市中医院秦淮分院的部分旧址,曾是四圣堂的所在之处,而四圣堂巷名的由来,据说在明代就有了。

在我的认知中,至今比较流行的有两种说法。

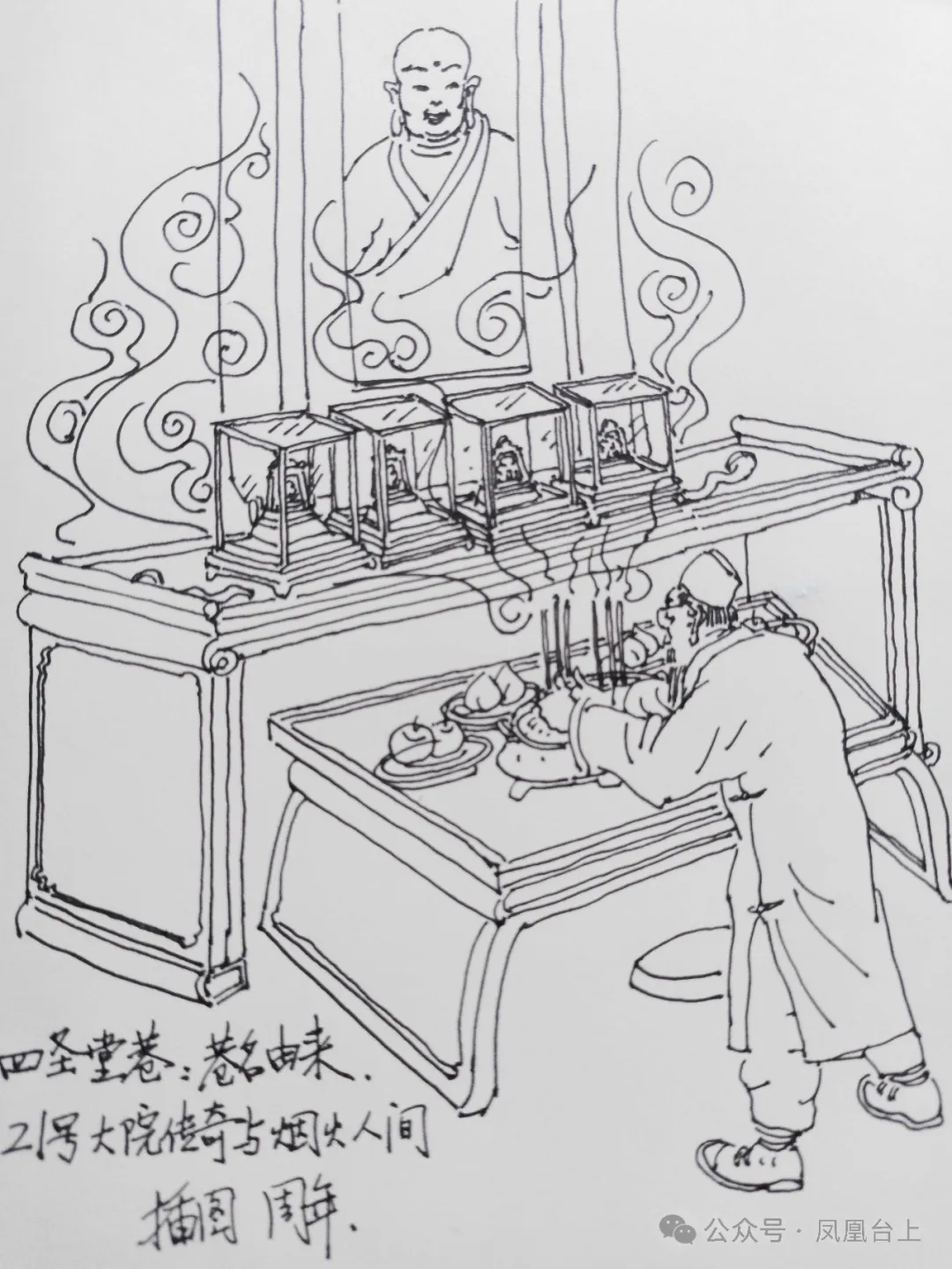

第一种说法,源自当地原住民许达立先生的不懈追寻——四圣堂巷居住过一位医术超凡的老中医,开设了一家专治疑难杂症的医馆,名为“四圣堂”。这个说法也被邻巷的原住民钟大爷证实。钟大爷说他小时候去这家医馆看病,一迈进医馆厅堂,浓郁的檀香味便扑面而至。氤氲雾气中,隐约可见供奉着掌管“痧、麻、痘、疹”的4位神灵。常常见到身着皂色长袍的老中医,衣袂随风轻扬,稳步走向神龛,虔诚地将香插入香炉。袅袅香烟与檀香雾气交融,整个厅堂显得格外神秘。老中医对着神灵深深鞠躬,口中念念有词,似乎在祈求神灵庇佑患者,赐予他们祛除病痛的力量。

然而,不知从何时起,也不知究竟是何原因,医馆逐渐人去楼空,可“四圣堂”这个名号却保留了下来,成了这条巷子的名字。许达立先生满怀热忱地表示,余生还想继续探寻巷名背后更多不为人知的故事。

另一种说法则充满传奇色彩。四圣堂21号,曾经是高氏家族的府邸。清朝时,高家权势滔天、富甲一方,在当地影响力极大。但随着辛亥革命的浪潮席卷而来,高家慢慢走向衰落。即便如此,直到解放后,仅21号大院20多户房客缴纳的租金,就足以让高家兄妹三人过上舒适安逸的生活。

1966年,变故突至。21号门楣上那块御赐的“孝子坊”牌匾,被当作“封资修”物品拆除。说起这块牌匾,背后还有一段故事。

据原住民“二奶奶”高习儒讲述,这里以前叫高家巷。那是一个月黑风高的夜晚,高家21号大院的老爷子刚刚离世,灵堂就设在正屋,4个儿子守在灵堂前,一心为父亲守灵尽孝。突然,狂风呼啸,偏房起火,火势借着风势迅速蔓延,滚滚浓烟瞬间弥漫了整个院子。4个儿子被浓烟呛得咳嗽不止,但他们心中只有一个念头:父亲的遗体还在灵堂,怎能弃之不顾独自逃生?于是,他们毅然决然地选择与父亲的遗体一同葬身火海。

这件事在人们的口口相传中,最终传到了乾隆皇帝的耳中。乾隆皇帝认为此事可作为“以孝治国”的典范,便御笔亲题“孝子坊”,并派人将牌匾送到高家巷,郑重地镶嵌在21号大院的门楣上。从那以后,高家巷便渐渐被人们称作“四圣堂巷”,这个凄美悲壮的故事也流传至今。

四圣堂21号大院里的居民,各自有着精彩非凡的人生经历。我的小学同学王云贵一家就住在这里。他们一家人个个都是大高个,走在人群中特别引人注目。

他的大哥王云龙,在1958年凭借出众的身高和良好的身体素质,被国家男排选中,后来回到江苏担任教练。每次他和同样身为排球教练的妻子回来看望父母时,走在街头,街坊邻居都会忍不住多瞧几眼,身后更是跟着一群小娃娃,他们那高大挺拔的身形,就如同踩着高跷一般显眼。

王云贵总穿着哥哥穿过的旧运动服,不过这些都是外国品牌的球衣、球裤和球鞋,他很骄傲,喜欢在同学们面前“显摆”。1970年,正在31中学读初中的他应征入伍,在广州军区空军担任通信兵。由于身高1.78米,他又被选入师部篮球队担任中锋。报务员工作要求手腕灵活,而打篮球则需要强大的力量,他在教练的悉心指导下,巧妙地兼顾并掌握了这两项技能,电讯业务和篮球技艺都十分出色。3年时间里,得益于空军伙食和篮球训练,他的身高猛增9厘米,长到了1.87米。在篮球场上,他凭借着身高优势,宛如“飞人”一般,无人能及。后来,王云贵转业到南京机电公司彻底改了行,工作与报务和篮球不再有半点交集。

王云贵还有个小妹叫王云梅,小学毕业时,身高就已经超过了学校的老师。1976年,还不满16岁的她,入选了南京军区女子排球队。这姑娘腕力惊人,她用力打出的排球,砸在地上能弹到好几层楼高。转业回到家乡后,秦淮区体委得知了她的才能,立刻将她的档案收至麾下。

四圣堂大院的最后一进,有一座充满民国风格的二层老楼,住着中华中学八九户教职工。其中有我小学时的班主任马丹钦老师,还有我在报社的同事大李。有一天,我去探望马老师,聊天时,不知不觉就聊到了巷子的拆迁问题。住在楼上的大李听到我们的声音,探出头来嚷嚷着要加入我们的讨论。不一会儿,他双手各端一盘下酒冷菜跑来,说要和我们一起喝酒。马老师笑着从柜子里拿出一瓶珍藏的老酒,我们仨围坐在一起,老酒满上,筷子动起,气氛一下子热烈起来。拆迁的话题一打开,大家的话匣子就关不住了。我率先表达了对拆迁补偿方案的看法,直言不合理。大李也在一旁附和,指出老楼房和平房赔付标准相同,这显然不符合拆迁赔付的相关规定。马老师一直静静地听着,突然伸手拿过酒瓶,给自己倒了半杯酒,仰头一饮而尽。随后,她提议我们把这些问题写成文章发表在报纸上,为大院居民争取合理的权益。听到这话,我和大李瞬间愣住了,原本激动的情绪一下子就平复了下来。我本想说报社明文规定不得“公权私用”,话到嘴边却又咽了回去。大李也缓缓放下手中的酒杯,陷入沉思。

时光匆匆如白驹过隙,新千年之后,四圣堂巷和邻近的望鹤岗,因为新区规划被拆除,曾经熟悉的街巷已然消失不见,曾经居住在这里的人们也都搬迁到了新的地方。但四圣堂巷的这些故事,就像一颗颗璀璨夺目的珍珠,被我小心翼翼地串联起来,记录在纸上,成为了永不褪色的记忆。