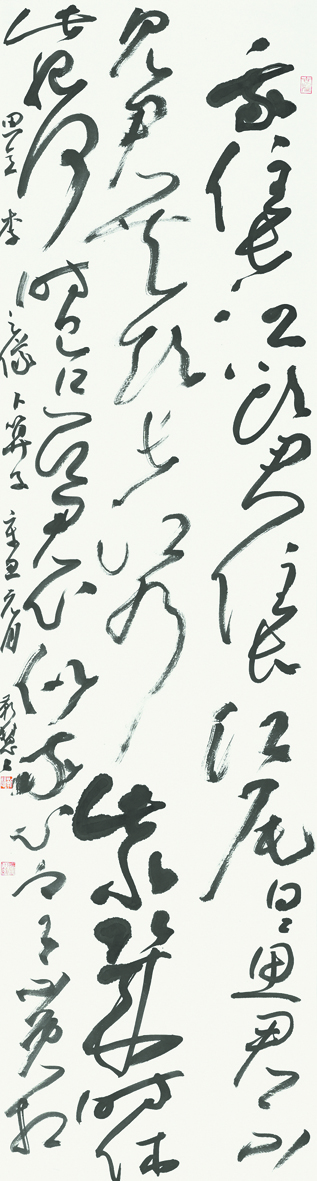

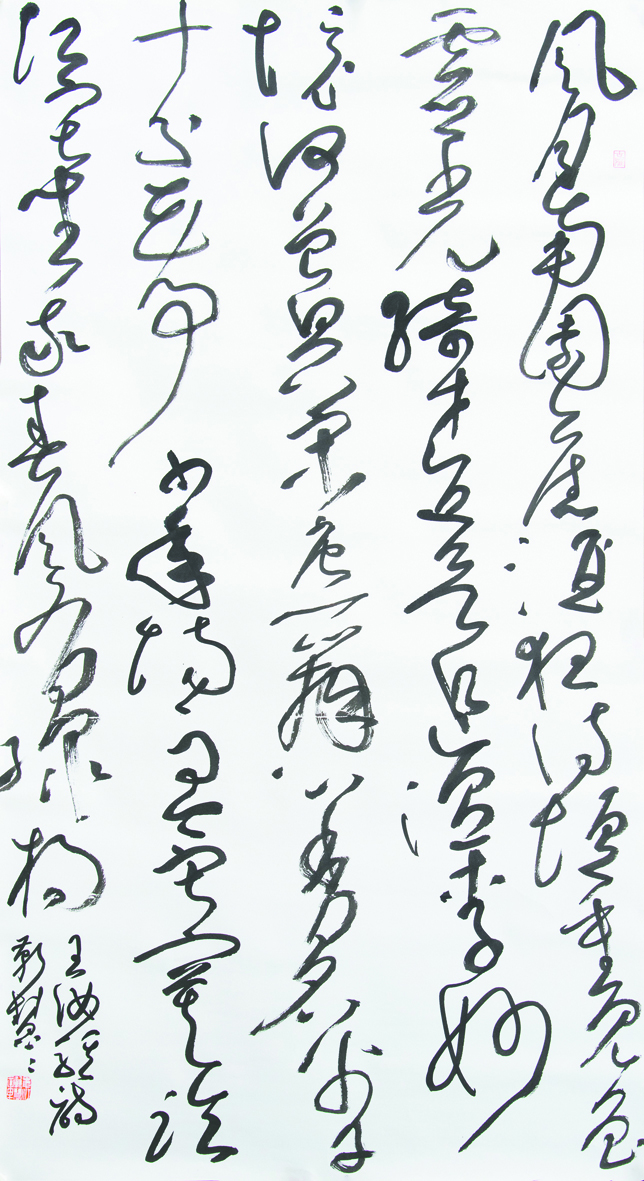

我的书法临摹观——

“取古人用意而古法俱在”

□ 靳慧慧

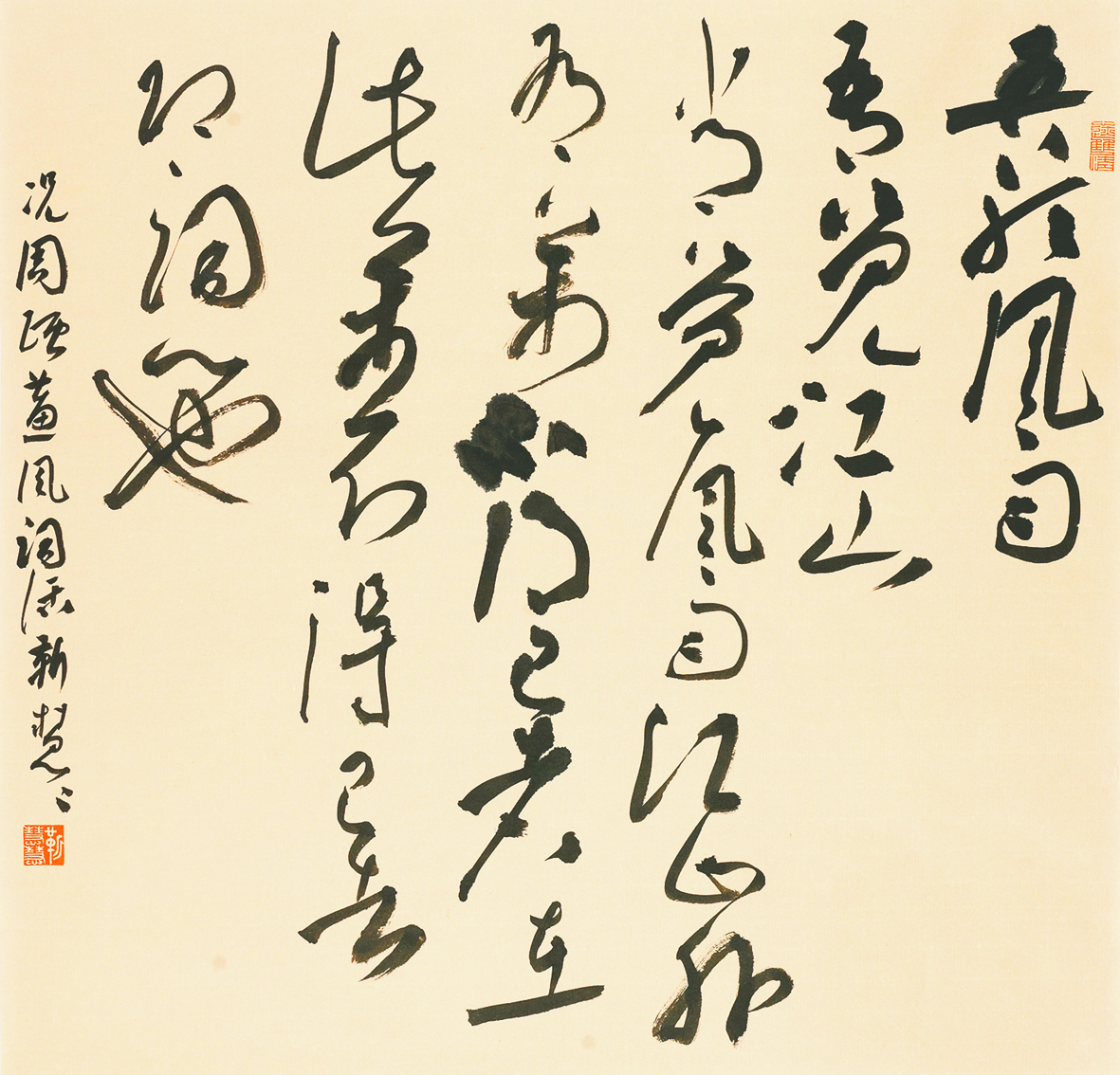

中国书法的学习讲究继承传统,从传统碑帖中得古人之法,这个法包括笔法、结构法和章法,后来扩展到具体的墨法、字法等等,并在此基础上形成了符合千年书法的审美观念。所以,从广义上谈临摹书法或许是一个讲不清的问题,古人谈书法的临摹,临和摹是分不开的,临重在临其神,摹重在得其形,显然,临摹问题涉及取法对象的形神关系。形与神的关系最早是在诗品中出现的。明代的王世贞、董其昌特别注重形神的离合关系,他们并没有把形与神绝对对立起来,而是把形与神作为一个整体,如何去处理二者的离合关系,如何把握离合关系这个度,是考验一个书家在临与创之间如何形成个人风格的问题,我们从古代书家中很容易看到,有的书家学古人的书法,仅学其皮骨,但是却没有写出个人面貌,一些成功的书家,不仅学习了古人书法的精华,更重要的是形成了个人风格。从这个意义上讲,书法的临摹不是一个小问题,它是一个很值得探讨的大问题。

况周颐《蕙风词话》

书法的创作仅仅是一个使用毛笔的问题吗?书法关乎脑,关乎手,关乎笔,脑强调的是认知,手强调的是节奏和把控能力,笔强调的是笔法,书法形态的问题。显然,谈书法创作仅仅谈论用笔的问题,是偏执的。一般讲用笔,大家常识中认为只有中锋和侧锋,问题是除了中锋和侧锋还有其他。米芾是古代用笔的高手,他强调八面出锋,所谓的八面出锋,其实是出入自如,无所遮拦,无往而不胜。所以,在临摹时一定要讲求笔法,临摹的核心问题就是要解决笔法的问题,笔法就是古法,它是中国千年书法的命脉。因此,我在临摹的时候,重古人之神,高于古人之形。重笔法高于重字法。“取古人用意而古法俱在”是我坚持的临摹和创作原则,我个人认为,只有这样,自己创作的书法,才能有古人的身影在,也就形成了自我的面貌。

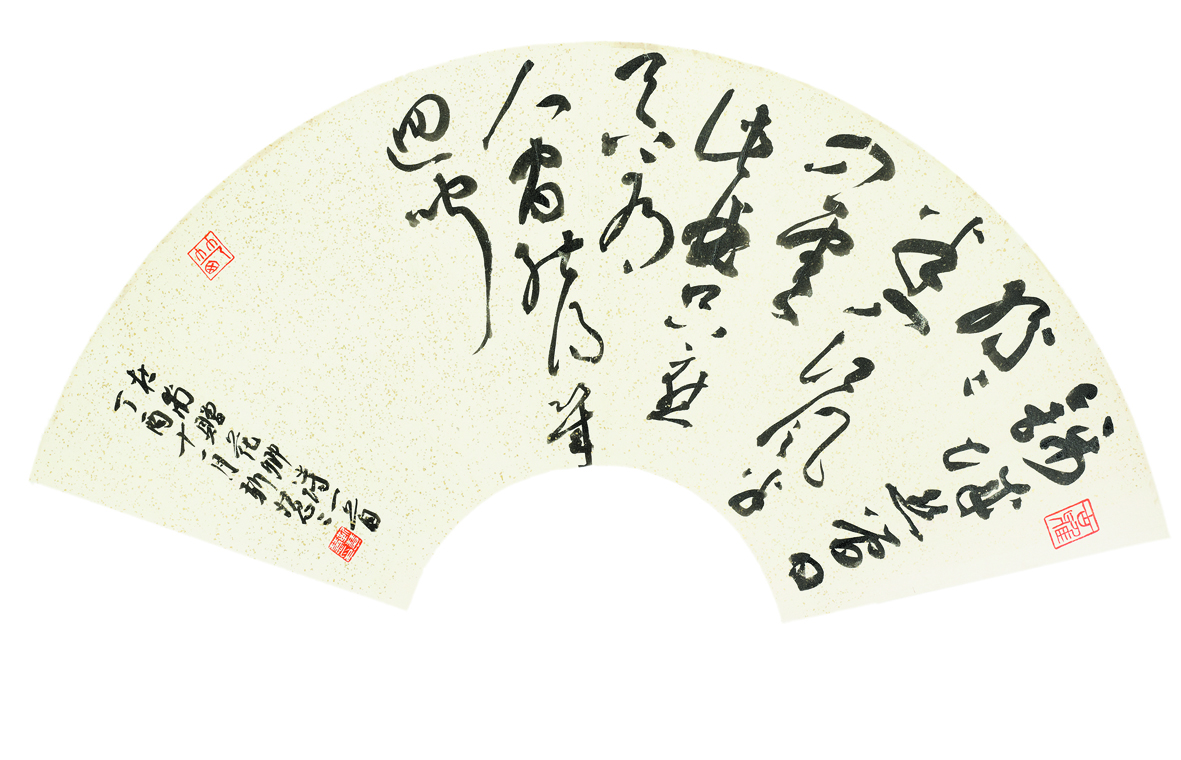

杜甫《赠花卿》

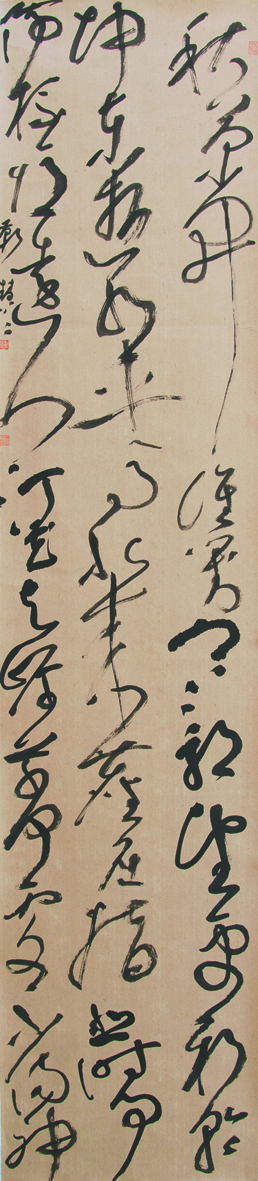

以草书为例,写好草书首先要做草书人,要训练自己作为草书家的胸怀,心中热爱生活,心中充满正能量,对美好的东西充满激情,增加我们生活当中的浪漫。艺术的创作不是平常心,尤其是草书的创作更不是平常心。写草书的人,还要打开自己的心结,打开心结的一个好办法就是多读书。

李之仪《卜算子》

读靳慧慧作品后感

□ 郑付忠

袁宏道《登高有怀》

靳慧慧是个八零后才女。

韩偓《草书屏风》

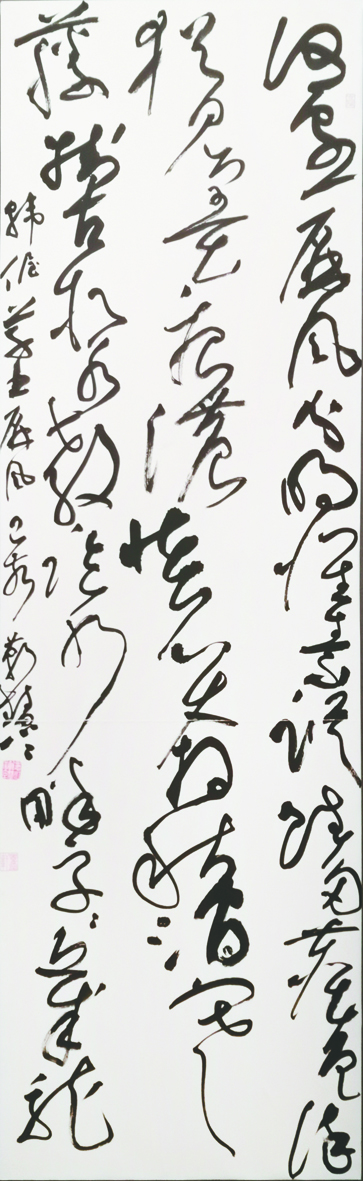

虽说八零后已不再是青春年少的一代,但若从艺术生命成长周期来看,笔耕墨耘的生活还真是万里长征,才刚刚开始。我要说的是,靳慧慧的作品为她开启靓丽的艺术人生作好了准备。我看到她在个人作品展中的表现,是十分全面的。不仅有温情畅达的行楷,也有不激不厉,婉转自如的篆隶。作为一个青年人,她学书不拘泥于某家某派,思路开阔,这是值得肯定的。值得注意的是,不论什么书体,她在书写中都透露出一股优雅的从容。她没有刻意追求个性符号而在所难免的戾气,反而保持了对艺术追求的一丝纯真,这是难能可贵的。

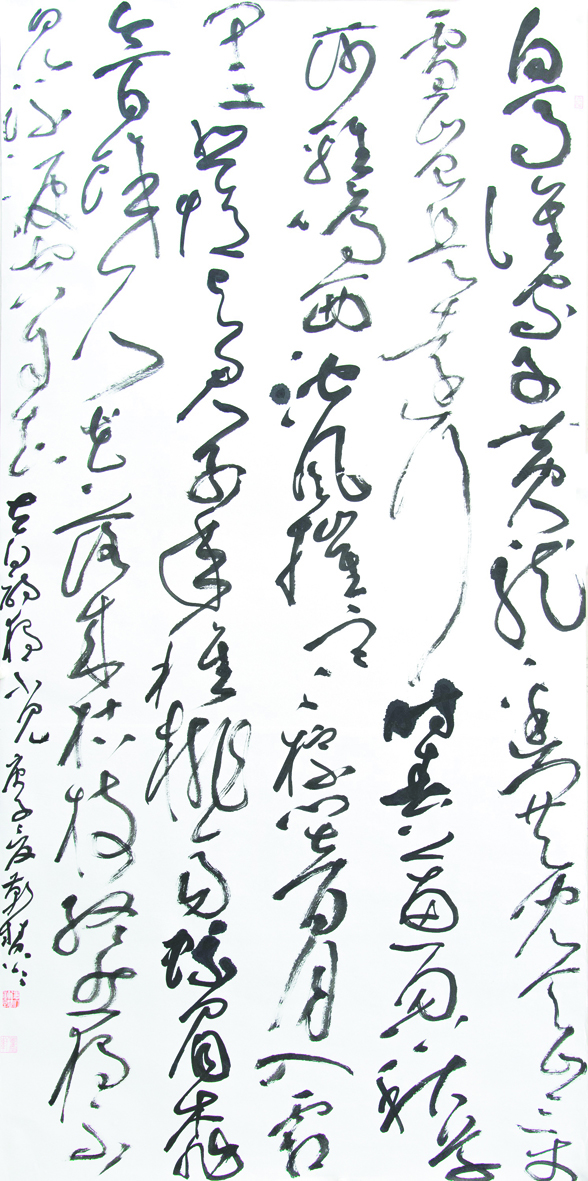

太白诗《独不见》

当今这个社会,物欲横流,诱惑很多,想静下心来读书写字并不容易。我们时常会被各种各样的外界烦扰所困惑。对于书写者而言,最难以避免的就是被时风所牵绊。尽管某种程度上看,跟风会对书写技法的训练不无裨益,但更多的情况却是在书写中迷失自我。纵观当今书坛,不少人把写字的本质当成了“竞技”,每每提笔就不自觉地进入了“飙高音”的情境,往往沉浸于此而不自知,最终迷失方向。我们当然不能武断地批评那些善于“飙高音”者——实际上善于此道者先是值得肯定的,这毕竟极大提高了书写热情。但书法艺术毕竟不同于百米赛跑,谁能最先冲到终点就是胜利者,更与音乐海选中要求参与者必须分秒内嗨翻全场的评价机制截然不同。书法的至高境界与太极略同,它本质上是修身养性,而非拳脚格斗,是寻找和表达自己内心最真实的存在。所谓“书者散也”,讲的就是这个道理。因此技巧非但不是书法的最高标准,甚至连“重要尺度”都算不上——在通常情况下,一旦让观者察觉到你有炫技的动机,则作品的内涵便大打折扣。靳慧慧的作品恰恰规避了这一程式。看她的笔触,十分宁静,丝毫觉察不到刻意的表达。在当今眼花缭乱的社会,这是对一个书写者心境的极大考验。这些年我们每每去看书法展览,都会遇到这样的情况:参展作品个个争奇斗艳,行笔十分考究,故意制造“看点”,甚至有不少作品获得了“技术上不让古人”的评价。然而这样做除了能夺人耳目之外,在艺术史上并未得到大家的追认。且这样做的缺点也显而易见,即往往使得作品经不起琢磨。就好比这些年不少小品演员为了留住舞台,抓住观众,喜欢在台上一惊一乍,刻意制造“包袱”,引得台下哄堂大笑,但作品的思想性却很难经得起考验。实际上,高明的艺术从来都不是靠“喊话”刷存在感存活的,这样做多半意味着黔驴技穷,穷途末路了。所以,我们回过头来看,还是对宁静致远的意味情有独钟。从靳慧慧的笔迹中我们恰恰感受到了这一点,她优柔从容,温文尔雅,不为时风左右,不为“表演”装扮,完全听从自己内心的表达,这正是一个书写者最为珍贵的品质。

王汝骐《咏南园》

曾几何时,书法圈被一些所谓的“笔墨”游戏反复调侃,惹来不少负面的评价。他们以怒目吼叫相标榜,摇头摆尾,颠覆人们的正常认知,一时间确实博得了关注,造成了围观效应,甚至不乏一些鼓掌喝彩者。作为娱乐的笔墨游戏,应该说这种“行为艺术”吊足了人们的胃口,在娱乐文化盛行的今天,我们也不能全部否定;然这种过激的笔墨表演却往往试图以“书法艺术”自居,混淆视听,甚至把自己包装成“专家”,这便不值得鼓励了。说到底,作为书者我们应该回归书斋,通过研习古代经典提升自己对传统的内在认识和敬畏。颠张醉素的故事是妇孺皆知的,然不少人对此有过度阐释之嫌,把唐人严谨的书写精神浪漫化了,以为作书者不豪饮狂醉,“呼叫狂走”,“以头濡墨”便不够书家范儿,这显然是偏见,也是肤浅的。所谓“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”者,不过是诗人文学想象的惯常表达罢了。明乎此,则我们写楷书也好,作草书也罢,切不可把“涂抹”当成高级追求。我们这样说当然不是为了给靳慧慧的作品“寻找看点”,实际上我们在她的书写中确实看到了从容闲适的状态,应该把这种对书写的理解继续深入下去。尽管我们大体能够预料到,这样的书写在短期内势必收效甚微,然艺术的魅力也恰恰体现在这里。不经过千锤百炼的打磨,是很难写出动人的作品的。这样说也许不会有太多的人同意我的看法,甚至会有些朋友表示完全不同的意见,这也是应该被尊重的。艺术应该多元化,在百花齐放中逐渐找到自己的存在。就像八零后才女靳慧慧这样,艺术之路一步一步走下去,不迎合时风,不急于求成,不故作张扬。

(作者系东南大学艺术学博士)

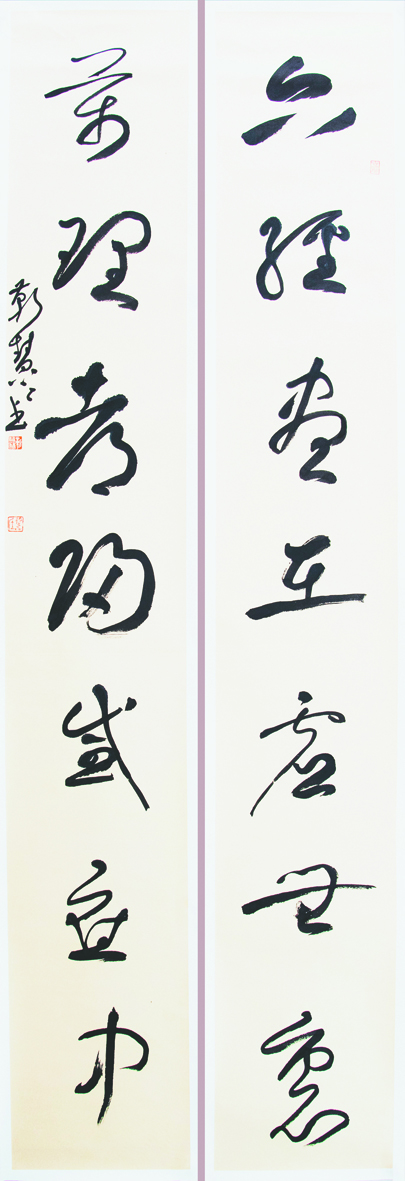

六经万理联句

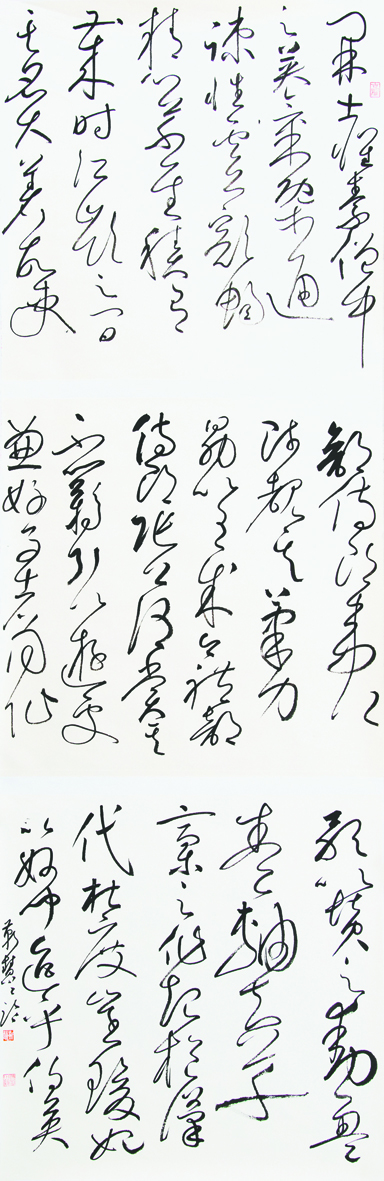

节临《自叙帖》