一书一画、一联一词,

焕发中秋文化生命力

暑退九霄净,秋澄万景清。充满诗意和温情的中秋佳节即将到来。中秋节作为我国最重要的传统节日之一,有着悠久的历史,是丰富多彩、弥足珍贵的文化遗产,凝结着中华民族的文化血脉和思想精华,联结着传统与现代、过去和未来。

在建设中华民族现代文明上探索新经验,必须深刻把握中秋节的丰富内涵,将中秋节与现代社会人们的文化心理需求相融合,实现传统与现代的有机衔接,推动传统节日文化创造性转化创新性发展,不断涵养文化自信, 增进文化自强。

赓续历史文脉、谱写当代华章。在江苏省中国画学会、江苏省书法院、江苏省楹联研究会鼎力支持下,江南时报推出《诗书画中秋》特刊。书法、楹联、中国画,多样的传统文化交融相契出彩。一书一画、一联一词,焕发中秋文化生命力,激励人们讲好中国故事、传播中国文化,凝聚时代精神力量。

《岁月静好》 李啸 书

书画品中秋

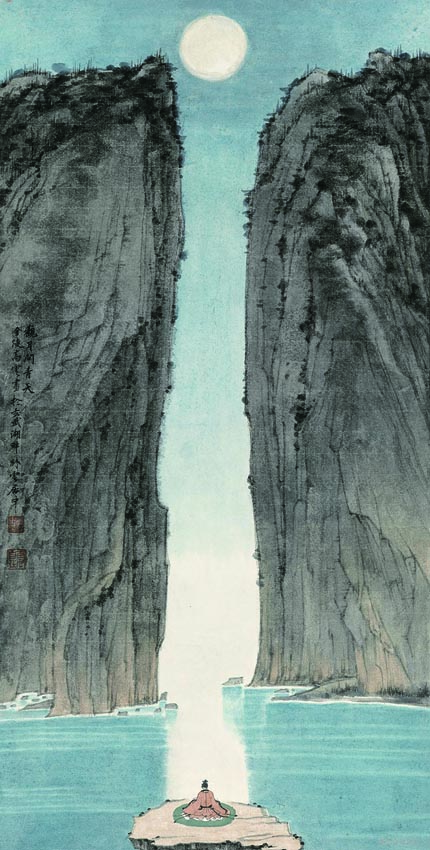

《观月问青天》 高云 作

高云:画中有诗 诗中有画

石上,高士静坐。绝壁相对,圆月高悬其间,倾洒出高士的澄怀味象。中秋将至,国庆同来,中国画学会创会副会长、江苏省中国画学会会长高云为广大读者带来今年新作《观月问青天》,共品中国画亘古亘今的意趣。

谈及中国画,高云认为,不守,便谈不上传承,不再是传统艺术;固守,便失去创新的可能,难以赓续流传。“我主张,要守住传统的精要和底线,留出巨大的空间来创造新的价值。”对此,他强调,中国画必须守住三大底线。

一是用线。中国画的线,将书法用笔融入绘画线条,意涵十分丰富,不仅是中国画最具标志意义的造型手段,还承载并体现着一位画家的修养、品质、性格、性情,以及他创作时的身体状况和情绪状态等。

二是散点透视。散点透视是中国绘画艺术一项伟大的创造发明,与西画的焦点透视形成两个体系。散点透视,即目光所及,处处是视觉焦点。正因为有了散点透视,中国画艺术家才能够自由地发挥,创作出《万里长江图》《千里江山图》等布局宏大、气脉流贯的长卷。

三是意境和意韵。西方绘画讲究“所画即所见”的真实境界,而我们强调“画中有诗,诗中有画”,力图表现“胸中的山水”, 追求笔墨以外的张力与意韵。自然万物在中国画家的笔下,都经过了消化再造;笔墨构成是激发观众共情联想的媒介,需要“计白当黑”式的遐思转换。“画如其人”的品格 、“似与不似”的美感、 “迁想妙得”的内涵,延伸了无限可能,这恰恰是中国画传统的灵魂。

“艺术如果没有人民的关注,就是自嗨。自嗨便无法发挥传统艺术的魅力,更无法做大做强。”高云表示,大众对中国画等艺术未必十分了解,美育普及尤为重要。江苏省中国画学会在江南时报全媒体推介中国画和中国画家,将有益于让大众了解、亲近,并最终热爱艺术。期待通过江南时报的鼓与呼,让中国画艺术家听到读者观众的意见,了解现代大众的审美需求,以笔墨为大众服务。

(江南时报记者 张梓扬)

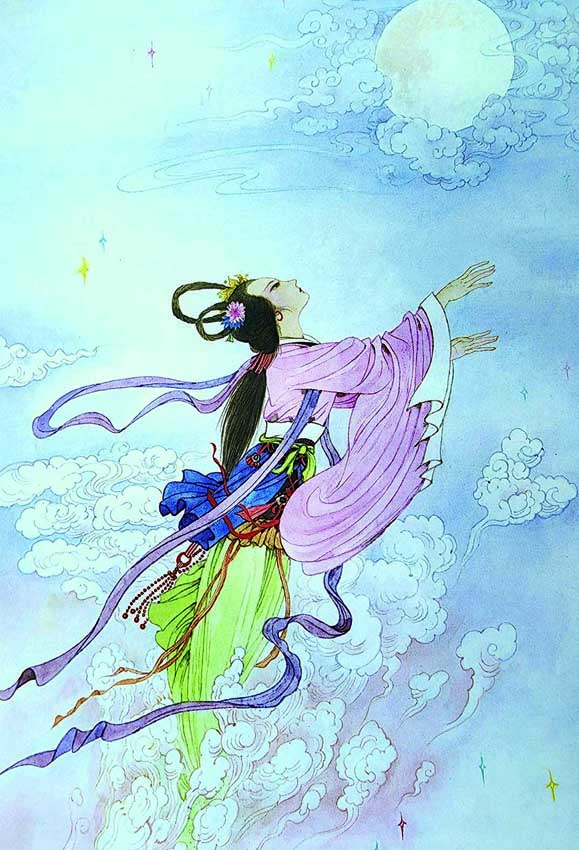

《嫦娥奔月》 张广才 作

张广才:中西结合诠释东方神韵

20多年前,苏教版语文教材的主编看到张广才为台湾一家出版社发行的《弟子规》和宋词画的插图,十分喜欢,于是找到他,开启了张广才的教材插图创作生涯。作为江苏省中国画学会副会长,江苏第二师范学院美术学院教授、原院长,从1995年被江苏省教育厅聘为“苏教版小学语文副主编”至今,张广才已为该套教材一至六年级的多个版本,绘制了从封面到内页各类插图一千多幅,被誉为“苏教版小学语文教材的形象设计师”。

“这幅《嫦娥奔月》是五年级上册一篇课文里的插图,创作于2010年前后。”张广才告诉记者,为文配图,要先读文稿,然后再转化为可视化的形象。如何设计出这样的形象?以此图为例,张广才表示,嫦娥奔月是中国经典神话故事,必然得符合中国传统文化和审美习惯,因此,嫦娥仙子的服饰、发型到飘带、发簪等细节都是“中国风”,且以飘然而升的姿态伴着祥云呈现出奔月的神话美感;技法上,以中国传统工笔画结合西方水彩的形式,“追求一种东方神韵的诗意美、线条笔触的韵律美,以及符合时代的色彩美”。

以神话为题材的画作并不少见,想要画得好则更难。张广才解释,因为“既要符合大众的传统印象,又要与别人拉开距离,才有一种新鲜感,才有再创造的价值”。目前,张广才正在筹备针对中低年级的中华神话系列故事丛书,内容有沉香救母、精卫填海、夸父逐日、后羿射日等。后羿射日的画稿正在上色,有望明后年和读者见面。

(江南时报记者 毛艳)

《中秋佳味》 翟优 作

翟优:笔随时代 情为人民

中秋佳节即将到来,从古至今,众多文人墨客创作了大量表现中秋的作品,历代中国画家为此所作的精品更是精彩纷呈。

多年来,江苏省中国画学会创作过诸多中秋题材的作品,中国画学会副秘书长、江苏省中国画学会副会长兼秘书长翟优表示:“我个人也特别喜欢创作中秋题材的作品,如《中秋时节蟹正肥》《丹桂飘香》等,希望营造高雅的节日氛围,丰富人们的精神生活。”

在“笔墨当随时代”的传统理念影响下,中国画的发展充满生机和活力,成为大众最喜爱的艺术形式之一。翟优认为,当下中国画的发展要坚持“守正创新”的理念,继承传统优秀的艺术和创作理念,结合现代社会的现实和新貌,坚持“笔墨当随时代”的创作理念,创作出表现时代的精品力作,这才是传统和现代最完美的结合。

以“为人民创作”为信念,在笔耕不辍的同时,翟优也承担起越来越多的社会责任。多年来,他致力于把中国画艺术传播到社区、乡村、军营、工厂、校园中去,同时在推动中国画走向海外方面作出巨大贡献。

“越是民族的就越是世界的,中国画走岀去很重要,希望能通过系列的文化艺术交流,让海外各界人士了解中华文化、了解中国,进一步增进彼此的情感和友谊,推动中外民间文化交流。”翟优表示,江苏省中国画学会与江南时报的合作是双向奔赴、珠联璧合,他对此充满信心和希望。

(江南时报记者 钱海盈)

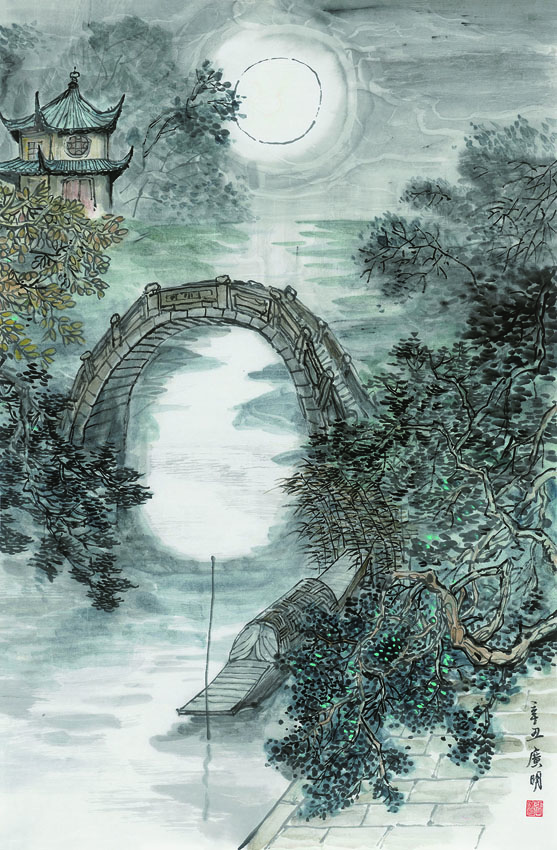

《二十四桥明月夜》 张广明 作

张广明:传递思想,让文化源远流长

嫦娥、玉兔、圆月……这些元素常出现在中秋题材的画作中,表达人们对团圆的祈盼。

江苏省中国画学会常务理事、南京工业大学二级教授张广明画笔下的明月,给人以幽静、雅致之感。《二十四桥明月夜》这幅作品是张广明在扬州时所见之景,他也将自己对故乡的情感融入画作之中。

“思想是一幅画的灵魂,将思想引导转嫁到具体的实践上,通过技法、笔墨等方式来把它呈现出来,两者相互结合才能更好地表达出意境。”长期研究中国画艺术审美的张广明这样看待中国画创作的本质。在他看来,一幅在真情流露中,用扎实技法完成的优秀艺术作品,才具有长远保存与延续的价值。

张广明认为,各个时代的作品都有其时代的特性。古代人用月亮表达情感,“海上生明月,天涯共此时”“举杯邀明月,对饮成三人”等经典诗句,以月抒情,蕴含“天人合一”的哲学思想。“中国画也会随着时代发展,准确表达创作当下的思想意境,感染更多人。”

9月15日,江苏省中国画学会与江南时报社签署战略合作协议。张广明表示,媒体是一座桥梁,连接着艺术与大众,希望通过携手合作,组织更多优秀的艺术家创作出更多反映时代精神的艺术精品,更高效地传播文化力量。

(江南时报记者 徐曦)

《合在华堂富贵家》 赵金生 作

赵金生:工笔重彩 融汇古今

中秋前夕,江南时报记者采访了中国美术家协会会员、江苏省中国画学会理事赵金生。早早听闻他工笔画作品的简静雅洁、融汇古今,当两幅颇合中秋之韵的作品展示在面前时,“眼前一亮”应该是最贴切的形容。

《合在华堂富贵家》尺寸仅为四尺三开。槐树浓荫中,细密结实的鸟巢掩映在茂密青翠的枝叶间,看起来安全又舒适,温馨有爱、阖家团圆的画面由此而生。“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。我以这首耳熟能详的古诗勾勒优美祥和的画面,以工笔重彩手法表现大自然环境下鸟类的和谐、温暖之情。”谈起创作初衷,赵金生说道。

《回眸》的构思也是源于古诗,“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。通过以鸟喻人,以花抒情的方式,工笔重彩,双勾孔雀羽毛,用现代人的审美情趣创作这幅八尺整张作品。”据赵金生介绍,画面中佛教圣花地涌金莲的寓意为高贵典雅、万事如意,象征着神圣、祥和。

江苏省国画院副院长、著名工笔画大家喻继高曾评价赵金生:“他的作品造型生动、构图严谨、繁盛而充盈、色彩清新而典雅,他笔下的花鸟是真情的流露,日积月累、深入生活的结晶,既有中国传统绘画的细致和严谨,也具有时代的鲜明。”

(江南时报记者 杨爽)

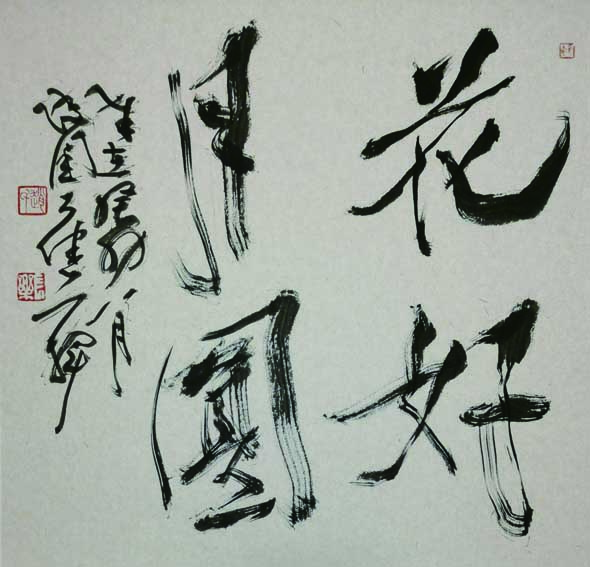

《花好月圆》 赵健 作

《明月几时有》四尺单条 赵健 作

赵健:意笔水墨 畅意快慰

《花好月圆》与《月华清影》是江苏省中国画学会理事、南京特殊教育师范学院美术与设计学院常务副院长赵健最新创作的中秋主题行草作品。“如逢节气转换、盛典临近,总要挥写一下。”赵健说。

赵健近期还创作了一些以借东坡居士、世外高僧等人物与山水背景相融汇的画作。每次作画前他都习惯涂写镜片文字,既为醒笔,也为书意。《明月几时有》及《万年一觉已成空》,恰到好处的留白,映衬了群山巍峨壮丽。“以意笔水墨快意写出,只求些畅意和快慰,也算是颇合中秋意蕴的作品了。”赵健笑着说。

中国画如何与时代有机融合?赵健认为,对现代文明及发展建设的关注,应成为现代中国画创作的焦点和热点。通过进一步凝炼、升华中国画的个性表现及笔墨维度,进行更多的思考和深刻的探索,才能真正推进中国画的传承与发展,体现艺术的责任和道义。

采访最后,赵健想通过报纸传递一份中秋祝福:“时近中秋佳节,诚意祝福《江南时报》的读者朋友们,多对自身存在有所体悟,多对亲人朋友有些慰藉,多对美的事物有所关照,让每一天都有愉悦之心之行!祝诸位阖家幸福安康!万事胜意顺遂!”

(江南时报记者 杨爽)

《家园》 李刚 作

李刚:入古出新话传承

“中秋佳节将至,这幅作品呈现的是外地游子返回故里与家人团聚的画面。”江苏省中国画学会理事,江苏省文化艺术研究院专业画家李刚介绍,身为盐城市建湖县人,《家园》描绘的是家乡建湖九龙口湿地公园的节日景象,游客络绎不绝,扶老携幼,游船赏景,共享天伦之乐。

“游船和天上的飞鸟把观众的视线引向左上角龙珠岛,这是建湖标志性的风景,也是游子们魂牵梦萦的故土。”每逢佳节倍思亲,李刚解释,圆形的构图也象征着团团圆圆、和和美美。此作品用小写意笔法,敷以淡淡的青绿色调,追求平淡冲和、雅健清逸的意趣。

观李刚作品,有入古出新的惊喜。对于中国画的传承与创新,李刚认为,优秀传统是经验的浓缩和精华,“丢失了传统,一味地求新求变,就像断了线的风筝;身处新时代,在抓住传统根脉的基础上,我们要敏锐地捕捉时代信息、利用新的材料、尝试新的方式、方法,以此来充实传统文化的表现途径。”他告诉记者,自己每年会拿出一部分时间去钻研传统,“也会天马行空地搞一些实验,这样才能让中国画走得更长、更远。”

(江南时报记者 毛艳)

楹联吟中秋

江苏省楹联研究会迎中秋、庆国庆楹联作品选

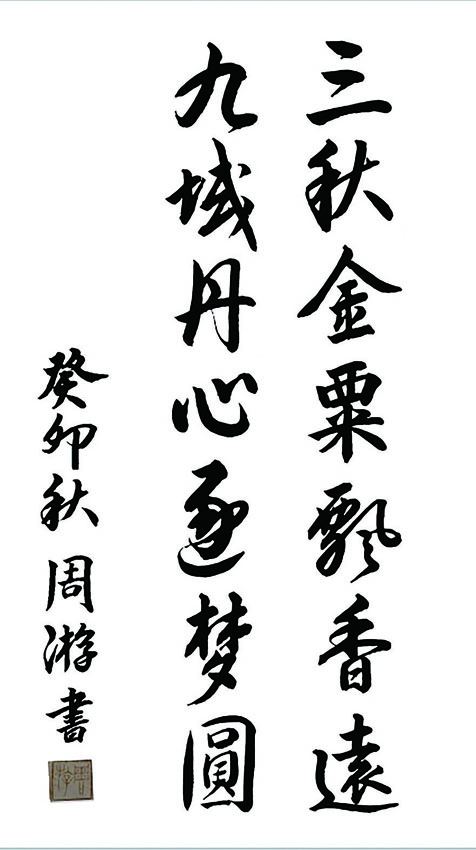

三秋金粟飘香远;

九域丹心逐梦圆。

——江苏南京 周游

月光点亮南京眼;

旗帜飘红中国心。

——江苏南京 谷万祥

皎皎盈盈,看天上一轮,是乡梦千年堆满;

涓涓脉脉,激诗心几缕,随清光百转融来。

——江苏南京 魏艳鸣

人民十四亿家园,足步康庄迎富裕;

华夏五千年月夜,面朝海峡盼团圆。

——江苏宿迁 高树军

星辉月朗一轮满;

天健风清万事兴。

——江苏南京 黄乐年

双节共庆千秋岁;

一梦同圆万里春。

——山西阳泉 梁璞

月满中秋花正好;

风清国庆景相宜。

——广东梅州 严席文

爽朗金风,展开华夏丰收卷;

康庄大道,奔向复兴壮美天。

——江苏南京 郭传良

金风盛,扫雾驱霾,万里晴云迎国庆;

玉露生,滋天润地,千年明月耀中秋。

——江苏扬州 蒋成忠

中秋月最圆,照彻天涯,万缕乡愁谁引出?

北海樽长满,流香故里,九州愿望客归来。

——江苏盐城 薛太纯

忆当年岁月峥嵘,看锦绣河山,龙腾虎踞;

喜此刻烟花璀璨,期风流儿女,鹄举鹏抟。

——江苏无锡 华雪艳

党政齐心,军民共愿,中华凤舞千川梦;

金秋送爽,丹桂飘香,九域龙腾万里情。

——山东临清 扈金海

宿雨初晴,看枫持彩笔,爽气连云山欲画;

新霜尚薄,见菊举霞笺,金风助力鸟题诗。

——江苏连云港 王加华

桂酒弥香,万户团圆同醉月;

国旗漫卷,九州欢乐共飞歌。

——广东高州 罗辉

情满中秋,万家灯火迎明月;

喜逢国庆,一曲赞歌颂盛年。

——江苏泰州 魏新义

秋风送爽,赤帜扬欢,大好河山铺锦绣;

稻野收金,棉疆撷玉,丰饶气象漫祥和。

——上海 郜思宁

天高气爽,风清月朗,中秋逢国庆,家国团圆圆好梦;

水绿山青,人寿年丰,胜景配联吟,诗联裁剪剪霓裳。

——江苏连云港 林农

蟾月澈秋宇,万里无遗,平分秀色于尧山舜水;

凤韶应国钧,千家不夜,大庆中华又业乐民安。

——江苏扬州 卜用可

管弦齐奏,亲朋雅聚,佳节共开怀,长空今见一轮满;

稻谷盈仓,瓜果飘香,兔年皆遂愿,环宇争夸九域兴。

——江苏南京 何国衡

碧空悬镜,千家仰望中秋月;

大地镏金,万户团圆丰稔时。

——江苏盐城 史忠林