《宝塔山下江苏文艺人》读者见面会在苏州举行

从延安时期一路走来的江苏文艺人

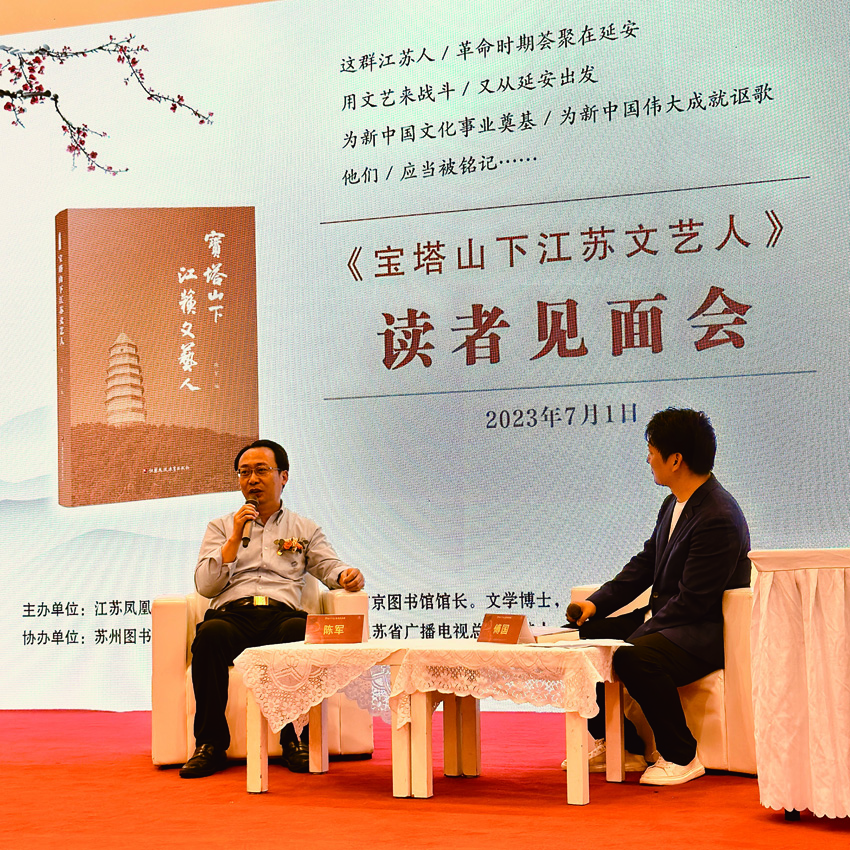

7月1日,《宝塔山下江苏文艺人》读者见面会在第十三届江苏书展现场举行。此次读者见面会由江苏凤凰教育出版社主办,苏州图书馆协办。本书作者、南京图书馆馆长陈军就图书内容与编写过程与读者进行了分享,活动由江苏省广播电视总台主持人傅国主持。分享结束后,由江苏凤凰教育出版社社长顾华明向苏州图书馆馆长接晔赠书。

读者见面会活动现场(左:陈军,右:傅国)

《宝塔山下江苏文艺人》聚焦中共中央在延安十三年时期(1935-1948),学习、工作在延安文艺战线上的江苏人群体。立足“去延安前、在延安时、新中国成立后”三个时间段,勾勒他们人生主要经历,特别注重介绍他们在延安时以及新中国成立后的主要文艺成就、代表性文艺作品。

陈军在谈到本书的缘起时说:“在中国延安干部学院学习期间,我阅读到不少江苏人的事迹,结合自身专业特点及图书馆工作的便利实际,遂萌生了搜集整理延安时期文艺战线上的江苏人的念头……经过一年多的努力,我搜集、整理并考订汇编完成成果——《宝塔山下江苏文艺人》。”

《宝塔山下江苏文艺人》搜罗整理出65位延安时期江苏文艺人,涵括歌剧、摄影、文学、电影、油画、版画、木刻、音乐、广播电视、舞蹈、漫画、新闻记者、图书、编剧、出版装帧等众多文艺领域。这群从延安时期一路走来的江苏文艺人,屹立时代潮头,勇于奋发担当,引领时代风尚,创造永恒经典,在我党百年光辉文艺事业发展史上作出了不可磨灭的重要贡献。

江苏是红色资源大省,是中国共产党人精神谱系形成和发扬的重要区域,是新四军东进北上抗日、淮海战役、渡江战役等重大历史事件的发生地之一,江苏土地上留下了许多可歌可泣的英雄故事和动人事迹,形成了广为传颂的红色文化。《宝塔山下江苏文艺人》从崭新角度充实丰富了红色江苏的内涵与外延,弥补了已有研究的遗憾与不足,具有填补空白的重要意义。

(苏闻)

延伸阅读>>>

他们与延安有着剪不断的情缘

本书是围绕延安时期江苏文艺人展开的初步调研与整理。这群江苏文艺人,来自不同战线,有的仍举世皆知,有的或许已经被共和国新一代所阙闻。他们都与延安时期十三年有着剪不断的情缘,在他们的人生地图上有一个共同的交汇点——延安。他们的姓名或许你会感到陌生,可是他们的传世作品,你又倍感熟悉和喜爱。

对延安十三年走出来的江苏文艺人的考察,给我留下这样几点印象:

一是这群江苏文艺人的姓名,大都发生了变化。原名原姓的改变,最简单、最直接地揭示了那段岁月的峥嵘与艰难。可以说,每个改名的背后都是一首战歌,彰显同一种信仰。所以我在搜集准备资料时,都会特别留意改名的动机与背景,尽可能地还原一些独特的历史细节。

二是确如已有研究显示的那样:这群江苏人不远千里、克服重重困难,执着奔赴延安圣地,出身大有不同。不少家境贫苦,少小就离家闯荡;也有一些出身优渥的青年,为了民族大义,投入抗日烽火,显现出以江苏为代表的广大青年所拥有的强烈爱国之志、自觉报国之心。

三是延安十三年对于这群江苏文艺人成长发展的影响,再次印证一个铁一般的真理:个人无法脱离社会语境的形塑,一个人的人生道路会受到所置身的那个社会生活的巨大作用。

四是这群江苏文艺人在延安十三年以及后来很长一段时期内创作产生的作品,多是有为而作,“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的传统极力张扬,显现出强烈的现实针对性、指向性。

五是众所周知,延安十三年是中国共产党在新中国成立前夕对于全面执政的一次重要试验和探索。这群江苏文艺人不仅经历了血雨腥风的革命岁月,也积极投身到了新中国成立后的各项文艺建设事业,他们贯穿革命与和平建设时期,重要贡献不可磨灭。他们和其他文艺人一道为新中国文艺事业顺利健康发展提供了重要的人才资源保障。

六是当前研究红色江苏文化,通常还是就江苏言江苏,多聚焦发生在江苏大地上的人和事。江苏文艺人群体,是延安革命文艺、红色延安的一个重要组成部分,更应该是“红色江苏”不可或缺的重要组成部分。“红色江苏”的外延应该把从江苏走向全国的人和事也包括在内。值得一提的是,这群江苏文艺人的部分作品已经不仅仅属于江苏,属于中华民族,更是成为代表全人类的宝贵精神文化符号。

(陈军)