纸质股票见证中国资本市场风雨历程

江南时报讯(见习记者 张雅倩 实习生 张睿恬)长25.5厘米,宽14.5厘米,正面上方印有票头“美泰化学工业厂股份有限公司认股书”,下方竖排绿墨印有股票数量和股值金额。这张陈旧却弥足珍贵的民国股票,是杜明二三十年前花800元钱买下的,“我就想留一张民国时期的股票看看。”他说。

这并不是他收藏时间最早的股票,上世纪80年代,酷爱藏书的杜明在南京朝天宫旧书摊上买下一盒石刻本,在翻开书页的时候,发现其中夹了一张民国时期的股票,这是他得到的第一张股票,也是他拥有的历史最久远的股票。

让历史通过老物件得以回味,让载有个人情怀的过往通过物件得以永存,这大概是令每一位收藏爱好者为之沉迷的原因。与收藏书画、钱币等相比,收藏股票属于小众化的选择,它与特定的年代、与独特的经历密不可分。

与股票真正结缘是出于工作原因。上世纪90年代初,杜明在一家报社担任副总编辑,报社开辟了证券内容,他去上海请股市名人来讲课,其中就包括前不久去世的股神杨怀定,被业内称作“杨百万”的股市名嘴。在回宁的路上,杨百万鼓励杜明要了解证券市场,就要深入进去,做个行家。也正是从那时候起,杜明才真正走进股票世界,并成为改革开放后的第一代股民。

1984年,飞乐音响股份有限公司股票在上海发行,这是改革开放以来的“中国第一股”,1986年,在美国纽约证券交易所董事长约翰·范尔林访华时,邓小平把一张飞乐音响的股票赠送给他,如今这张股票仍陈列在纽约证券交易所的橱窗内。

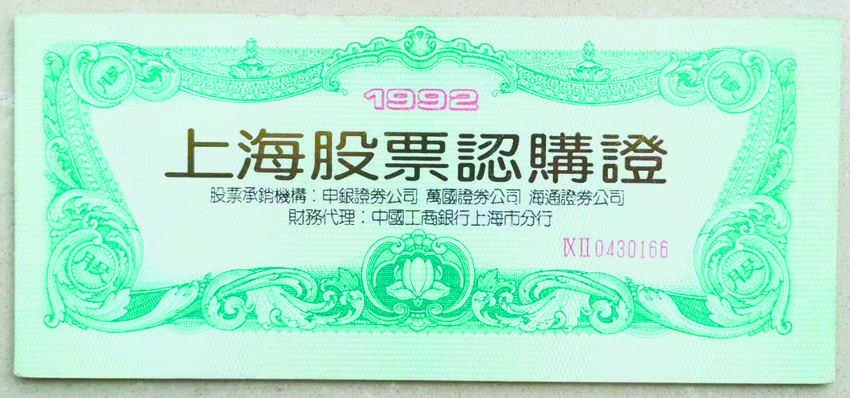

“当时,中国发行的股票叫法很多,有的叫股票,有的叫储蓄卡(上面写着储蓄了多少钱),直到1990年12月深圳证券交易所和上海证券交易所成立后,证券市场日趋完善。”杜明说,这时出现了股权证,凭着它去购买股票。第一张股权证是上海证券交易所在1992年发行的,当时不少人觉得这是个发财的机会,就排队去购买。后来发现股权证过于复杂,又干脆把两者结合起来,股权证又变回了股票的形式。

中国证券市场逐步完善,在这个过程中,纸质股票发行时间很短,到1994年底就消失了,之后迎来了无纸化操作,一切变得更方便了。

当纸质股票退出了人们的视野,那些旧存的纸质股票便成了一段历史回忆,其收藏价值也显现出来。

纸质股票是中国经济社会发展的一个窗口,其背后鲜活的历史,在今天显得格外珍贵。

正如经济学家厉以宁所言,“20世纪90年代初,上海、深圳两个证券交易所已经开始营业时,不少人对股票还是相当陌生的。他们怎么也弄不懂为什么要进行股份制改革,为什么要发行股票让普通百姓购买股票,为什么要成立证券交易所。如果他们能了解中国股票发行的历史,特别是了解到当年革命根据地也曾发行过股票,那么他们对于从80年代到90年代这段时间内中国股份制企业的发展就会有比较清楚的认识了。”

无疑,纸质股票就是解锁中国股份制企业和改革开放的一个开关。