地名是一个民族、一座城市、一个地区人们日常交往的指位系统,更是这个民族、这座城市、这个地区经济社会和历史文化发展的重要见证。一个个老地名,犹如历史的“活化石”,让城市留下记忆,让人们记住乡愁。

盛夏七月,一支来自金陵科技学院人文学院的实践团队前往江苏各地,开启了一段探索地名文化遗产的特殊之旅。这支团队,以“源·流”为名,象征着对地名文化遗产历史沧桑的追溯与未来传承的展望,由14位深怀乡土情怀的江苏籍师生共同组成。他们结合文献研究和实地考察,挖掘和梳理江苏省级地名文化遗产,探究其文化内涵和历史底蕴,并通过实践活动推动其保护与传承。

(图为团队成员实地寻访南京地名文化遗产“文德桥”)

册府琳琅,方志探源

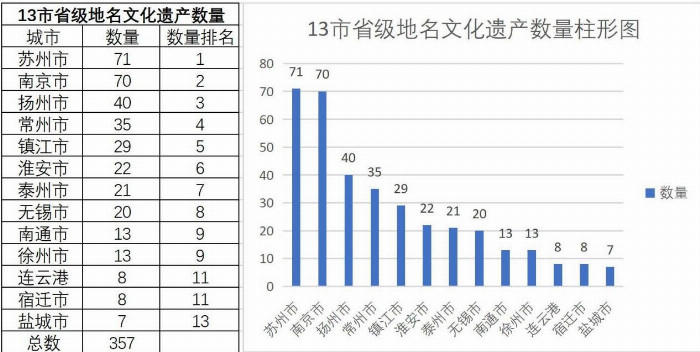

作为中国东南文化重镇的江苏,汇聚金陵文化、吴文化、淮扬文化、楚汉文化、海洋文化五大地域文化,蕴含着丰富厚重的地名文化遗产。自2022年起,江苏省民政厅、住房和城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、文化和旅游厅、地方志编纂委员会办公室等6部门经过评选,已联合认定了两批共计357个省级地名文化遗产。这些遗产不仅见证了江苏悠久的历史,更承载了人们对故土的深情厚谊与对过往岁月的无限憧憬。

探寻过程中,团队成员先后前往南京图书馆、江苏省方志馆等方志文献馆藏单位,同时,也充分利用了“中国国家数字图书馆”及“江苏省智慧方志馆”等线上资源平台,进行了资料的搜集与整理工作。整理了诸如《太平寰宇记》《元丰九域志》《两淮盐法志》以及《嘉庆重修大清一统志》等经典方志文献中有关江苏建置的内容,并广泛搜集了《天下郡国利病书》《春秋地名考》及《读史方舆纪要》等众多与之紧密相关的历史地理著作。

(图为团队成员搜集整理的部分文献资料)

信息汇流,综合分析

团队成员寻访了江苏多个古城、古镇、古村落,走过一条条古街巷和一座座古桥梁,结合文献资料,编制完成了357份江苏地名文化遗产单体信息表。在此基础上,团队成员对所梳理的地名文化遗产资源进行了系统性的整理和分析。从地理分布视角审视,这些地名文化遗产主要密集分布于江苏南部及各地域文化的核心区域,如吴文化的中心——苏州,与金陵文化的中心——南京,均展现出显著的文化资源优势,分别坐拥省级地名文化遗产71项与70项,数量上在全省13个地级市中遥遥领先。

(图为江苏省13地市省级地名文化遗产数据)

团队成员进一步从文化内涵的维度剖析发现,这些地名文化遗产展现出丰富的多样性,大致可归纳为以下几个类型:

(1)历史人物型地名,如常州的“言子巷”、苏州的“莫厘村”、南京的“周郎桥”,源于历史上著名人物的故事。

(2)历史事件型地名,如南京的“大胜关”、宿迁的“半城”,与当地重大历史事件有着密切联系。

(3)自然环境型地名,如苏州的“锦溪”“明月湾”,源于当地独特的自然环境特征。

(4)古迹遗存型地名,如南京的“御道街”“汉府街”,源于地域内存续的古迹遗址。

(5)民间传说型地名,如苏州的“宝带桥”、扬州的“宝应”,源于民间广为流传的故事传说。

(6)宗教信仰型地名,如南京的“花神庙”、南通的“寺街”、泰州的“斗姆宫巷”,与当地重要的宗教信仰和寺庙遗址有关。

(7)特定功能型地名,如扬州的“高邮”、淮安的“清江浦”、盐城的“盐渎”,与区域特定的城市功能有关。

地名基因,文脉走读

江苏,这片充满故事的土地,其地名文化遗产的丰富性与深邃,正是与江苏源远流长的文化脉络紧密相连,不可分割。在实地考察的过程中,团队成员组成两支专项寻访小组,不仅仅是寻找这些地名背后的故事,更是从一种宏观的文化带视角,深入挖掘并体味“千年运河·江苏华章”——江苏地名文化遗产中流光璀璨的运河文化,以及“煮海兴利·穿渠通运”——江苏地名文化遗产中独具特色的海盐文化。

在寻访大运河地名文化遗产的历程中,团队成员先后前往苏州市宝带桥·澹台湖大运河国家文化公园、无锡市清名桥历史文化街区、扬州市邵伯古镇、淮安市里运河文化长廊等标志性地点,沿江南运河、古邗沟、淮扬运河的脉络前行,探寻古老地名背后的运河故事。大运河在江苏这片沃土上,孕育了丰富多彩的漕运文化、盐商文化、民居文化……苏州市的张琳琳同学与无锡市的顾洁同学一同走访了湖塘里、胥井、严家桥、礼社、赤岸、红豆树坞等六个古村落,探秘古老地名背后吴文化与运河文化的交流与融合。这些地名,不仅仅是地理空间的标识点,更是历史沧桑的见证者。有的地名承载着灌溉丰收的喜悦,有的地名则展现着人兴国富的愿景。

(图为团队成员实地寻访无锡地名文化遗产“严家桥”)

(图为团队成员在苏州宝带桥录制地名文化讲解视频)

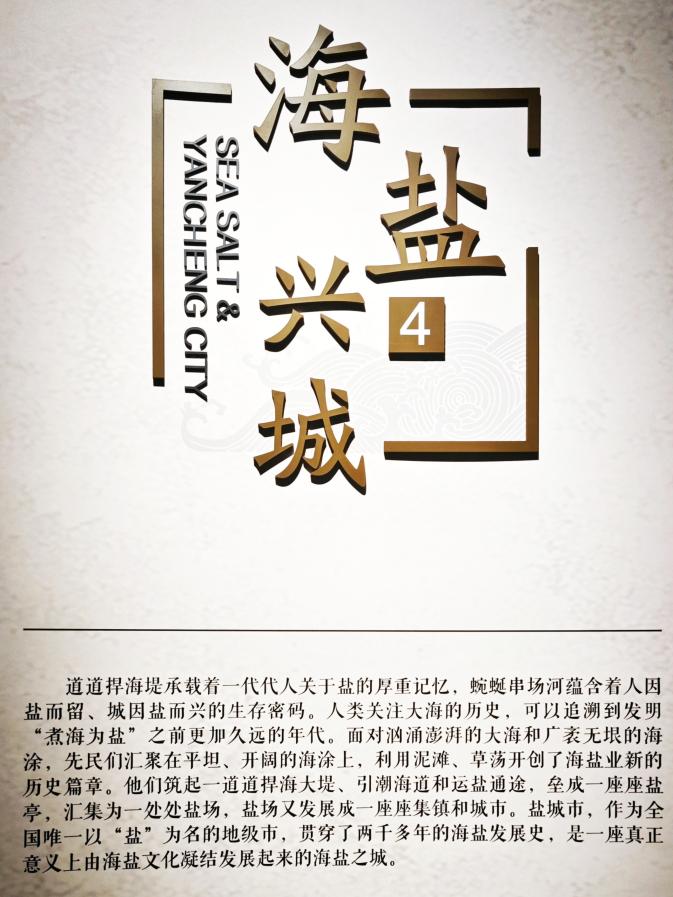

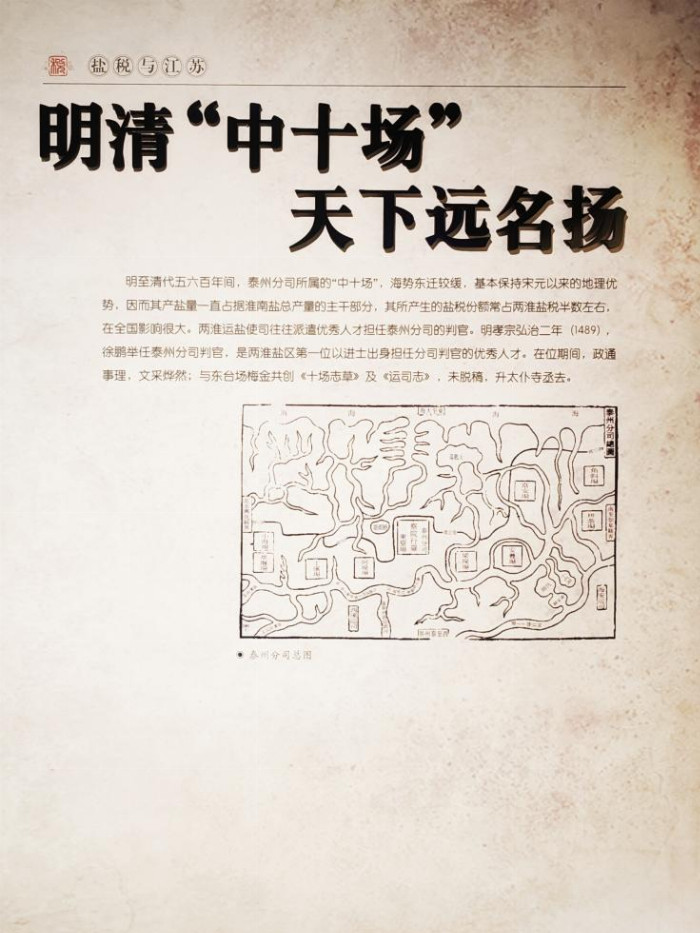

在另一个独特的文化时空维度中,“海盐地名文化组”的几位成员踏上了探寻之旅,他们前往了中国海盐博物馆与江苏盐税博物馆这两座宝库,透过一件件文物、一块块展板寻找地名文化遗产深处、那“行盐四方”的海盐文化精髓。盐城市的陈杰同学与南通市的曹浩然同学,一同寻访了庙湾、安丰、富安、草堰、栟茶、掘港、金沙、西亭等十余处明清两淮都转运盐使司下辖的古盐场。从两淮盐业的兴衰起伏到盐政管理的制度变迁,从盐场、盐灶、盐亭等地理实体的逐渐消亡,到盐业地名的显著变动,无不透露出江苏地名文化遗产中海盐文化的深厚底蕴和独特魅力。

(图为团队成员在中国海盐博物馆、江苏盐税博物馆所拍摄的展板)

金陵科技学院人文学院院长张维亚教授,作为团队的指导老师,他表示:在这一段意义非凡的旅程中,团队成员们不仅目睹了运河如何宛如生命之脉,跃动着江苏经济发展的强劲活力,滋养了这片广袤土地上的文化沃土;更深刻地感受到了海盐文化在这片沿海之地顽强生长,逐渐枝繁叶茂,最终成为了江苏乃至全国文化版图上的一颗璀璨明珠。

地名文化遗产,不仅仅是简单的地理标识,更像是一部部厚重的历史典籍,静静地躺在时间的长河中,等待着每一位有心人的翻阅、品味与感悟。它们蕴含着丰富的历史信息,深藏着深邃的文化内涵,等待着大家去发掘、去传承。

在未来的学习与研究活动中,团队成员们将秉持着对家乡文化的热爱之心,从音形义、命名规律等多个维度出发,结合语言学、历史学、地理学、民俗学以及民族学等多元化的学科视角,进行更为深入、全面的探索与研究,让更多人了解地名文化遗产的价值与魅力,共同守护这份写在大地上的历史记忆。

(作者:陈杰)