垃圾分类和资源化利用是个系统工程,需要各方协同发力、精准施策、久久为功。日前,东南大学垃圾分类调查小队利用暑假,在校内外全方位展开垃圾分类现状探索。

此前寒假,东南大学垃圾分类调查小队就从意识端、收集端、转运端、处理端四方面,探寻垃圾分类全过程与落实情况。这个暑假,在深化之前社会实践内容的基础之上,他们将目光重点投向了校园垃圾分类。

深入东南大学、南京农业大学、南京师范大学、南京医科大学、南京中医药大学、南京工业大学等6所大学,调查小队开展在线问卷调查和实地观察。透过综合数据,他们发现,经过这几年的不懈努力,校园垃圾分类从无到有,每一步都走得十分坚实,同时,在校大学生对于垃圾分类的认识不断深化、习惯逐步养成,但真正精准落实垃圾分类,确实还有一段路要走。

“收集问卷结果时,我们小组发现了一个有趣现象——将近半数答题者认为大学生、青年对垃圾分类的了解程度最高(45.98%),中小学生其次,老年人居于末位。”调查小队队长沙峻辉说,年轻群体对自身在垃圾分类上的认知度和执行力很有信心,但事实或多或少超出我们预料。“结合我们小组在寒假期间对社区的走访情况来看,社区中的老人垃圾分类意识好多时候比我们想像的要高,实际执行力也很强。这映射了近年来社区垃圾分类工作组织程度的提升,包括一些地方‘分类垃圾换物品’的有效推广。同时,老年人活动半径小、居家用餐多,对厨余垃圾的分离更为便捷;而社会上的年轻人常常囿于工作,三餐以外卖为主,分离较为费时费事,同时社区的种种奖励方式对其吸引力也不强。寒暑假两度调研了解的情况,使我们更加意识到,在校大学生作为推动垃圾分类的重要力量,认识到位度、行动配合度、落实精准度,理当走在年轻人,甚至全社会前列。”

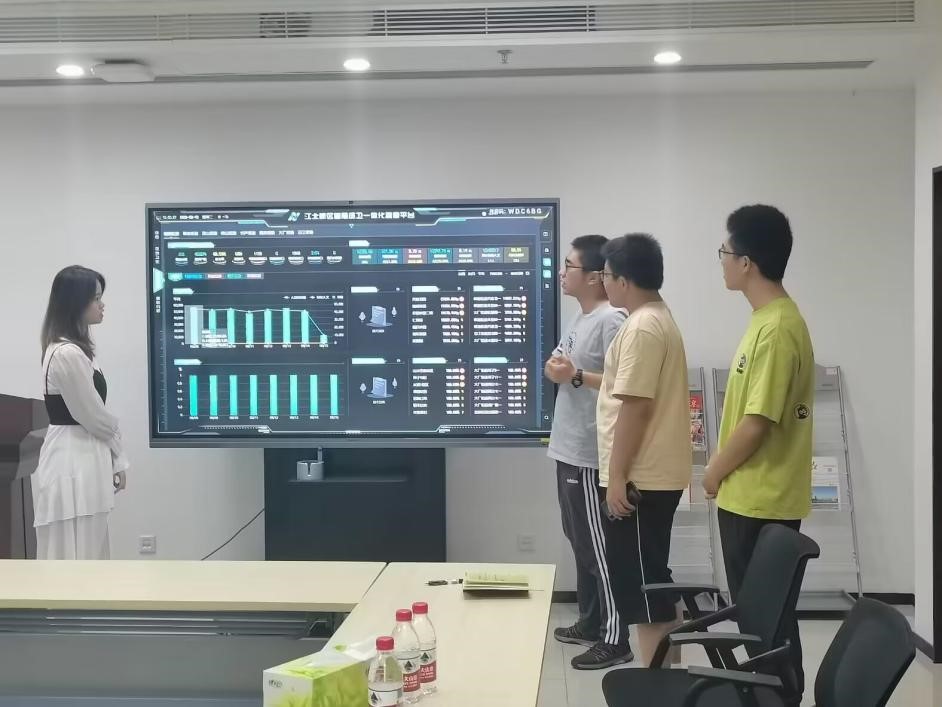

校园走访调查之外,调查小队还走进南京市城市管理局,探访江北、江宁等专业垃圾处理厂,走访江北大数据中心等,通过广泛调研,了解南京市垃圾分类方式及痛点、难点,认识大数据在垃圾分类中的应用,参观厨余垃圾处理过程,探究分类后的垃圾如何进一步被处理……

垃圾分类关系千家万户。基于综合调查结果,调查小队认为,应从三个层面加强垃圾分类,特别是校园垃圾分类工作。

在社会层面,改进宣传方法,针对不同受众主体、不同运用场景、不同分类条件制定个性化宣传方案;突出关键环节,扭住源头分类,针对社区垃圾分类落实程度良莠不齐的情况,进一步抓两头带中间,通过召开现场会、开展督查督办等方式,推动分类水平整体提升;加强科技攻坚,进一步学习借鉴国内外先进经验,在新技术、新方法的研究运用上下功夫。

在高校层面,加大宣传力度,引导大家牢固树立环保理念,主动参与垃圾分类,做低碳生活新时尚的引领者;综合考虑教学科研管理实际,从垃圾分类收集器投放数量与密度、加强学校监管与自我管理、开展主动激励与适度惩诫等维度做好相关工作;用好大数据,建议适度扩大高校智能垃圾桶试点范围,加快大数据相关技术在分类场景中的运用。

在学生层面,充分挖掘大学生自我教育、自我管理、自我服务的能力,培养一批垃圾分类学生志愿者,让他们成为同学身边的宣传员、示范员、劝导员;可以把垃圾分类作为入学教育重要内容,通过专题讲座、实地参访、社区活动等引导大家从头严格、从头规范;围绕源头减量下功夫,提倡循环理念,坚持废物利用,变废为宝。