抗日战争胜利后,张恨水先生和全国民众一样,盼来了“最后一笑”。那一晚,在重庆的南温泉三间茅屋,他仿佛年轻了十岁,和孩子们一起上街高举灯笼火把,唱《义勇军进行曲》。滴酒不饮的他,居然和妻子各自斟满一杯白酒,笑着一饮而尽。

“八口生涯愁里过,七年国事雾中迷。”此时的他,急于东归,渴望与分别八年的老母亲及家人团聚。路过南京时,已是次年的元旦。他暂住在报友陈铭德的南京新家,洗尘筵席上,他即兴口占:“收拾行囊探老亲,七千里路冒风尘。驱车又过新街口,枯柳婆娑是熟人。”

此时的南京,大量楼宇被毁,城墙多处坍塌,曾经繁华的街道变得破败不堪,满目疮痍。伤感之地,惆怅之余,他悲戚地写道:“愧无余力忧中国,惊有音书托旧邻。老去莫谈儿女事,秦淮小步总伤神。”

面对遭受日寇侵占洗劫的六朝古都,张恨水的眼睛一次又一次地湿润了。他回想起十年前来南京办《南京人报》的情景,那是源于《塘沽协定》。那一年,他“忝列”土肥原的“黑名单”之中,无法再留在北平。于是,他在一九三六年初,举家迁往南京,在丹凤街附近的唱经楼安下家。

丹凤街在当时的南京城,算是城北,仍然还保留着一点昔日的田园野趣,这恰好中了张恨水的意。他曾说:“我必须歌颂南京城北,它空旷而萧疏,生定了是合于秋意的。因为疏旷、干燥、爽达,比较适于我的性情。”他所居的小楼,是上海弄堂式的洋楼,楼窗之外,无任何遮盖;近处有几口池塘,围着塘岸,都有极大的垂柳;杨柳头上便是东方的钟山,处处的在白云下面横拖了一道青影,而紫金山的峰顶,正是这一列青影的最高处。每当工作疲倦了,他就手捧一杯新泡的茶,靠着窗口站着,闲闲地远望,很可以轻松一阵子,用以恢复精神的建康。

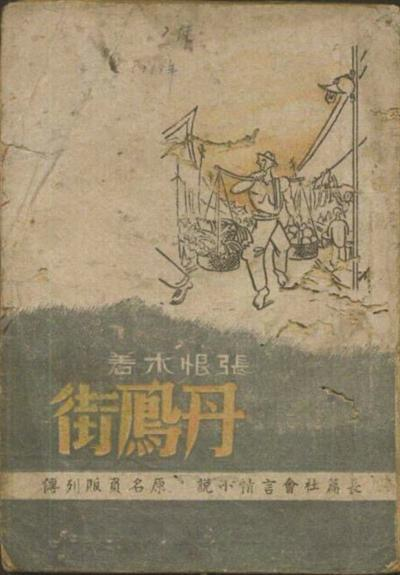

住在唱经楼的日子里,张恨水目睹身边的市民,要么是商店中持筹码算盘者,要么是街头肩挑负贩之流,平日视其行为,常常驱逐蝇头小利,但他们中的大半,有情义、有信义、有血气、有大义,一旦接受抗日军事训练,则个个精神焕发,心里装着国家大义。于是,后来他在重庆之南温泉,以南京丹凤街上那些穷苦粗粝的市民为主人公,创作了市井风俗长卷《负贩列传》,后改名《丹凤街》。

张恨水选择南京为南迁的落脚之地,是有所考虑的。他首先考虑的是上海,因为他要靠上海发表文字来养家糊口。然而他又不适应在上海居住,他曾说:“上海几百万人,大多数是下面三部曲:想一切办法挣钱,享受,唱高调。”而南京不仅离上海很近,交通、邮电亦十分便利,况且这里离他的家乡安庆潜山不远,算是留有一条退路。另外让他留在南京的原因,是这儿聚集了一大帮子文艺界的新老朋友。

他们聚会之地,习惯于五六处:夫子庙的歌场或酒家,新街口酒家,中央商场绿香园,游府西街党公巷的照相馆主人汪剑荣家,湖北路的医生叶古红家,中山南路的《南京人报》社馆。

张恨水去的最多的地方,要算秦淮河畔的夫子庙。他和朋友碰头的地点,常是馆子里的河厅。饭后,躺在栏杆边的藤椅上,喝着茶、聊着天,天南海北,新闻旧趣,迎水风之徐徐,望银河之耿耿,觉得眼前的桃叶渡不一定就是古时的桃叶渡了。于是,驾一叶之扁舟,溯河东上,直把闹市走尽,最后在一老河柳的荫下把船停着,雪白的月亮,照着南岸的疏林,离开了歌舞场,离开了酒肆茶楼,离开了电化世界,他反倒觉得耳目一新。

在夫子庙,他常去的茶楼是奇芳阁。他来这里,不全是为了喝茶会友,有时为了稿件素材,有时则因为茶趣。茶博士把茶碗分散在各人面前,开水冲下碗去,一阵儿热气,送进一阵儿茶香,这是趣味的开始。卖酱卤肉的,背着玻璃格子,带了精致的小菜刀和小砧板,与你切了若干片,用纸片托着,撒上些花椒盐,这是趣味的继续。继而,茶博士又送来烧鸭、牛肉锅贴、菜包子和各种汤面,而消费的价钱却便宜得咋舌,让你惊叹“这是什么天堂生活!”,这才是趣味的高潮。

张恨水在《碗底有沧桑》中描述了那时夫子庙茶馆的盛况:“无论你去了多么早,这茶楼上下,已是人声哄哄,高朋满座,我到的时候,是八点钟前。七点钟后,那一二班吃茶的人,已经过瘾走了。这里面有公务员和商人,并未因此而误了他的工作,这是南京人吃茶的可取点。你若是个老主顾,茶博士把你每天所喝的那把壶送过来,另找一个杯子,这壶完全是你所有。”

朋友间的雅聚,是张恨水最为享受的。一次,他在叶古红家过旧历除夕。室外,雪花如掌,宇宙银装,荒林积素。室内,玻璃窗上雪花扑打,案上巨瓶插腊梅天竹,电炬通明之下,红烛如椽,屋角白铜巨炉,煤火熊熊,满室生春。断断续续的爆竹声,城南城北远近相应,年味盎然。友人们或围坐把盏,或围炉谈梨园故事,直至大雪稍止,天色将明。临走前,张恨水赋诗曰:“已无余力忧天下,只把微醺度岁阑。”

南京的情致生活,张恨水自然是心领神会。袁枚爱住金陵为六朝,他却爱南京的城市山林。他将北平与南京相比较,认为“北平以人为胜,金陵以天然胜;北平以壮丽胜,金陵以纤秀胜,各有千秋。”

闲暇之时,他常常走出去,领略南京的自然风光。

他有时一个人跑到废墟变成菜园、竹林的所在,为的是去探寻遗迹。最让他不胜徘徊的,要算是汉中门到仪凤门去的那条清凉古道。这条路经过清凉山下,始终是静悄悄地躺在人迹稀疏、市尘不到的地方。零落的小树林,弯曲的小菜园,几丛竹林之间,有几户人家住着矮小得可怜的房舍。屋角上有一口没有圈的井,一棵没有枝叶的老树,挂了些枯藤,陪衬出极端的萧条景象。他就喜欢这样的清幽、荒凉,带一点零落萧条的景象。

在清凉山百步坡的半腰处,张恨水“拜访”了袁枚先生的随园墓。袁枚自三十二岁那年买下随园,直至八十二岁离世,绝大部分时间都是在随园度过的。袁枚一辈子不信佛,他对死亡不惊不惧,泰然处之,他学陶渊明,自己写挽歌,还别出心裁地邀请好友给他写挽诗。临终前,他赋诗两首,一首留别故人,一首留别随园。

张恨水十分倾慕清凉山麓的“窥窗山是画”。一次,他去朋友家拜访,房子北靠清凉山的北麓,面对着清凉古道,保留着六朝佳丽的面目。这里是个不高的土山,草木葱茏,木槿花作篱笆,鹅卵石人行道。路外是小溪,菜园,竹林,随时听到鸟叫。最妙的是他们家三面开窗,两面对着远山,一面靠近山麓。远山不分晴雨,隐约在面前的树林上。近山的竹树和藤萝,把屋子都映绿了。主人夸耀说:“屋子里不用挂山水画,而且是活的画,随时有云和月点缀了成别一种姿势。”张恨水曾经有个计划,苦卖三年的文字,在这里盖一所北平式的房屋,快活下半辈子,不想终于是一个梦。他后来不免慨叹到:“窗外的远山呀!你现在是谁家的画?”

在南京,张恨水还喜欢荒江。他常常一个人坐公共汽车出城,出了挹江门,沿江上行,走过怡和洋行旧址不远,就可以看见荒江景象。每当冬日,江水浅了,处处露出赭色的芦洲。岸上的渔村,在那垂下千百条枯枝的老柳下,断断续续,支着竹篱茅舍。岸边上三四只小渔舟,在风浪里摇撼着,高空撑出了渔网,凄凉得真有点儿画意。

张恨水很喜欢《桃花扇》中“无人处又添几树杨柳”的意境。他在《白门之杨柳》中说杨柳和南京,越久越亲密,甚至一代兴亡,都可以在杨柳上去体会。南京的杨柳,既大且多,而姿势又各穷其态。扬子江边的杨柳,大群配着江水芦洲,有一种浩荡的雄风;秦淮水上的杨柳两行,配着长堤板桥,有一种绵渺的幽思;玄武湖夏天的杨柳,树顶尽管撑上天,它下垂的柳枝却是拖了地,拂在水面,拂在行人身上,四处吹来水面的清风。南京西郊上新河夏天的杨柳,在江边排成大柳林,月下很像无数的小山,给人一种“何必庐山”之感。而水郭渔村不成行伍的杨柳,或聚或散,或多或少,远看像一堆翠峰,近看像无数绿障,鸡鸣犬吠,炊烟夕照,都在这里起落,随时随地都是诗意。古庙也好,破屋也好,冷巷也好,有那么两三株高大的杨柳,情调就不平凡。

他曾发过两次傻劲,在城南的冷街冷巷逛了两个整天。他觉得在秋高气爽之下,南京的那些旧街旧巷,很有味道,大有诗意,的确有一种文艺性的感觉。这种文艺性欣赏,绝不是六代豪华遗迹,也不是六朝烟水气,而是荒凉、冷静、萧疏、古老、冲淡、纤小、悠闲。

在城南老门西的殷高巷,抗战前有一家“山泉楼”破茶馆,破桌破凳,连茶壶也是缺嘴缺把,但其所制的酥烧饼,堪称南京一绝,有诗赞曰:“山泉酥饼殷高巷,老住城南一食之。别有干丝河栏味,棋声鸟语小姑祠。”吴敬梓落魄之时,冬天没钱买炭取暖,就与友人沿着城垣老巷行走,吟诗唱和,一圈下来,浑身有了热气,美其名“暖足”。他们在“暖足”的同时,也在寻觅老街的诗情,欣赏旧巷的画意。

张恨水在《顽萝幽古巷》中写道:“房子还保守了朱明的建筑制度,矮矮的砖墙,黑黑的瓦脊,一字门楼儿,半掩半开着,夹巷对峙。巷子里有些更矮更小的屋子,那或者是小油盐杂货店,或者是卖热水的老虎灶,那是这种地方,唯一动乱着而有功利性斗争的所在,但恰巧巷口上就有一所关着大门的古庙,淡红色的墙头,伸出不多枝叶的老树干,冲淡了这功利气氛。”

张恨水很钟情,也很享受在南京的快活日子。可是,他的南京好生活并不长久。

就在他的《南京人报》办得风生水起,如火如荼之际,中日之间的全面战争终于爆发了,南京城由此笼罩在战争的阴云之中。为躲避飞机空袭的炸弹,张恨水只得把全家搬到南京西郊的上新河。

在张恨水看来,此时的上新河,不仅是自己工作生活的“伤心河”,更是国家民族的“伤心河”。他的报纸,已经很少有人去买,报社的开支已经入不敷出,他却咬着牙,要把《南京人报》办下去。他在这种紧张而恐慌的日子里挣扎,不久终于病倒了。

上海失陷后,南京的形势更为紧张,他的病情也日趋加重。不久,南京城危在旦夕,在家人的多次力劝之下,张恨水不得不带领全家离开南京,回到故乡潜山,潜心养病。

今天,我们回溯抗战胜利的日子,已经整整八十个年头。回首那个动荡混乱的年代,回眸“南京大屠杀”那段惨痛揪心的历史,回望古城金陵的旧街旧巷,回味夫子庙碗底沧桑的茶香,回顾下关滨江的清凉古道,怎能不让人再度想起张恨水先生的惆怅诗句“秦淮小步总伤神”?