哥哥,在吴江七都隐读村一带的方言中读作“阿嘎”,哥的发音同“嘎”,平声。七都人听来会分得很清,“金荣嘎”、“阿三嘎”……基本上是堂兄、表兄的称谓,只有“嘎嘎”、“阿嘎”是指自己的亲哥。我打小就唤悦良“阿嘎”,一直没变,在公共场合,我也习惯叫他“阿嘎”,经常使在场人称奇而引起一些话题,气氛一下变得轻松热闹。2006年,他援藏我去看他,他的“援友”和林周县接待办主任听到我叫他“阿嘎”还以为悦良书记为援藏特地取了个西藏名字。我们兄弟俩,离开隐读村到外求学、谋生已有三十多年了,老父亲一直很欣慰的是村里人称赞我兄弟俩“乡音无改”。

“不会种田,看上埭”

“阿嘎”是个早产儿,出生时隔壁的“阿婆”怕他养不活,赶快去乡里报上户口,为的是争取到布票、粮票……至今“阿嘎”身份证上登记的是阴历六月十六,好多朋友曾劝他改过来,他却坚定“顺其自然”。

“阿嘎”发育前体质较弱,在他六岁时还被开水烫伤过,为此还扎了一年的胎盘针,每天他自己拎着药水到村合作医疗室去扎针,那时候我对他悚然敬畏,“做了阿嘎,扎针估计不怕疼!”这次烫伤至使他的脖子左侧留下了很大一块伤疤,工作后他在公共场合喜欢穿有领的衣衫,漂亮的嫂子曾跟我开玩笑:“俊良,你介绍我与你‘阿嘎’谈朋友,隐瞒了伤情。”

“阿嘎”在初中二年级起转到了镇上中学,母亲一直给他吃“鱼肝油”,一粒粒晶莹剔透很是诱人。母亲知道我有点小情绪,劝慰我“‘阿嘎’读书用功,成绩好,你如果认真念书也会给你买……”“阿嘎”有时会偷偷地塞给我一粒,并嘱我好好读书,现在回味起来“鱼肝油”还是很腥的。

八六年我参加中考,“阿嘎”特地从新苏师范请假赶来辅导我,为我“打气”。我初三的任课老师基本上在前两年都教过他,和他的关系特别好,“阿嘎”邀他们一起为我“估分”,“阿嘎”坚信我考上师范没问题,并向父母提出带我到苏州“放松”一下。这年是我第一次到苏州,他陪我去了“艺石斋”、“古吴轩”……从此我喜欢上了书法。暑假便缠着他教我写毛笔字,是“阿嘎”告诉我写毛笔字要临帖,临帖是我们常说的“不会种田,看上埭”。

我因书法而留校任教“三字”(毛笔字、粉笔字、钢笔字),那时“阿嘎”已被保送苏大中文系就读,大概是“鱼肝油”的作用,“阿嘎”的体格变得出奇的强健,耐力实足,已被选为苏大中文系的长跑运动员。他们经常下午进行从苏大到宝带桥往返跑训练,好几次“阿嘎”直接跑步到吴江师范(约30公里)来看我,检查我的书法习作,带来吴民先、华人德两位老师的鼓励,然后大快朵颐,乘末班车返校。那时的“阿嘎”真像位侠客。

后院桃香也弥漫

《不思量自难忘》,是“阿嘎”的第二本书。我自作主张首印3000册,结果两个月内仅存寥寥,我很尴尬,尴尬到很长一段时间不敢去乌镇探望他。

远在无锡做生意的“邻家女孩”小红发我微信:“读悦良哥的《桃香弥漫》好亲切,仿佛你家前院的桃树就在眼前……我在无锡所吃到的阳山水蜜桃真不如小时候分享你家桃子那般惬意和陶醉。我还依稀记得你家后院还有一棵桃树……”其实后院桃树上的桃子我是第一个品尝的。这个滋味在我记忆中要比前院的桃子更深刻,每每想来桃香挥之不去。

“阿嘎”小学时便是出了名的“书呆子”,整天捧着书,那怕是一本“菩萨书”(连环画),他都要看几遍。在那个图书贫乏的年代,农村孩子崇拜的是拳硬臂粗的“孩子王”,四肢发达头脑简单的“孩子王”总以欺侮一些弱小的孩子找“威严”。“阿嘎”的成绩招人嫉妒,加上性格怯懦,经常被与他同班却大他两岁的“留级大王”欺侮。我看在眼里,记在心里。那年暑期,我怂拥“阿嘎”把“留级大王”的表弟骗到桑树地,我把他按翻在地,抓起一把烂泥给他涂了个大花脸,他嚎啕着逃回了家。“阿嘎”被我的举动惊呆了,嘴里不停地哆囔着:“他表哥是个‘强旺胚’,我们这样做属于‘城门失火殃及池鱼’,接下来爸妈知道了,你怎么办?……”我甩了一句:“你这个‘书呆子’。”便有了“亡命天涯”的冲动。

其实,我悄悄溜回家,躲在后院桃树上。我和“阿嘎”都记不清后院的这棵桃树是否跟前院的桃树一样是外婆家移栽过来的,只记得前院的桃香弥漫时后院那棵光长个不结果。平时也疏于修枝剪叶,树叶出奇茂密。我躲在上面极不易被发现,但能听到家中的动静。

从屋内传来父亲训斥“阿嘎”的声音中,依稀得知对方父母已来过我家“交涉”,越来越觉得事态的严重性,……天色渐黛,蚊子开始在耳边嗡嗡作响,躲在桃树上的我饥肠辘辘,腰酸背痛,开始不断地变换姿势,头顶似乎碰到一个硬东西,用手一摸,居然是个桃,是个青桃,不加任何思索,摘下便往嘴里送,连味道都没体会到便已下肚,抬头寻觅,上面几枝都已零散结桃,天无绝人之路,也许我的“仗义”感动了神仙。

“阿嘎”到后院倒垃圾,我顺手把桃核抛进他手里的簸箕……他发现了我。“阿嘎”告诉我,他会“救”我的……,这一天幸亏这些桃子充饥,熬到深夜,被“阿嘎”领回家。信奉“拳棒底下出孝子”的父亲竟然没有打骂我……后来才知道,晚饭后父母也开始着急,寻找我这个“阿二头”,“阿嘎”是与父亲谈好“不打骂”承诺,才使我逃过一劫。我家后院桃树已结桃的“新大陆”从此被发现,但这棵树的桃肉不离核,还不能剥皮,即使熟透了也难剥皮,否则连肉一起被扯掉。“阿嘎”告诉我,这样的桃子,必须洗净后吃,不酥但脆,咬一口也是桃香弥漫。

“阿嘎”的点、线、面

苏州人的一天,从一碗面开始;苏州人的书法,从一根线练起。

吃面,在我的童年记忆里,是一件较奢侈的事情。七十年代,村里仅有一部轧面机,我和“阿嘎”,期盼同族中哪家新媳妇生小孩,老人过六十六岁生日,他们会端来一碗热气腾腾的“三朝面”、“长寿面”,最诱人的是面上的浇头——扎肉。堂弟旭康出生,送来一碗“三朝面”,母亲拿出两只碗,为我们兄弟俩分面,那块大扎肉也被母亲用筷子一夹为二。读小学四年级的“阿嘎”,嫌母亲分得不公平,要求一根一根点面分,我也在一旁帮腔。母亲火冒三丈,端起碗三下五除二把面给吃了,急得我和“阿嘎”直发蹦,很是抓狂。自此“阿嘎”一吃面就头晕,像是得了“晕面症”。

在秉钧伯(隐读村人,时供职于国家文化部展览司)的举荐下,我们兄弟俩结识了时任苏州教育学院艺术系主任的吴民先先生,跟随他学习《石鼓文》。吴老师“二十学史、三十学诗、四十学书、五十学画”,是著名书画大师吴昌硕的嫡系曾孙,虽然未得昌硕大师面授,但毕竟血液里流淌着大师的艺术基因,他对昌硕大师的石鼓线条的理解和运用,使我和“阿嘎”获益匪浅。从此“阿嘎”的书法线条,也有了昌硕大师遒劲石鼓的影子。当年吴老师白天工作忙,我和“阿嘎”大多是晚上去他家讨教,也没少去蹭师母做的可口饭菜。我和“阿嘎”觉得不好意思,有时便在老师家小区门口的面馆解决晚饭,这家面馆的老板一见到我们兄弟俩,便去柜台拿镇江陈醋,因为“阿嘎”爱吃汤面,且必须加醋。加了醋的面条,他吃了不会头晕。

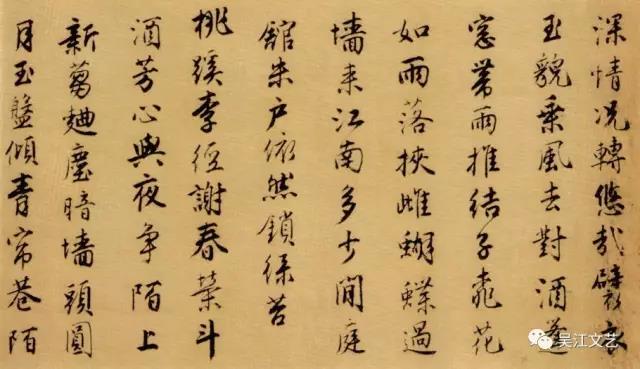

《落花诗册》

师范三年,我曾随阿嘎迷恋过《落花诗册》的婀娜多姿,《松风阁》的飘逸俊朗,《蜀素帖》的风樯阵马……八九年,我留校在吴江师范工作,“阿嘎”是苏州大学中文系二年级学生。在“阿嘎”的引见下,我俩都在著名书法家华人德老师(北大毕业后,转调到苏州大学图书馆古籍部工作)的指导下,临习《石门颂》、《石门铭》、《龙门十二品》。“阿嘎”的书法线条充满金石气息。每次去华老师家讨教,我和“阿嘎”都提前作些准备,我总是提前一天到苏大,与“阿嘎”一起,挑选好第二天给华老师面批的临作。早晨,“阿嘎”骑着自行车,驮着我上面馆。苏州城里的知名面馆,我俩几乎都尝过味道。一次,在朱鸿兴面馆里,面汤打翻,泼到了夹带的“面批作业”上,我和“阿嘎”忐忑不安。华老师边看字,边和我们说:“今天你俩在朱鸿兴面馆吃的爆鱼面,也做了一回陆文夫先生笔下的‘朱自冶’,苏州人喜欢吃头汤面……”。结果,与我俩聊了近一个小时的“苏州人吃面”的故事,(难怪我女儿称华阿嗲是位“活了五千年的现代人”)。“阿嘎”爱上了苏州的面馆。直到廿几年后,他在苏州外办工作时,还经常去同德兴、琼林阁、美味斋等面馆招待客人。

很多人读了“阿嘎”的《墨缘杂忆》,特地赶到庙港水龙面店,吃那碗酱鹅面,体会一回“项部长的草根情怀”。如今的水龙面店,已更名为水龙面馆,从“弄堂里”易址“马路旁”,面积大了,生意更旺了。当年庙港的干部,都知道悦良书记早锻炼后去水龙面店的习惯,其实,“阿嘎”还有一个他们发现不了的习惯——吃完面折回宿舍,练上一小时的书法。“阿嘎”主政庙港时,整天忙于招商、接待、会议……,无法静心研习“笃悠悠”的汉隶,案头常备的是明代王铎的行书《拟山园帖》,在“阿嘎”看来,王觉斯的行书,就象水龙面店的红汤面,“浓油赤酱”,有嚼劲、接地气。

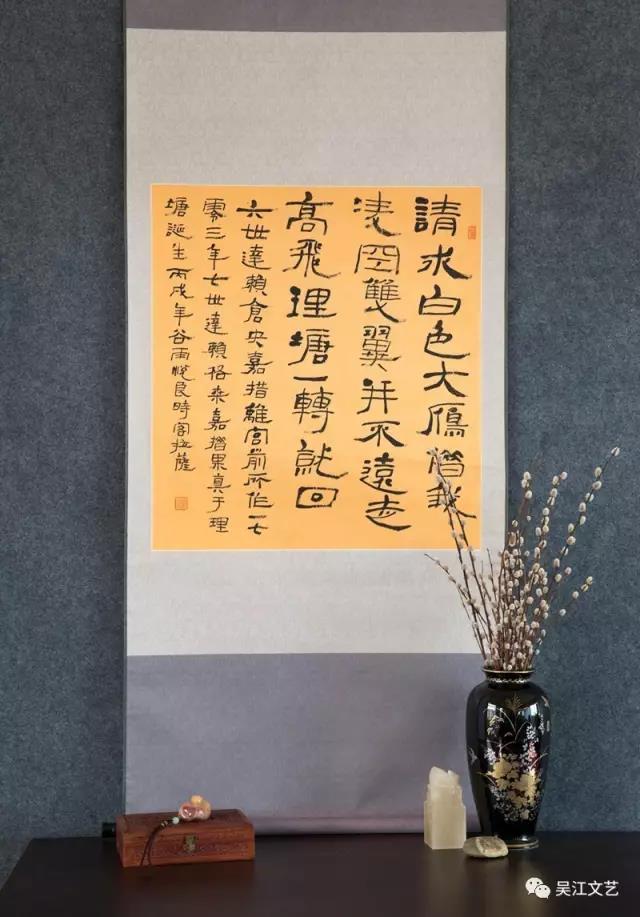

“阿嘎”援藏三年,书法风格日趋明显,夹杂简意的汉隶作品厚重而不失灵动,连续两次入展全国书展,成为藏区唯一的中书协会员。西藏人用藏文书写,也称藏文书法,却与汉字书法格格不入,他在西藏几乎找不到“同道”。零六年夏天,我去西藏“探班”,到他的宿舍交流书法,见到了他书房的“三件宝”——制氧机、增湿机、靠背椅,见证了“阿嘎”的“吸氧而书”。那天,我俩聊到深夜,大概由于高原缺氧的原因,我几乎记不起聊的内容,倒是“阿嘎”招待我的夜宵,水冲方便面的葱香味,久久不能散去。我吃过藏面后,相信“阿嘎”肯定不喜欢里硬外软毫无劲道的藏面。

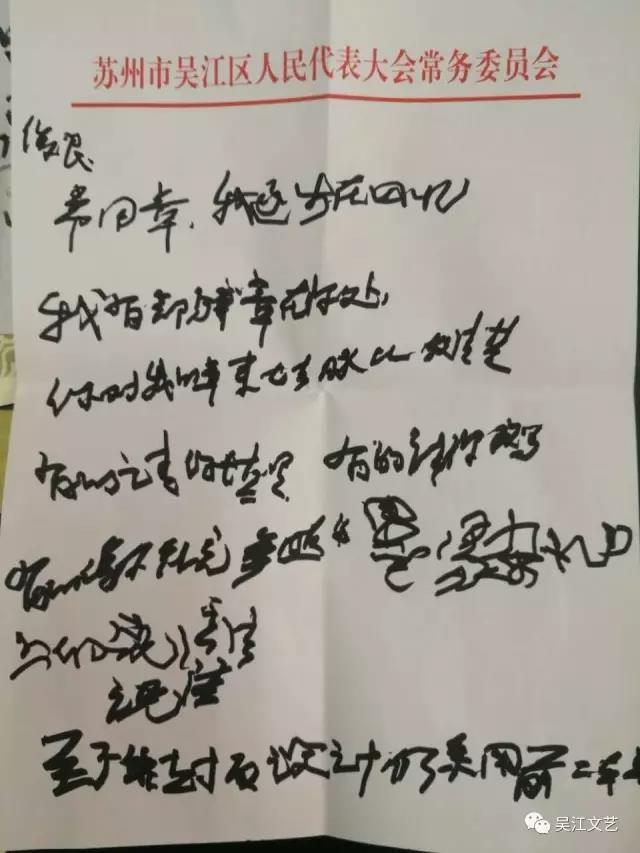

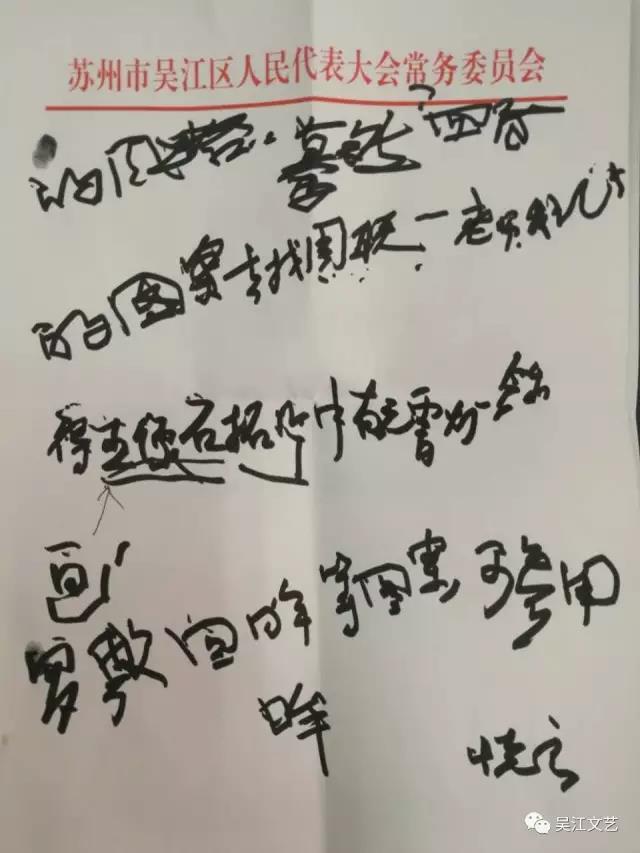

“阿嘎”援藏归来,睡眠一直很差,还经常梦魇……医生说“阿嘎”的运动神经在损伤,造成语音、咀嚼、吞咽,乃至平衡等功能出现问题。“阿嘎”病了,病得无法吃面。我不再向他推荐新面馆。近三年,老父亲推着已坐上轮椅的“阿嘎”四外寻医访药,不管求医北京还是南京,老父亲总帮他带上“文房四宝”。书法,成为“阿嘎”解忧的一剂良药。

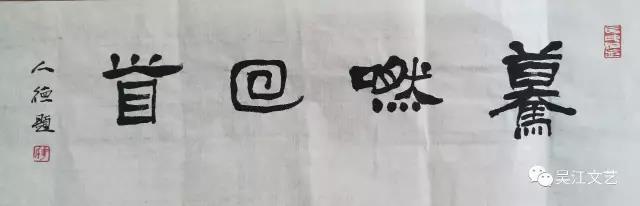

也许是因为雅达康复中心书画室的魅力,“阿嘎”决定在乌镇养病。现在,“阿嘎”写字的待遇是高的,两位护工侍侯着他,一位铺纸添墨,一位左侧搀扶。从没学过书法的护工偷偷告诉我:书法原来也是个体力活,每次书记写完一幅字,搀扶的他浑身是汗。“阿嘎”称自己是个“少数字派”,因体力渐弱,只读帖不临写,保留体力创作,他从写七言对联改写五言对联,现只写四字横批,且已不能小字落款……只要有书友去乌镇探望,“阿嘎”定会邀他们到书画室评点他的书法。伟林师兄见到满屋墨香的作品惊呼:“康有为,又一个康有为!”伟林兄曾点评“阿嘎”为“吸氧而书大书家”,这次见到“搀扶而书”的作品,自然又有许多感慨……我更喜欢把伟林师兄口中的大书法家康有为理解成挥毫书法对“阿嘎”的康复有为,康复中“阿嘎”的书法大有作为!

(编者注:本文作者孙俊良系吴江区文联主席,其胞兄孙悦良1969年出生于吴江,1987年毕业于新苏师范,同年保送苏州大学中文系,工作后依然刻苦学习,获法学博士学位,曾担任过吴江乡镇党委书记、文广局局长,西藏林周县委书记,苏州市政府外事办主任,吴江区委副书记等职,是一位有责任担当、有文化素养、有思想创见、儒雅谦虚的党政干部。孙悦良因为援藏多年导致身体出现严重疾病后,仍然背倚床角,将大量散文写在信封、废纸等各种边角料上,并出版了《墨缘杂忆》《不思量 自难忘》两部散文集。)