文化兴则国运兴,文化强则民族强。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出, 必须增强文化自信,发展社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化,加快适应信息技术迅猛发展新形势,培育形成规模宏大的优秀文化人才队伍,激发全民族文化创新创造活力。

江南,中华文明的重要发祥地之一。滚滚东流的长江水,造就了江南水乡的千年文脉。以历史文化名城名镇名村为代表的江南文化,如何在新时代传承与发展,著名作家、评论家和江南文化研究学者张永祎有着自己独特的见解。

江南时报:璀璨的传统文化是文化自信的源泉。您曾说:“江南文化是中国传统优秀文化的重要组成部分,代表着更基础、更广泛、更深厚的文化自信,也具有着更基本、更深沉、更持久的力量。”历史文化名城名镇名村是江南文化的符号,浓缩了地区历史变迁和优秀遗产。请问您认为该如何壮大以名城名镇名村为代表的江南文化,夯实文化自信之基?

张永祎:江南文化源远流长、文脉连绵,是中华文明连续性、创新性、统一性、包容性、和平性的有力见证。江南文化写在江南大地上,也凝聚在许多名城名镇名村的岁月里。进一步壮大以名城名镇名村为代表的江南文化,夯实文化自信之基,确实是当务之急。

坚持高起点探源精神。江南文化植根于中华文化沃土,具有江南特点,反映江南特色,体现江南底蕴,河姆渡遗址、跨湖桥遗址、广富林遗址等都孵育和深化了江南文化,开创了江南文化有史以来的生命激情和旺盛活力,代表着绵延不绝、经久不衰的历史源头。我到过这些遗址所在地,也走访过许多江南名城名镇和名村,深感关于江南文化的许多具体问题还在等待着进一步的答案,需要对已有的材料进行进一步的整理研究,需要对没有发现的历史开展更加深入的发掘,需要在纷繁复杂的脉络纹理中探明历史的真相,需要在看似互不相关的物象中找到彼此呼应的关联,需要在更深的思维层次中找到最初文明的逻辑。通过细细寻觅散落的历史深处碎片,继续完成江南文化的前世今生和来龙去脉的完整拼图,才能够进一步厚植江南名城名镇名村的文化记忆。

强化高质量保护意识。江南文物古迹是江南人在社会历史实践中创造的具有文化价值的财富遗存,对江南文物古迹的保护是对历史、文化的保护,是对社会共同记忆和利益的保护,也是对江南优秀传统文化的传承。“修旧如旧,保留原貌,防止建设性破坏”,不管是不可移动文物还是可移动文物,都要让历史最大限度地以原貌的方式展现在人们面前,通过隔空对话,穿越漫漫岁月,让江南文化以不同的时空方式,共时性地存在于我们的生活之中,在历史烛光的照耀下,打开深厚的历史文化内涵,凸显江南人的聪明才智,可以清晰地看到江南文明的来时之路。

延续高品质精神血脉。深厚的家国情怀与深沉的历史意识,是中华民族历经千难万险而不断复兴的精神支撑,也是流淌在江南人身上的精神血脉,这种精神血脉在江南人身上表现出勤勉、机敏、敦行等具体特点。我觉得,最重要的就是敢于创新和兼收并蓄。敢于创新决定了江南人不惧挑战的无畏品格;兼收并蓄决定了江南人海纳百川的开放胸怀。江南能够从屡遭水患的蛮荒之地变成春和景明的鱼米之乡,这其中最大的变量和最大的增量都是来自江南人的主体性和能动性。这就是江南人秉江河湖海之气和汲春夏秋冬之魂,长期的历史积淀和丰富的现实淬炼而成的内在的精神宇宙,它们不仅是推动社会发展的原始动力,也是推动自身嬗变的持续能力,不仅有着深厚的历史渊源,也有着广泛的现实基础,尽管这些精神气质早已融化在江南人的血脉之中,但仍要与时俱进,因势利导,注入时代的活力,这样才能保持那种生生不息的昂扬基调和薪火相传的向上精神。

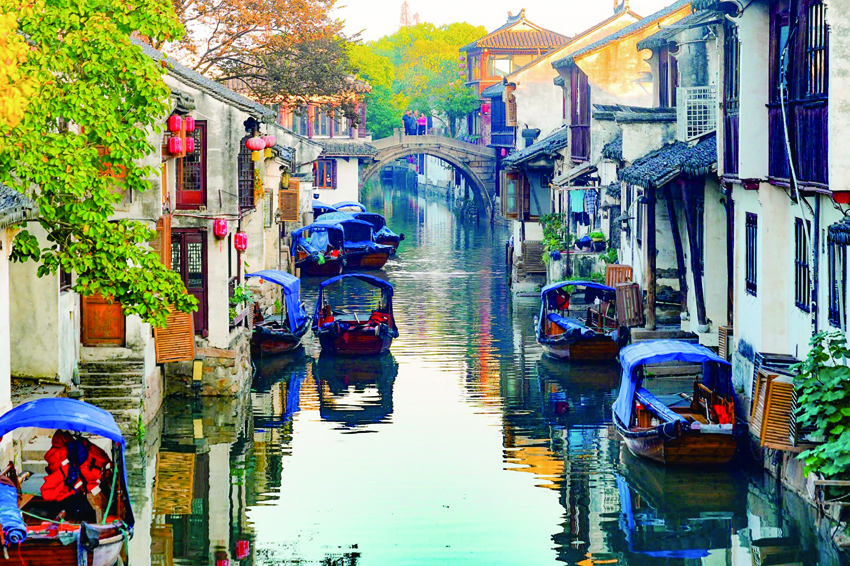

塑造高标准水乡风情。江南自古多水,汇聚着众多的江河、湖泊、溪流、沼泽、湿地,所以这里的文化都与水息息相关,悠悠岁月,一直浸泡在水中,是在水中泡大的水灵灵的文化。江南水乡得源于水、得力于水,也得益于水,所谓杏花春雨,所谓小桥流水,所谓枕河人家,所谓水映轻纱,都是因水而成、因水而兴的生动写照。江河湖海魅力无穷,河流溪水也潜力无限,不仅要了解水的形态,更要了解水的灵魂,认识水、利用水、表现水,让水始终站在水乡舞台的中央,成为永恒的主角,这样才能把水的戏做实、做活、做透、做巧、做美,进一步凝聚和放大江南水乡的文化辨识度,在全国乃至全世界拥有独一无二的文化符号和令人陶醉的诗意价值。

江南时报:历史文化名城名镇名村是江南文化传承保护的重要载体,保护它们就是留住江南文化的根脉。请问在这方面您有何见解?

张永祎:江南不仅有山河之胜,更是鱼米之乡。这里人才辈出、名人荟萃,流传着许多非常珍贵的历史传说;这里到处都是古宅、古街、古庙、古桥、古塔等,满贮着往日的时光;这里还有独特的民俗风情和美轮美奂的手工非遗。这些都需要在传承和保护方面,迈出更大的步伐。

坚持传承是永久使命。江南的名城名镇名村,随着时代的发展,也会不断融入现代元素,但必须同步保护和弘扬优秀传统文化,只有传承才能保证文化的长久性和持续性。要通过多种传承文化遗产的方式,如建设文化公园、博物馆、文化街区,开展学校技能教育和沉浸体验,组织民间艺术比赛、互动式的艺术活动,采用合适的文化保护技术等等,让文化传承不仅是一种社会风尚,更是一种务实行动。要积极营造传承江南优秀传统文化的浓厚社会氛围,不仅要在物质形式上传承好,还要在心里传承好,要教育引导广大群众特别是青少年更好地认识江南文化。

坚定保护是时代担当。要敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态,全面保护好江南历史文化遗产,包括文物古迹,历史文化名城名镇名村,历史街区、历史建筑、工业遗产,以及非物质文化遗产,不能搞“拆真古迹、建假古董”,对于那些不可再生、不可替代的珍贵资源,要坚决保护好,保护到位。要让人们望得见山、看得见水、记得住乡愁。要严格执行相关法律制度和政策规定。既要保护古代建筑,也要保护近代建筑;既要保护单体建筑,也要保护街巷街区、城镇格局;既要保护精品建筑,也要保护具有浓厚乡土气息的民居及地方特色的民俗。要本着对历史负责、对人民负责的态度,统筹好抢救性保护和预防性保护、本体保护和周边保护、单点保护和集群保护等,积极实施对于江南景点的保护修缮项目。要通过传统节日和文化活动,向广大群众和游客宣传文化遗产的意义和重要性,提高人们对江南水乡文化遗产的关注和认识。要充分发挥社会主体的积极性,鼓励各类专业社会团体以各种方式参与,将江南文化打造为长三角地区共同的文化符号并形成特色品牌,共同推进长三角区域文化一体化发展。

江南时报:文脉传承弦歌不辍,古老文明守正创新。千年岁月所沉淀的江南文脉,绵延不绝,贯通古今。作为历史文化遗产的重要类型,历史文化名城名镇名村传承着一方水土的精神气质,也寄托着当地人的乡愁记忆。您认为要如何通过创造性转化、创新性发展,让历史文化名城名镇名村焕发时代光彩?

张永祎:江南文化是在一种不断汲取能量进行自我充实的文化,也是一个与时俱进充满生机与活力的文化。既需要薪火相传、代代守护,更需要与时俱进、勇于创新。要坚持历史文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调,要以人们喜闻乐见、具有广泛参与性的方式,把继承优秀传统文化和弘扬时代精神结合起来,积极推动江南优秀传统文化创造性转化、创新性发展,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都能够活起来、火起来。

要彰显时代特色。要认真贯彻落实党中央关于坚持保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的工作要求,全面提升江南文物保护利用和文化遗产保护传承水平,古今贯通,古为今用,在传承的同时创造现代的江南文化,在注重在传统文化中激活江南文化的“当代性”,充分揭示江南文化中所蕴含的中华民族的文化精神、文化胸怀和文化自信,通过五彩缤纷、琳琅满目的艺术作品和文化产品的创造,使其在提供公共文化服务、满足人民精神文化生活需求方面发挥越来越重要的作用。要以江南文化为切入口,循江南文化血脉,坚持主流价值引领,筑牢精神支柱,建设精神家园,从更高层面、更大范围上,以其人文光辉照亮江南文化的时代精神,助力长三角地区更全面、更深层次、更高质量一体化发展格局的形成。

要打响文化品牌。要让文物说话,让历史说话,让文化说话,通过增强共感的画面感、共振的价值观和共鸣的话题度,不断提高江南文化品牌的认知度、美誉度、满意度和忠诚度,让江南文化真正活起来,成为扩大江南文化魅力的重要名片。这不仅有利于突出长三角地区的文化特色和国际影响力,有利于提升文化能级和核心竞争力,更有助于推进长三角地区文化和旅游、文化创意产业、文物保护利用和非物质文化遗产传承等领域的体制机制创新,进而为实质性推进长三角地区文化一体化发展奠定坚实的基础。

要讲好江南故事。这里面有党的故事、革命故事、英雄故事、模范故事的交汇,也有人间故事、人文故事、人才故事的辉映,要通过这些故事的挖掘与研究、展示与呈现、转化与发展、传播与推广,不断提升江南文化的影响力、塑造力、传播力和辐射力。要注重不同群体受众的思维方式和语言习惯,找准话语共同点、情感共鸣点和利益交汇点,做到循循善诱、娓娓道来。通过多种艺术形式,向人们展示真实、立体、全面、多彩的江南。最近播出的电视剧《梦想城》和《孤舟》,都是在江南发生的故事,让我们在江南春雨中受到审美熏陶,在春风骀荡中品茗回甘。要根据受众群不同的心理诉求和关注点,把动人心魄的故事和扣人心弦的情节结合起来,选择无所不有、无处不在的视频直播方式,加以生动呈现,不仅让人“看”之有景,而且“听”之有效。

要加强数字转化。运用新媒体手段为江南文化画像,将互联网之力融入江南文化发展的大局,借助数字技术活化江南优秀传统文化资源,让更多文物和文化遗产活起来,挖掘多重价值,营造浓厚氛围。通过数字赋能,构建媒体矩阵,整合线上线下资源,全方位、全流程、全角度地展示江南文化特质。

江南时报:您长期研究江南文化,撰写了很多赞美江南古镇的文学佳作。本报“阅读江南 品味古镇”专栏曾多次刊登您创作的文章。9月1日,本报将迎来创刊25周年。您有什么话想说?

张永祎:为了推动江南古镇申遗工作,最近我正在实施“一个人的江南”的双百计划,就是一个人重走一百个江南古镇,撰写一百个江南古镇。

为了能够深入了解江南古镇的历史,展现江南古镇的魅力,我按照《礼记·中庸》中“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”的要求,努力做到学用结合、知行合一。“博学之”,就是了解江南古镇必须从广泛涉猎和大量阅读开始,通过积累多方面的知识,培养和塑造自己有容乃大的胸襟和能够登高望远的眼光。“审问之”,就是对自己不清楚、不明白和不了解的事情,始终保持旺盛的好奇心。不仅广泛查阅文献,更注重田野调查,特别喜欢跟当地人聊天,希望从他们口中得到更多活的历史。“慎思之”,就是经常对自己阅读和行走过程中的共性和深层次的问题,进行比较系统深入的思考,心有所得,为我所用。“明辨之”,就是要在思考的基础上,形成自己独立的判断力,提出自己的观点,发表自己的见解。比如人们都说江南水乡的基本特点是“小桥流水人家”,但为什么苏南水乡的“小桥流水人家”与皖南的“小桥流水人家”不同呢?我觉得,前者是沿着明河而建的“小桥流水人家”,后者是沿着暗渠而建的“小桥流水人家”,其背后含义都是天人合一、顺势而为。具体来说,就是苏南水多于山,皖南山多于水,苏南古镇是把屋子建在水边,皖南古镇是把溪水引到屋边。“笃行之”,就是一心一意,坚持不懈,让自己的身心在路上,让自己的发现也在路上。这里要特别感谢《江南时报》开辟了“阅读江南 品味古镇”专栏,为自己写作江南古镇的系列文章提供了非常好的平台,许多文章刊载后,都取得了比较好的社会效果。

9月1日,《江南时报》将迎来创刊25周年,对此表示由衷祝贺!我既是《江南时报》的作者,更是《江南时报》的读者。我觉得《江南时报》有这样几个特点:首先是聚焦“江南”。重点对中国式现代化建设中江南地区的政治、经济、文化、社会、生态文明等方面情况进行主题性、系列性、深刻性和创意性的报道,以其定位准确、特色鲜明、覆盖面广、信息量大,受到广大读者的欢迎。其次是突出“时”字。这个“时”,应该是时代、时效的意思,就是立足时代、关注时代、表现时代,以快人一步、先人一拍的节奏抓住热点焦点重点,让江南文化的新发现、新气象、新成效频频出圈。第三是着眼“报”字。这个“报”是在纸质媒体的基础上,打造全媒体贯通的传播矩阵,许多文章通过广泛传播,在社会上引起了强烈反响。

《江南时报》将迎来创刊25周年,衷心祝贺25年来特别是近年来取得的辉煌成就。希望报社的编辑记者们能够击鼓铆足劲、扬帆再出发,在新时代新征程上进一步锚定全面深化改革总目标,坚持解放思想、实事求是、守正创新、与时俱进,以敢于创新的朝气、大胆探索的勇气和只争朝夕的锐气,抢占制高点、突出主旋律,把握好导向、营造好氛围,不断打造出高质量精品力作,主动生动地传播江南文化,在奋进中国式现代化建设新征程中,为继续做好江南文化这篇大文章作出新的更大的贡献。

(江南时报记者 张姣姣)