陆慕御窑:六百年窑火淬炼“宫殿”气度

在苏州陆慕御窑村,两座连体古窑静静矗立,见证着自明代以来六百多年的皇家金砖烧造传奇。这两座仍在使用的“馒头窑”在2003年文物普查中被发现,成为江南窑业遗存的代表。2020年,元和塘古窑遗址考古进一步确认其作为南宋“平江官窑”的历史地位。

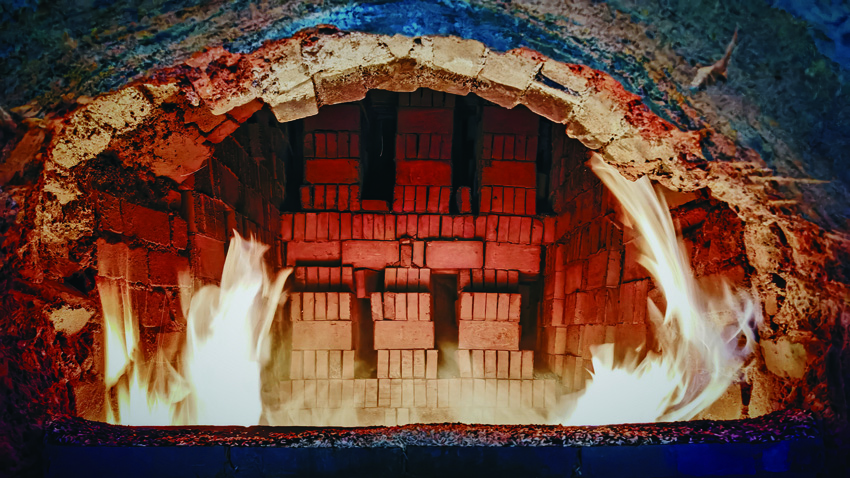

古法金砖焙烧

叩天问地

细砖无金却成金

金砖的烧造历史可追溯至明永乐年间迁都北京之时。位于阳澄湖西岸的苏州陆慕,土质细腻、工艺成熟,所产砖瓦质地坚实细腻,久负盛名。自明代兴建紫禁城起,直至清末宣统退位,在这五百多年间,陆慕窑场始终是皇家金砖的唯一指定烧造基地。

“金砖的制作,需经历取土七转、练泥六转、五月晾坯、四月焙烧等三四十道复杂工序。”苏州御窑金砖制作技艺传承人、陆慕御窑金砖厂厂长金瑾向记者介绍,但真正的精髓远不止于江南水磨工夫般的细腻,更在于每一道步骤都必须顺应天时,呼应四季变化。她指出,整个制作周期往往长达一年甚至更久,其核心奥秘在于把握材料物性与自然规律的契合,从练泥、晾坯到烧窑、窨水,均须严格对应气候轮转、湿度变化与火候调控。

正因为有着数百年的官造背景,陆慕出产的民用砖瓦同样质地优良,声名远播,不仅在江浙一带备受推崇,更畅销全国。

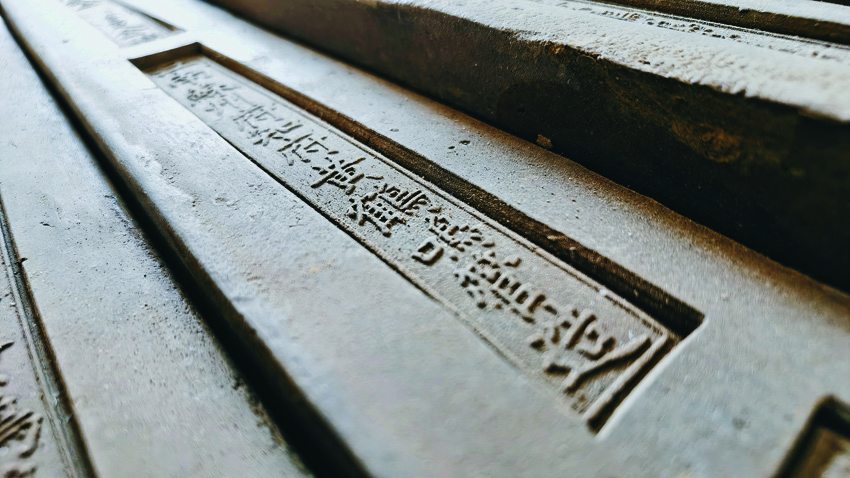

“这种细料青砖制作极为考究,用于皇家重要建筑,标准极其严格,造价昂贵,所以民间素有‘一两黄金一块砖’的说法。”金瑾解释道,“它质地密实,敲击时发出金属般清响,加之专供京师,大多数人都以为这是金砖名字的由来。”但从历史文化角度看,根据清宫档案和文献研究,“金砖”这一名称实则根植于儒家五行思想,取其“坚硬恒久”之义,象征江山永固、国泰民安。

金砖的生产节奏,始终与北京皇家建筑的兴修密切联动。朝廷大兴土木,江南窑火便熊熊燃烧、工匠劳作不息;若财政吃紧、工程暂停,窑工则转而烧制其他砖瓦。可以说,金砖的历史,映照的是整个明清时代的国运兴衰。从永乐到宣统,陆慕这一方方金砖,不仅凝聚了江南水土的灵性和匠人的心血,也承载了中国近五百年的历史变迁与人间悲欢。

陆慕窑址

天道人事

御窑续火出金砖

一块砖,承载六百年窑火不熄的传奇;一门技艺,见证着“天道”与“人事”的融合。从紫禁城坤宁宫深处到现代非遗工坊,苏州陆慕御窑金砖在失传多年后重焕新生。它不仅经受了千万人踩踏和岁月侵蚀,更走进天安门、颐和园等国家重点修缮工程,成为中华文化遗产“活”的传承。如今,这项古老技艺在一代代匠人的坚守中,正书写着属于这个时代的金砖故事。

清朝灭亡后,古法金砖烧造一度中断,技艺散落民间。直到上世纪80年代,苏州陆慕御窑金砖厂初步恢复传统工艺,成功试制出一批大型方砖。这批砖被故宫博物院选用,铺墁于环境阴湿、人流量巨大的坤宁宫后廊。令人惊叹的是,历经三十余年、数千万人次的踩踏和风雨侵蚀,它们至今仍保持完好,磨损极微。

“这批砖的实际使用效果让我们更加坚定了复原古法金砖的决心。”金瑾在接受采访时表示,“2008年左右,我正式承接父亲金梅泉的技艺使命,以非遗传承人的身份启动重制明清金砖项目。我们不仅仅是在复原一块砖,更是在寻找一种文化的根脉。”

她回忆,复原过程异常艰难。“我们从史料整理、实地调研,到反复试验每一道工序,花了多年时间,失败是常态。”然而坚持不懈的努力终见成效——该厂烧制的金砖在权威检测多项数据上已接近甚至超越明清古砖的水平。2018年2月,故宫博物院官式古建筑材料基地正式在该厂挂牌。从此,陆慕御窑金砖成为天安门城楼、天坛、颐和园及全国多处重点文物修缮工程的首选材料。

记者了解到,在技艺复原的基础上,金砖厂还深入开展了对金砖历史、工艺原理和文化内涵的系统研究。“我们希望更多人理解,‘金砖’不仅是建筑材料,更是一种精神载体,是‘天道’与‘人事’的结合。”金瑾说。厂里团队创绘出《金砖造作天道人事图》,并先后出版《御窑金砖》《新镌造砖图说》《水磨金土》等多部专著,为这一传统工艺的当代传承奠定了理论基础。

泥坯敲印边款

两极融合

建筑叙写金砖韵

在苏州古城以北,一座由2025年普利兹克奖得主、建筑大师刘家琨设计的博物馆,正是苏州御窑金砖博物馆,它正以其独特的“砖窑”形态与“宫殿”气度,静静诉说着御窑金砖跨越六百年的传奇。这里不仅是保存历史的容器,其本身更是一件融汇古今的建筑杰作。

该博物馆由著名文化学者余秋雨题写馆名,自2016年5月正式开放以来,已成为展示御窑金砖文化的标志性建筑,是中国唯一以“御窑金砖”为主题的博物馆。

刘家琨在设计中赋予建筑“砖窑感”与“宫殿感”的双重气质,使游客在参观中深切感知金砖背后跨越官式建筑与民间窑火的技艺传承。他介绍,博物馆主体建筑融合了砖窑与宫殿的意象,是一座兼具两者特征的当代公共建筑。

为突出“砖窑感”,主馆以横向体量、煤矸砖清水立面、屋顶烟囱、运料坡道及东侧低矮窑门等元素,再现古代御窑原型。馆内广泛运用砖材营造氛围,从不同铺装方式的地面、镂空砌筑的廊桥,到序厅的金砖与青砖铺设以及主馆砖阵陈列,均强化了这一特征。

同时,建筑巧妙融入“宫殿感”。刘家琨说:“御窑并非普通民窑,需协调宫殿的庄严与民间的朴素,平衡等级基因。”主馆体量雄浑,出檐深远,檐口设计与皇宫飞檐相呼应,象征京城官式建筑的认可。序厅内金砖铺地、宏大的柱列进一步强化了宫殿般的空间氛围,承载着深厚的历史底蕴。

“整座博物馆以现代建筑语言转译传统元素,实现了砖窑与宫殿意象的对话,成为连接六百年官窑历史与当代文化遗产展示的重要载体。”刘家琨说。

如今,这座由建筑大师打造的博物馆,已成为金砖文化的活态载体。刘家琨用一砖一瓦搭建的不仅是公共建筑,更是跨越六百年的对话,让古窑烟火与宫殿威仪在此相遇,让御窑金砖的技艺传承与文化底蕴,在建筑叙事中永远鲜活。

(江南时报记者 孙海燕)

(图片由受访方提供)