铭记历史,珍爱和平。2025年,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的钟声即将敲响。八十年光阴流转,泗阳的街巷已不见断壁残垣,曾经弥漫的硝烟也消散在岁月里,但历史的伤痕从未真正愈合。日本侵略军在这里犯下的暴行,是刻在城市血脉中的印记,是每一个泗阳人代代相传的集体记忆。

1937年“七七”事变的枪声,撕开了日本军国主义全面侵华的序幕。1939年2月底,泗阳县城沦陷,这座充满烟火气的苏北小城,自此坠入长达6年零6个月的黑暗深渊。日军铁蹄所至之处,村庄在大火中哀嚎,无辜百姓倒在血泊之中,妇女的哭喊、孩童的呼救,交织成人间炼狱的惨状。烧杀、奸淫、掳掠,他们的暴行惨绝人寰,每一笔都浸透血泪,罄竹难书。

一、战火初燃:空袭下的血色开端

1938年的泗阳,天空中笼罩着死亡的阴霾。5月初的一天,里仁集的百姓正像往常一样忙碌,突然,一声尖锐的呼啸划破天际,日军的轰炸机像一群恶鹫般俯冲而下,炸弹拖着长长的尾焰砸向里仁集。顷刻间,爆炸声震耳欲聋,浓烟滚滚升起,房屋倒塌的轰鸣声、百姓的哭喊声交织在一起,形成了一曲悲惨的乐章。当地居民死伤30人,集南一位妇女,在炸弹的巨大威力下,尸骨无存,只有一缕头发挂在树梢,在风中凄凉地飘荡,仿佛是对日军暴行的无声控诉。

1943年2月20日,日军飞机再次将罪恶的炸弹投向里仁、丁集、松张口、前庄圩等地。里仁杨守义一家正在家中,躲避不及,炸弹袭来,一家四口被炸死。其妻倒在血泊中,身体已经残缺不全,未满周岁的孩子也未能幸免,小小的身躯被炸得血肉模糊,整个场景惨不忍睹。

二、铁蹄肆虐:城镇乡村的炼狱时刻

洋河的毁灭之灾

1938年11月26日(农历10月初五),日军的铁蹄踏入洋河。国民党五十七军与日军激战六七个小时,终因寡不敌众退出洋河。日军进镇后,露出了狰狞的面目,他们如同野兽一般,到处纵火。从西小圩起向东,挨门逐户,烈火冲天,浓烟遮蔽了天空。再由东大街向南纵火,下午5时从大南门退走,大火却整整烧了四天四夜。据统计,被烧房屋9947间,器械、粮食、货物等财物不计其数。未及逃避的老弱病残,遭遇了日军的残忍杀戮,被烧死、刺死百余人。范姓84岁老太,被日军刺了十余刀,满身是血地惨死在自己家中,日军的兽性令人发指。

1939年2月26日,日军再次占领洋河,继续犯下滔天罪行。他们灭绝人性,肆意糟蹋、奸淫妇女。一天,日军小队长率士兵12人在黄河堤下打靶,看到一个14岁的女孩,竟在光天化日之下对其进行轮奸,直到女孩奄奄一息,他们才扬长而去。太平市一史姓女孩,年仅8岁,被日军抓进碉堡轮奸,当小孩被放出时,浑身是血,惨状令人心碎。日军还草菅人命,任意乱杀无辜。一次训练刺杀时,一苏姓农民从旁经过,就被当作活靶子,被日军残忍地戳死。在东小街谢屠夫家发现一把杀猪刀,日军便将谢家父子三人活活地戳死。还有一次,日军下乡“扫荡”,日军将一位普通群众吊在黄河堤树桩上当作活靶子练习射击,群众身中数弹,痛苦地死去。

县城的沦陷与破坏

1939年2月27日清晨8时,5架日军战机如乌云般压向泗阳县城(今城厢街道)。尖锐的防空警报尚未拉响,呼啸的炸弹已撕裂长空。城中小学的朗朗书声戛然而止,周家槽坊的米酒香气瞬间被硝烟取代,断壁残垣下,19条鲜活的生命永远定格在那一刻。幸存者刘庆荣的记忆里,永远刻着那惨烈的画面:母亲被炸得支离破碎的身躯,7个月大弟弟被炸飞的小小身影,悲痛如潮水将他淹没,他却只能眼睁睁看着,无能为力。

日军海州前线攻击泗阳部队照片(选自 1939 年 5 月 1 日日本《画报跃进之日本》),其左侧文字意为 “海州前线攻击泗阳方面残敌的部队”,由此可见,日本侵略者遭遇泗阳抗日军民抵制,其入侵并非一帆风顺。

夜幕降临时分,日军铁蹄踏入县城,烧杀抢掠的暴行如恶魔降临。3000多户人家的房屋在大火中化为灰烬,1万多居民被迫背井离乡,在寒风中踏上不知终点的逃亡之路。泗阳大地哀鸿遍野,曾经的人间烟火,转瞬成了炼狱。

泗阳军民多次顽强抗击日军,在其不断袭扰下,日军被迫放弃县城,退守众兴。然而,侵略者的暴行并未停止,他们不断派人拆毁县城房屋,将砖木运往众兴构筑碉堡。日军拆、伪军烧,再加上国民党泗阳县政府奉行的“焦土抗战”政策,这座承载着近千年历史的古城,彻底沦为废墟,曾经繁华的街道,只剩下斑驳的断壁残垣,无声诉说着侵略者的罪恶。

泗阳城厢街作为老泗阳县城所在地,见证了那段屈辱的历史。城厢北门外,有个叫“大炮楼”的地方,是当地百姓刻骨铭心的记忆。1939年2月底,日本侵略者占领泗阳县治所在地城厢后,“焦土抗战”政策进一步加速了老泗阳县城的毁灭。此后,日军将泗阳县城移治众兴,立为新泗阳。为加强统治,他们在城厢通往众兴的路边、废黄河南岸的制高点修筑炮楼。这座炮楼成了悬在泗阳人民头顶的利剑,日军在此肆意奴役、残害当地百姓。

从1980年出版的日军《鸟取联队写真集》收录的泗阳炮楼照片中可见,高耸的炮楼上 “破邪显正” 四个大字刺目至极,上方“礮壘落成”的榜书大字,充满了侵略者的狂妄。炮楼下,站满了耀武扬威的日军,以及前来谄媚祝贺的伪军、汉奸,这张照片是日军侵华暴行的铁证。

日军占领泗阳后,首要之举便是在县城的残垣断壁间张罗起“泗阳县治安维持总会准备委员会”,四处物色本地人充当他们的代言人和执行者。

没过多久,日军便在老县城及众兴、洋河三地分别选定了维持会长——城厢由葛学勤负责,众兴归刘纯所掌管,洋河则交予熊三秃子,并在众兴设立了伪泗阳县政府。他们妄图借助泗阳人的力量维系对这片土地的殖民统治,以此实现其 “以华制华” 的卑劣目的。

乡村的“扫荡”噩梦

日军在泗阳大量扩充伪军,发展伪组织,先后在洋河、城厢、众兴、仓集、胡庙、屠园、熊码头、黄嘴、大兴庄、林宫渡、郑楼、新袁、来安、史集、葛集、八集等地构筑29个据点,推行伪化政策,残酷迫害人民群众。

1939年6月,日军从众兴出动,向王集、张家圩、穿城 “扫荡”,沿途烧毁房屋1600余间,杀死群众30余人,宁静的乡村瞬间被战火笼罩,百姓们四处逃亡,家园被毁,亲人离散。

1940年2月26日,日军从钱集向西“扫荡”,里仁集被烧毁两条街,150余间房屋化为灰烬,浓浓的黑烟在天空中久久不散,仿佛是乡村在哭泣。

1940年9月16日,日军向庄圩、王集一带“扫荡”,前庄圩被烧民房70余间,许多百姓失去了自己的住所,只能在废墟中无奈地叹息。

1940年11月10日,日军在老唐圩和五十七军作战,100余户人家被烧光,日军向东南追赶五十七军,沿途烧毁40余家,打死群众10余人,战火所到之处,一片狼藉。

1941年9月,日军从沭阳出动,进攻乔王尚,100多户人家被烧光,20余人被残杀,整个村庄笼罩在死亡的阴影中。

1942年4月,淮阴、众兴的日军,在伪军1000余人配合下分两路向李口、新袁一带 “扫荡”,烧毁18个村庄,杀害群众20余人,村庄被大火吞噬,百姓们的哭喊声在旷野中回荡。

1942年10月16日,日伪军千余人,从众兴、淮阴向淮泗县实行拉网式、梳篦式“扫荡”,烧毁新袁、裴圩两个集镇和几个村庄,杀害群众20多人,所到之处,寸草不生。

1942年底,日军到八集筑据点,烧毁民房数十间,把群众当作活靶子,先后杀害十余人,八集成为了日军屠杀百姓的修罗场。

1943年3月17日,日军从沭阳出动,向北裴圩、张圩一带“扫荡”,杀死群众80余人。其中58个人被赶到周集,日军先将青年学生郝永霞、郝永珠用刺刀割断气管,推下坑,其余的人用刺刀戳死,埋在一个坑中,手段极其残忍。同日,北裴圩姬兆凤结婚,本是喜庆的日子,却遭遇了日军的屠杀,其母、嫂、叔和亲友7人被杀,出现了喜事未完办丧事,脱下嫁衣换孝衣的惨景,令人悲痛万分。

1943年秋,日军“扫荡”到王集西北源盛庄,躲在汪塘里的20多名妇女被轮奸,她们的身心受到了极大的伤害,在痛苦中挣扎。

1944年1月22日至23日,日军在淮泗县从陶圩开始焚烧村庄,沿途向南烧了102个村庄,约80里长。卢集、小王集、裴圩、黄圩、顺河集等五个集镇被烧得地塌土平,被烧被抢财物,被抢虏的牲畜无法统计,整个地区一片荒芜。

1944年3月,日军从宿迁、洋河等地出动,向泗阳南部“扫荡”三天,从曹庄向龙集、界集一带纵火,直烧至尚嘴,火烧泗阳南乡50里,烧毁村庄数十个,上万人流离失所,百姓们无家可归,只能在寒风中瑟瑟发抖。

三、经济掠夺:沦陷区的生存困境

众兴,这个曾经交通方便、商业繁荣的泗阳重镇,在日军侵占后,陷入了悲惨的境地。集于此地的日伪各个组织机关,把众兴搞成一个藏污纳垢的深渊。商店因被敲诈破产而相继关门,群众因受不了种种苛捐杂税的压榨而逃亡。抗战前,众兴有2000户人家,收复时只剩下700余户了。驻在众兴的伪军潘干臣28师,无恶不作,除了狗屎狗屁外,没有一样东西他们不要。金钱、女人、粮食、用具,可拿的拿,可吃的吃,可玩的玩,拿光吃光。拿不走、吃不下的,就伙同日军烧光、杀光,众兴老百姓叫他们“28光”。六年多来,日伪军把一个热热闹闹的众兴镇弄得满目凄凉,十室九空。

在日伪统治期间,众兴镇还遭遇了恶性通货膨胀。由于日伪滥发钞票,伪币信用一败涂地,价值不如一张草纸。一张小小草纸竟卖到4000元,买一斤猪肉要16000元,一块银元可换20万元。群众在这样物价高昂的情况下,生活陷入了绝境,只能看着一堆伪币挨饿,忍受着饥饿的折磨。

四、不屈抗争:泗阳军民的抗战

日军在泗阳的暴行点燃民众怒火,在中国共产党团结抗日方针指引下,泗阳各界投身抗战。1938-1939年,“泗阳抗日自卫队”、“泗阳县抗日民众动员委员会”、“泗阳抗日同盟会”、“泗阳中学青年救国团”、“第五战区泗阳民众抗日工作团”、“泗宿沭三县边区联防抗日自卫团”等多个抗日团体相继成立,通过宣传动员、物资筹备等活动,凝聚抗日力量。

随着抗日斗争推进,中共泗阳党组织重建。1940-1942年,以原泗阳县为基础,组建泗沭、淮泗、泗阳、运河特区4个并存的县级党委和抗日民主政府,开创抗日救亡新局面。

1941-1945年,泗阳军民多次对日伪顽反击。1941年春,淮泗县便衣队深入众兴、来安据点惩奸;同年6月,新四军第十旅击退侵占南新集的日伪军,夺回群众财物。1941年10月,陈毅指挥程道口战役,泗阳群众组织4000余人支前,筹集2万余斤粮食,助力歼灭国民党顽固派王光夏部1400余人,打通两根据地联系。1942年5月,三岔伏击战中,新四军与地方武装重创日伪军,歼敌百余人,缴获大量弹药。从三岔打鬼子、血战朱家岗到鏖战林宫渡,泗阳军民在战场上勇往直前,不惧强敌,以顽强的意志和果敢的行动,为革命事业冲锋陷阵。

(2022年6月17日在泗阳县拍摄的抗战老战士殷道传)

泗阳民众以多种形式参战,涌现出许多可歌可泣的英雄人物。苏鲁皖抗战歌手沈肇华烈士以文艺为武器积极宣传抗日,创作的《洪泽湖渔夫曲》《攻徐州》等歌曲被抗日军民广为传唱;人民英雄魏其虎烈士智勇双全屡建战功;9岁幸存于日军屠杀的殷道传,1943年加入游击队,后成为新四军战士;1944年,徐之本所在连队智取陶圩据点,俘虏伪军一个班,彰显泗阳军民的抗战决心与智慧。

五、历史记忆:伤痛与警示

日军侵华期间,泗阳遭遇空前劫难。据历史档案记载,日军在泗阳累计烧毁房屋2万余间,残害群众超千人,致使无数家庭支离破碎。幸存者陈玉华的经历,便是泗阳人民苦难的典型写照。

陈玉华娘家位于原泗阳县来安乡陈大元村,后嫁至新袁镇白水村为童养媳。1943年,时年23 岁、已是三个孩子母亲的陈玉华,在日军扫荡中藏身死人堆才幸免于难。此后,她颠沛流离,辗转4000里,定居广西隆安县,与子女失散长达73年,直至2016年10月,96岁的陈玉华才得以与子女在广西隆安县重逢。

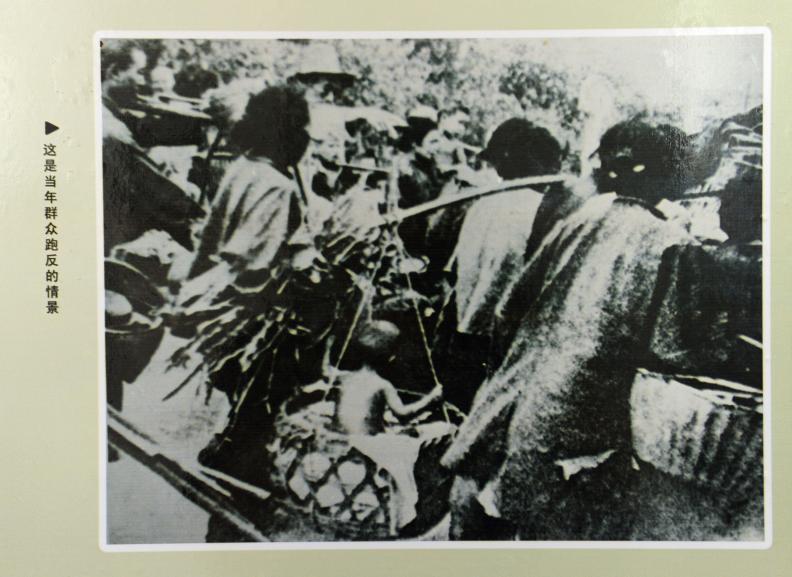

1945年8月13日,泗阳众兴镇光复。据相关文献记录,沦陷期间的众兴镇饱受日军摧残,收复时满目疮痍。流亡在外的群众陆续返乡,面对已成废墟的家园,悲痛与愤怒交织。然而,在中共泗阳党组织的带领下,民众迅速投入家园重建。当时,众兴镇周边分布着大量日军修筑的防御工事,大型炮楼4座,小型碉堡上百个。按正常工程进度,拆除这些工事需耗时两三天,但在胜利喜悦与对日军仇恨的双重驱动下,群众仅用半天时间便将其全部拆除,这一壮举既彰显了民众对侵略者的刻骨仇恨,也展现出他们对新生活的强烈渴望。

如今,泗阳县的爱园烈士陵园、中国共产党在泗阳历史展览馆、三岔战斗陈列馆、洪泽湖斗争纪念馆、程道口战役陈列馆、百年梨园中的新四军独立旅陈列馆等,已成为重要的爱国主义教育基地。这些场馆通过陈列历史文物、展示珍贵史料,生动再现了泗阳军民的抗战历程。它们时刻警示后人:铭记历史并非为延续仇恨,而是要从历史中汲取教训,珍视来之不易的和平。

抗日战争时期,泗阳数万军民与日伪军展开殊死搏斗,511名烈士为国捐躯,他们用鲜血捍卫了民族尊严。历史雄辩地证明:中国共产党始终是抗战的中流砥柱,而人民群众则是战胜一切艰难险阻的坚实力量源泉。回望那段历史,“前事不忘,后世之师”的箴言振聋发聩,在新时代背景下,传承抗战精神,凝聚民族力量,是实现中华民族伟大复兴的必由之路。

作者简介:姜田兵 泗阳县委党史办四级主任科员、业务科科长,江苏省党史部门党史学习教育宣讲辅导团成员、宿迁市金牌史志人、宿迁市姜田兵“理论名师”工作室领军人,从事党史地方志工作20余年,主编出版《泗阳抗战风云录》《中共泗阳地方史》《泗阳英烈传》《丰碑》《让历史告诉未来》《时代风采》等著作。