日月照临的大明王朝,是一个“小世界”。同一个日月所及的地方,是一个“大千世界”。1月22日,南京博物院精心策划的特展“观天下——大明的世界”正式启幕。展览汇聚中外30多家文博机构、超400件/套重磅文物,以“观天下”“天下观”为展览叙事主线,通过“日月初升”“航海传奇”“白银贸易”“无问西东”“美美与共”五个篇章,将明代中国放置于世界历史发展进程的视野中,诠释中外文明的“交响”。

14-17世纪,明代的中国人在中西文明的交流互集中不新消解、重构“中国”与“世界”的天下观与世界观。明初确立了以朝贡贸易为核心的东亚、东南亚区域合作秩序,郑和下西洋这一宏大的航海壮举,使得“中国式”世界秩序观念下的海外交流得以极大扩展。

记者注意到,南博的镇院之宝——明代永乐年间的青花寿山福海纹三足炉出现在特展中。器物外壁满绘汹涌波涛,并在下腹部加绘山峦叠嶂,寓寿山福海之意。这种纹饰常见于皇帝龙袍上,又称江崖海水纹或海水江崖纹,具有“江山永固”的含义。“明永乐、宣德、成化时期的瓷器上海水纹的大量出现和郑和下西洋的时代背景是有紧密联系的。我们把这件镇馆之宝放在这里也表达了这样一个主题。”策展人、南京博物院副研究馆员高杰介绍。

重叠的三层花瓣构成的金冠,宛如一朵盛开的莲花,冠顶处直立一柄如意形金釵,中间还镶嵌一颗红宝石,这件来自南京市江宁区博物馆的明代镶红宝石发冠体现了当时的时尚潮流。这些璀璨的宝石能够辗转万里来到明王朝统治中心,与郑和下西洋密不可分。“郑和下西洋客观上打通了域外海上商贸的通道,特别是彩色宝石的供应渠道,大量宝石随着海路进入中国。”高杰介绍。

在大航海时代,中西方开始互相“发现”对方。西方的传教士,跨越重洋,带回中国的思想精髓、璀璨文化、艺术珍品与珍稀物产,向西方世界展示了一个真实而又神秘的东方。

1585年,西班牙奥斯定会修道士胡安·冈萨雷斯·德·门多萨的制作《中华大帝国史》一经问世,立即在欧洲掀起了热潮,它满足了欧洲对中国这个遥远而神秘的国度的好奇。“这本书中写到很具体的细节,欧洲人通过这本书更加清晰地了解到中国。我们在这本书中节选了几个场景,一一用实物进行呈现。”高杰说。

书中写道,如果有人或有几个人造访某个体面人家,那习惯的做法是向客人线上一种他们成为茶的热水,装在瓷杯里。这里对应展示的是德化窑的白釉茶杯。从历史上讲,德化窑产品的外销始于宋元,极盛于明末清初,自泉州港远销至世界各国。十三世纪末,当马可·波罗游历中国到达福建泉州时,他看到了德化出产的大量瓷器,返航时,就特意将德化瓷当作礼物带回了欧洲。

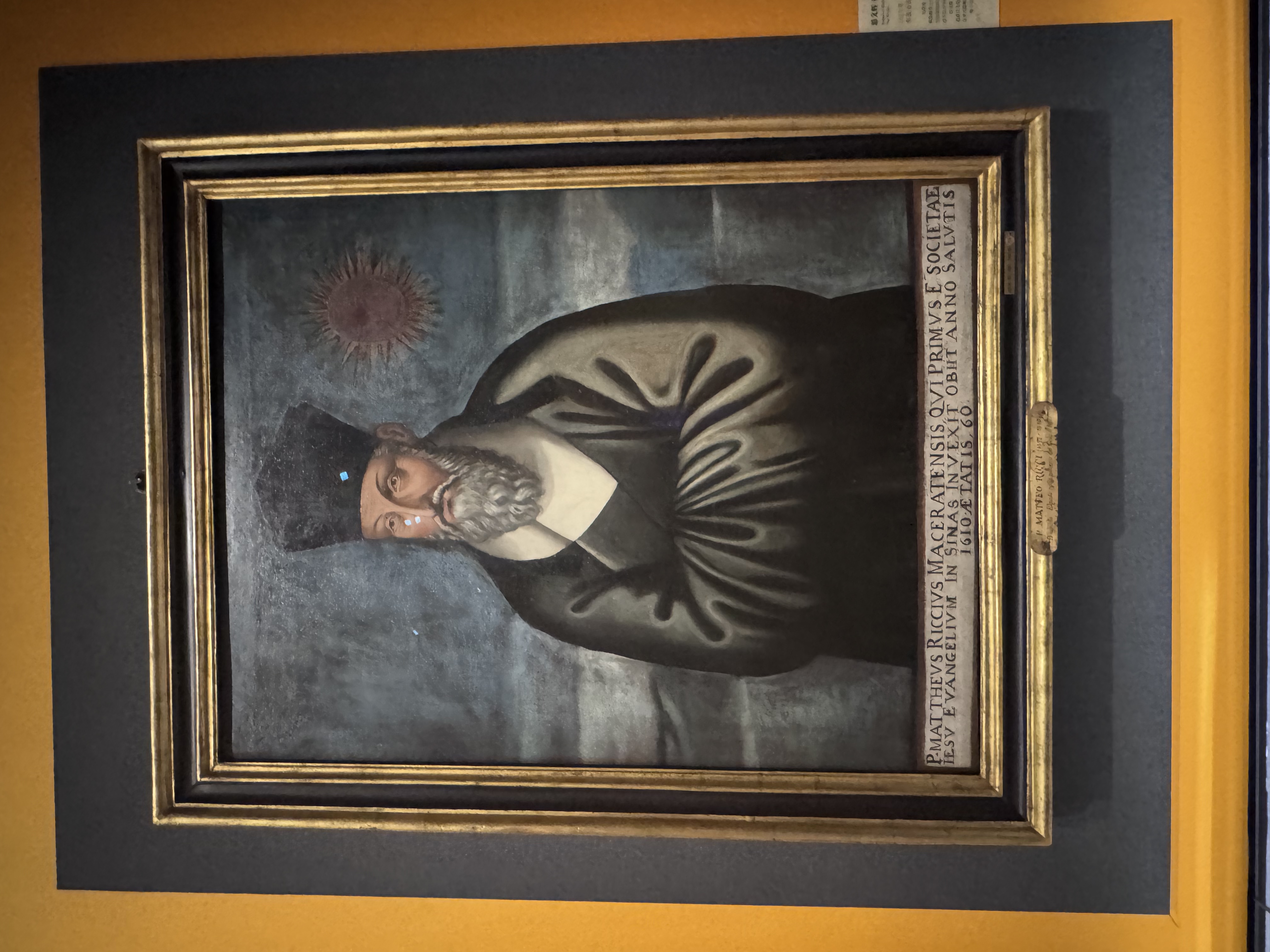

脸型瘦长,颧骨较宽,鼻梁挺直,双鬓胡须与头发完全连在一起,并遮盖住颈部,须发皆白,看上去俨然是一位饱经风霜的老人……展览中的一幅肖像画《利玛窦像》来自意大利罗马耶稣堂,世界上最为流传的利玛窦像就是这幅游文辉1610年所绘的油画,也被认为是中国人绘制的最早的传世编画,在1614年由法国传教士金尼阁返回罗马时带回。

16-17世纪,欧洲掀起了一场前所未有的“中国热”。中国向西方世界输送了文化典籍、哲学思想、园林艺术以及中国独特的丝巾、瓷器、茶叶的物产。

“西方文明中最直接体现中国的物产在西方进行传播的影响的就是他们的绘画作品。比如西方的宗教绘画中就常常有中国瓷器的身影。”高杰告诉记者。

绘画作品《基督为门徒洗脚》常因青花瓷而为关注中西交流生道们所乐道,由意大利画家,乔凡尼·阿戈斯蒂诺·达·洛迪于1500年创作,描绘耶稣为门徒洗脚的情景。

“这样题材的油画,过去将木桶和金属容器作为洗脚盆,而这个画作中以瓷盆作为洗脚盆,被画家置于画面的底部,格外显眼。”高杰说,“这是一件来自于中国德镇的瓷器,类似这样的大尺寸的盆,其品种可能是青花,也有可能是釉里红。我们可以看到在其内口沿为连续的纹,这样的纹饰曾经在景德镇有类似的标本出土。在外口沿,则是一圈枝花卉纹饰,在其下一层的主体纹饰,也是一圈缠枝花卉纹饰,这是典型的明代洪武时期的纹饰特征,而且是洪武御窑产品。展览中也配了一件外观类似的景德镇御窑博物院藏的明代洪武年间的青花缠枝牡丹纹碗。”把这样一件来自中国御窑的珍品献给耶稣,为圣徒洗脚,无疑给来自中国的瓷器增添了神圣、高贵的色彩。

据悉,展览将持续至7月20日。

江南时报记者 钱海盈