“野径云俱黑,江船火独明。晓看红湿处,花重锦官城。”杜甫笔下这充满生机的春夜喜雨,恰似现代吕剧《花样的日子》带给观众的审美体验——在乡村振兴的广袤田野上,总有一盏盏希望的灯火照亮前路,总有一簇簇绚丽的花朵装点生活。这出由东海县吕剧团精心创排的现代吕剧,犹如一场滋润心田的春雨,在传统戏曲的土壤中孕育出崭新的艺术生命,在新时代的舞台上绽放出夺目的光彩。

若将视线投向更深远的文化长河,"等闲识得东风面,万紫千红总是春"的意境在此剧中得到生动诠释。宋代朱熹笔下这充满生机的春日景象,恰与剧中鲜花盛开的乡村图景遥相呼应。而清代袁枚"白日不到处,青春恰自来;苔花如米小,也学牡丹开"的诗意,更是对剧中人物精神的最好注解——在最偏远的乡村,在最平凡的岗位上,新时代的奋斗者正以牡丹般的姿态绽放着生命的华彩。

一、根植沃土:传统吕剧的现代转型

《花样的日子》的艺术探索,首先体现在对吕剧传统的创造性转化上。该剧取材于东海县双店镇三铺村驻村书记郝大宝的真实事迹,通过大学生村官郝元宝带领村民发展鲜花产业的奋斗历程,展现了乡村振兴战略下的新农村图景。这种取材方式,既延续了吕剧擅长表现农村生活的传统,又赋予了题材崭新的时代内涵。

在艺术表现上,该剧成功实现了传统程式与现代审美的有机融合。吕剧特有的【四平】【二板】等板式与现代音乐元素巧妙结合,既保持了剧种特色,又富有时代气息。如剧中新增的"鲜花订单到咱村"合唱段落,将传统唱腔与欢快的劳动节奏完美融合,生动展现了电商时代农民的新生活。这种音乐处理,既是对吕剧"以唱为主"传统的坚守,又是对当代观众审美需求的回应。

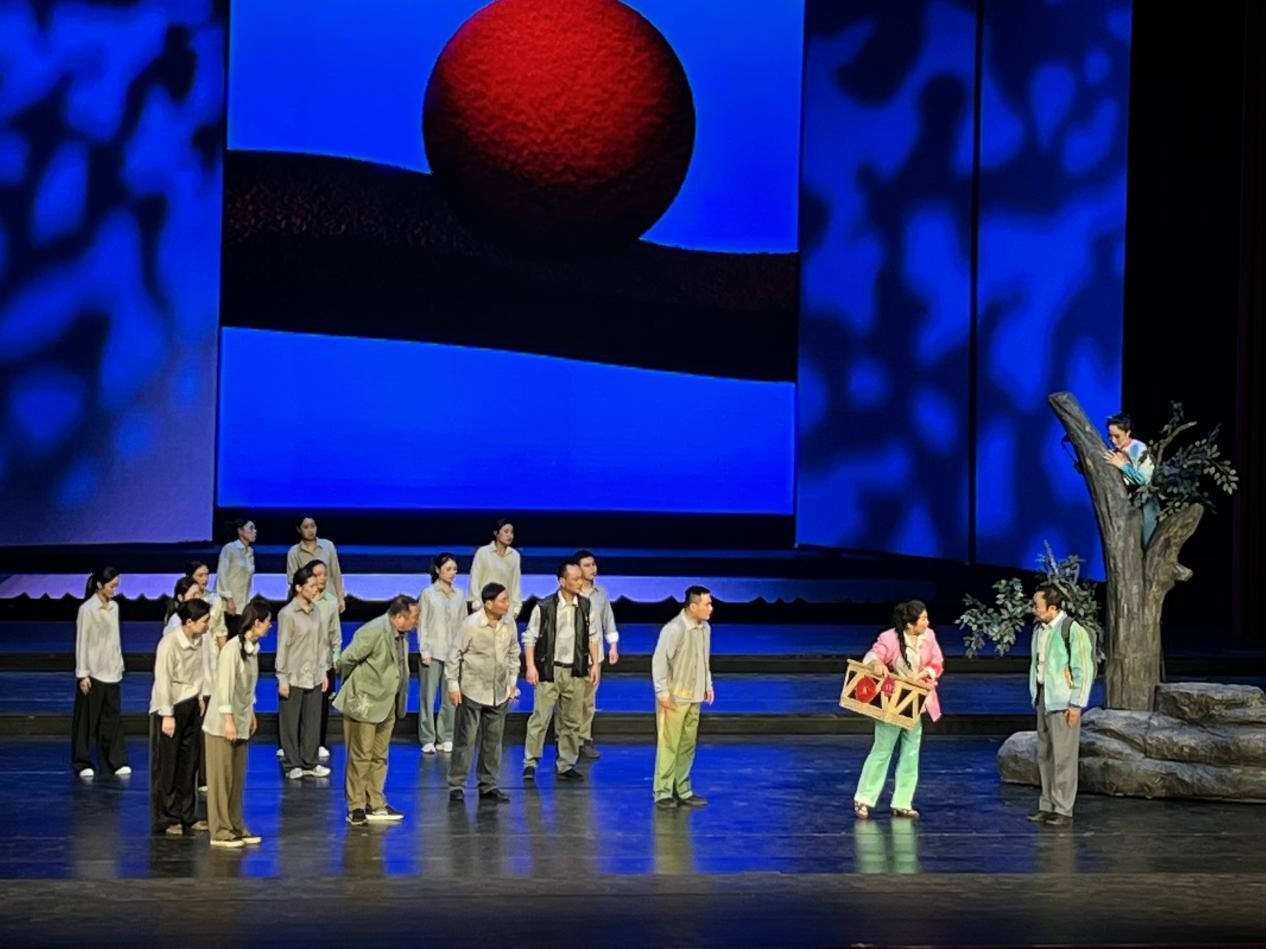

舞台美术设计同样体现了传统与现代的交融。写意性的花海意象贯穿全剧,从暴雨中的凋零到丰收时的绽放,通过光影变化巧妙呼应剧情发展。这种虚实相生的舞美处理,既传承了中国戏曲写意美学,又融入了现代舞台技术,为传统吕剧注入了新的视觉魅力。正如苏轼所言:"横看成岭侧成峰,远近高低各不同",该剧通过多角度的艺术呈现,让观众看到了传统艺术在新时代的无限可能。

二、人物塑造:新时代的乡村群像

《花样的日子》在人物塑造上取得了显著突破。主人公郝元宝作为"向阳花"式的核心人物,既有理想主义的光辉,又有实干家的坚韧。在他身上,我们看到了"千磨万击还坚劲,任尔东西南北风"的执着,这正是新时代基层干部的生动写照。

在专家建议指导下,剧本对人物形象进行了深度打磨。村主任形象从单纯的"使绊者"转变为因发展理念差异而产生碰撞的务实者。新增的"土地是农民的命根子"唱段,展现了他守护村民利益的初心;最终主动组织打包鲜花的转变,则完成了基层干部在实践中的成长。这种处理使人物更加立体丰满,正如陶渊明笔下"落地为兄弟,何必骨肉亲"的情怀,展现了乡村干部之间的复杂情感。

李奶奶形象的调整尤为精妙。原剧中欲自杀的沉重戏份被巧妙处理,代之以李狗娃学成归来发现奶奶重建光明的温情转折。当李奶奶对郝书记露出了赞许感激的笑容,观众感受到的是"躬耕垄亩解民忧,引路脱贫巧运筹"的深沉亲情。这种张弛有度的情感处理,展现了创作者对乡村伦理的深刻理解。

三、舞台创新:虚实相生的艺术表达

《花样的日子》在舞台呈现上大胆创新,成功突破了传统戏曲的时空限制。手机、网络等现代通讯工具的运用,使小小的双铺村与广阔世界产生关联,实现了"一花一世界,一叶一菩提"的艺术境界。

符号化手法的运用尤为精彩。恶犬狂吠、相机快门、直播提示等声音符号,暴风雨中的物化符号,都丰富了剧情表现。而郝元宝跪拜李奶奶的场景,升华为"江山与人民"的深刻隐喻,将全剧推向情感高潮。这种处理,正如王维"行到水穷处,坐看云起时"的意境,在戏剧冲突的顶点展现了开阔的人生境界。

剧中三个男性角色形成的戏剧张力同样值得称道。郝元宝、李狗娃与保全主任的互动,犹如"三足鼎立"般支撑起全剧的叙事框架。特别是保全主任从阻挠者到支持者的转变,展现了"海纳百川,有容乃大"的胸襟,赋予人物更多现实质感。

四、文化价值:戏曲振兴的东海实践

《花样的日子》的成功实践,为传统戏曲的现代转型提供了宝贵经验。该剧证明,只有扎根生活、尊重传统、面向未来,戏曲艺术才能在新时代焕发生机。正如陆游所言"纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行",东海县吕剧团正是通过深入生活、反复打磨,才创作出这样一部兼具思想性和艺术性的佳作。

历经精心打磨的《花样的日子》,以其对吕剧传统的坚守与创新,展现了县级院团的艺术追求。当舞台上鲜花次第绽放时,我们看到的不仅是一个村庄的美丽蜕变,更是传统艺术在新时代的华丽转身。这正应了那句古诗"春色满园关不住,一枝红杏出墙来"——扎根于传统文化沃土的艺术创新,终将绽放出耀眼的光芒。

在乡村振兴的时代背景下,《花样的日子》以其独特的艺术魅力,唱响了新时代的田园牧歌。它告诉我们,只要坚持创造性转化、创新性发展,传统戏曲完全可以在当代文化土壤中焕发新的生机,为人民群众奉献更多"花样的日子"。这或许就是该剧最珍贵的艺术启示——正如那首脍炙人口的诗句所描绘的:"采菊东篱下,悠然见南山",在传统与现代的交汇处,我们终将寻得艺术创作的桃花源。

黄忠凯(作者系东海县吕剧团、国家一级舞美设计)