谁都有过任性挥霍的青春。1949年,春日的一天,芝加哥大学,二十七岁的杨振宁看到一则字谜竞赛广告,报名费十七美元,大奖五万——搁在今天,相当于一千多万美金!他心念一动,随即找了五位校友,决心赌一把。估计参赛者多为家庭主妇,而他们一帮理科高才,理应能够轻松取胜。果不其然,初期的比赛一路顺风。然而,到了十月的决赛,撞上了英语歧义的“陷阱”,败了北。那时,杨振宁已进入普林斯顿高等研究院,做博士后研究,为了准备比赛,他在图书馆泡了几个昼夜,狂抄《韦氏大词典》中的有关词条。一天早晨,疲惫不堪地回到住处,随手拿起当天的《纽约时报》。新闻快讯:“汤川秀树获得本年度诺贝尔物理学奖!”这一消息如雷贯耳,他把抄满词条的一沓纸往地上一扔,对自己说:“人家在拿诺奖,而你却在忙些什么?”

普林斯顿的茶园。1949年12月,杨振宁初见杜致礼。他曾接触过几位候选女友,但这一次,面对昔日在西南联大附中教过的学生、小他八岁的杜小姐,竟然心颤神摇,慌乱之中,不小心碰翻茶杯,茶水洒湿了他搁在桌边的笔记本。杜致礼见状,连忙掏出手帕,帮他拭去里外的茶渍。杨振宁接过一看,茶水恰巧淋湿了他为研究规范方程而记下的关键参数,那久违的灵感,那朝思暮想的对称破缺,瞬间如电光掠过脑际。事后回想,这个方程,仿佛是他俩爱情的见证。

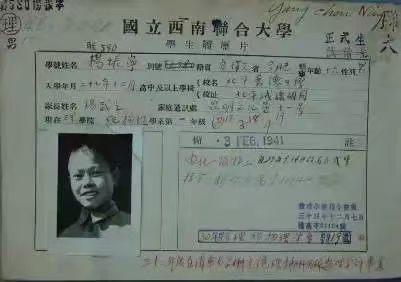

杨振宁的西南联大学籍卡

次年初秋,杨振宁与杜致礼步入婚姻殿堂。婚后,杜致礼当全职太太,三年如一日,全身心扑在操持家务,柴米油盐,相夫育子。看起来不起眼的小事,其实值得大书特书,这不是寻常的锅碗瓢盆交响曲,而是,而是映亮了“杨-米尔斯规范场论”的人间烟火。

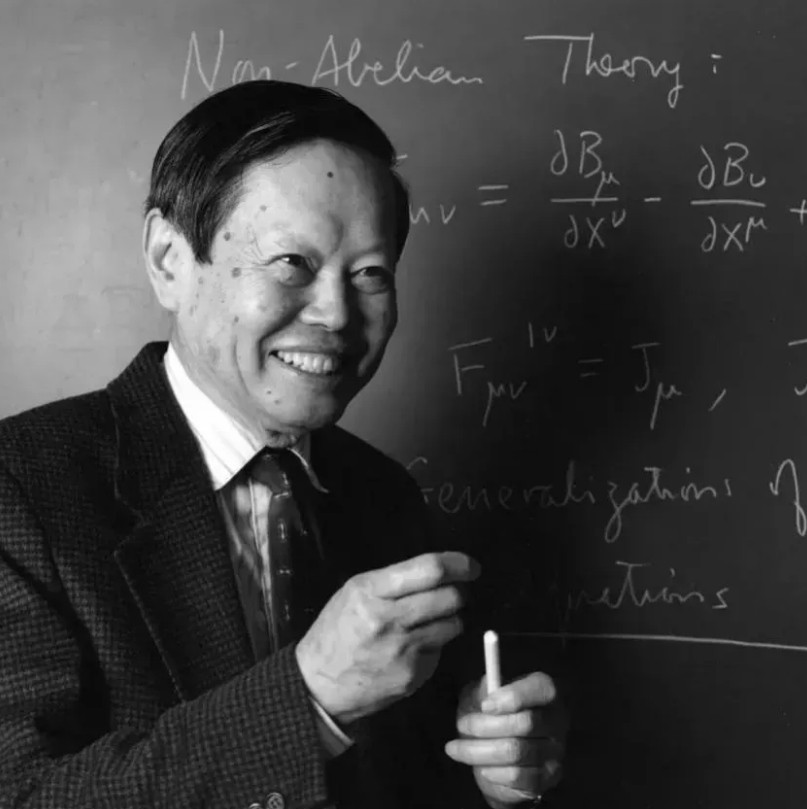

公历10月1日,既是中华人民共和国的诞辰,也是杨振宁个人的诞辰。他生于1922年10月1日。这事并不稀奇,哪年10月1日都会有婴儿降生。比如公元989年有范仲淹,1907年有束星北。稀奇在于,奠定他一代物理大师地位的“杨-米尔斯规范场论”,1954年发表在美国《物理评论》,刊期恰恰是10月1日。1956年,帮助他赢得诺贝尔奖的“宇称不守恒”理论,发表在上述同一期刊,出版时间仍然是10月1日。个人生辰、喜庆与国族新生在四维时空中奇妙纠缠,宁非天意?

难怪胡适为杨振宁题字,引用了荀子《天论》中的设问:“从天而颂之,孰与制天命而用之?”

难怪陈省身为杨振宁题诗,开门见山:“爱翁初启几何门,杨子始开大道深。”

科学,亦如文艺,各有风韵。爱因斯坦的风格如何?杨振宁回答:“深邃而广博。”

那么,狄拉克的风格呢?

他答道:“笛卡尔式的纯粹,秋水文章不染尘。”

费米的风格呢?

他引用莎士比亚的诗句:“力能加害而不屑;最显能为而不为;能动他人己如石,坚定冷静不为移。”

为什么特别提到这三位?

因为,杨振宁曾用一个简单的数学公式(D+E+F)/3,描述自己的传承,其中D代表狄拉克,E代表爱因斯坦,F代表费米。这意味着,他的风格三分之一来自狄拉克,三分之一来自爱因斯坦,三分之一来自费米。

简而言之,杨振宁的风格,兼具狄拉克的纯粹性、爱因斯坦的深邃性、费米的实践性——这恰是二十世纪理论物理最精妙的复调。

上述数学公式,还可作另一种解读:D代表天赋,E代表中国文化传统,F代表物理学方兴未艾的机遇。

首先讲天赋。“振宁似有异禀,吾欲字以伯瓌。”“伯”指长子,“瓌”通瑰,美玉。杨振宁的父亲、留美数学博士、清华大学教授杨武之,在长子读小学时,就已看得一清二楚。

其次是传统文化的影响。杨武之并未急于给孩子灌输数理化和英文,而是让他埋头攻读古代诗文。几十年后,杨振宁还清晰记得《滕王阁序》中的骈词俪句,以及一家小酒馆的对联:“劝君更尽一杯酒,与尔同销万古愁!”汉语言的对仗修辞,在他破解场论对称性难题时,竟然成了一把解锁的钥匙。

传统文化也体现在杨振宁的处世为人。1971年,他回国探亲,值父亲患病,入华山医院治疗。杨振宁每天陪母亲前去探望,母亲年老,走不动长路,就包了一辆三轮车,他无论如何也不坐,选择在后面步行推车——恰似他对待物理学的态度:既保持对传统的敬畏,又不懈追求新的自由度。

最后是机遇。杨振宁在西南联大,幸逢名师吴大猷与王竹溪,前者引导他研究对称原理,后者指点他涉猎统计力学。尔后赴美,又师从费米、泰勒、奥本海默等一代巨擘深造,并得到爱因斯坦的亲授。彼时,正是高能物理、场论以及统计物理蓬勃发展、如日中天之际,简直是遍地黄金,机会触手可及。

杨振宁崇尚美:语言之美、音乐之美、物理之美、数学之美、人性之美、自然结构之美、宇宙奥秘之美。据说,他在写作前必做三件事:将钢笔与稿纸摆成45度角;泡上一壶铁观音;播放巴赫的《平均律》。这一成不变的角度、茶香、音乐,构成了他召唤大美的规范场。

这位“谁道人生无再少,天赐耄耋第二春”的世纪老者,时常前往清华高等研究院。办公室墙上挂着莫言书写的条幅:“仰观宇宙之大,俯察粒子之微”。桌上玻璃板下压着三张照片:泛黄的西南联大校门、斯德哥尔摩的颁奖典礼、与挚友、“两弹元勋”邓稼先并肩而立的合影。三帧影像静静定格着世纪风云,恰如规范场论中精妙的对称性,将个人命运与家国情怀编织成绵密的时空网格。

作者简介:卞毓方,男,1944年生于江苏阜宁,后移居射阳,中共党员。先后毕业于北大东语系日文专业和中国社科院研究生院国际新闻专业,长期在经济日报、人民日报从事新闻工作;作家,学者,教授。1991年加入中国作家协会,1995年起专注于散文创作,其作品以大气磅礴、知识性与文学性融合为特点,被评论界称为“知性散文”,代表作有《文天祥千秋祭》《煌煌上庠》《长歌当啸》等。