大唐天宝年间的某个春日,嵩山少室山的晨雾还没散透,一道踉踉跄跄的身影就撞开了阳台宫的木门。守门老道刚要开口阻拦,却见来人抬手抛出个酒葫芦,葫芦口还挂着半片没啃完的胡饼,醉眼朦胧间喊了句:“老道!借你案头笔墨一用,某家要给这山景留个念想!”

来者正是李白。前几日他听闻嵩山阳台宫藏着吴道子画的《五岳真形图》,便揣着两壶新丰酒寻来,谁料昨夜跟老道对饮到三更,今晨推窗见云雾绕着山峦流转,像极了自己笔下 “黄河之水天上来” 的壮阔,酒意混着诗意翻涌,竟连早饭都顾不上吃,就吵着要写字。

老道早听闻李太白的诗名,却没见过他动笔,忙不迭地铺好白麻纸,研好徽墨。可李白却摇摇晃晃地把笔扔在一旁,伸手抓起案头的酒坛,对着纸就倒了半坛。老道惊得差点掀翻砚台:“太白先生!这纸是贡品,您这是要……”

话还没说完,李白已捡起狼毫,蘸着酒气未散的墨汁,手腕一扬就写了起来。那笔仿佛有了灵性,时而像他骑过的五花马,在纸上奔腾跳跃;时而像他见过的庐山瀑布,顺着山势倾泻而下。写到 “山高水长,物象千万” 时,他突然一拍桌子,酒壶里的酒溅在纸上,竟被他顺势添了一笔,那墨点瞬间化作山间云雾,反倒添了几分仙气。

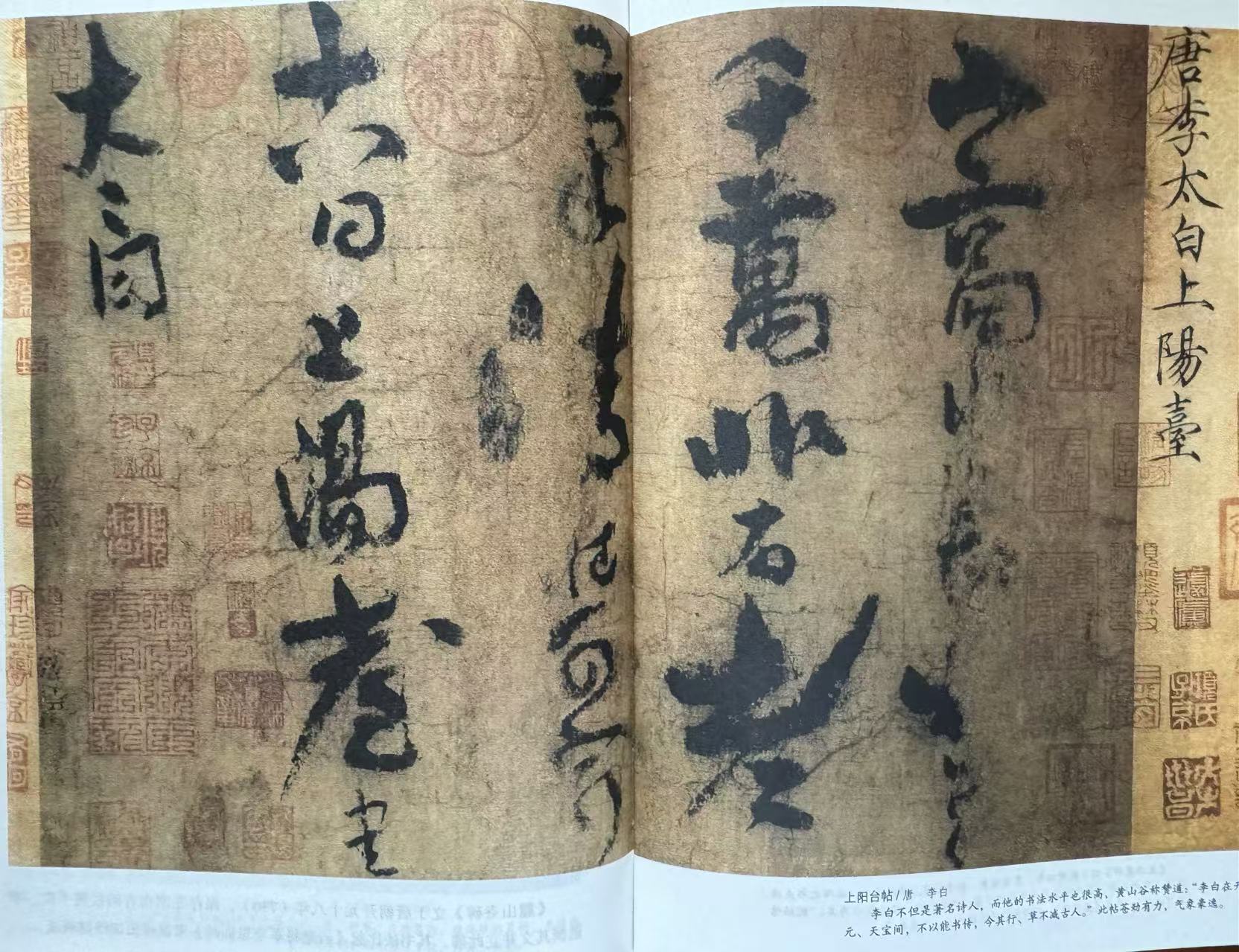

老道凑过去一看,只见纸上五行草书,每个字都透着股不拘一格的劲儿。“白” 字像个醉汉歪着身子,“台” 字的竖钩却直挺挺的,像极了李白不肯弯腰的脾气。最妙的是 “逸” 字,右边的 “兔” 字写得轻飘飘的,仿佛下一秒就要从纸上跳走,难怪后来乾隆皇帝见了,要题 “青莲逸翰” 四个字 —— 这字里的仙气,可不是谁都能写出来的。

李白写完,把笔一扔,拿起酒坛又灌了几口,指着字哈哈大笑:“老道你看,这字要是让怀素见了,保准要跟我抢酒喝!” 怀素是当时有名的草书大家,写字前总爱喝酒,李白这话可不是吹牛。他的书法跟他的诗一样,从不按常理出牌,别人写字讲究 “中锋用笔,藏锋收尾”,他偏要 “落笔天纵,略无含蓄”,就像他写诗敢把 “白发三千丈” 写进诗里,写字也敢把满腔豪情都泼在纸上。

后来这《上阳台帖》传到宋徽宗手里,这位爱书法的皇帝见了,当场就用瘦金书题了签。瘦金书笔笔锋利,跟李白的草书放在一起,倒像个斯文秀才遇上了江湖侠客,有趣得很。宋徽宗还在题跋里写:“太白之书,如长江大河,一泻千里。” 这话算是说到了点子上 —— 李白的字哪是在纸上写的,分明是把他走过的路、喝过的酒、见过的景,都揉进了笔墨里。

元代有个叫张晏的收藏家,得了这帖后,特意在秋天的夜里摆了桌酒,对着帖子喝酒赏字。他在题跋里写,看这帖时总觉得能听见李白的笑声,还能闻到酒气。其实哪里是酒气,是李白把自己的性情全写进了字里 —— 你看那 “笔势豪逸” 的笔画,不就是他 “天生我材必有用” 的傲气?那 “苍劲雄强” 的力道,不就是他 “安能摧眉折腰事权贵” 的骨气?

到了清代,乾隆皇帝把这帖当成宝贝,不仅盖了十几个印章,还在引首写了 “青莲逸翰”。有人说乾隆的字太规矩,跟李白的草书不搭,可细想想,要是李白知道自己的字被皇帝这么宝贝,说不定会笑着说:“这老小子倒是懂行,就是印章盖得太多,挡着某家的字了!”

如今再看《上阳台帖》,那 25 个草字依旧透着股鲜活劲儿。有人说李白的书法 “不减古人”,可依我看,他的字哪是 “不减”,分明是 “超越”—— 古人写字讲究 “法”,李白写字却讲究 “情”。他不是在 “写” 字,是在 “唱” 字,把诗里的豪情、酒里的狂放、心里的洒脱,都化作了笔墨间的旋律。

就像那天在阳台宫,他醉醺醺地写完字,对着山景喊:“此景只应天上有,某家今日写下来!” 其实哪是写景,是把自己活成了景 —— 诗是他的魂,字是他的骨,酒是他的血,三者混在一起,才成了独一无二的李白。难怪后人既要称他 “诗仙”,又要赞他 “书艺非凡”,毕竟这世间,能把诗写进字里,把字写成诗的,除了李太白,再无第二人。