李海珉,黎里古镇守望者

□ 王喜根

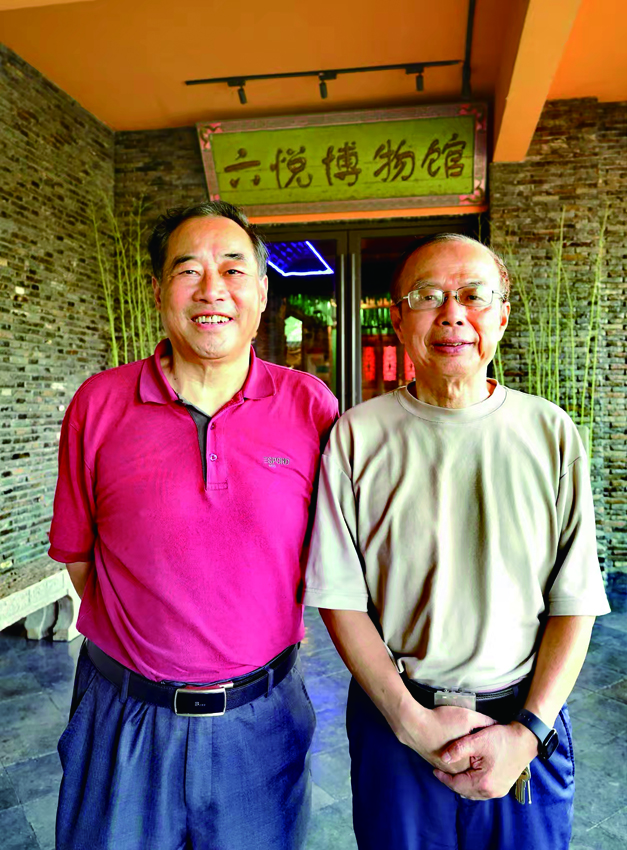

李海珉

与李海珉先生结识,缘于江南时报社社长、总编辑管云林。三年前,《江南时报》在“江南文脉”专版中,详细报道了李海珉和他的“江南古镇守望者联盟”的感人事迹。作为同道中人,我相逢恨晚,经管云林牵线,我与李海珉便成了挚友。

李海珉与王喜根

我跟随李海珉穿行在黎里古镇的石板路上,镇上老人用当地话热络地与李海珉打招呼,称他为“李老师”。李海珉自然担当得起这个称呼,1984年以前,李海珉是黎里第二中学的语文老师。长相斯文儒雅、年近八旬的李海珉,自称是“儒家门生”,虽退休多年仍痴心不改,义不容辞地担任着黎里古镇保护开发管理委员会顾问、黎里文化旅游发展有限公司顾问和柳亚子纪念馆顾问。他不愧为教师出身,聊起古镇的前世今生以及名人乡贤、暗弄堂、缆船石、河埠头,激情昂扬,语气里透露出自信和刚毅。

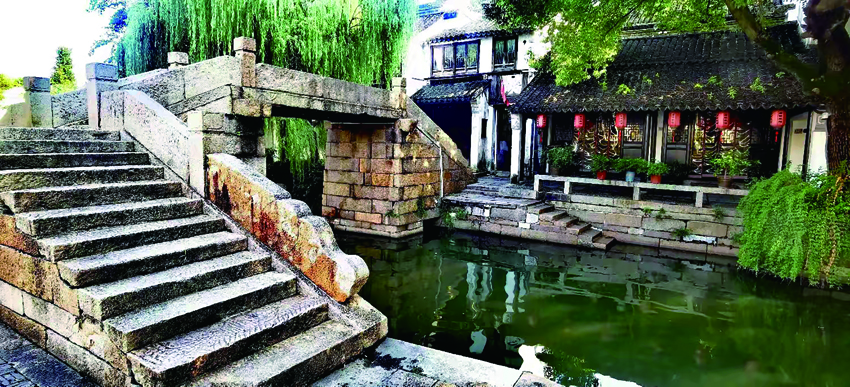

黎里古镇

当然,李海珉还有一个让人肃然起敬的头衔——“江南古镇守望者联盟盟主”。2007年,李海珉从黎里镇文保所所长任上退休,但他那颗躁动的心充满激情,“当好江南古镇守望者”成了李海珉的终身夙愿。从1995年开始,为了让黎里申报成为中国历史文化名镇,他花了三年时间,走访考察江南一带50多个古镇及古村落,收集了一千多万字的资料和三万多张图片。每到一镇,他至少拜会一位守望者,随着与古镇守望者的深入交谈,他精心编织江南古镇守望者网络,先是信件、电话和短信,接下来用QQ,最后有了微信。2018年正式建立江南古镇守望者微信群,目前已有50多位志愿者。江南古镇守望者联盟开宗明义:团结一切保护古镇传统文化的有识之士,抱团守望一座座千年古镇,为江南水乡古镇联合申遗添薪加柴。

当地人告诉我:“黎里古镇的一半都是李海珉抢救下来的。”这是因为李海珉用大半辈子的时间呼吁古镇抢救保护。古镇上许多人都忘不了这样一件事:1984年,同济大学教授阮仪三带领团队前往黎里古镇考察,提出抢救保护黎里古镇的设想。当时镇上分管领导却认为这几个上海人过来是要阻挡黎里前进的步伐,便叫食堂的工作人员不要给阮仪三团队提供饭菜。由于当时的伙食需要凭粮票购买,阮仪三教授连饭都吃不上,就这样被“赶”出了黎里。提起这段往事,镇上居民至今仍唏嘘不已。但这件事如同一粒种子,将古镇保护开发的理念植入李海珉脑海。李海珉开始关注黎里的历史,重新审视这片熟悉的小桥流水、古树老屋。

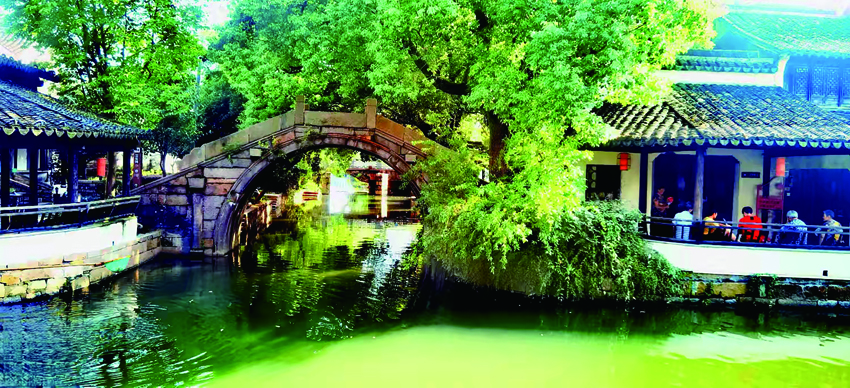

黎里古镇

20世纪80年代后期,黎里迎来了乡镇企业迅速发展的时期。为拓宽街道,黎里老镇区主干道沿河一侧的房屋、廊棚被拆,石子街、石板街改为水泥路,部分老宅的厅堂也被改造成了工厂,原有结构被严重破坏。1994年,李海珉被调入黎里镇柳亚子纪念馆、黎里镇文物保护所。1996年,黎里迎来了一次申报江苏省历史文化名镇的机会。不过,由于当时镇上领导忙于卫生镇的申报,古镇申报一直被搁置。当时,黎里镇文保单位已经增加到27个,但对于没有列入文保单位的建筑,李海珉只能眼睁睁看着它们被拆。李海珉认定:“我是一个文物工作者,申报中国历史文化名镇的担子落在了我的肩上。首先必须将黎里申报为江苏省历史文化名镇,否则黎里古镇的家当很有可能会被败完,到时怎么申报中国历史文化名镇?只要有百分之一的希望,就要作百分之百的努力,这是一种使命,我理应担当。”

2003年,李海珉为新一轮江苏省历史文化名镇申报工作做了充足的准备,可就当材料即将递送之时,由省政府审批480个项目全部取消,申报戛然而止。2005年,黎里镇申报工作再次启动,这次李海珉花了大力气,发誓一定要成功。然而,2006年5月,黎里镇与芦墟、莘塔、金家坝等镇合并成汾湖镇,“皮之不存,毛将焉附”?李海珉心急如焚。为了获得支持,他给时任建设部部长汪光焘和国家文物局局长单霁翔写信。2008年,他专程去吴江找到时任吴江市委书记徐明,陈述理由,最终,黎里古镇保护开发工作终于被提上了议事日程。2010年5月,黎里古镇保护开发管理委员会正式成立;2012年1月30日,总投资15亿元的黎里古镇综合开发仪式启动;2013年,汾湖镇重新改名为黎里镇;2014年,黎里镇成功申报中国历史文化名镇,古镇迎来新的发展机遇,相继被评为“中国十佳村镇慢游地”“江南水乡古镇”。

黎里古镇景色

李海珉在当地被公认为“黎里通”。黎里是爱国诗人、南社发起人柳亚子的故里。1984年,李海珉将历年来收集的黎里镇古建文物与历史名人,编写成乡土教材和《爱国诗人柳亚子》等小册子,努力向外界推介黎里古镇。来到柳亚子纪念馆后,李海珉一头埋入书堆中,潜心做文史研究,全身心地扑到古镇文化发掘之中,呕心沥血地研究和整理黎里的文化资源。至2021年,李海珉先后出版江南古镇和南社文化两类书籍20多部,共600余万字。

黎里古镇共有115条弄堂,始建于南宋,大多属于明清两代的遗存,是先民成功的生活实践。市河在黎里专名“黎川”,由这里的先民在南宋时利用自然河道疏通开挖,一条横贯东西,长约1980米,另一条南北走向长约500米,二者在西侧十字相交。有河就有河埠头、古桥和缆船石,三者缺一不可,黎里至今仍保留了256座河埠头、30来座古桥、254颗缆船石。

缆船石

缆船石俗称象鼻眼,它类似北方的拴马桩,为方便船民缆船专门设置,上面凿两个洞用来穿绳子。在李海珉的指引下,我不断地从两岸辨认出了一系列雕有各种图案的缆船石:芭蕉叶、万年青、梨花、如意、必定、琵琶、佛八宝、暗八仙、瓶生三戟、瓶生蜂猴……李海珉告诉我,缆船石在水乡古镇并不少见,由于风化和残损,其他江南古镇保留下来的缆船石数量有限,黎里古镇保存了254颗,花色品种有50来种,每颗缆船石都有说道,有象征、有暗喻,更有祈求。从2012年开始,李海珉与黎里旅游公司工作人员一道清点了市河两岸的缆船石,并一一拍照录入电脑,近年来又请老石匠复刻了100多颗。在这位古镇守望者眼中,这小小的缆船石蕴藏着解读黎里历史文化的密码。

缆船石

黎里古镇自南宋建镇以来,有一个十分特殊的风俗习惯,每年中秋节前后要“显宝”,俗称“中秋显宝”。中秋节前后三天,当地人把家里古董宝贝拿出来供亲朋好友、四乡百姓观赏。“显宝”发端于元代,明代渐成气候,清代特别是晚清达到鼎盛。民国时期,显宝之风依然兴旺,最后一次显宝是在1948年。“中秋显宝”固然充溢着富家大户炫耀身价的虚荣,不过历史地看待,这是一种优良风俗,它客观上起到了搜集文物、保护文物、推介文物、宣传文物、交流文物的作用,是黎里历史文化的组成部分。在李海珉的发掘和呼吁下,2014年起,黎里古镇恢复了“中秋显宝”这一传统民俗文化活动,受到省内外收藏爱好者的广泛关注,成为苏州市级非物质文化遗产项目。李海珉作为“中秋显宝”传承人,将这一主题活动融入守望黎里古镇,留住了乡愁也留住了故乡的根。