2025年5月29日,原本仅是人世间一个普普通通的日子。然而,先师路秉杰先生在这一天遽然离世,对于我及所有路门弟子而言,这一天永远令我们心痛,也从此定格了它的特别意义。先生1935年出生,与家父同年,自然又多了一份亲切。

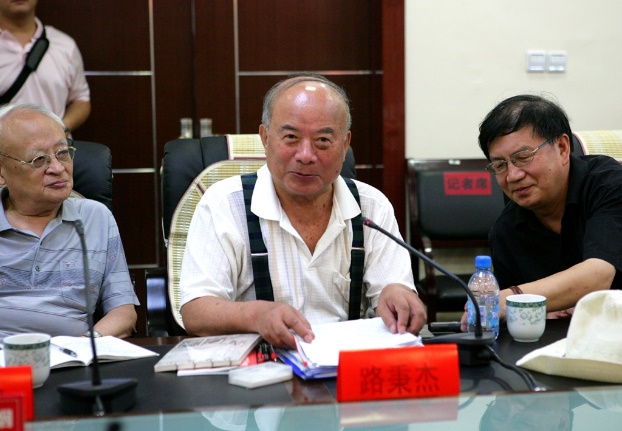

先生个性鲜明,往往仅一面之交,就令人印象深刻。皆因他身躯壮硕、红光满面,头如笆斗、脑壳锃亮,剑眉朗目、声若洪钟(图1)。先生鲁人也,豪爽仗义、坦荡大气,喜怒皆形于色。每聊之兴起时,则手舞足蹈、眉飞色舞;偶一动怒,辄剑眉倒竖,若金刚怒目、正气浩然。

目前,我思绪尚乱,暂且追忆在同济问学于先生的部分往事,以深切缅怀我敬爱的恩师。

图1路秉杰先生2018年11月9日留影(摄影:周学鹰)

“我们家是木匠世家”

我第一次与先生见面时在春暖花开之日,是在同济大学建筑与城市规划学院博士生面试的时候。

先生身着浅色背带裤、裤缝笔直,黑色皮背带、整齐利落,灰色礼帽下笑眯眯的大圆脸,脚踏一尘不染的黑色皮鞋,活脱脱一幅上海滩民国闻人的做派,又恰似邻近岛国的一位小老头。后来才知道,上世纪的1980~1982年间,先生曾负笈东瀛,从游于日本国著名建筑家村松贞次郎先生。村松先生长逝后,先生再游日本国,曾经去他的老师墓前,专为诵吟悼词,以寄哀思。归国后,在给我们讲授《日本园林史》一课时,先生曾一边放映当时的幻灯片,一边同时吟唱写给自己老师的悼词。昔时课堂上的师生们,皆感怀动容。

忆及当时博士生面试现场,是我首见先生真容,心中难免七上八下、忐忑不安。轮到我被面试提问时,其他老师们往往中规中矩,围绕专业问题而来。出乎意料,先生却没有从专业问题开始,而似漫不经心问起家父的职业。

我老老实实回答:“我父亲是泥水匠。据家父言,先祖本苏州香山帮之后,太平天国年间,自苏州阊门逃难至苏北泰县溱潼镇周家庄、陈家庄安顿,后改周陈庄(又名:洲城庄)。我家世代为瓦匠,强调木瓦两作,至我父亲已传六代……”

先生闻言喜上眉梢,右手拍桌大声言道:“我们家是木匠世家。这些年来,我一直要找一名像你这样的学生!”

他的大嗓门伴随着眉飞色舞的形象,使得我瞬间就被这突如其来的喜悦冲昏头脑,脑中云里雾里、一片空白,心中既惊喜莫名,又忐忑不安:我这样的中国矿业大学毕业的本科生,真有机会跳过硕士,进入名闻天下的先生门下攻博,入学同济大学建筑系?!

毕竟,同济大学研招办的老师们在我报名时,就曾经委婉地提醒过我:“周老师,按照同济大学博士生招生简章,您当然是可以报名并参加入学考试的。不过,新中国成立以来,我们同济大学建筑系,似乎还没有一名外校本科生,报考同济大学建筑系博士生成功过……”

幸运的是,我真的有幸进入先生门下读书。我深知自己的不足,对比个个名校出身、学业优秀的同学们,有着巨大的水平差距。因此,我只能一头扎进书本的海洋里,笨鸟先飞、分秒必争,期冀不辜负先生给我的学习机会,对得起同济大学的声誉。也因此,后来才知道,被我的一位女同学戏称为“艰苦奋斗”的典型。

随着学习深入,我了解到由于先生在我国古代塔建筑方面的杰出成就,早就享有“中国塔王”的美誉。先生对学术孜孜以求的态度及宏博的学术视野,给我留下了极其深刻的注脚。

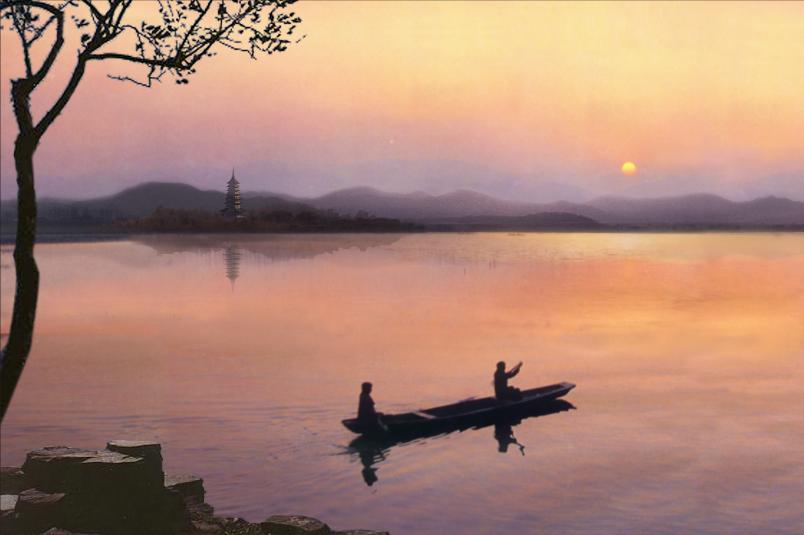

遗憾的是,他后来在参与杭州雷峰塔投标时,不知何故竟然落选了。其实,如果纯粹从学术角度出发,客观看待先生复原的雷峰塔方案,不仅在历史研究、考古资料探究、文字考据等诸方面更为严谨、深入,先生复原塔的造型亦具有五代时期发轫于我国南方的砖身木檐塔之风貌,不仅时代特色准确、生动,其浓郁的中国传统建筑地域特征也更为精彩(图2、图3)。

好在其后不久的常州天宁寺塔建设,或多或少弥补了先生的这一遗憾。或许,佛祖也了解人世间某些不应有的缺憾与疾苦,进而生发出慈悲吧。

图2雷峰塔设计方案人视图(设计:路秉杰)

图3雷峰塔设计方案远观图(设计:路秉杰)

“我的照相机,为什么要你拿?”

记得一次到先生同济新村府上拜访,顺便替他将一些书籍运到学校新补偿先生住房面积的新家。先生将其辟为工作室,并将藏书运入,兼具图书室,以利于学生们看书学习;同时也便于他随时指导我们学习,亦方便师生之间、同学之间的相互交流,增进师门情谊等。

记得当时先生找出了他从日本带回的相机,仔仔细细地挂在脖子上。我一看还挺沉,随口一句:“先生,要不我帮您背相机吧。”

先生看着我,微微一笑:“我的照相机,为什么要你拿?”

这句话实在出人预料,我脸一红,特别尴尬,亦不知如何作答。

先生看出了我的窘迫与手足无措,轻声说道:“学鹰,单反相机是贵重物品,比较娇贵,不能磕磕碰碰。别人的相机,最好不要替他拿,万一有什么问题,难以说清楚。我们自己的相机,也尽量不要麻烦别人拿,同样,万一有问题,也难以查清楚。因此,别人的相机等贵重物品,尽量不要替他拿,不要借用。”

据此,我才恍然大悟并深以为然,并作为准则,认真执行迄今。

顺便提一句,博士毕业后经先生推荐,我又进入东南大学博士后流动站。一次与罗哲文先生一起考察无锡祠堂群、运河边窑址时,罗先生也是相机不离身,不麻烦别人代劳。听刘叙杰先生言,这似乎也是中国营造学社留下的优良传统。

“把《营造法式注释》的线条图,全部画一遍”

记得刚入学不久,一天先生突然问我:“学鹰,梁思成先生的《营造法式注释》你读过没有啊?”

我心里一咯噔,不解其意:“先生,我以前读过。”

先生慢悠悠地说:“那好,你把《营造法式注释》里面的线条图,全部画一遍。”

这一突如其来的安排与要求,大大出乎我读博就是抓紧读书的预期。不过,谨遵师命,我还是去同济大学小卖部买来全套绘图工具,将梁思成先生《营造法式注释》里面的线条图,认认真真重画了一遍。这不仅使得我对《营造法式》的理解,进入了另一个层次;更使我深刻体会到,做学问只捧着书本读书是远远不够的;更要自己亲自动手,才能把书本上的知识真正理解并触类旁通,进而深入钻研下去。

直至今日,我同样要求我的学生们,必须坚持动手与动脑相结合。在先生点拨的基础上,我将此收获凝练为一句话,传承给我所带的学生们:实践第一、理论为基。

因此,2003年进入南京大学历史学院考古文物系以来,我要求所有我们中国建筑考古、中国古代建筑史方向的学生们,必须完成两个必不可少的田野实习:古建筑实习、田野考古实习。实践证明,这样的坚持是有效的,我们的学生们受到了用人单位的普遍欢迎与肯定。

迄今仔细想来,我们每有寸进,无一不受益于先生的教诲与默化。

“哈,哈,哈,我相信过目不忘。”

入学同济大学后的第一年,我们均需要在博一修完所有的必要学分,各种课程与讲座纷至沓来。其中,先生所开设的课程,主要有《中国建筑史》《日本建筑史》《日本园林史》《中国伊斯兰教建筑史》,兼及《印度建筑史》等。先生知识宽宏、融汇中西,古今中外、理文交融的大家气象,使我觉得自己在他面前恍若白痴,令我自惭形秽。

尤其是先生的博闻强记,远超我等肉眼凡胎,这是我在先生身边数年的最真切体会。举凡天文地理、古今中外、历史文化、科技艺术等各学科专业内容,先生几乎可张口就来,甚或大段大段背诵原文,更令我震惊不已。

好在每次听课及课后要送先生回家,顺便一路讨教,逐渐与先生熟悉起来;更因先生和颜悦色、平易近人,也使得我渐渐放下与先生见面、相处及听课时的敬畏与不安。

由于我是理工科建筑学专业出身,入学同济大学建筑系之前,根本就没有读过二十五史中的任何一史。进入建筑历史与理论专业学习后,先生要求理文兼容、触类旁通,不论历史文化、科学技术、人文艺术等,皆需要尽可能涉猎。

一次讲课,他谈及前一年博士招生题目说:“我放上去一张碑刻拓片,让考生们释读文字并翻译。有一位女生当场吐槽说,题目出得不好,看不清楚。”先生闻言,哈哈一笑:“我就是要你看不太清楚,以检验你的古文字功底啊。”

由于我自身知识面过窄,建筑学以外的各门专业知识缺项太多,只能全力以赴,努力拓展自己。

一天,先生说:“学鹰,你做汉代建筑史研究,必须至少熟读三史:《史记》《汉书》《后汉书》,以及相关的考古、文物等方面的专业期刊。”

因此,我买来浙江古籍出版社的百衲本《二十五史》;又恰逢同济大学合并了几所高校后,图书馆以极低的价格出售《考古》《文物》《考古与文物》等多余的重复期刊,可谓天赐良机。据此,我安排自己每天必须拿出一定的时间,认认真真地研读历史典籍。

博二后,由于学分已够,没有再选课,与先生见面的机会不多。偶尔见面,先生总会问起我的毕业论文进展。聊天中,我或提及典籍中的某个人名;令我惊讶的是,先生张口就来,告诉我这是什么朝代的人,他(她)的主要事迹是什么等。

我好奇地请教他:“先生,您是怎么记得住这些历史上的人物及其事迹的呢?”

先生晃动着硕大的脑袋:“哈,哈,哈,我相信过目不忘。”

我震惊之余,忍不住孩子气地问他:“那您与师爷陈先生的记忆力,比较而言,究竟谁更好一些呢?”

先生略一思索,笑着说:“还是陈先生的记忆力好一些。”

先生是我国著名园林学家陈从周先生招收的第一位研究生,而成为陈门的大弟子,也就是掌门弟子。我在同济时,听先生言,陈先生早年曾当着梁思成先生的面,将《清式营造则例》背诵如流。陈从周先生超群的记忆力、渊博的学识,给许多与他交往的著名专家、学者留下了深刻印象。梁思成先生曾对叶恭绰先生说:“我很佩服陈从周。有许多文章,我写的人都不记得了,但他却能一字不漏背下来。”一直以来,陈先生也颇以此自诩。

先生对自己的老师尊崇有加,以自己能够成为陈从周先生的第一个研究生而幸运。或许,上面的回答,也有先生对自己老师的敬重吧。

“那你就读书去吧”

我在同济大学是1998年3月初入学,2000年12月25日博士毕业论文答辩。之所以能够在短短三年不到的时间内,堪堪完成学业,实际上都是先生的功劳,与他敏锐的学术眼光、精准的选题、及时的点拨及宽容与激励等息息相关。

记得刚入学的那一段时间里,先生也曾安排我做一些绘图或古建筑设计方面的项目。譬如,为先生要出版的《天安门》一书绘制部分CAD图;去涟水妙通塔考古工地现场考察,为此后的复原设计做准备;与上海玉佛寺智度法师一起,数次去黄山太平兴国寺遗址,为复原太平兴国寺做前期工作等。这些实践课题,对一名中国建筑历史与理论专业的博士生而言,无疑是必须熟悉与掌握的。

不过,由于我此前曾经在相关乙级建筑设计研究院担任过近2年的副总建筑师,主持或亲自设计过数十项各级各类建筑设计项目,包括部分仿古建筑等;又在扬州大学土木系、中国矿业大学建筑系等承担过中国建筑史、中国古建筑与园林构造等方面的课程。因此,自认还具备一定的理论与实践经验,就一心一意地想着抓紧一切时间多读书,以迅速夯实与拓展自己。

鉴于此,我就专门找机会面见先生,开门见山地对先生说:“先生,我来同济大学是想有更多时间读书,以提高理论素养与拓展自己的知识面。”

先生满面笑容地看着我:“学鹰,你具体想说什么呢?”

我鼓起勇气,说道:“先生,在校时间紧,我理论方面非常薄弱,我可不可以多花时间在理论研究上,就不参加项目了?”

令我没想到的是,先生不恼不怒,痛痛快快地回答我:“好!那你就读书去吧。”

显然,这是先生就我已有一定实践经验基础上的因材施教,进一步放手、激励我抓紧时间夯实理论。

从那以后,先生在同济大学建筑与城市规划学院里面的工作室(应继承自先生的老师陈从周先生而来),就成为了我当时读书的好地方。实话说,平时基本上也就我一人在此看书,没有干扰、逍遥自在。

先生每次来工作室时,见我在看书,往往会开玩笑地说:“学鹰,怎么还不去挣钱啊?”

我也是默然一笑:“先生,我还是看看书吧。”

每次在工作室见面,先生与我师徒俩的开场白,基本上都是这样的两句对话。每每此时,先生无论多忙,总要抽出一点时间坐下来,在了解我的论文进展后,答疑解惑,迅速理顺我的写作思路、指出我下一步应当努力的方向等。先生的尽心点拨,使得我的论文写作事半功倍、突飞猛进。

这样的讨论场景,一直持续到这一间宝贵的工作室被建筑与城市规划学院统一调整、收走后为止。

“写博士学位论文一定要有第一手材料”

博士学位论文如何选题,一直是我最牵挂的事情。原因无他,在于我入学时已年近30岁,又有家庭牵挂;尤其是女儿早产,需要时时寻医问药,早点治疗等。故而我希望能够早点毕业,利于承担上有老、下有小的赡养责任。

曾经有一段时间,先生承担着一项伊斯兰教建筑研究课题,并招收了也门留学生库曼姆,让我与他多交往、学习《古兰经》等伊斯兰教知识;并一度有派遣我去美国,研究相关课题的想法。不过,由于家庭原因,我对先生汇报自己难以成行。他没有进一步说什么,仅是回答我:“学鹰,不要紧,你自己决定。”

记得入学没有多久,一次课后送先生回家的路上,先生问我:“学鹰,你毕业论文准备写什么内容?”

我还没有想好,也没有来得及回答时,先生就已经自言自语起来:“学鹰,写博士毕业论文一定要有第一手材料。徐州地区汉代王陵墓葬很多、很重要。你如果能够想办法,以此为切入点,探究我国汉代墓葬建筑,甚或汉代建筑历史方面的问题,这是很值得做的选题。”

我连连点头:“先生,我想一想办法看看,再回复您。”

此时,我在中国矿业大学建筑系任教,为同济大学的在职博士生。巧合的是,我看中并留下来的中国矿业大学建筑系91级的学生乔迅翔告诉我,他与徐州市文化局的领导们很熟悉,相关领导及工作人员也答应提供全部考古资料,以利于徐州汉墓的研究与推广等。种种机缘巧合,就使得我的博士论文选题具有了坚实的基础。

写作初期,我雄心勃勃,幻想我的毕业论文内容可以由徐州汉墓出发,最终囊括整个汉代建筑史。

幸赖先生及时指出:“学鹰,你想的题目太大、内容太多,就是汉代墓葬建筑史都大了。你收缩吧。”

由此,我最终完成的毕业论文题目是《中国汉代楚(彭城)国墓葬建筑及相关问题研究》,顺利完成学业。

有一次,先生考问我:“学鹰,你研究我国汉代建筑。你知道《山海经·海内北经》《汉书·地理志》等出现“倭”,《后汉书·东夷列传》确称此时的日本为邪马台国,日本曾经出土“汉倭奴国王”金印;连云港赣榆更有“徐福村”,或可联系秦始皇的长生不老等。因此,你也会涉及一点日本文化。你怎么看待汉代文化与日本文化的关系啊?”

我回答说:“虽然隋唐时期,中日交往增多。实际上,日本文化的基础,在于我国汉代。”

先生笑着说:“学鹰,看来你的汉代建筑史研究,没有白读。”

“其他部分我就不看了,你自己写吧!”

我的博士学位论文共10章,40万字左右。其中,有一章内容是讨论“认读汉画像砖石的方法论”。

先生要看我的毕业论文初稿。我看他实在太忙,且听师弟们说,有一天早上先生突然晕倒,经抢救才刚缓过劲来。为防止先生过于劳累,我就把关于解读汉画像砖石的这一章单独拿出来,请先生指导。

大约1周左右的时间,先生打电话给我说他已经看好了,让我上门取一下。我赶紧跑过去。只是,不知道先生满意不满意,一路上也确实心里没有底。

结果,一进门,先生眉开眼笑:“学鹰,我看过了。你提出的解读汉画像砖石的方法论,很有道理。这是我看过的稿子,你拿回去吧。”

我伸手接过论文打印稿,看到上面满是红笔批注,更有先生在每一幅我列举的汉画像砖石图片上下,标注的认读顺序。先生的严谨、细致,我至今历历在目。还在感动、震撼之中,我耳边又传来先生的话语:“学鹰,这一章写得不错,按照这样写下去。你的毕业论文其他部分我就不看了,你自己写吧!我相信你一定会写出一篇好论文。”

先生的信任与放手,使得我更加不敢造次,必须全力以赴以谢师恩。我的博士学位论文完整打印后,我把第一本论文恭恭敬敬的双手捧给先生,以回馈先生的厚爱。好在论文评阅老师及答辩委员们的评价尚可,我总算松了一口气,自觉没有太让先生失望。直至2019年底,我才将博士学位论文完整出版。

“尽早建立科学的古建筑技术保护体系”

同济毕业后,与先生见面多在各地学术会场。

2008年7月10日,建筑文化考察组编著之《义县奉国寺》一书的首发式暨学术研讨会在义县举行,先生应邀出席。

那一次,与会者计有单霁翔、金磊、杨永生(已故)、周治良(已故)、曹讯(已故)、王贵祥、殷力欣、青木信夫、徐苏斌、丁垚等众多业内成绩卓著、不同年龄段的专家学者。时隔一十七年,包括先生在内,竟有四位那时已属长者的建筑学界名流往生,令人感慨万分。

图4-1 2008年7月11日-先生参加《义县奉国寺》首发式(单霁翔、金磊、张宇、杨永生(已故)、周治良(已故)、曹讯(已故)、王贵祥、殷力欣、青木信夫、徐苏斌、丁垚、王飞、周学鹰等)

图4-2 2008年7月11日《义县奉国寺》学术研讨会1

图4-3 2008年7月11日《义县奉国寺》学术研讨会2

记得那时恰是“五一二汶川大地震”事发不久,故在学术研讨环节,大家期待先生谈谈中国古代建筑的抗震防灾问题。先生从梁柱、木材、瓦片、受力、榫卯、梁架结构、斜撑、建筑形状等10个方面,深入浅出地阐述中国古建筑防灾减震的特性,呼吁尽早建立科学的古建筑技术保护体系,对古建筑的艺术结构、材料及其环境进行长期监测等。先生对古代建筑的关注要点,体现其长远学术目标在于中国古典建筑技艺与文化内涵等,对当代乃至未来的重要启示。

那次交流会后,先生单独与殷力欣先生及我谈话,指出从陈明达先生的《应县木塔》起,至《义县奉国寺》出版面世,确实已形成了一个很好的研究系列,希望我们以后与金磊先生主持的团队多加强合作,使得这个系列能够持续下去。

回想起来,这些年来我们的一系列成果也得益于先生的高瞻远瞩。现在,以金磊先生为首的建筑文化考察组不仅着眼于古代建筑,有关中国近现代建筑特别是20世纪建筑遗产等也渐渐形成了系列链条,以告慰先生等学界先贤。

结语:大音希声、高山仰止

有幸添列先生门下,是我人生中最关键的几步之一,甚或可谓目前为止我此生最重要的一步。

先生是大智慧、大学者!他是真正的大音希声,往往三言两语的旁征博引、借古喻今,就能把深奥的学术问题与人生哲理,用通俗易懂的言语陈述的明明白白。其信息量之丰富、逻辑之清晰、古今中外融合之贴切,令人久久回味、拍案叫绝。

先生的学术思想与人生境界,令人高山仰止。客观而言,他的学术思想,目前的中国建筑学界还远没有得到完整、全面性的认识。未来随着时间的推移,相信先生的学术思想与人格魅力,必定臻于至善。

尤其是,先生奇思妙想的思想火花如火山肆意喷发,亦如天然喷泉绵绵不绝。实际上,当时在同济大学问学在先生身边的时候,我就对同窗崔勇学兄提起过,也是我同济毕业后一直以来的痴痴奢望:就是等我将来退休后,一定要再来同济,再次游学在先生左右,记录他的哲思与妙想,多么幸福、何其快哉!然而,5月29日先生突然驾鹤西游,于我而言,终究再也没有这样奢侈的机会了!

先生,您是不是觉得您这个学生太愚笨,不配也不愿意给我这样的机会?

先生,今生今世,我也只能吟诵在您的墓前,再也听不到您的音声了!

先生,您走好!