1937年8月13日—11月12日的淞沪会战,粉碎了日寇“三个月灭亡中国”的阴谋。会战期间,日寇多次沿长江由东向西进犯。1937年11月中旬,日军第十六师团和重藤支队在位于苏南沿江地区的常熟白茆口一带登陆,常熟、苏州、无锡、江阴、沙洲等地相继沦陷。日寇在沙洲疯狂烧杀淫掠,制造了恬庄“千人坑”、塘桥牛尾巴湾、锦丰章家客栈等一桩桩骇人听闻的惨案。日寇的滔天罪行,激起了沙洲人民的满腔仇恨和不屈抗争,熊熊的抗日战火在沙洲大地迅速蔓延开来。

新四军东进敌后

1938年5、6月间,根据毛泽东的指示,陈毅、粟裕率领新四军一、二支队挺进苏南,开辟以茅山为中心的抗日根据地,壮大武装力量,开展艰苦卓绝的敌后抗日游击战争。

在抗战进入敌我双方战略相持阶段后,日寇对国民党采取了以政治诱降为主、军事进攻为辅的策略。针对国民党营垒出现的严重动摇和分裂,1939年2、3月间,周恩来代表党中央到皖南新四军军部传达党的六届六中全会精神,要求新四军军部贯彻中央向敌后发展的指示,确定新四军“向北发展,向东作战,巩固现在阵地”的战略方针。4月,陈毅从皖南新四军军部返回茅山,传达周恩来的指示精神,积极进行东进准备。他把东进任务交给了在茅山地区活动的新四军老六团。5月1日,新四军老六团团长叶飞、副团长吴焜率领700多人东进。为冲破国民党顽军的阻碍,沿途使用“江南抗日义勇军”(简称“江抗”)番号,把苏南敌后抗日游击战争由茅山地区扩展到锡澄公路以东、沪宁铁路两侧的平原水网地区。

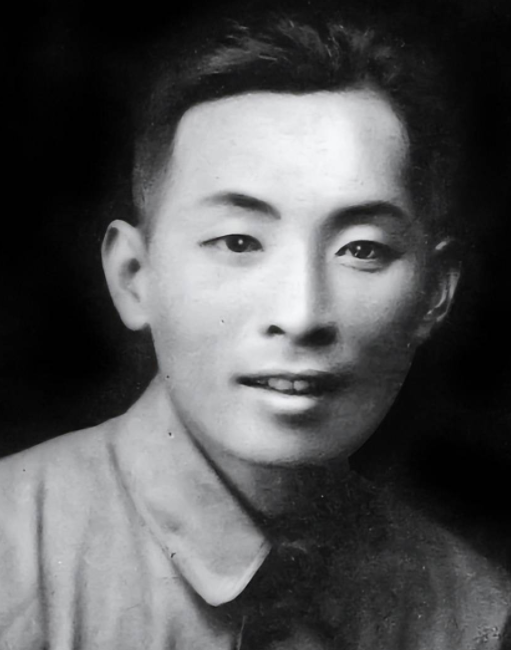

(叶飞)

叶飞、吴焜所部在武进戴溪桥与梅光迪、何克希率领的“江南抗日义勇军第三路军”会合后,组建了“江南抗日义勇军总指挥部”,由梅光迪任总指挥,叶飞、何克希、吴焜任副总指挥,乔信明任参谋长,刘飞、吕平分任政治部正、副主任。并成立东路工委,叶飞任书记,林枫、何克希任副书记,张英、吕平等为委员。新组建的江南抗日义勇军在黄土塘遭遇战、夜袭京沪铁路浒墅关车站、袭击日军虹桥机场等一系列战斗中,重创日军,取得了丰硕的战果。与此同时,部队迅速扩充,由1000多人发展到5000多人。江南抗日义勇军在开展敌后游击战的同时,帮助苏南东路各地建立健全了党组织,为创建苏南东路抗日游击区奠定了坚实基础。

(夏光)

“江抗”东进抗日,威震淞沪地区。惊恐万分的日伪军调集重兵,对“江抗”实施疯狂的“大扫荡”。同时,心怀忌恨的国民党顽固派,也蓄意制造各种针对“江抗”的军事摩擦,妄图削弱共产党领导的抗日武装力量。1939年10月,江南抗日义勇军主力被迫西撤扬中整训。整训完成后,江南抗日义勇军开辟了澄锡虞边区,打通了苏常太边区与镇丹武边区的联系。11月6日,因伤病留在常熟一带的夏光(京剧《沙家浜》中郭建光的原型),率领10多名新四军伤员,在当地党组织和群众的支持下,克服困难,重建“江抗”,至11月中下旬扩建为“江抗”特务连。

1940年4月中下旬,中共中央东南局和新四军军部为恢复苏南东路抗日游击区,派遣谭震林(化名林俊)率领部分新四军干部赴常熟重组抗日武装。4月23日,谭震林在常熟徐市北港庙主持召开军政会议,将原江南抗日义勇军东路司令部改组为江南抗日救国军东路指挥部(简称“江抗东路”)。“江抗东路”由谭震林任司令员兼政委、政治部主任,何克希任副司令员,张开荆任参谋长,吴仲超任政治部副主任。以原“江抗”特务连为骨干,整合当地抗日武装力量,编组三个支队,分别由夏光、戴克林、陈挺任支队长。“江抗东路”移动驻扎在锡北寨门诸巷、张缪舍东向巷及江阴河塘蒲市里、长泾小庄圩一带,与日伪周旋,展开游击战。

建立沙洲党组织

分属江阴、常熟两县的沙洲,濒临长江,境内有长江港口多处,是南来北往的必经地,也是上海连通宁苏锡常等地的中转站。开辟沙洲敌后抗日根据地,对苏南东路根据地的巩固具有特别重要的意义。

(蔡悲鸿)

为加强沙洲地区的敌后抗日工作,1940年12月,“江抗东路”合并后塍、沙洲办事处,建立沙洲县办事处,并成立直属苏南东路特委领导的中共沙洲县工作委员会,抽调澄锡虞边区政府财经委员会负责人蔡悲鸿(1913-1952年,又名蔡辉、蔡志伦)担任工委书记兼沙洲县办事处主任,派遣民运工作经验丰富的惠永昌(化名杨明德)任工委副书记兼办事处副主任。沙洲县工委、沙洲县办事处无固定驻地,在后塍镇清节堂设有交通站,负责上下联络。

其时,烽火连天的沙洲大地活跃着10多支游击武装。这些政治倾向和动机各不相同的武装力量,被打着开展敌后斗争旗号的国民党忠义救国军逐一收编。针对这一现状,沙洲县工委、办事处积极开展挽救、争取工作。

驻守沙洲锦丰、十二圩港等地、有70多人枪、杨行方任团长的伪商团,是沙洲东部地区实力最强的一支武装力量。为争取到这支武装力量,1940年9月,“江抗东路”派杨行方同父异母的弟弟、见习参谋杨知方返乡,对杨部开展策反工作。因实际控制伪商团的王参谋长是个铁杆汉奸,严密监视、防范杨知方的举动,导致策反工作收效甚微。谭震林得知这一情况,当即命令夏光率“江抗东路”三支队进驻锦丰镇,对杨部造成军事威慑。夏光以谭震林的名义向伪商团发出通牒,限定了起义的最后时间。慑于谭震林的威名和新四军的武力,王参谋长及其亲信被迫放弃对抗。10月1日,杨行方在锦丰镇杨家仓房率部反正。伪商团被改编为阴沙人民抗日自卫常备队(后改为沙洲常备队),由杨知方任队长。杨行方改任江阴民众抗日自卫队副司令兼沙洲办事处主任。随后,“江抗东路”加派张臣栋、陈勖等5、6名连排干部,对反正部队进行教育改造。

(谭震林在《江南》半月刊的文章)

成功收编伪商团,迅速打开了沙洲敌后军事斗争新局面。谭震林在《江南》半月刊撰文赞扬杨部接受改编,“是东路伪军中最光荣最模范的行动”。

李善生部主要在沙洲桥头、猛将堂一带活动,其部属余静嘉、张国珍倾向共产党,积极主张抗日。1940年4—5月间,“江抗东路”二团进驻桥头,与余、张二人里应外合,对李善生进行争取教育。最终,李善生同意接受改编。随后,二团二营特派员陈刚带领数名党员战士,在李善生部建立了党支部,对改编部队开展有针对性、有成效的教育改造工作。

沙洲县抗日民主政府正式成立

1941年1月皖南事变后,中共中央下令在盐城重建新四军军部,扩编新四军第一至第七师。为争取主动,确保党领导的武装力量能独立自主地开展敌后抗日斗争,苏南区党委坚持“一手抓武装斗争,一手抓政权建设”,撤销苏南东路根据地各个县办事处,公开建立抗日民主政权。

在新四军第六师师长兼政委谭震林的谋划和指导下,经过原办事处负责人、民运骨干、抗日团体的周密部署和前期筹备,1941年2月2日,由共产党领导、具有统一战线性质的沙洲县抗日民主政府在沙洲沿江集镇店岸(今属张家港市锦丰镇)曹家仓房宣告成立,隶属苏南第二行政区行政督察专员公署。首任县长蔡悲鸿代表抗日民主政府向各界代表致辞。沙洲县抗日民主政府辖区为今张家港市北部沙上地区,东至常熟东界港,西至江阴鹅鼻嘴,南以横套河为界,北临长江。东西最长40公里,南北最宽19公里,总面积551平方公里,总人口约30万。控制大、小集镇40多个,其中,集镇规模最大的周庄、后塍两镇,各有3000多人口。

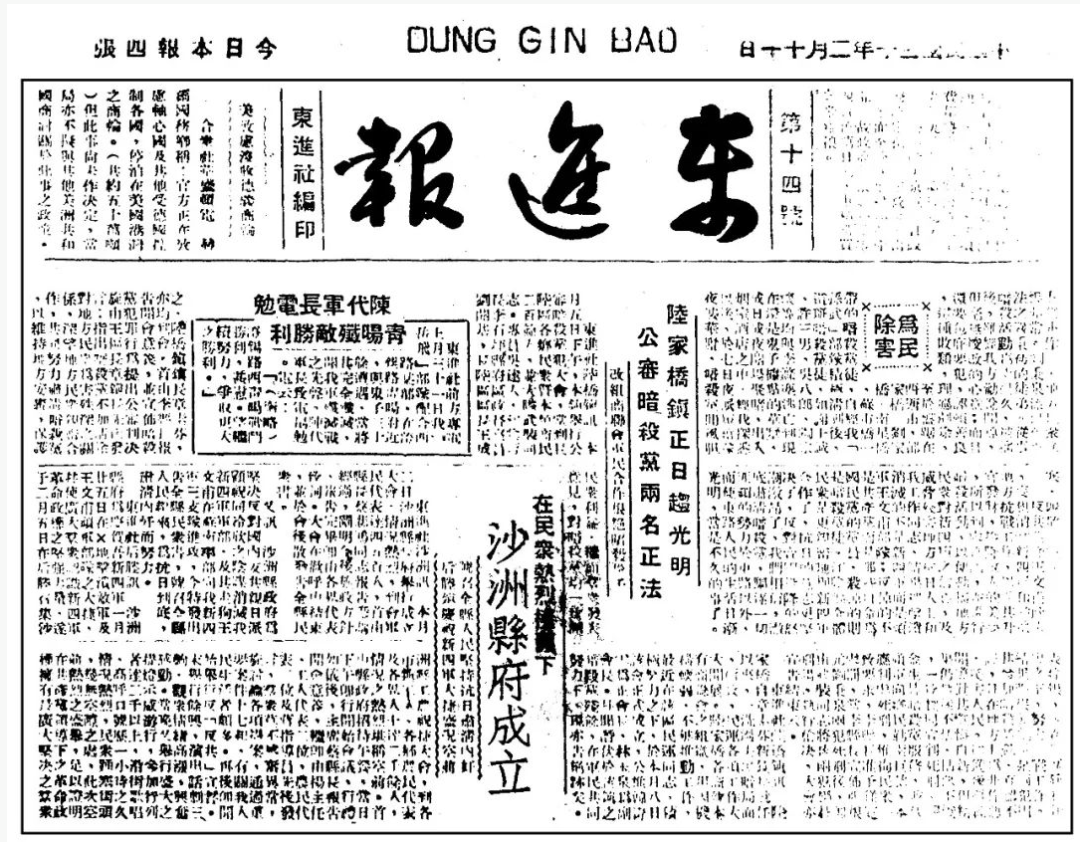

(《东进报》刊登沙洲县抗日民主政府成立的报道)

3月,中共沙洲县委员会成立,惠永昌(化名杨明德)任县委书记。沙洲县抗日民主政府成立后,积极组织发动群众,团结社会各阶层人士,建立了“职抗会”“青抗会”“妇抗会”“农抗会”“学生会”等群团组织,深入开展“二五减租”(地主减收25%租米)运动,迅速开创了沙洲敌后抗战新局面。

至1941年6月,全县7个区(后塍区、沿江区、海沙区、周庄区、东郊区、干西区和在山区)均建立了区政府。43个乡均建立了乡、村政权。为广泛争取团结各阶层进步人士一致抗日,根据地建立共产党员、非党左派进步分子和中间派各占三分之一的“三三制”政权。至此,沙洲抗日游击根据地初步形成,进入了军民团结、一致抗日的鼎盛时期。

政绩显赫的沙洲党政组织

沙洲县抗日民主政府成立后,动员百余名热血青年参加了新四军。在沙洲地区开展了一系列反“扫荡”、反“蚕食”、反抢粮、反抓夫及破坏交通、阻断通讯、袭扰日伪、惩治汉奸、争取伪军等对敌斗争。

日伪为遏制苏南东路敌后根据地的迅猛发展势头,削弱抗日力量,在加强军事清剿的同时,对根据地实行严密的经济封锁。其时,沙洲沿江的张家港、洋滩港、护漕港、太字圩港等港口均设有不定点的码头,中转由上海运往苏南各地的货物。1940年10月,苏南东路财经委员会委派张国珍担任沙洲江防管理局局长,在沿江港口、交通要道设卡收税,筹集抗日经费。一个多月后,张国珍不幸遇害。随后,蔡悲鸿兼任江防局局长。为突破日伪的经济封锁,蔡悲鸿依靠码头工人,借助工商资本,开办轮船公司,并管控了十二圩港、护漕港、太字圩港、张家港等港口。在上海地下党和爱国人士的帮助下,买通关系,冲破封锁,将采购的粮食、布匹、棉花、军毯、火油、药品、医疗器械、印刷机、美式手摇电台、书籍报刊等军需物资,转运新四军六师十八旅、东路党政机关及盐城新四军军部。

在开展对敌斗争、反对经济封锁的同时,沙洲县抗日民主政府还发动群众兴修水利,发展教育、文化事业。沙洲境内的河流因久未疏浚,致使通江河道泥沙淤积,泄水不畅,农田排灌困难。1941年春,抗日民主政府组织全县数万名民工兴修水利。历时半月余,全县以北老套为轴心,南及南横套,北到金鸡港,西至长山港,东抵一干河,全长100多公里、人称“三十六条半”的港套河道全部完成疏浚。当年,沙洲平原庄稼长势茂盛,夏秋作物喜获丰收。农民群众高兴地说:“我们盼望了多少年的事情,共产党新四军一来就办好了。”

1941年2月下旬,因日军入侵而停办的学校,诸如周庄成化中学、合兴大南中学、乐余静山中学、后塍崇真中学等4所中学,以及40多所小学,在县政府的关心指导下,全都复课。为保障学校运营,县政府专门设立文教科,负责全县中小学的教育辅导和经费安排等工作。3月1日,东路地区唯一发行抗日革命书籍的书店“江南书店”,于后塍镇正式开业。书店开业不久,即派员工到各主要集镇流动设摊,供应革命书籍,宣传抗日主张。

腥风血雨的反“清乡”斗争

(1941年5月,汪伪政府“清乡”委员会成立,“清乡”司令部等指挥机构设在苏州。)

为肃清苏南地区的抗日武装力量,1941年6月18日,日伪签订《关于苏州地区“清乡”工作之协定》,投入第13军10个大队共3500多名日军、10454名伪军和伪警察,自7月1日起对苏常太地区实施“清乡”行动。

日伪此番“清乡”作战行动,改变了以往的“扫荡”套路。以日军打头阵,以日伪军混编部队打二阵,以伪军、特务、警察打三阵,变“突击式侵袭”为“铁滚式驻剿”;变“拉网式搜剿”为“篦梳式清剿”,步步为营,层层紧逼。一时间,苏常太地区抗日力量损失惨重,仅县委书记、县长和区委书记、区长就牺牲了10余人。在日伪“清乡”行动中,地理位置特殊、群众基础较好的沙洲首当其冲,损失尤为惨重。日伪非但出动的兵力多达4000多人,而且在沙洲境内设置了430个大小据点,在沿江地区筑起了40多公里长的竹篱笆封锁线,单单筑竹篱笆的竹子就用掉了290万根。

日伪在对沙洲地区展开“军事清乡”的同时,实施“政治清乡”“思想清乡”“经济清乡”。在镇(乡)村建立保甲制度,清查户口,搜捕、杀戮抗日干部和群众。烧毁民房,抢掠粮食、牲畜及财物。并召开“清乡”大会,进行反共宣传,疯狂叫嚣“一人抗日、全家杀光,一家不报、十家杀光”,实行空前的恐怖政策,以动摇分化群众。在这一轮反“清乡”斗争中,包括警卫一团政委、老红军曹德辉、警卫一团参谋长陈新一、县民训班指导员缪型在内的70多位军地干部,在日寇的屠刀和枪口下,英勇就义,壮烈牺牲。

8月14日,新四军军部电令新四军六师:“应以分区转移应付‘清乡’为指导原则,在原地只留秘密工作同志,打埋伏,保持联系,或完全不留,俟‘清乡’过后,再转原地工作。”接到军部电令,谭震林下令新四军六师一部撤往澄西,六师十六旅、十八旅、警卫一团大部、驻沙洲海沙区二圩埭的十八旅修械所、驻沙洲海沙区新海坝的十八旅后方医院及所有身份公开的地方干部,撤往苏北,接受整训。在此危难之际,沙洲县抗日民主政府上至县长,下至普通工作人员,不顾自身安危,义不容辞地担负起掩护、帮助部队北撤的任务。护漕港、十二圩港等地的干部群众,尽心为北撤指战员安排食宿,准备渡船,将他们分批输送到苏北。

完成掩护北撤任务后,县政府选派少数身份尚未暴露的地方干部,协助警卫一团武工队,留守沙洲,以小规模游击战的方式袭扰日伪,反抗“清乡”,粉碎了敌人“苏南已无新四军”的谎言。1941年8月下旬,随警卫一团主力撤往苏北的县长蔡悲鸿,改任新四军六师苏中办事处主任。鉴于严峻的斗争形势,沙洲县抗日民主政府主动撤销。

留守沙洲、转入地下的沙洲党组织和武工队,在群众的掩护和帮助下,顽强生存了下来。沙洲常家埭村民朱友生在党组织、武工队需要帮助时,不顾生死,挺身而出。他做通母亲和三个兄弟的思想工作,带领全家老少,在屋内秘密开挖出一个可容纳十余人藏身的地洞,为武工队战士躲避搜捕提供掩护。在朱友生的影响下,其三弟积极投身革命,以秘密交通员的身份,为武工队探敌情、送情报。在此期间,朱家地洞俨然成了沙洲地区反“清乡”斗争的前沿指挥所。沙洲地下党组织称赞朱家是最可靠的“红色堡垒户”。

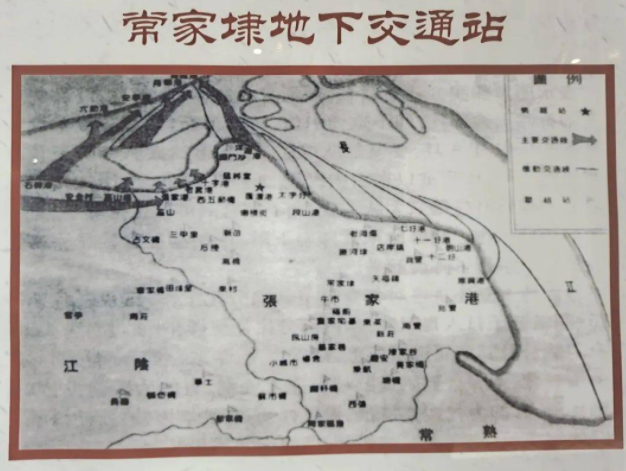

1941年11月,为了恢复沙洲基层党组织,东路特委派遣焦康寿等人潜入沙洲境内。焦康寿等人以修钟表、货郎担为掩护,秘密开展对敌斗争。经过一年半的努力,重建了地下交通线,基本恢复了沿江、后塍、海沙、干西、东郊、杨章等地的基层党组织。

1942年5月7日凌晨,具有丰富地下斗争经验的警卫一团政治处主任包厚昌,执行上级命令,率领警卫一团70余人、地方干部40多人,在七圩港登陆,重返沙洲,开展第二轮艰苦卓绝的反“清乡”斗争。

1944年春,沙洲警卫大队队长余静德带领10余名战士深入沙洲敌后,开展武装穿插行动,对日伪的“强化治安”和“深度清乡”计划予以有力打击。1944年11月,沙洲县委与县抗日民主政府恢复重建,隶属苏中第六行政区专员公署。陈伊(化名沙金)任县委书记、县长,兼武工大队政委,焦康寿任县委副书记。1945年8月抗战胜利后,沙洲县委、县抗日民主政府迅速行动,巩固扩大抗战胜利成果。

1945年11月,陈伊奉令执行国共两党《双十协定》,率军地干部再度渡江北撤。陈伊北撤后回主力部队工作,沙洲县抗日民主政府随即撤销。

一片英雄的土地

沙洲县抗日民主政府的成立,开辟了苏南地区区域面积最大、人口最多、存续时间最长的敌后抗日根据地。在冲破日伪军事、经济封锁,开展对敌斗争,壮大抗日力量,支援新四军作战及改善民生等方面发挥了重要作用。1941年2月至3月,《东进报》先后报道了沙洲军民浴血奋战、可歌可泣的抗战事迹。

“诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌。”在那烽火连天、硝烟弥漫的抗战岁月,面对日寇的野蛮侵略、残酷镇压、疯狂“扫荡”和血腥“清乡”,无数沙洲儿女在共产党的坚强领导下,同仇敌忾,赴汤蹈火,前仆后继,不屈抗争,用鲜血和生命谱写了一曲曲荡气回肠的英雄赞歌,镌刻下一个个永不磨灭的红色印记。

岁月不居,时光流转,这份在血与火中熔铸的英雄气概,历经岁月洗礼愈发灼灼生辉,融化为一股负重奋进、自加压力的精神力量,激励着140万港城人民在实现中华民族伟大复兴的新征程中,只争朝夕,一往无前,写就重彩华章。

“原野宽广,河道纵横,英勇的游击战士,穿插在敌人据点中间。我们高举起抗日的旗帜,我们抱定谋大众解放的决心。在这富裕的江南平原,涂上我们的鲜血……”一曲创作于1940年、反映沙洲军民坚定抗战信念的《沙洲游击队之歌》,在岁月深处回荡。

(作者简介:丁学东,笔名丁东,男,1967年出生,华东师范大学中文系毕业,长期从事教学、教研及行政管理工作。曾任张家港市政府副市长,现任张家港市人大副主任。)