秋风,斜阳,刑场。一个风华正茂的年轻人,被反绑着推向铡刀旁,沉重的脚链声响彻云霄。

一步是带血的惊雷,一步是绽放的火焰。

那年深秋的六塘河畔,随着银杏树抖落满地的黄叶,王家宅院里响起了一声清脆嘹亮的婴啼。私塾先生王荫棠为刚出生的次子取名“锦秀”,暗含“锦绣文章”的期许。谁曾想,十八年后,这个本应执笔的手,却紧握带血的枪杆。

(王锦秀)

1938年,当时还在江苏省立东海中学的他,经地下党员周春如、冯国铸介绍,加入苏北抗日巡回宣传队,在苏北平原的村陌间奔走呼号抗日宣言。

一年后的腊月,寒风裹着《国际歌》的旋律穿透灌云县城,他在“腊九社”的密室里庄严宣誓,成为了共产主义青年团的一员,却在风华正茂的年龄,被斩三刀而含恨九泉。

他就是王锦秀。

“笔杆子也能当枪使!”在六塘河畔的土墙上,王锦秀创作出首幅壁画:一杆巨笔刺穿膏药旗,墨汁化作滔天怒浪。彼时谁也不知道,这支笔将在未来丈量出怎样惊人的数字。

1940年返乡办学,他主动捐出20亩祖田地契,正是用这支笔在捐赠文书上签的字。乡亲们看见墨迹中掺着血丝,那是他咬破手指立的誓:“王庄学校粒米不取,束脩全免!”

冬学班的煤油灯下,王大娘颤抖的手握住毛笔,在纸上划出平生第一个“人”字。王大娘激动地抹着泪说:“活了大半辈子,终于会写‘中国人’三字了。”王锦秀轻点笔帽:“笔头硬,中国人的脊梁更要硬。”

(3D技术复原的王锦秀烈士的毛笔全貌)

没想到一语成谶。七年以后,历史将他的这句箴言,永远地载入了史册。

1941年,在日军、伪军、顽固势力相互勾结,组织多次针对根据地的扫荡下,王锦秀放下教鞭,扛起枪杆,加入了六塘区抗日主力模范队,并被任命为抗日模范队的文书,从此,走上了武装抗日保家卫国的战场。

在党员王友富的介绍下,王锦秀于1942年加入中国共产党,任江苏淮阴夹滩乡财政助理员。水草丰茂的夹滩乡横跨六塘河两岸,历来是淮、涟、沭三县的交通咽喉。组织上从战略考虑,在夹滩设立了六塘转运站,指派王锦秀负责该站工作。

王锦秀积极筹粮筹款,为我军抗日前线做好后勤工作,并妥善安排我党往来人员,为连接淮、涟、沭,打通苏、豫、鲁,做出了重要贡献。

芦花,寒潮,孤雁。低头是不屈的革命火种,昂首是铮铮的中国脊梁。

那年的六塘河畔的芦苇荡里,王锦秀伏在潮湿的泥土上,借着月光记录:“十月七日,截获伪军粮车三辆,分与李庄十八户断炊人家。”

随着1947年主力部队北撤山东,王锦秀主动要求留任。9月16日晚,他在转运站召开徐溜区北片乡干部会,地方土匪得到消息后,立马向驻扎在五里乡的国民党军报告。随即,一个排的敌人包围了转运站。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。1947年9月17日晚的牢房里,鲜血顺着镣铐滴在稻草上。王锦秀用受过刑的手指夹着毛笔,在囚衣内衬写下最后的报告:

“转运站密道位于李庄古槐下,存北海币两千圆、急救包十二件。”写完突然笔锋一转,给妻子留下了一封绝笔信:“我清白来去,唯留铁笔帽的毛笔一支,若孩儿长大,告诉他此物可镇纸,更可镇心。”

刽子手闯进来抢夺毛笔,他猛然将笔管塞进口中。铁笔帽滚落脚边时,沾血的牙齿正咬开笔管内的蜡丸,原来里面藏着27名党员名单。

二

褪色战旗,裹着他血肉模糊的身体;锈甲边缘,宛若开出的野蔷薇,正吮吸着铁锈的腥甜。

1947年10月3日的刑场上,刽子手特意搬来了祖传的虎头铡。铁铡悬着青铜般的叹息,在秋阳下泛着冷冷的寒光,刀口残留的陈年血垢,结成紫黑色的痂。王锦秀被推向铡刀时,忽然扭头望向六塘河的方向,那里有他埋着毛笔的银杏树。

就在三天前的牢狱中,敌人将他珍藏的毛笔摔在地上,铁质笔帽滚落稻草铺。这支笔,曾为冬学班抄写过《百家姓》,为转运站计算过粮草,在整党合影背面题写过“同心赴山海”。

此刻,他蜷身护住笔杆,任敌人的皮靴碾碎指骨也不松手。暗夜里,他用牙齿咬开笔管,吞下裹着情报的蜡丸。最后的时刻,他朝着家的方向低语:“毛笔留给后人,笔魂跟我走……”

血旗招展,挽歌飞扬。三记铡刀是史册的褶皱,青年用生命捍卫党的秘密。

斜阳在谷场上淬出一片琥珀色,最后的秋风正为落叶撰写悼词。王锦秀踉跄着走向刑台,伴随刽子手的吼叫,第一刀铡在脚踝,骨头碎裂声惊飞槐树上的寒鸦,血雾中响起王锦秀的冷笑:“铡不断六塘河的水!”

踉跄是崩塌的城垣,直立是重铸的界碑。

第二刀落在膝盖,围观百姓看见他身躯晃了晃,却如古银杏般重新挺直。刽子手举着带血的告示怒吼:“只要说出共产党在哪,马上放人!”回应他的是漫天飞舞的银杏叶。

刑场上的梧桐树飘落最后一片黄叶时,刽子手听见了此生最震撼的呐喊。喊声在铡刀的刃尖上,仿佛长成能刺穿黑夜的光棱柱。

如果说失去双腿是折戟的江河,那么,扬颈则是悬天的利剑。就在第三刀斩落的瞬间,王锦秀突然昂首,目光灼灼,他拼尽余生全力,喊出一句穿云裂石的“中国共产党万岁!”

头颅坠地时,王锦秀怀揣的合影被热血浸透,却护住了照片背面27个签名。他倒下的姿势,是未完成的象形字,淮阴大地用伤口接住了这枚滚烫的头颅。

战士变成烈士,仅在生死刹那间。那一刻,王锦秀仿佛看见王庄学校的孩子在晨读,看见转运站的马车穿过葱绿的芦苇荡,看见27个战友在泛黄的相片里微笑……

最后的诀别来得比预想的安静。没有棺椁的躯体,需要三尺清白。一匹白色土布,在煤油灯下苏醒,经纬线里织进淮河的月光,白发母亲用颤抖的指尖,哭泣着抚过白床单粗粝的纹路。

这张床单,生时垫背,伤时止血,死时裹尸。也有人说,睡在上面时是战士,睡在下面时是烈士。

王锦秀英勇就义时,年仅27岁。

敌人在尸体上搜遍全身,只找到半块杂面馍和捆得整整齐齐的账本。账册末页有行褪色小楷:“自1942年3月至1947年9月,经手钱粮折合北海币27万元整,无分毫差错。”

后来人们在他家灶台洞里发现3袋钱币,封条上正是那支毛笔的字迹:“特殊党费。1945年2月立。”

染血的布片在晨露中舒展,覆上年轻的面庞,犹如母亲温暖的手掌。泥土落到尸身的瞬间,经纬线突然有了记忆:1920年9月的那夜,同块布料包裹的婴儿啼哭声,正与此刻掩埋坑上的号角声,共振成同一频率。

据刑场边的老郎中后来回忆:“那血不是往下渗,是往天上飘的呦!”似乎每道刀痕,都是渡河的舟,载着27岁的月光,驶向永恒的黎明。

当年劫法场的乡亲们也说,铡刀下的血泊里,曾绽放过三朵白菊花。如今科学解释是石灰遇血的化学反应,但淮阴六塘河两岸,至今流传着更诗意的版本:

第一刀斩落时,他脚底生出教育救国的根脉;第二刀劈下时,他膝头长出连接淮涟沭的枝干;第三刀挥过时,他头颅化作照亮苏豫鲁的星斗。

铡刀的力学分析显示,斩断成年男子股骨需要980牛顿的力。但1947年10月3日的那把铡刀,在第三次铡切时意外崩裂。根据金属疲劳检测报告,该刀承受的压强,远超普通人体骨骼的反作用力。

王锦秀的骨头,是世间最硬的金刚石。

而今硝烟散尽的土地上,那位沉睡在布帛下的英灵,早已化作白茅随风起伏,仿佛是千万匹土布在天地间猎猎招展,裹着永不冷却的忠魂,与日月同辉,与山河同寿。

三

那天,春日的阳光斜斜照进苏北小院,王锦秀的儿子王战,用颤抖的双手接过一张泛黄的照片。照片边缘已卷起岁月的毛边,但照片中的青年军装笔挺,剑眉如锋,目光灼灼,仿佛能穿透时光的烟云,与四十年后的儿子遥遥相望。

“父亲曾经的战友李成科专程从安徽赶来把照片交给我,我有生以来第一次看到了父亲的模样。也了解到了父亲更多的英勇事迹。”40岁的王战泣不成声。

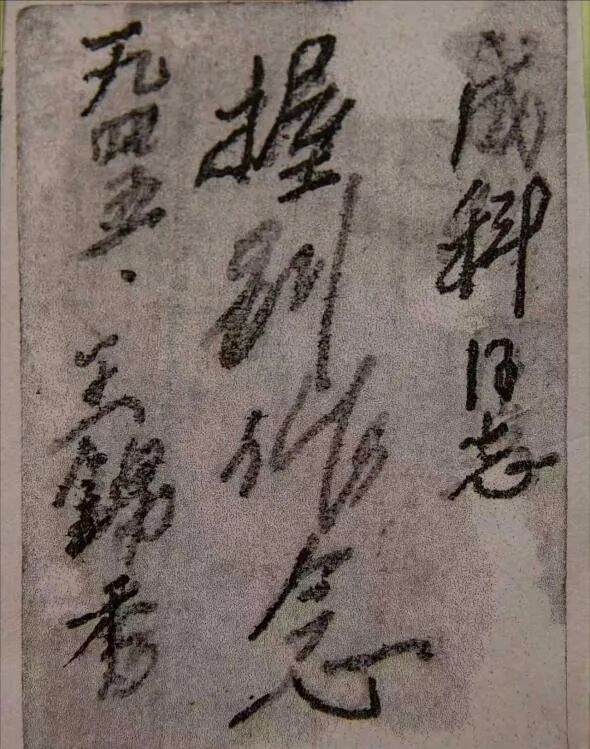

(王锦秀烈士的笔迹“成科同志:握别作念”)

两鬓斑白的李成科老泪纵横:“这是你父亲1945年整党学习时的模样,他总说胜利后要在淮阴城共饮庆功酒,还说如果哪位同志牺牲了,就要把他的照片交到他的后代手中。”

烈士的遗愿,在1984年5月24日下午的春风里,完成了最后的使命交接。

六塘河的水声在窗外呜咽,王战将照片贴近胸口。此刻,那个活在母亲泪痕里的模糊身影,终于化作血肉饱满的革命者。这张迟到了37年的影像,不仅是一个儿子对父亲的凝视,更是一代人向血色山河的庄严回望。

从硝烟弥漫到如今的海晏河清,有多少王锦秀这样的英雄,为了国家和民族的生死存亡,抛头颅洒热血。中国的历史,其实就是一部跌宕起伏、波澜壮阔的英雄史诗。

今日淮阴革命纪念馆的玻璃展柜中,一枝泛着青铜之光的铁笔帽毛笔,与发黄的相片并置陈列,静静躺在射灯下,默默地看着人来人往。

毛笔的笔尖,还残存着1943年的墨渍,笔杆像烈士那铮铮铁骨和至死都挺直的腰杆,仿佛还在书写着催人泪下的英雄故事。

展柜前,常有红领巾驻足瞻仰,且满怀激情地诵读着诗句:“你站起的姿势铸成山脉,你倒下的地方绽出黎明!”

当年的冬学班学员王大娘之孙,用3D技术复原了毛笔全貌:笔管微痕处,恰似六塘河支流的走向。文物专家说:这支笔的笔帽重87克,正是他用来校准钱粮的“活砝码”。

“身似青竹节节空,心有大秤称苍穹。留得铁笔传后世,不教污垢染东风。”某日,纪念馆工作人员无意间在王锦秀的家书里,发现几个不同笔迹的“廉”字,竟在纸页间组成一朵白菊,恰似当年刑场血泊里绽放的花朵。

岁月如歌,半曲是人生的惊鸿一瞥,半曲是历史的不灭碑文。

夕阳漫过展柜时,铁笔帽的毛笔在玻璃上投下长长的影子,恍若那个英勇就义的记账青年的身影。账册上的数字在光影中浮动,化作满天星辰,其中有三颗特别明亮:27岁,27万元,87克。这是共产党人留给历史的廉洁坐标。

(作者简介:王魁诗,《江苏地方志》编辑部主任;申海芹,笔名安晴,中国散文学会会员,中国散文诗学会会员,江苏省作家协会会员,《江苏省情影像志》特聘总撰稿,江苏地方志学会理事,江苏省影视评论学会理事,淮安市政协特聘文史专家,淮阴作家协会副主席;傅兴政,中共淮安市淮阴区委党史和地方志研究室副主任。曾在学习强国、《淮安日报》《淮阴报》等媒体发表50余篇研究和宣传淮阴区地方党史的文章,参编《中国共产党淮安市淮阴区历史》(第一卷、第二卷)、《红色印记》《红色征程》《中国共产党江苏省淮安市淮阴区历史大事记》(1919-2021)、《吴觉自述》《从拂晓到黄昏》等书。)