除夕那天,慧骐老师在朋友圈晒他曾经的同事、作家、资深文学编辑张昌华先生发给他的贺年书简。眼前灿然一亮。

昌华先生别具匠心将民国式信笺与红框信封格式揉合一起,自制了一张贺年笺:在“商务印书馆南京分馆”启事用宣纸十行笺上,嵌窄幅洒金红纸,上书“恭贺新禧”,连同提称、落款均用毛笔行书写就,典雅而养眼。在一堆漂亮艳俗的手机贺岁图片中摇曳而出,大有“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”的秒杀概。我随即留言:腔调十足。趣味十足。让人油然而生思古之幽情。

受此触动,转头回看了昌华先生几篇文章。有了这贺年书简的加持,读出的味道跟以前竟不太一样了。仿佛加了特殊的香料,在原有舒缓而散淡,执著而通透,带几分禅意的趣味上,弥散出一缕民国学者文人文章的遗绪。

美学素养很高的慧骐老师,见到这样的东西,自是不止于喜欢,随后便在初七发表在《扬州晚报》上的文章《岁末年初记事簿》上记述了此雅事,他称昌华先生有“老派文人气息隐然其中”。我则以为,这段逸事可入《世说新语》,而昌华先生其神,则可追魏晋风流。

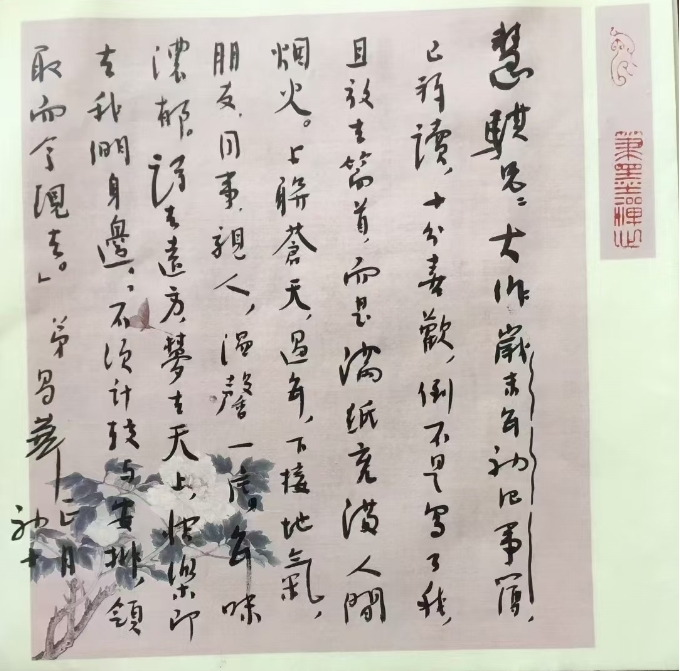

曲水流觞,酒杯再一次流到昌华先生面前,初十又从慧骐老师的朋友圈看到了他给慧骐老师的书简。字,是写在一幅花笺上的,如前的舒放从容,内容谦恭且睿智,一派文质彬彬。所带给人视觉上的享受和身心上的愉悦,直让人感叹其雅人深致。

我的留言大概将自己的馋痨嘴脸暴露无遗了。正月十六,慧骐老师给我短信:“光琦兄好!我来请昌华先生给你写一张笺,他擅写小字。你选一内容,或由他发挥,均可。”我一直盛赞慧骐老师是用文字“给人间送小温”的,看来远不止于此。虽说“我来请”足以说明洞穿了我“眼馋心痒又不好意思开口”的小心思,理该把持住一点,终是抵御不住这诱惑,毫不客气当即回复:“太好了。由他发挥,效果更佳。”吃相虽有点难看,总算还没忘记起码的礼仪。

第二天便收到昌华先生答复慧骐老师请求的截屏,非常痛快:“好。无问题。我大字丑,小字凑乎吧。一副小对联一张小字。”我多次端详过他附在文章后的那张照片,左手支颐,团呼呼的脸笑得很“佛”,牙虽满是烟色,但就毫无计算地坦露着,活似才说完“小字凑乎吧”,那种自得不自矜的松弛感很有感染力。让人会对他立马产生信任感。

有时候一激灵,蛮感惶恐的:自己就一粗人,偶尔还露出一付“风雅”的嘴脸,实质什么也没有,什么也不是。究竟是愚弄他人?还是娱悦自己?记得“三省吾身”时,还能三缄其口;忘了“三省吾身”时,难免会得意忘形一番;转而“三省吾身”时,当然就得付更大的代价了:自责自己的“半瓶摇”、“浅流哗哗”。

此番读得昌华先生给慧骐老师的书简,其中写道:“诗在远方,梦在天上,快乐即在我们身旁。不需计较与安排,领取而今现在。”有种开悟感。泛化,或曰通感地来理解昌华先生这段话:诗也好,梦也好,倘始于快乐,尽可以去追逐,尽可以去做;追逐到与否,可实现与否,在快乐的体验面前,统统只是附产品,无须纳入快乐指数计算的。既如此,对“而今现在”可以领取的喜欢的快乐,又何必羞于为人道?如果确实是道了舒服,而不是出于炫耀和矜傲于人。管他是不是半瓶子醋。满瓶、半瓶,总归是醋。

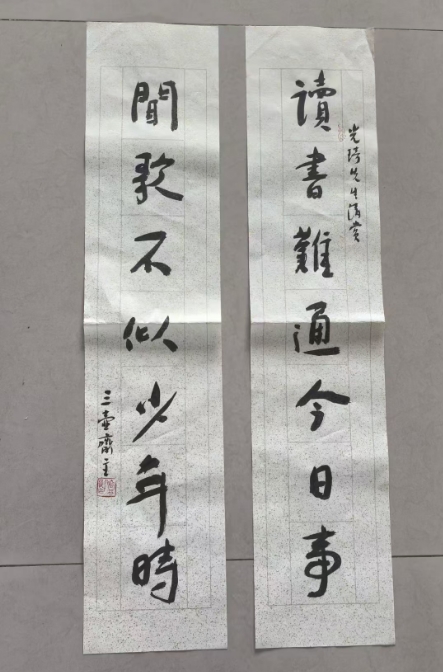

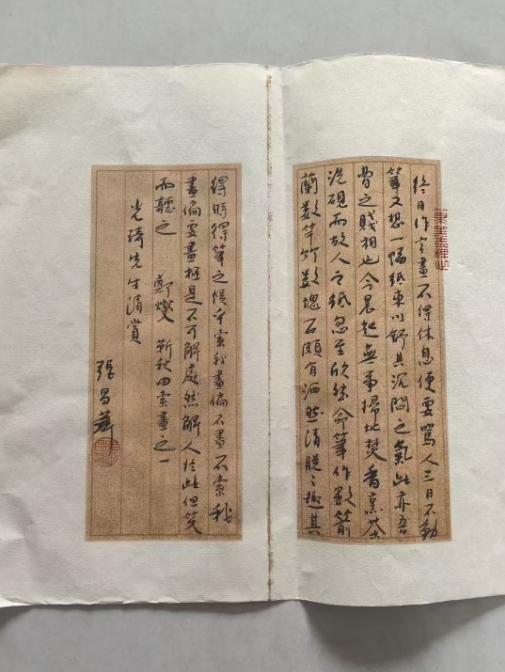

上午,收到了慧骐老师从他盱眙天泉湖别业转寄来的昌华先生的墨宝。手汗擦了又渗,只得找副棉手套戴上。如前所允诺,一副小对联、一张小字。对联用洒金宣纸书“读书难通今古事,闻歌不似少年时”,倒是很贴近我的心境;小字录的是我以前读过且激赏的郑板桥的小品文《靳秋田索画(之一)》,是不是心有灵犀?不敢攀附的。

日前,昌华先生在给慧骐老师的书简里,曾大诉其“案牍劳形”之苦:“集中精力还字债”,可见他的字是“大众情人”。他所录板桥先生的这段文字有“索我画偏不画,不索我画偏要画”句,我这个提不情之请的不速之客,当归属“索我画者”了。想想老先生“偏不写”又只好写的那一脸无奈,很是过意不去。可我也一脸无奈啊:谁让慧骐老师那么热心。谁让他字写得那么好。谁让他的字在我面前“烟视媚行”,让人心神摇荡。

不管昌华先生是何心境下写的,在我这个半瓶子醋看来,求赠得来的这两件墨宝,可喜可爱,且为用心之作。可置案头,得便“清赏”:看字读文祛燥去欲。

2025.2.22正月廿五