千百年来,纵观中国画史,山水画的用笔大都是以中锋为主的勾、皴、点、斫,间以侧锋擦、染。宋代的李唐、马远、夏圭,明代浙派的戴进、吴伟、张平山一路,虽多以侧锋皴斫,笔势粗纵,但也总让笔锋裹抱,不令散开。笔锋的利用,主要是笔尖,笔腹已是很少,更罕见利用笔根的画迹,至于使用散锋笔,可说是没人敢想过。这种传统用笔方法的局限不打破。毛笔就不能获得最大的解放,山水技法也很难有大的突破。而山水技法中,尤以皴法为重要,傅抱石认为:“就中国绘画的山水技法而论,无论是写生实践或是技法研究,皴法的问题始终是一个主要的(虽然不是唯一的)问题。在过去固然是、自宋代尤其是明代以后山水画家们在创作上困难最大意见最多的一个严重的问题,即在今天,我认为也依然是一个普遍存在的急待解决的关键性问题。”因此,傅抱石便选择笔法和皴法为突破口,开始了革新山水画技法的大胆尝试。

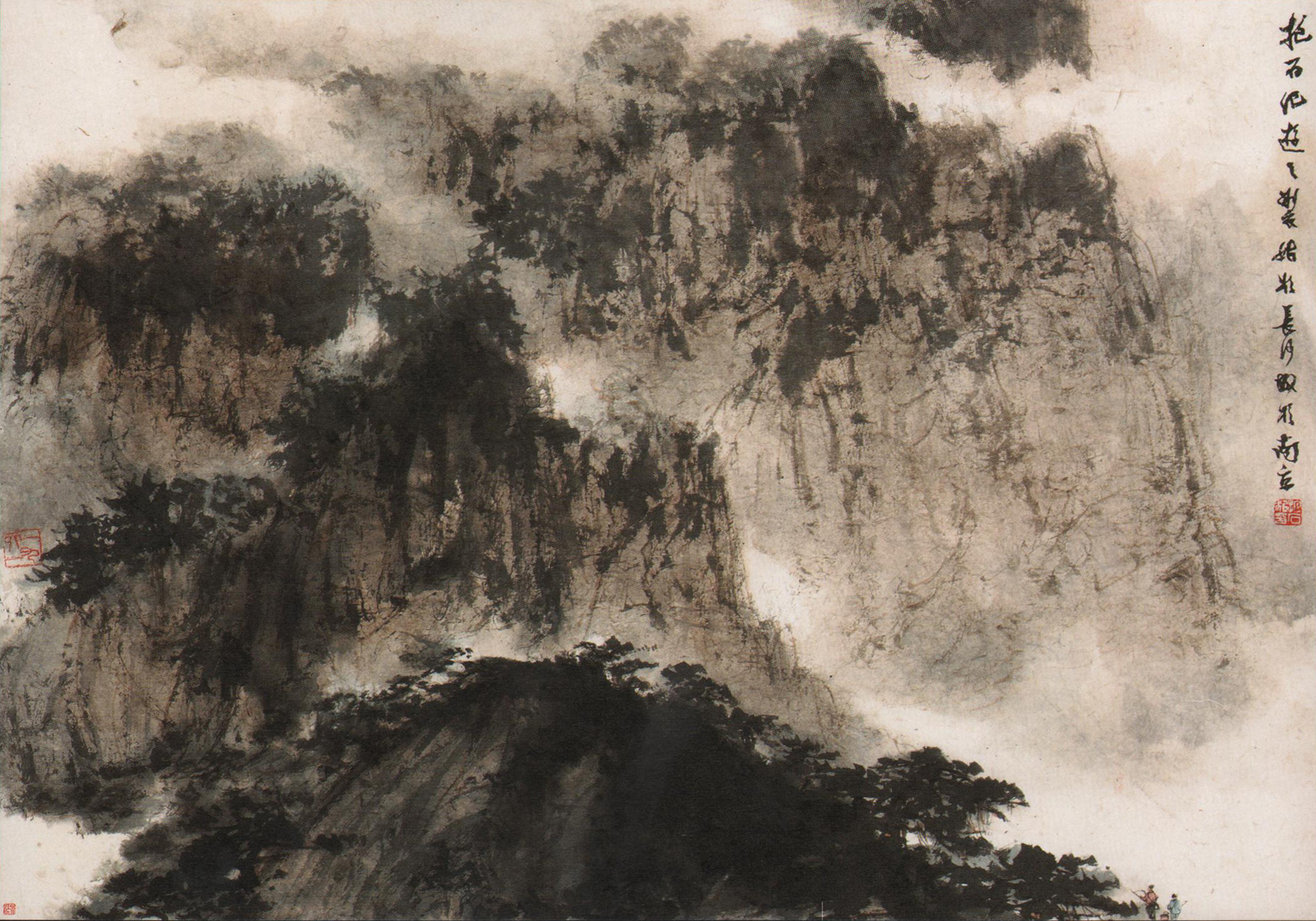

二十世纪三十年代末至四十年代初,寓居重庆金刚坡下山斋的傅抱石,首创散锋笔法-“抱石皴”;完成了中国山水画史上画法的重大突破!

尤此可见,在中国画不断发展的历史进程中,乃是画法的不断成熟、丰富和变革的过程;画法的不断突破是推动中国画前进的主要标志。傅抱石山水画皴法的变革,极大地丰富了画法的表现领域。可以说,中国近现代山水画史,就是傅抱石山水画法的创造史。

一、“抱石皴”法之伊始

1、“皴”之释义

关于“皴”的解释,《说文解字》作:“皮细起也,从皮夋声”。“皴”与绘画的关系早在《梁书·武帝纪》中有:“执笔触寒,手为皴裂。又绘法。”《汤垕书鉴》又有:“曹弗兴善画,作人物衣纹皴绉。又董元画山石,作麻皮皴。”

《世说新语》记载顾恺之画裴楷像,“颊上益三毛”,而“神明殊胜”,是说在画像的颊上添三笔皱纹,而人物精神立现。这三笔皱纹就是早期人物画中的表现皮肤质感的皴笔。

在中国画的山水画中,皴法的出现标志着的山水画真正走向成熟。随着中国画的不断发展,千百年以来皴法已经从基本技法演化成了具有生命精神的艺术语言形式,它不仅有独立的审美价值,随着时代的发展,皴法还体现出不同时代的审美特征。表现山石的质感的皴法,最早出现是在唐末人物画家孙位的传世作品《高逸图》中,图中的湖石皴染周密,为我们提供了唐末山石皴法的实物资料。到了五代山水画发生了关键性变化,用于表现山石质感与结构的皴法得到全面的发展, 五代到两宋是山水画皴法定型和发展的顶峰时期。从荆浩的“斧劈皴”、董源的“披麻皴”,到范宽的“雨点皴”、郭熙的“卷云皴”等等。

到了元代又出现了王蒙的“解索皴”、倪瓒的“折带皴”等。之后明、清两代山水画中的皴法都有不同程度的发展和创造。傅抱石在传统的“皴法”的基础上创造出著名的“抱石皴”。成为了中国山水画史中一笔宝贵的财富。

2、“抱石皴”法之成因

关于“抱石皴”的成因,傅抱石的《壬午重庆画展自序》中有相关记载:“以金刚坡为中心周围数十里我常跑的地方,确是好景说不尽。一草一木、一丘一壑,随处都是画人的粉本。烟笼雾锁,苍茫雄奇,这境界是沉湎于东南的人胸中所没有所不敢有的。……并且,附带的使我适应画面的某种需要而不得不修改变更一贯的习惯和技法,如画树,染山,皴石之类。个人的成败是一问题,但我的经验使我深深相信这是打破笔墨约束的第一法门。”由此看来,“抱石皴”得益于重庆郊区金刚坡。1939年春至1946年秋,傅抱石先生一家一直居住于金刚坡茅庐。这里山势雄奇,云雾缭绕,茂郁野莽又不失秀润。茅庐则左依金刚坡,背靠几株松柏,修竹林环绕期间,却似一幅雄奇的图画。傅抱石在此生活虽然艰苦,却整日忙于抗日宣传,勤于对中国画的研究和创作。他以自己崇尚的石涛“我用我法”和“搜尽奇峰打草稿”精神,综合中国山水的皴法,创造出浑茫大气的“抱石皴”。

傅抱石的创新是在“师古”的基础上实现的,在研究师法石涛、夏珪等前贤的画论和墨迹的过程中,取其精华并赋予新意,集多种皴法于一体,舒心中豪情于纸上,打破了传统绘画技法的局限,同时又善用浓墨、注重渲染,讲究线条的生动与自然,形成独特的艺术风格。他横挥竖扫,无不合意;一笔下去,随势铺衍,顺逆行笔,则轻重、疾徐、转折、顿挫、浓淡、枯湿等合力而为,诸法皆备。一管之笔,能尽大小之用,按而擦之为面,提而勒之为线,数簇笔毫端,凌厉飞动线,流出的笔画恰似铁划银钩,柔韧遒劲,既痛快淋漓,又含蓄微妙。傅抱石以散锋笔法作皴,并不是撇开所有的传统皴法,只根据散锋笔的需要随心所欲地乱来,而是在传统皴法的基础上,结合自己对真山水的感受,充分发挥散锋笔的特殊性能,从而创造出一种既源于传统,又富于新意,既有时代特色,又葆民族风格的崭新皴法;使传统皴法通过新的笔法获得新的生命。

3、从散锋笔法到“抱石皴”法

中国山水画技法经过千百年来的发展与完善,形成了丰富多样的技法形式,即皴法而言,在历代画家的努力创造下,就多至三十种左右。现代画家又在传统皴法的基础上,创变发挥,更是蔚为大观。这些皴法形式的发展演变,基本都是增构式的“加法”,且多是一法一义,一法一用,故愈多则愈具体,愈具体则局限性愈大,并存在着某些皴法在形式感及表现力上的极端矛盾性、互斥性,不但弱化了对自然山川的丰富表现力,也对山水画法的学习平添了更大的难度。

1936年傅抱石对散锋笔法的偶一为之,是出于胸中勃发的激情,是“气”之所致,或曰“使气”,其实是基于他对艺术的大美境界之独特领悟。他说:“我以为画面的美,一种自感而又感人的美,它的细胞中心不容有投机取巧的存在,它虽然接受画家所加的一切法理,但它的最高任务,则绝非一切法理所能包办,所能完成!当含毫命素水墨淋漓的一刹那,什么是笔,什么是纸,乃至一切都会辨不清。”为了画面自感而又感人的美,他作画时,往往不拘于一切法理,什么中锋、侧锋、破锋等等,都可能成为束缚感情的绳索。一旦灵感突现,激情爆发,手中的笔便如骏马脱缰,任意驰骋,从而冲破中锋、侧锋等固有笔法的防线,散锋笔法即由此自然生成。

对美术史论了然于胸而又独具慧眼的抱石先生,没有因偶然发现了散锋笔法而大喜过望,也不是从此便一直使用起散锋笔法来。他深知,在中国绘画的传统中,笔法尤其是中锋用笔的数千年一贯性,自有其独具的民族精神和深刻的美学内涵,传统笔法的合理内核决不能丢弃。因此,在发现散锋笔法后的五六年中,傅抱石对散锋笔的运用是审慎的,他是将散锋笔法放到数千年传统用笔的大背景下,去反复比较、思考和慎重抉择的。因为自1936年所作《写关雪意》到1940年,傅抱石以散锋笔法画成的作品便不易见到,特别是有明确纪年的这一时期的作品,更难得一见。因战乱而颠沛流离,以及主要精力放在美术史论的研究和著述方面,画画很少,固是原因之一,但傅抱石在哲学思辨与美感认知先于技法实践的“知而后行”观念指导下,对散锋笔法所采取的严肃而审慎的创新态度,却是主要原因。

从1936-1942的六年中,抱石先生对散锋笔法的审慎探索,不断尝试从破锋到散锋的笔法过渡,以及从散锋笔法向“抱石皴法”初步演变的诸痕迹。尽管这种痕迹尚不明显甚至不易察觉,但却是为后来的突变、质变所作的大量铺垫。“抱石皴”看上去像是某些传统皴法的综合,实际上并非传统皴法的再现和拼凑,或只是以散锋笔法去画某些传统皴法,而是“抱石皴”这一独特技法形式中就蕴含有近似于传统皴法属性的天然之法。如石涛所云:“纵有时触着某家,是某家就我也,非我故为某家也。天然授之也。”

4、“抱石皴”与“散锋笔法”的关系

大家应知道“抱石皴”的载体是“散锋笔法”,抱石先生是先创“散锋笔法”,又由“散锋笔法”化生出熔铸古今而又非古非今的“抱石皴”法。某种意义上说,“抱石皴”法即“散锋笔法”,舍“散锋笔法”则无“抱石皴”法。问题是,二者之间密不可分的特殊关系,导致了人们将二者合而为一或混为一谈,直接影响到对“抱石皴”的真正理解。而要想厘清二者的特殊关系,又要先将“散锋笔”和“散锋笔法”的关系搞清楚。

对于“散锋笔”的认识,似乎很简单,将毛笔的笔毫散开,不使它像个“毛锥子”似的抱在一起,就是“散锋笔”的笔形了。这个基本认识无疑是对的,这属广义上的“散锋笔”。问题是在于散开的笔毫濡墨触纸后的基本形状如何。这是一个关键所在。散开的毛笔蘸水濡墨后,尤其是水墨充足时,笔毫又会拢在一起。此时将笔锋在调墨盘中或画纸上按倒捻转一下,笔毫即会自然散开,分成大小、疏密不等的数簇笔锋,这即是散锋笔形。1946年12月,傅抱石在南京,凝聚神思但特别要注意的是,散开的笔毫要有疏密聚散的变化,这样的一管散锋笔即相当于数支大小不等的中锋笔,此乃狭义的、特定意义的“散锋笔”,运用起来方得其妙。若笔毫虽是散开,但形状像扫帚或刷子,没有成簇的疏密聚散变化,则运用起来不甚如意,故而用旧了的毛笔反而比新笔好使唤些。这是作为工具的散锋笔之外观造型,它与“抱石皴”所使用的散锋笔形是一致的。

散开的笔锋触纸作画时的运笔方法,即是“散锋笔法”。它同样也有狭义和广义两层内涵,狭义的方面,运散锋笔时,以中锋为主,顺、逆、提、按、勾、皴、擦、点,于墨象上具浓、淡、干、湿;于构成上具疏、密、虚、实;于节奏、力度上具疾、徐、轻、重;于线型上具粗、细、刚、柔、长、短、曲、直、方、圆、顿、挫;并能具足几乎所有传统皴法之形神的绘画综合技法,此即“抱石皴”。也就是说,狭义的散锋笔法就是“抱石皴”。广义的方面,虽将笔锋散开,但运笔方法不限于中锋,而是侧锋、卧锋并用,以侧锋卧笔由下而上或由上而下地点排,如米点落茄法;而提笔以中锋勾皴时,并不追求锋毫的聚散、疏密变化而形成线型的丰富多姿,而是出现众多平行线条,与油漆刷子走过的痕迹相似。曾见有人将两三支散锋大笔握在一起,在纸面上侧卧横扫,或将笔立起来刷、扫、勾、勒,或以均匀的速度震颤点排,连缀铺衍,种种手法,不一而足。因为都是用散锋笔所画出,皆可目之为散锋笔法。

研究发现:从技艺层面上,散锋笔在纵横驰骋地挥洒中,若以逆笔迅速勾斫,长线短线斜劈而下,便似传统的斧劈皴、荷叶皴和乱柴皴,可表现山势的峻险嵯峨。将笔锋提起,横向勒出,力送数笔,转锋折下,便如马牙皴及折带皴,能刻画山岩的错落嶙峋。若腕部如波浪状运力于毫端,令笔锋在纸上蜿蜓逶迤,拧旋走转、左右奔突、上下腾踔,其短线如屈铁劲抛,长线如惊蛇夭矫,则极类披麻、解索和游丝袅空等传统皴法,表现出群山的奇诡耸峙。再轻提笔峰,用圆转缠绕的行笔,如霞舒云卷、螭走龙蟠,可描绘出山峦的回环之势,此则近乎传统的卷云皴。若轻提微扫,或以细线缠绕连缀,纵横编织,不厌繁缛,惟密是求,又极似牛毛皴、乱麻皴和破网皴,颇有蓊郁葱茏之趣。而以散锋纠缠盘结勾勒,再飞掷数点,则浑似传统的矾头皴和鬼面皴、骷髅皴。将笔锋揿倒,重按疾擦出的墨块,杂以提笔扫刷出的朦胧直线,间以侧锋横刮,则如传统的雨淋墙头皴、拖泥带水皴及刮铁皴。至于散锋干笔迅即挥洒所造成的富于节奏感的飞白,和铺天盖地、迎头劈面的破笔点苔,又简直和雨点皴、豆瓣皴有异曲同工之妙,至此,二十多种传统皴法与散锋笔相撞下;随意生发,形成了变幻无限的皴法大交响!

至此,20世纪中国画杰出的创造发现-“抱石皴”终于问世了!

二、“抱石皴”的运用

“抱石皴”画法具体说来就是将中锋直接散开运用的画法;这一看似极其平常的散锋笔法及后来形成的“抱石皴”,在当初应该是非常伟大的创举!经数千年的中国美术史、一千多年的山水画史之历程,至傅抱石方才诞生!又有多少人能真正认识到它空前特殊的意义呢?在古往今来无数个中国画家眼中,作画时的下笔之初与落笔之始这一刹那的时空状态,不过是极其平常而且正常的存在及过程,不但第一笔与第二笔、第三笔乃至无数笔之间是一种极其平常、正常的联系及过程,而且使用中锋、侧锋、破锋乃至傅抱石的使用散锋,也不过是画家各自不同的作画习惯与笔法形式而已,谁也不会格外关注它。

散锋笔法是抱石皴的用笔方法;散锋、破锋、中锋都是技法的手段;众画法与形象结合,产生诸象(各种绘画形象),此即石涛所言“一画者,众有之本,万象之根”,“以无法生有法,以有法贯从法”。石涛《画语录》的核心“一画之法”就是宇宙万物赖以生成的法则,各种画风、画法都源自画家的创作意图;笔锋散开后,毫无疑问,不再是众毫裹抱在一起的“中锋”了,就工具而言,若比之石涛《画语录》中“一画章”所说,中锋就是“太古”,笔未触纸运行时为“无法”,“太古无法”。就画法而言,中锋笔触纸运行时所画之线,虽因速度、力度的不同而具有疾徐、粗细、圆润流畅、坚实挺劲的意象美感,中锋未触纸时,即“太古无法”;触纸后立刻加大压力揿倒笔锋,并随即捻转,则锋颖散开至于笔腹、笔根,形成类似数支中锋笔的数簇笔毫,八面散去,状如开花。运腕行笔后,一画生出来。但这虽然只是一画,其中却有粗有细,有线有面,有聚有散,在枯有湿,有显有隐,具有丰富多样的意象美感。虽亦为一笔之功,却顿收数笔之效,是为“太朴一散,而法立矣“,不仅法立,且诸法悉备。在绘画技法实践上,傅抱石已经超越了石涛、超越了古人!

1、散锋运笔

在对运笔的研究中,傅抱石对于散锋笔、中锋笔和侧锋笔,它们的形状不同,运笔方法不同,因而所表达的情感也不同深有体会。一般说来,中锋运笔多圆劲、流畅、挺秀,侧锋运笔多苍茫、险峭、枯涩;至于散锋运笔,除具有中锋和侧锋的上述特点外,还显得洒脱、飘逸、迷茫和朦胧,这则是由于它独特的笔形所决定的。

哪散锋运笔散开后的数簇笔毫,实际上等于数支很小的中锋笔,它产生出来的线条,既有中锋的圆劲、流畅,又比中锋灵活多变、恣纵洒脱,能含劲健于婀娜,刚中有柔,柔中寓刚。哪散锋运笔时笔的长、短、粗、细等变化;既有侧锋的苍茫、险峭,又比侧锋蕴藉含蓄、邃密丰润,且融奔放于浑莽,动中有静,静中寓动。有时,重按疾擦而以笔根画出的线条和块面,既苍且润,有“干裂秋风,润泽春雨”之趣。可以说,散锋笔保持和发扬了中锋、侧锋的优点与长处,避免和克服了它们的缺点与不足。而且,散锋笔还有个最大的特点,也是最大的优点,就是它的灵动活泼,天放自然,能绝去斧凿之痕。这是因为散锋笔在运用时不象中锋和侧锋那样,一笔笔地勾皴斫拂,始终笔痕清晰,笔笔送到,而是数簇笔锋自由飞动,随势生发,并不断出现飞白,长线短线互见,飞白清晰间杂,时隐时无,若隐若现,洒洒落落,自自然然。

在以往对傅抱石散锋用笔的评价与讨论中,对散锋之于传统笔法的合法性的问题是值得进一步探讨的,即散锋与中锋究竟是质还是量的差别,如何看待散锋的独创性和现代性?夏普先生在分析散锋、中锋、侧锋效果的美学差异时认为“那散开的数簇笔毫,实际上等于是数支很小的中锋笔”,沈左尧先生认为古人只有中锋和侧锋两种笔法,变化有限且易凝滞,而“先生创造性的把笔锋散开,实际上等于无数中锋。”何怀硕先生赞同沈说,据他的体验“破笔散锋往上提的时候确是无数中锋,往下压的时候便是无数中锋与侧锋兼而有之。”〕另一种观点并不认同这种认识,如林木先生重新界定了中锋与散锋之别:文人画之中锋在于“万毫着力而锋藏其内,力透纸背而含蓄内蕴,这种体现了儒家温柔敦厚的中庸美学的运笔包容着古代社会文人古典美学的意蕴,何以非拿它作正宗标准去规范傅抱石属于20世纪现代审美的全新创造呢?”况且对中锋正宗论的怀疑与异议古已有之,周亮工甚至沈周就曾在画论与创作中做出过反抗。相比之下,林木先生的认识是更加公允客观的,在这里一个关键的问题是:我们是应站在单纯传统延续的角度还是站在现代性语境里看待傅抱石的散锋变革,而这个变革作为20世纪中叶中国画现代性转变的重要个案,是否完成了符合并构建现代审美思潮、实现传统笔墨程式现代性转化的历史使命?答案在傅抱石“金刚坡时代”最好的三件作品——《万竿烟雨》(1944)、《大涤草堂图》(1942)、《潇潇暮雨》(1945)中可以找到。”

研究中笔者发现,抱石皴”在散锋运笔中,通过提按、疾徐、轻重、顿挫的变化,产生了线面的丰富变化,即使是用较简单的运笔动作画出的笔墨效果,也比中锋、侧锋等所画的效果丰富得多。不但丰富,最重要的还是它的随意性、不确定性与抽象性,它的天放自然、无雕凿感。人们只能意会到它的“行神如空,行气如虹”之内在精神,而欲进一步品味它,感触它时,却是“遇之匪深,即之愈稀,脱有形似,握手已违”。虽不可捉摸,但又万象不离其中,一旦观者将它与自己往昔对大自然真山真水的形象记忆联系起来时,它又宛若某山某境之意象,且愈加形象生动,令人生出“妙造自然,伊谁与裁”之感叹。尤其是画家画兴勃发、机神凑合时的纵横挥洒,更使得“抱石皴”与画家的创作激情相得益彰,而具横绝太空、吞吐大荒之概。欲达到这一最佳效果之前提,即是画家胸无羁绊、心无俗念、空诸依傍、绝诸妄想时的直抒胸臆,而非有所依凭、有所借喻、有所参照、有所比拟。此类神品之作,可遇而不可求,完全是画家真心的流露,是“抱石皴”的完美展现。

“抱石皴”是以散锋用笔时连皴带擦一步到位的新方法。其特点:笔锋全部展开,如无数个中锋同时落入纸上,笔与纸,水与墨相互碰撞出不同的生命迹象;顷刻间气象万千;运笔中的奇正、轻重、缓急、展挤、回旋的大起伏变化交相成趣;把笔、纸、墨、水、色之间的互动变化呈现出淋漓尽致的奇妙意境。

2、散锋点法

北宋的米芾,最先以点表现云山和多树没骨的山峦,世称“米点皴”,确为山水技法的一大创造。自米友仁继其家学,元、明、清及近代学其法,仿其意者,代不乏人,但皆沿袭其法,了无创造。传统点法虽然多,但归纳起来,不外圆点、竖点、横点三大类。点时的笔势,也只有将笔竖卧、横卧和中锋直戳几种。其中,中锋直下的戳、厾 ,虽然点子的边缘毛而不光,有些参差不齐,但形状变化并不多。

傅抱石在深入大自然细心观察体验后,便以散锋笔皴拂满是林木的山峦。这方法和“米芾皴”迥异,是用散锋点厾和擦、扫、拂,以表现树木满山,林海浩瀚,无论是笔势动作或墨迹形状,都和传统的“米点”大不相同,但却非常生动形象地传达了林山的神韵。特别是五十年代,傅抱石在异国访问写生时,大胆地化用米芾的横点皴法,而以散锋竖点,上下左右排列点厾,成功地表现了丛莽覆盖、林木繁茂的山势结构,比“米点皴”和任何传统点法都更生动形象和灵活多变。

在画史中,对“米家云山”的吸取发展出现了多种面貌:以“落茄点”为形式核心的“米点山水”全不用线,湿墨横点,一片朦胧含糊,至元初高克恭学米点山水,又掺入了董源的笔意,明代董其昌在高克恭的基础上又加以温润的笔法,到了四王亦多有仿米之作。而傅抱石在这幅作品中对“米点”的吸收和发展又不同于古人,他先以淡墨勾出山石结构轮廓,再加以浓墨横点掩盖线的勾勒,这缘于画家对“线条—轮廓”程式这条桎梏的反抗与挣脱,形成了一种清新而具秩序感的新面貌。而《松崖对饮》[图6]:据抱石自题乃师法程邃,以缭乱跃动的散乱皴线和轻微渲染来冲淡山体轮廓线,实际上是“以线破线”,用表现植被的皴条消融大轮廓的勾勒。“以点破线”、“以线破线”的实验反映出傅抱石对传统山水画勾勒用线之板滞与程式的怀疑,但并未使他从中找到解决此问题的出路和形成个人风格的入口,于是当傅抱石在金刚坡看到草木葱茏、润融一片的蜀地风光,就自然把实验的方向转向了“面”的形式突破,而“散锋笔法”正是在这种“造化”与“心源”的撞击中应运而生的。

散锋点法是傅抱石有别于古人的一大创新。他除了用散锋开笔点树叶,还成功地用来点山,以表现被林木覆盖的山岭峰峦。因此,笔者认为,散锋点法也应归属于“抱石皴”中最基本的画法之一。画史上曾把米芾的点法称之为“米点皴”,而是傅抱石在运用“抱石皴”点法时的笔法和笔势,与传统点法大不相同。[图7]

在对“点”的研究中,傅抱石的散锋点法不与古人同;哪笔锋散开后,可谓八面威风,点出的笔墨形象千变万化。值得注意的是那丰富多变的笔势,他不只是将笔直下地作点、戳,而且还结合揉笔、旋笔、捻笔。点中有按,按下即揉,揉中加旋,旋后速提,即提即扫,扫后又厾。时用笔尖,时用笔根,时轻时重,时浓时淡。有时,将笔提起,在空中盘旋取势,忽如疾鹰搏兔,俯冲而下,奋力触纸后,随即顺势腾起,起后再掉头俯冲而下。[图8]如此几个回合,仍复如前点厾。以这些丰富多变的笔势画出的点块形象,自然也是丰富多变的。抽取其中某一个“点”来看,其形状即变化多端,边缘大幅度参差不齐。点得重时,一点之中,有轻有重,有疏有密,一笔砸下,可在大点周围迸散几簇小点,自有主次疏密之姿。点得轻时,一笔点下,则是一组墨点,而呈顾盼呼应之态。将点的作用发挥到了极致。

3、散锋线法

傅抱石对于线的思考和研究是经过反复实践的。1942年10月,傅抱石入蜀第三年,举办了“壬午重庆画展”,这也是他第一次明确表示对“线”的怀疑,并为了证实这种怀疑同时实践解决之道,作了一幅《初夏之雾》(1942,左图)。如果用图像分析的方法看这幅作品画面的形式感,不难发现这是一件带有明确实验性的制作。傅抱石在这幅作品中纯粹采用渲染法,染出四道山坡,以期用墨色浓淡的衬比形成“没骨山水”,傅抱石自言“我对这幅的感想是‘线’的味道不容易保存,纸也吃不消,应该再加工”、“把某种的自然景象限制在画面的主要部分而加以演化”,可见傅抱石本人对这次实验的成果也是不满意的,没有找到脱离线的方法。事实上,在傅抱石的早期山水画中我们也可以看出画家突破轮廓勾勒而探求新的形式语言的趋向,这种趋向以《竹下骑驴》(1925)和《松崖对饮》(1925)反映得最为明显,如图:[图9]前者是画家对“米点法”的吸收和改造,后者是对乱柴皴的一种发展。《竹下骑驴》图上自题“学米者惟高克恭堪称后劲,董思白以天纵之明崛起云间,曰世之宗米以墨点堆成,浑无分合,未为得也。”从中可知傅抱石对“米家云山”的研究是系统而有见地的,只有对古代美术史深入理解加上创作实践中反复体验的感受,才能吃透一种古代传统程式而变为己法。

在对待“线”的问题上,我们可以看到傅抱石面对传统的审慎与批判性吸纳的态度,他在《壬午重庆画展自序》中肯定了“线”的民族性身份,但也表示了自己的困惑与踌躇:“中国画的生命恐怕必须永远寄托在‘线’和‘墨’上,这是民族的。它是功是罪,我不敢贸然断定,但‘线’和‘墨’是决定于中国文化基础的文字之上,工具和材料,几千年来育成了今日中国画上的‘线’与‘墨’的形式,使用这种形式去写真山水,是不是全部合适,抑部分合适?在我尚没有多的经验可资报告。”

傅抱石对散锋的驾驭和技法的高度熟练,能在主观意念的控制下,于必然效果中经常出现偶然效果,画中的笔法更加超脱逸纵,浑然天成,踪迹大化,复归鸿濛。如果说散锋用笔的初衷是为了挣脱传统“线”的束缚,并在傅抱石40年代“金刚坡”时期获得了笔墨实验的成功,那么这个成功的代价则是对文人画中锋正宗的冒犯和对宁静致远的“老境美”的破坏。然而,弱化甚至消融“线”的现象在二十世纪中国画家的创作中却屡见不鲜,如齐白石的没骨花鸟、黄宾虹以短线与点子替代长线所形成了浓厚风格、潘天寿指掌并用的指画乃至张大千、刘海粟晚年的泼彩,各家都在实验中找到了个人样式,这也在客观上限制了“线”的滥用,净化了真正意义上的笔墨传统,开启了现代画家的原创精神。

4、散锋面法

从黄宾虹在青城、瞿塘的山水中发现了“点”的笔墨韵致与形式美感,到傅抱石在金刚坡上创造了“面”的新表现手法,二者的共性是以独创技法覆盖了传统的皴擦手段,并在表现语言层面逐渐消释了传统文人画中锋运笔之“线”。傅抱石曾教导学生说:“中国画除了‘线’的巧妙应用外,也应用‘面’的表现。”,见吴云发《傅抱石与中国画教学》,载《傅抱石先生逝世廿周年纪念集》第157页。再从傅抱石到潘天寿二位对图式经营的重视以及他们作品中的构成意识分析,不难发现二十世纪山水空间已从古代形态的平面性、虚拟性山水向现代形态的构成性、实有性的山水转化;傅抱石放手从笔法中找到了“散锋面法”的形式,而潘天寿仍坚守着拓展传统山水“线”的领域;但在开创图式的方面,二者殊途同归。

《潇潇暮雨》作为傅抱石一个里程碑式的代表作品,标志着傅抱石散锋、扫笔的表现手法和充满磅礴诗意的“风雨山水”样式的成立,并完成了傅抱石的笔墨与图式现代性转化的双向突破。从画面气势中我们便可以读出画家创作时解衣般礴的淋漓,据罗时慧回忆抱石作画的状态时说,“他习惯于将纸摊开,用手摸挲纸面,摸着,抽着烟,眼睛看着画纸,好像纸面上有什么东西被他发现出来似的,摸挲了半天,烟一根接一根地抽,忽然把大半截烟头丢去,拿起笔来往砚台里浓浓地蘸着墨就往纸上扫刷。”这种元气狼籍、不可遏止的创作激情与傅抱石其人的酒神气质是相符的,大面积飞白式的扫笔无疑丰富了笔墨质地,同时也完好地存现了山中暴雨的飞疾滂沱之势和朦胧浸润之韵。

值得我们注意的是画面右下角以小笔散锋压出的一丛松针和乱草,研者认为傅抱石正是从金刚坡上的松树而悟出了散锋用笔,以此画来看是有一定根据的。在图式的创造上,此图及一系列远景山水作品也显示了傅抱石精心投入的“经营意识”,画面左下边的红衣行路人就反映出傅抱石在豪放另一面的精细,抱石曾亲自对学生董庆生讲解:“这个雨中登山的人物,是在大幅雨景山水画好之后加画上去的,我是先将画好的大画挂在墙上,仔细端详一番,然后在另外的纸上画个小人,剪下来,用大头针针到画上去,反复移动位置,观看推敲,看了两天,最后才决定画在现在的位置上的。”对画面构成因素的经营设计意识在古代文人画传统中是少见的,虽谢赫“六法”中有“经营位置”,但一直被视为末端;可傅抱石却“画龙点睛”。

我们观察到“抱石皴”的散锋用笔的特点,会使面的表现;笔触可粗可细、可大可小、可长可短、可虚可实、可疏可密、可方可圆、可点线,更可块面;即可重拙又可妍媚,兼容并蓄,充满对比,与现代人的审美画面相结合,产生出更具浪漫逼真的视角效果。

三、“抱石皴”法之表现

“抱石皴”极为重视皴法之表现;其实质就是含有水墨的笔在纸上运动而形成的“表现肌理”,这个“表现肌理”具有“形状”“质感”两种性质。“形”就是“笔”。起笔时笔锋入纸的角度不同,运笔的轨迹不同,会形成方形和圆形的不同;笔锋提起则出现较细的线,笔锋按下则出现较粗的线或面;“质”就是“墨”,笔内含水、墨量的多少及运笔速度的快慢,提、按力量的大小,会形成笔触的浓淡干湿的变化与表现时的千枝百态。

1、独特开端

《夏山图》于1943年(癸未)所作,[图11]是“抱石皴”表现意义的开端;其独特皴法益显得散笔纷披、纵情恣肆、意气勃发、酣畅奔放,虽蕴含传统笔法之精粹,但又与传统笔法迥异其趣,堪称非古非今、亦古亦今,前无古人而囊括古人,后启来者而沾溉来者的旷世笔法。后续不断的产生了如:《高人读书图》(癸未九月作)、《山水》(癸未十二月作,赠蒋碧微)、《赤壁舟游》(癸未岁暮作,赠与郭沫若)、《策杖行吟图》(癸未岁暮作,台湾蔡辰男藏)等,这些作品中的山水皴法较之1942年之作品,明显地多以大笔刷出块面,再略加勾皴;或是略为勾勒即以大笔渲染,注意明暗对比,而是以散锋线条为主进行勾皴斫拂,强调运笔时机势的贯穿,气息的运行。因此,线条较长,用力刚猛,如长枪大戟,威风凛然。到了1943年年底和进入1944年后,至1949年间,傅抱石又在这种以刚劲为主的用笔基础上,加入了一些圆润、柔细的线条,使之富于变化和含蓄微妙。又适当以淡墨渲染后再着色,或在色中调墨,增加了厚重感,收到了刚柔相济、阴阳相生、气韵兼备、神完意足的艺术效果。如《万竿烟雨》(1944年)《巴山夜雨》(1944年)《潇潇暮雨》(1945年)《风雪夜归人》(1945年)《唐贤诗意图册》(1948年)《山雨图》(1949年)《满谷泉声》(1946年)《山城风雨》(1947年)等,这些作品中无穷的艺术魅力,皆与“抱石皴”的独特表现力分不开。

“抱石皴”能化生出具足各种传统皴法神髓的“诸法”,并能将诸法水乳交融地协调于一幅画中,如《待细把江山图画》《满身苍翠惊高风》《镜泊飞泉》(横幅)等。而若以其他画法那样将几种传统皴法如斧劈、披麻、荷叶、卷云、乱柴等集合拼凑于一幅画中,必将格格不入,冲突抵牾,极不协调。以此,“抱石皴”乃具有非常特殊意义的技法形式,实在没有最恰当之名命之,因曰“抱石皴”。

“抱石皴”在形式构成和技法美学上,却是运用了解构式的“减法”,它通过对传统山水皴法构成定式(即程式)的消解,对过分形象化的皴法表象的遣除,以彻见皴法美学之真义本原。当我们面对“抱石皴”这一独特的山水皴法形式时,会惊奇地发现,透过这一不似任何自然山川,又不似任何传统皴法的笔墨意象,却在如梦如幻般中捕捉到了自然山川的真实结构,体会到了大自然给予我们的真实亲切之感受;在传统皴法程式被解构后无比自由的笔墨挥洒中,窥见到极为丰富的皴法图式,比之任何的传统皴法更为丰富灵变,而且在恣情率意中寓含着理性的深沉,在浑化无方中显示着通脱圆润,体现了诗情与哲思交辉圆融的最高审美境界。

2、纵情表达

从傅抱石的山水作品中,我们不仅可以领略到这一独特皴法的风神,而且可以想见他解衣盘礴、恣意挥洒时的动人情景;他挥毫骧墨,先以散锋笔迅疾勾斫,如公孙舞剑,长线短线,左右斜劈而下,凌厉爽劲,老辣纵放,似是出自传统的斧劈皴、荷叶皴和乱柴皴,写出了山势的峻险嵯峨。接着,又将锋横向勒出,力送数笔,已如折带皴和马牙皴,刻画了山岩的错落嶙峋。忽然,他猛然将笔揿倒,捻动笔杆,笔锋即螺旋形散开,腕部再如缠丝状运力于毫端,这支笔便魔幻般地在纸上蜿蜒逶迤,拧旋走转,左右奔突,上下腾踔,其短线如屈铁劲抛,长线似惊蛇夭矫,此即源于披麻皴、解索皴和游丝袅空皴等传统皴法,表现了群山的奇诡耸峙。[图12]此时,他又轻提笔锋,出人意表的用圆转缠绕、近于画圆圈的行笔,如霞舒云卷、螭走龙蟠,描绘了山峦和回环之势,这则是脱胎于传统的卷云皴。在山腰或山脚的草木丰茂处,傅抱石化用了乱麻皴、破网皴和牛毛皴法,或重按疾擦,或微提轻扫,以密取胜,不厌繁缛,极有蓊郁葱茏之趣。近处山阴及主峰之巅,则以散锋纠缠盘结作皴,再飞掷数点,浑似传统的矾头皴和鬼面皴、骷髅皴。至于散锋笔迅疾挥洒所造成的富于节奏感的飞白,和铺天盖地、迎头劈面的破笔点苔,又简直与豆瓣皴、芝麻皴有异曲同工之妙。傅抱石若有神助的纵横捭阖、痛快淋漓的挥写,使所有目睹过他作画的人都叹为观止。

散锋、中锋和侧锋,运笔方法不同,因而所表现的情感也不同。“抱石皴”“踪迹大化,复归鸿濛”表现了抱石先生的山水画既雄健恣肆、洒脱飘逸,又浑莽恢宏、苍润妩媚;既深邃蕴藉、醇厚缜密,又空阔幽远、高旷疏朗。这些艺术境界又都统一在迷茫、朦胧的氛围之中,因而具有一种神秘莫测的美感。这种美感象巨大磁石,吸引着观者,使人不愿离去,百看不厌。这虽然和画的主题意境、章法构图、渲染敷色等有关,但“抱石皴”所特有的朦胧美,却是产生这种艺术魅力的主要原因。 “抱石皴”又何以具有纵情之美呢?这需要对散锋笔的特殊表现力作进一步的分析才能明白。

3、纵横挥洒

为了把毛笔的性能和潜力充分发挥出来,抱石先生冲破传统笔法的束缚,在运笔时加大了压力,将笔锋揿倒,使笔腹乃至笔根触纸,再捻转笔杆,笔毫便自然散开,一锋分为数锋,形成了独特的散锋笔形。

此法作画,前人没有先例。但抱石先生在大胆而细心的反复实践后,却能挥洒;一笔下去,随势铺衍,顺逆行笔,则轻重、疾徐、转折、顿挫、浓淡、枯湿,诸法皆备,一管之笔,能尽大小之用,按而擦之为面,提而勒之为线,数簇笔毫,凌厉飞动;线条恰似铁划银钩,柔韧遒劲,既痛快淋漓之至,又含蓄微妙之极。这种独特的笔法,把毛笔的性能和潜力充分无遗地发挥出来了,是传统笔法的一次最大解放。一般说来,中锋圆劲、流畅、挺秀;侧锋苍莽、险峭、枯涩;至于散锋,除了具有中锋的流畅、挺秀和侧锋的苍莽、险峭外,还显得洒脱、飘逸、迷茫和朦胧,这则是由于它独特的笔形所决定的。那散开的数簇笔毫,实际上等于是数支很小和中锋笔,所以,最宜运用中锋笔法或顺、或逆、或拖地勾、勒、斫和点(点苔和点叶)。它所产生的线条既有中锋和圆劲、流畅,又比中锋灵活多变、恣纵洒脱,能含劲健于婀娜,刚中寓柔,柔中有刚。既有侧锋的苍莽、险峻,又比侧锋蕴藉含蓄、邃密丰润,且融奔放于浑莽,动中有静,静中有动。有时,重按疾擦,以笔根画出线条和块面,既苍且润,有“干裂秋风、润含春雨”之趣。可以说,散锋保持和发扬了中锋、侧锋的优点与长处,避免和克服了它们的缺点与不足。

以散锋作皴,是传统技法中所没有的,那么,是撇开所有的传统皴法随意乱来?还是在传统的基础上,结合自己对真山水的感悟,充分发挥散锋笔的特殊性能,使传统皴法通过新的笔法获得新的生命,从而创造出一种既源于传统,又赋予新意,既有时代特色,又葆民族风格的崭新皴法?傅抱石明确而坚定地选择了后者。他把传统皴法中所有的优点和特色,水乳交溶地结合在一起,再以散锋笔法出之,进而创造出了一种集传统皴法精粹于一体的崭新皴法。

研上所述,选择笔法和皴法为突破口,是傅抱石革新山水技法的首要。至此,中国山水画因傅抱石创造了独树一帜的“抱石皴”而嬗变。表明“抱石皴”就是“抱石画法”、“抱石笔法”之核心;从而其“抱石皴”变法的起始与丰卓以成为了中国山水画艺术语言的象征符号;如顾恺之的“铁线描”人物、吴道子的“吴带当风”线条、米南宫的“米点皴”山水、李唐的“大斧劈”笔法、石涛的“搜尽奇峰打草稿”等都打上了历史的显赫记号。而“抱石皴”变法的创造性贡献;更是中国山水画传承、发展与前进的技艺法典。

参考文献∶

1柳学智《傅抱石山水画法研究》,湖北美术出版社2017年3月出版。

2王先岳《抱石皴的成因及风格演变》,载于《解放军艺术学院学报》2013年第1期。