这一阶段从新中国建立到1969年止,是林散之继续推动书画创作向高潮推进、艺术风格日渐定型的历史时期。建国后至1969年这一阶段是林散之的书法艺术继续出新、变法的时期,一系列社会政治活动和艺术活动也直接推动林散之的书法艺术不断发生新的变化。林散之此一时期的书法艺术以刚为主,以柔为辅,坚挺瘦劲,开合有致。林散之50 岁以后,书法个人风格进一步加强,六十年代中期,由于接触到了王铎的书法,林散之的书风又为之一变,开始由博返约,专攻草书,衰年变法,独特的个性气质更加突出,将他的书法艺术推进到了新的境地,林散之将平、重、圆、留汉隶魏碑笔法糅入到草书的提按、顿挫、使转法度中,圆处寓方,曲处求直,将倒复起,欲去还留,笔笔断,笔笔着力,充分发挥出点画的微妙,顿挫起伏的变化,创建出了沉雄流丽的艺术风貌。

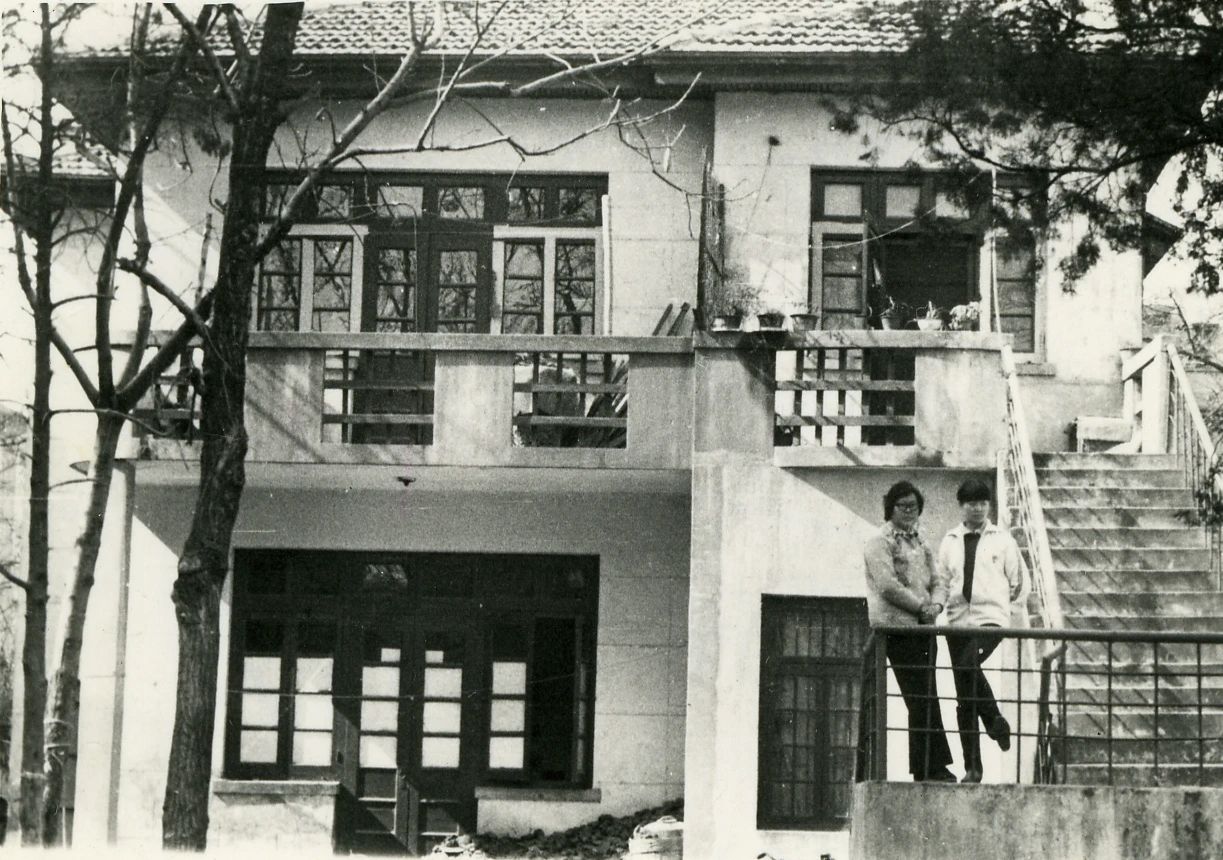

建国以后,由于政府的充分重视以及林散之个人心境的变化,以隐退和淡泊为志的他非常愿意接受政府的安排,担任社会公职,积极为新中国的社会事业和文艺事业发挥自己的作用,自1950年开始,担任各种社会公职,致力于社会公共事业尤其文化事业的管理,从事书画艺术活动。这一时期林散之担任的公共职务及有关活动分别如下:1950年出任江浦县第一届人民代表大会会议代表;1951年选为江浦县(今浦口区)人大常委(自此之后,林散之作为国家干部在江浦工作、生活了12年之久);1952年出任江浦县体育委员会主任;1952年参加安徽省第一届人民代表大会并留安徽省政府筹建博物馆工作;1953年任江浦县水利委员会副主任;1956年出任江浦县副县长;1958年当选为南京市政协常委;1959年当选为江苏省政协委员;1962年当选为南京市文学艺术工作者联合会第三届委员会副主席;1965年11月24日当选政协南京市第五届委员会作为“文化艺术界委员”常务委员;1966年林散之当选为江浦副县长等职务(林散之担任江浦副县长从1950年初一直延续到60年代);1963年退休前,林散之被江苏省国画院聘为专职画师,于1963年1月11日迁居南京中央路117号寓所(见下图),与画家钱松岩同住一幢两层楼房,从此专心致力于书画艺术的创作……

(南京中央路117号寓所)

此一阶段林散之担任公职,频频参加社会政治活动、文化活动,为林散之晚年的书画艺术的发展提供了新的社会文化平台。尤其1963年被聘入江苏国画院成为专职画师是他一个非常重要的人生转折点,对于林散之后半生的人生定位和书画艺术进入鼎盛期起到了非常重要的促进作用。

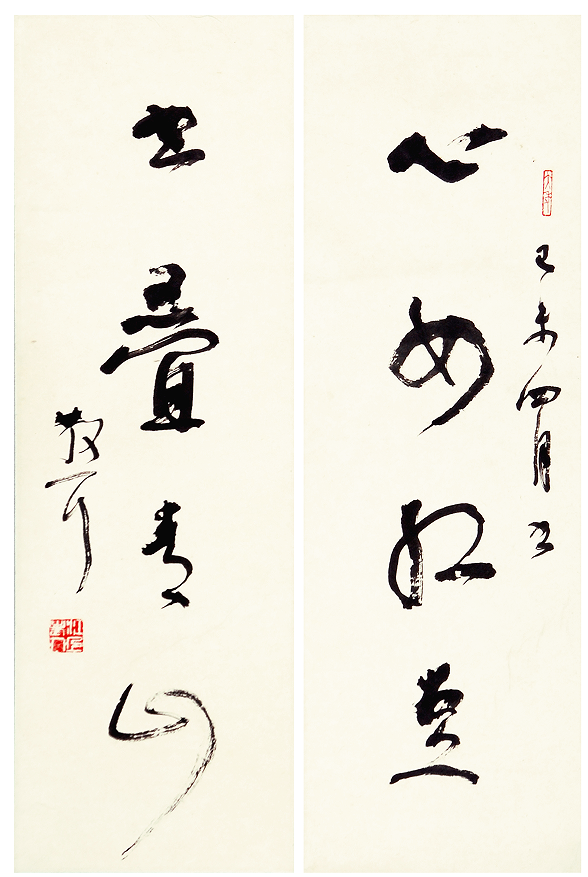

(1955年林散之草书对联“心如书叠”纸本立轴 68cmx23cmx2 江浦求雨山名人纪念馆藏)

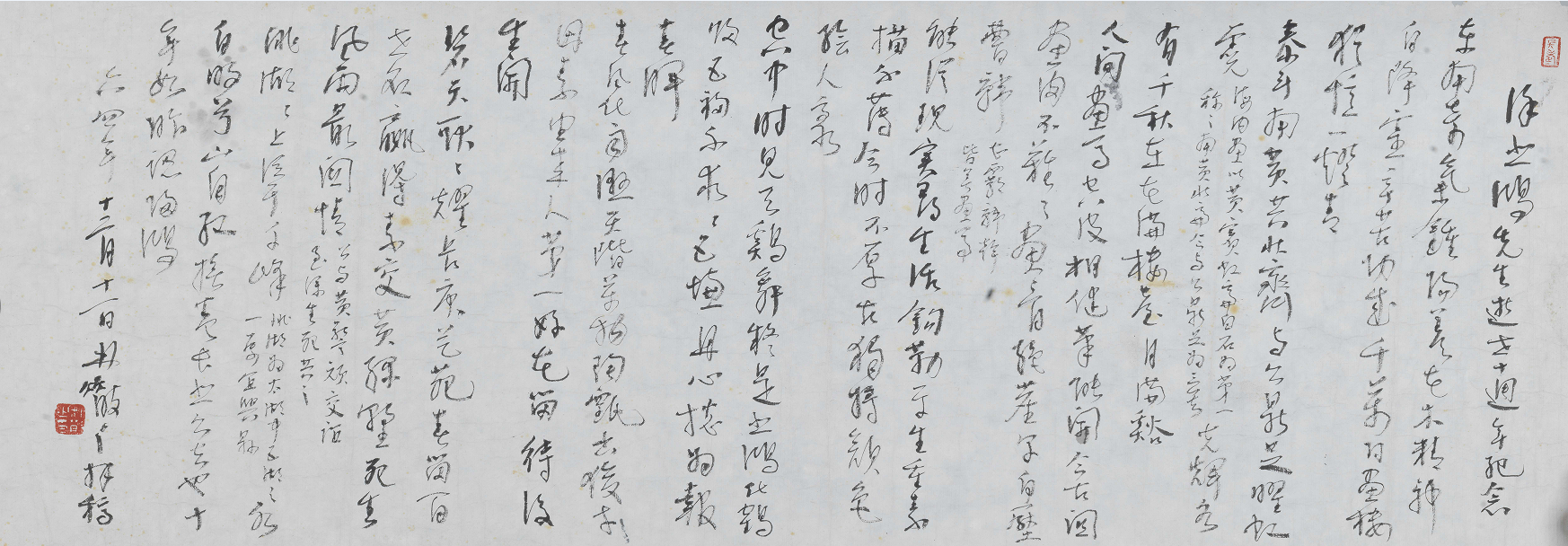

这一时期是林散之社会交往、文化活动更为频繁的一个时期,因频频的社会活动、文化活动得以结识社会知名人士,诸多艺术爱好者也频频来访,都使林散之获得了极大的愉悦与欣慰,创作的激情亦随之爆发。尤其与文艺界人士的接触,为林散之的书画艺术带来了新的资源和良好的外部社会文化条件,使他的书画艺术创作继续呈现出新的提升的势头。上世纪五十年代林散之先后结识了懒悟和尚、石谷风、邓西亭、圆霖法师等人,1958年与胡小石相识;1961年与萧娴相识;1962年在出席政协江苏省第二届委员会第二次会议期间,又结识陈方恪、范烟桥、朱剑芒、程小青、周瘦鹃、陈延杰、余彤甫等人,1963年经江苏省国画院何乐之介绍与高二适相识,从兹与高二适成为挚友;1964年出席政协江苏省第三届委员会第一次会议期间,林散之又结识了苏州书法家费新我和王生香琴师;1964年秋经画院何乐之介绍相识汪己文……,这一系列社会知名人士都是对他的诗词、书画艺术创作有促进的文艺界知名人士。

罗康劲、懒悟和尚、圆霖法师、胡小石、陈方恪、陈延杰、夏冰流、曹汶、亚明、傅抱石、钱松岩、程小青、朱剑芒、范烟桥、周瘦鹃、余彤甫、丁士青、唐圭璋、柴德赓、李进、高二适、陈雪樵、费新我、汪已文、傅雷、俞剑华、蔡易庵、孙龙父、徐公伟、邹云翔、周本淳、田原以及尉天池、章炳文、陈慎之、桑作楷、庄希祖、齐昆、冯仲华、季伏昆、萧平、唐大笠、王冬龄、陈世雄、陈世强、卞雪松、胡寄樵、蒋永义等人都是这一时期结识的各界友人和学生辈人士,尤其高二适,在诗词、书画上更成为林散之晚年的莫逆之交,他们二人的彼此欣赏、互相唱酬也成为二十世纪下半期我国书画艺术界的一段佳话。

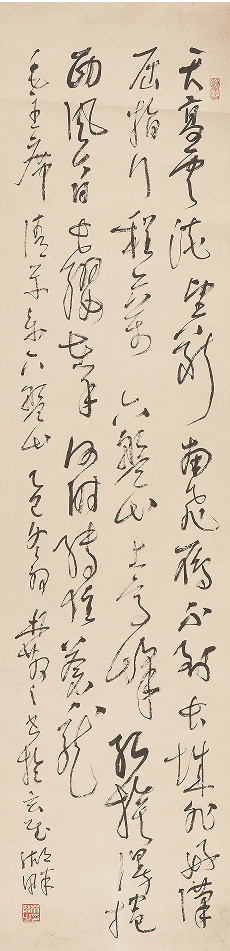

上世纪五十年代及六十年代上半期文革爆发前,应该是林散之书画艺术创作非常难得的相对舒畅的一个历史阶段。这一时期他继续不断地外出进行写生创作、诗词创作、书法创作和交游,出了不少精品之作,如:1955年创作的《江浦春修图》,成为解放后最早反映现实生活的中国画名作;1962年,作《岷江山水图》;1963年春,游宜兴东西二氿湖、善卷洞、祝英台墓等地。暮春,由无锡归来,草书自作诗《归去》;1963年秋,作姑苏十日游,游览了苏州东山洞庭湖、消夏湾、紫金庵、西坞等地;1964年1月,作山水《不烦车马上寒山图》;1964年初夏,携林荪若、林昌午姐弟二人去黄山旅游写生;1965年4月,随国画院房虎卿、丁士青、俞剑华、费新我赴扬州;1965年5月,随国画院赴徐州写生,与房虎卿、费新我畅谈甚欢,同游云龙山;1965年9月上旬,草书《人民解放军占领南京》、楷书《卜算子·咏梅》、隶书《清平乐·会昌》、行书《西江月·井冈山》毛泽东诗词留赠瞻园;1965年10月,汪己文转傅雷求画之意,精心创作了八开册页山水画相赠傅雷……文革前相对平静的这时期,林散之心境比较舒畅,创作出不少质量较高的精品之作,为上世纪为七十年代之后的继续攀登高峰奠定下雄厚的根基。

“文革”爆发的初期几年是林散之书画艺术的低潮阶段。由于“文革”的爆发和夫人盛德粹的去世,使林散之的人生经历了一个相对低潮的时期,同时也开始陆续进入书画创作转变的一个历史时期。1966年8月24日,林散之夫人盛德粹患胃癌辞世,藏于乌江、南京的大量图书、碑帖、字画被红卫兵查抄焚毁。悲痛过度,双耳失聪,为避“文革”之乱,林散之开始往来于南京、乌江、扬州、和县等地,有了不断在诸儿女家中暂住的经历。1966年9月,首先由林荇若接到扬州暂住,开始了七年的扬州流浪生活;1967年,林散之退去中央路住房,将衣物、书籍等搬到“总统府”内国画院集体宿舍存放;1967年冬,回到南京林学院林昌庚处短暂居住;1968年暮春,由南京去扬州;1968年冬回南京在南京林学院林昌庚处暂住;1968年12月30日,林散之携夫人骨灰回江上草堂,与林昌午同住。可以说,由于“文革”的突然爆发以及家庭变故,使林散之心爱的书画创作活动被迫中止,甚至人为地改变了今后的艺术创作发展方向。

“文革”前,林散之主要以作画为主,“文革”开始后,他的国画被污蔑为“黑山黑水”,他非常无奈,于是将中国画创作改为书法创作为主,中国画创作退居到了次要的部分,对于林散之来说,这确实是非常无奈和遗憾的现实。即使如此,林散之并没有颓废下来,一直坚持书画创作,一批批书画精品得以被创作出来,他的书画艺术继续向高峰迈进,这一阶段林散之创作的书画作品主要有:1966年作《忆昔吟并序》、1967年《山水小册页》十六帧、作《毛泽东诗词十六首册》《临麓山寺碑》、为何瑞生作《山水册》二十八帧、1968年为王冬龄临写《张迁碑》、1969年作《剡溪山水图并题》等,都是这一时期创制出来的书画作品,反映出他这一时期的个性特色和精神风貌。随着林散之烫伤偶然事件的发生,林散之的书法开始发生进一步的变化,迎来了晚年林散之书法艺术最为辉煌时期的到来。