张大千艺术探索之中西绘画空间表现语言的交融

□ 陈丹

20世纪是一个新旧交替,中西融合的重要时期。中国画家企图用西方绘画的写实精神、透视法、色彩等革新中国画,而中国画中的平面化构图、丰富的线条、夸张变形的空间形态也直接或者间接给予西方现代画家无穷启示。这些碰撞与交融,使得中西绘画艺术具有多种发展的可能,而交融性、反思性、多样性正是20世纪现代艺术的突出特点。

张大千生于1899年,卒于1983年,几乎横跨整个20世纪,他亲历了中国绘画百年来所发生的重要变革,其艺术生涯及绘画作品充分体现了中西绘画之间曾经发生过的激烈碰撞与交融。例如中西绘画之间的“写实”与“写意”“透视”与“移步换景”“笔墨”与“光影”等差异,很多学者都曾经讨论过,张大千也发表过相关观点,此处不再赘述。笔者认为相对于碰撞,中西绘画之间交融更值得进一步研究。本文更想从交融方面来探讨以张大千为例的20世纪国画大师们所做出的重要突破,特别是中西绘画空间表现语言之间的融合。

图1 《三十九岁自画像》1937年 145cm×58cm 纸本

绘画是空间艺术,绘画空间表现语言根源于空间观念,不同的空间观念会使得画家采用不同的空间表现语言。正是由于中西绘画具有完全不同的空间观念,融合中西绘画并非易事。虽然黄宾虹、张大千等画家都曾多次表达过中西绘画相通的观念,但是同时也发现:“一个人若能将西画的长处融化到中国画里面来,要看起来完全是中国画的神韵,不留丝毫西画的外观,这是需要有绝顶聪明的天才,再加非常勤奋的功夫,才能有此成就。否则,稍一不慎,就会变成不中不西,不伦不类,等于走火入魔了。”[1]先有海上画派、岭南画派,徐悲鸿的写实主义,林风眠、刘海粟等人的表现主义,再有李可染将“以大观小”法与透视法融合等尝试,中西绘画的交融充满实验性,有巨大突破,也受到很多质疑。

对于张大千而言,早年部分人物画学习任伯年,吸收了西方写实技巧,后来又抛弃这种手法。随着年龄的增长,到了中晚年,他维护中国传统绘画的文化立场在不断加强,却也无法回避中西绘画之间的碰撞与交融。特别是他晚年去国后,在海外寄居近三十年,游遍欧西南北美,会见毕加索,对西方古典绘画和现代绘画都有了比较全面的认识,他也自觉或者不自觉地吸纳西方绘画中的一些元素。晚年的泼墨泼彩画风,虽然张大千坚决否认自己是受西方现代抽象画的影响,但他也承认:“只是在光暗的处理上,采用一点西方的手法而已。”[2]可见张大千的确也在作品中融合了西方绘画元素。针对绘画空间表现语言而言,在张大千身上体现出以下几点20世纪中西绘画的主要交融。

图2 张大千赠毕加索《墨竹图》

一、首先是写生的重新重视

写生与写实是两种不同的空间表现语言,同时也是两种不同的空间观念。写实是主张绘画必须与自然空间保持基本一致,竭力对自然进行模仿。而写生,正像方薰在《山静居画论》中所言“即写物之生意”。更强调对自然的观察,主张艺术创作应当以自然空间为基础。笔者认为近代中西绘画空间观念之间找到的第一个真正的融合点便是写生观念。

而中国画传统在很长的时间里,也是注重写生的。从宗炳的《画山水序》中“身所盘桓,目所绸缪。以形写形,以色貌色”,到韩干以马为师,到宋代院体画的“斗牛夹尾”“孔雀升高,必先举左”等都同样是耳熟能详的典故。只是从元代开始,正如罗樾所说“传统的风格开始作为主题起作用”,对笔墨情趣的追求,对意境的强调,慢慢地使得写生观念被弱化。明代后期,董其昌就提出“以境之奇观论,则画不如山水,以笔墨之精妙论,则山水决不如画”,他虽也提倡“师造化”,然而实际上更偏重于“师古人”,他对后世的影响也非常巨大。发展到清代,以“四王”为代表的画家往往醉心于对古人笔墨追慕,而忽视了对自然真山水的摹写。

到了近代,与北京的“国粹派”不同,此时的张大千所在的上海在其师曾熙、李瑞清等人的倡导下兴起了一股师法格调清新、重师造化的石涛及野逸派的热潮。张大千、张善子昆仲都成为这股浪潮中的重要人物。石涛在中国绘画史上的地位举足轻重。石涛在《画语录》中提出“尊受”“蒙养”“生活”等观念,虽然他这些观念远远超出了简单的写生观念,但是“搜尽奇峰打草稿”,提倡要师法造化,却又和写生观念有相一致的地方。西方绘画重写生,是在西方理性主义传统背景下,认为人可以通过理性思维去认识和再现客观自然。而中国绘画传统中,写生只是手段,即打“草稿”,最终却是需要“澄怀”“观道”“畅神”。中西写生观念在20世纪二三十年代有着完全不同的文化背景,但是起码手段看起来是一样的,张大千在这一点上很自然地便融会贯通了,这种重写生的观念影响其整个艺术生涯。

图3 《白云岳图》1931年 182cm×80cm 纸本

他青年时代便游历了国内的名山大川,包括了黄山、衡山、华山、峨眉山、青城山、天目山、罗浮山、二郎山,以及长江、黄河、钱塘江、新安江、洞庭湖、洪湖等,足迹遍及全国。他晚年寄居海外,又行遍欧西南北美。他将游历与生活的体验融入创作,以自然实景之山水为描绘对象,包括山石林木的质感,自然生态以及空间透视等表现。诚如张大千常谓:“要领略山川灵气,不是说游历到那儿就算完事了,实在是要深入其间,栖息其中,朝夕孕育,体会物情,观察物态,融会贯通,所谓胸中自有丘壑之后,才能绘出传神的画。”[3]他笔下的黄山、金刚山、二郎山、万里长江……无不雄伟神奇、瑰丽多彩,各具特色。特别是早期游览黄山等地归来后所作的《白云岳图》《新安江行舟图》等,虽然采用了古人笔法,然而更忠实于自然山水的真实风貌。

张大千晚年的大量泼墨泼彩山水画,同传统山水画在审美追求上有了极大的不同,这些作品更偏重表现自然空间。在传统山水画中,山水是“质有而趣灵”“以形媚道”。首重的不是其质而是其趣,不是其形而是其道。传统山水画中主要表达的是士大夫羡慕山林,追求心灵平静,向往天人合一的精神诉求。而在张大千的泼墨泼彩山水画中,如《爱痕湖》《瑞士雪山》等作品中并没有明显的传统文化精神诉求,它们更像西方风景画,虽然也是画家心灵的表现,但是更强调对客观世界之美的捕捉。台湾研究学者巴东认为,这些作品中中国书画与文学结合的传统文人特质“已被较集中于强化视觉效果的绘画表现方式所取代,这显示出张大千确实颇受许多新绘画形式与时代风气之影响。”[4]张大千的泼墨泼彩山水画明显更注重强调客观空间的再现。

张大千的花鸟画也突破了传统的“比德”模式,他常年对自然花鸟进行细致的观察,特别是居住在网师园、青城山等阶段,曾经潜心地钻研物情、物理、物态,他晚年创作的花鸟画在工、写之间达到一种巧妙的平衡。比如《嘉义八号凤梨》(图4)等作品,有非常强的对物写生能力。

对写生的重视是20世纪中国画坛的一个重要现象,它表现在一大批重要画家身上。这种现象表现出中国绘画空间观念的调整与改变,加重了对自然空间的认识,有的学者甚至认为这是西方绘画中的科学观念传入之后的重大的影响。这种观点有其正确性。

图4 《嘉义八号凤梨》1971年前后 纸本 46cm×60cm

二、强化了作品的视觉性

西方绘画具有视觉文化传统,西方绘画更偏重于去认识空间,特别强调视知觉。而中国绘画发展到文人画之后更重体悟,画面空间往往并不是最重要,而更重要的是画面以外的空间。20世纪中国绘画中重新追求视觉性,强调画面的美感,这与西方绘画达成某种一致性。

对视觉性的追求,在张大千的整个绘画生涯中是贯穿始终的。他早年临摹石涛惟妙惟肖,但是,他将石涛的老辣变为秀润,将线条的拙涩变为流畅,使得画面更具有可视性,同石涛的抱朴守拙的文人画风有不同的审美追求。他后来面壁敦煌之后,转变文人画风为画家画风,更是向视觉性的追求上迈出一大步,其中一个显著的特点就是加强了色彩的表现力。

他40年代敦煌归来之后创造的一系列人物画精品都精妙绝伦,比如广为流传、深受很多人喜爱的仕女画《午息图》(图5):一个体态丰盈的仕女斜倚占据了画面的三分之二,她身着素雅的白衣,身上没有多余的饰物,唯腰上用青绿丝绦系着束腰。一头如瀑的黑发,粉面含春。背景是一棵翠绿的芭蕉树。芭蕉树上一簇鲜红的花朵恰似簪在仕女的鬓旁,和仕女的朱唇相互映衬,而又往下一路映红了束腰上的缠丝花卉、仕女身下精致的地毯。此幅画深受敦煌壁画色彩以及人物造型的影响,主体用青绿与朱红,色彩艳丽而又清雅,为了衬托仕女的眉目如画,除了乌发和眉眼用了黛青之外,人物衣纹都用赭色。精妙的色彩搭配,使得仕女艳丽妩媚,却又不失端庄娴雅。此作“无论用笔、设色、构图、造景,处处严谨”,从整个中国绘画史上来看,也是登峰造极的仕女画精品。

图5 《午息图》1951年 46cm×29cm 纸本

张大千对视觉美的追求也体现在对青绿山水的偏爱上。自董其昌提出南、北宗之分以来,青绿山水被认为是北宗山水,在格调上不如水墨山水,不为世所重。张大千从30年代起就喜好青绿山水,临仿过杨昇的《峒关蒲雪》等,40至60年代,他“把中国历史上所有重要的青绿传统皆学习一遍”,[5]经过对敦煌壁画和宋元山水的日夜揣摩。他将从前者中得来的色彩经验与后者千岩万壑的空间布局结合在一起,创造出一批青绿山水画精品,比如《沱水春居图》《西山兰若》等,《西康游屐图册》中的作品也属于此类风格。

晚年张大千经过漫长的摸索实践,融合水墨和色彩创作的泼墨泼彩作品呈现出“苍浑渊穆”“晴光离合,神秘莫测”[6]的境界,在墨的衬托下,青绿色彩呈现出宝石般的强烈的光感。这是相当独特的。传统中国画中也有的,如:雪景图、月下图、夕照图等,然后除去题材的需要,一般作品不太考虑光的问题。然而在张大千的泼墨泼彩中,“他打破古典绘画的束缚,大胆使用明亮的色彩,进行泼墨泼彩,其作品不但有写意化的笔墨语言,更有强烈的光色效果,营造出烟云吞吐,色彩浓艳深邃的神奇幻化之境。张大千的泼墨泼彩作品以色光融合为本,以意向光的运用为特点,由画作整体和情感的需要,将光与水墨进行构成,创建新的语言形式,进而营造出光雾斑斓之境。”[7]

如他1965年所作的《幽谷图》,此图前方以浓墨与石绿层层交融染出相叠而出的高耸山峰,透过极窄的幽谷,可见后方用淡墨和淡绿染出带有朦胧皴法的远峰。一线纯白的幽光出现在画面左边黛青色岩壁上,似瀑非瀑。两边崖壁上的,差不多高度位置几抹纯度极高的朱砂,与下方一团同样耀眼的石青,使得整幅画在幽暗中又见明亮,而明亮中更见山谷的幽深。而为了使这几个亮点不显得过于突兀,张大千在图画的最下方又布置了几抹暗淡一点的石青与朱砂渐渐隐没在更深的墨色中。这种强烈的色彩对比,这样高超的驾驭色彩的能力,在中国画中,就算是在青绿山水中,也是极为罕见的。还有此一阶段的《阿里山晓望》《秋山夕照》等一系列作品,都呈现出鲜明的光色效果。这种光色效果强化了作品的视觉性。

这种对视觉性的追求,与明清以来文人画注重文学性,追求色调淡雅、意境悠远,甚至乱头粗服,不追求视觉美的审美传统大异其道。更注重色彩、光影,更注重画面的视觉性,在近代的中国画坛不只是张大千个人的表现,而是一股重要的时代潮流,从海上画派开始,画坛主流中的文人气质在减弱,而市民气质和民间气质在加强。一直从属于墨色的色彩表现力被逐步得以重视。这中间当然有中国画回归文人画之前色彩传统的因素,但不能否认西方绘画在其中起到一个重要的推动作用。

图6 《瑞士雪山》1967年 纸本 67cm×92cm

三、空间表达更为自由

随着中西绘画中的空间观念的碰撞,相互之间的了解在加深,在空间表达上更为自由。从张大千的作品来看,特别是山水画中,可以看到大量的符合“深远”“平远”“高远”传统构图的作品,也有借鉴了焦点透视,甚至现代摄影构图取景的作品。而聚焦到他成就最高的泼墨泼彩作品上来看,他的画面构图在二维空间与三维空间之间自由转化,更大胆地借鉴了西方“色彩空间”构图技巧。

张大千的泼墨泼彩山水作品,其风格前后是有变化的。以傅申为代表的研究者将其分为三个阶段:1.1956年病目前后。张大千在巴黎为郭有守画的写意山水人物册,运用极为自由奔放的笔墨作小幅的大写意。2.至1963年,张大千渐渐采用半自动的泼墨法,或兼用大面积的泼彩法,终而在1964—1969年间他发展出有整体感的、成熟的泼墨及泼彩,或两者兼用的画法。3.60年代以后,张大千虽然继续此类画风,但比例上逐渐减少,又渐渐回到较具象和皴法加多的较为传统的手法。[8]

他最具特色的泼墨泼彩作品应该是60年代第二个阶段创作的,如《瑞士雪山》(图6)、《烟云晓霭》等,这些作品打破了传统山水的三远式构图,而多采用截景式构图。其中,《瑞士雪山》为张大千在欧洲旅行后所创作。在此幅画作中,具体的山景、树木、屋宇都被抽象化,大片层次丰富的泼墨和鲜亮白色为主的泼彩进行激烈地对撞,加强了墨与色的独立表现力,“在色彩群所配置的对比效应中,产生前后远近的物理性错觉、故而使二度平面具有三度立体的空间效果。”[9]而这种以色彩与墨本身所构成的平面和谐关系替代了由传统笔墨结构描述的三维空间体验。

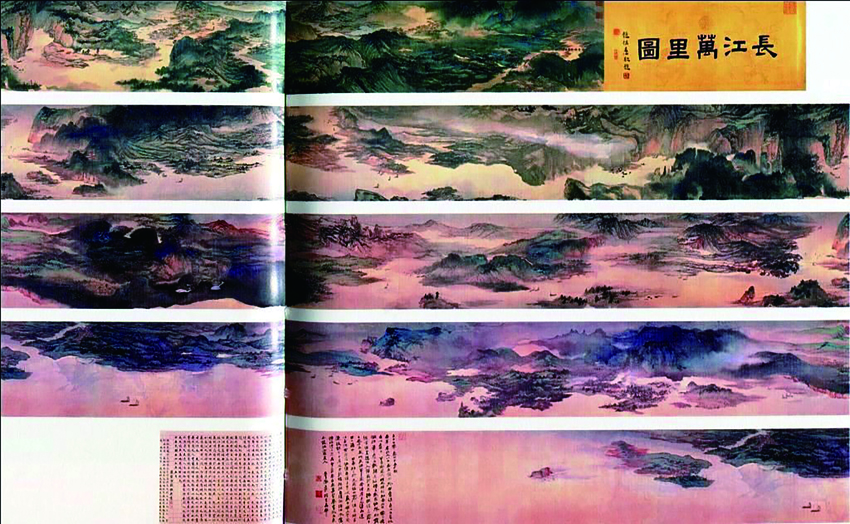

而之后第三阶段所创作的《长江万里图》《黄山前后澥》等作品虽然仍然采用泼墨泼彩的技法,却又向传统山水构图中的三维表现回归。《长江万里图》是张大千为多年好友张群祝寿所作,表达了张大千、张群等飘泊海外的游子对故土的共同思念。此图采用了传统山水“鸟瞰”式视角,描述了长江发源自青海以后,流经四川,从岷江索桥开始,直至江苏入海的沿途景色尽收眼底,无论沿岸之屋宇、舟帆、山岚、云雾、远山、近水、林瀑、城垣等,疏疏落落,千岩万壑沿绵不绝。对比《幽谷图》等作品,此类作品具象性增强,三维表现也增强。

空间表达的自由也是中国近现代绘画的一个显著特点。传统图式一统画坛的局面早就被打破。不管是国画还是油画,或者其他画种,画家可以根据自己的表达需要和喜好进行试验性尝试。比如林风眠的油画作品中的平面性构图,比如李可染将焦点透视同“以大观小”法的结合。西方绘画也同样,立体派、未来派等流派的蜂拥而至,也是对于空间表现的不同探索。

图7 《长江万里图》1968年 绢本

结语:在碰撞与交融中不断探索

张大千是20世纪中国画坛非常具有代表性的一位画家,他的绘画充分体现了传统与现代的转换以及东西方的交流。

中西绘画中的空间观念虽有很大不同,但都体现了人类对空间的认识与理念,对于宇宙奥秘的探索,对于人的存在的思考。中西绘画中的空间表现语言都是视觉与知觉的统一,是再现与表现的统一。正是基于此,中西绘画才有了交融的可能性。碰撞与交融会不会使得强势的一方消灭掉弱势的一方,或者使得绘画失去自己的民族特色?面对西方绘画,其他的绘画都曾经或多或少地产生过这样的文化焦虑,然而“笔墨当随时代”已经成为共识。随着新世纪人类历史的突飞猛进的发展,世界越来越一体,空间认识越来越趋同。针对作为空间艺术的绘画而言,每一个画家仍然面临着对空间表现语言的选择,文化价值取向、时代风尚都会使得这个问题更为复杂。然而正是由于这种复杂性,使得绘画艺术具有了多种发展的可能性。

注释:

[1]李永翘.张大千论画精粹[M].广州:花城出版社,1998:13.

[2]张心智.从银川举办我父亲张大千的画展谈起.张大千的生平与艺术[M].北京:中国文史出版社,1988:38.

[3]李永翘.张大千画语录[M].海口:海南摄影美术出版社,1992:69.

[4]巴东.张大千泼墨泼彩画风之发展意义——中国绘画与西方抽象艺术之理念分歧[C].张大千110周年书画纪念特展.台北:台湾历史博物馆,2009:33.

[5]冯幼衡.张大千中期1941-1960的青绿山水:尝恨古人不见我也![J].书画艺术学刊(第十一期):54.

[6]郎绍君.三十六峰云奔腾——张大千《云山图》[J].美术研究.2005(2):26.

[7]王平.论张大千绘画中“光”语言的嬗变[J].内江师范学院.2011(7):33.

[8]傅申.张大千的世界[M].台北:台湾羲之堂,1998:84-89.

[9]董小蕙.张大千泼墨泼彩画风之色彩空间探讨[C].张大千研究论丛第二辑,北京:中国文化出版社,2014:23.

本文为张大千研究中心项目“张大千山水画写生研究”(项目编号:ZDQ2018-01)研究成果。

作者简介:

陈丹(1977- ),女,汉,四川内江师范学院张大千研究中心研究员,文学博士,教授,中国文艺评论家协会会员。