南京大屠杀又添史料新证

——南图馆藏文献《南京难民区九十四日记》记录日军屠城暴行

□ 陈军

江南时报讯 在第十个南京大屠杀死难者国家公祭日前夕,一部记录侵华日军在南京烧杀抢掠等法西斯暴行和百姓在“敌人铁蹄之下过非人生活”的回忆录——《南京难民区九十四日记》,在南京图书馆抢救性整理民国文献时被意外发现,南京大屠杀史研究再添有力证据。

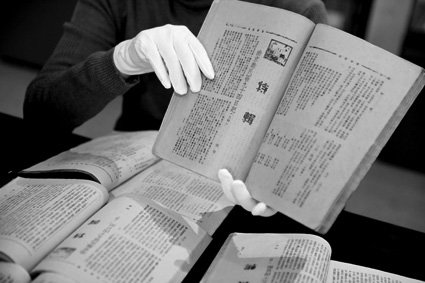

微微泛黄的十期九册《警察向导》刊物原件总体保存完好,字迹清晰可辨。新华报业全媒体记者 余萍 摄

《南京难民区九十四日记》的作者是无锡人杨权,字通甫,1891年2月生人。时任首都警察厅保安科科长,日记是其逃离南京辗转到达重庆后写作的回忆录,记述了1937年12月12日夜逃入难民区至1938年3月17日晨化装逃离南京这段共计94天时间的经历见闻。连载发表于1938年7月在重庆创刊的内政部警察总队的机关刊物《警察向导》,目前仅见第一期至1939年4月7日第九、十期合刊,计10期9册,共连载发表9篇日记、4万余字。原本计划分“南京陷落以前”“难民区九十四日记”“逃出以后”三部分予以发表。目前所见9篇文字,仅仅是“难民区九十四日记”中前四天在难民区的经历见闻。日记其余下落,尚不清楚,待查。

杨权为何写作并发表此日记?

日军在南京犯下的惨无人道之滔天罪行,成为杨权挥之不去的噩梦。杨权在日记中写道:

……己身之所经过及耳闻目睹之事,极人世之惨酷与丑恶。敌人所施于吾同胞者,虽如《黑奴吁天录》之善于刻画,亦难描写其万一。

文字强调了日军在南京的暴行远远超出文学家之无限想象。杨权进一步说,“敌人今日之兽行”,“以惨酷为游戏,其烧杀淫掳之能别出心裁”,让曾经的土匪们见了,“亦当自叹勿如也”。杨权对于自己所见闻之日军暴行,因为其“出乎人情以外”,简直不敢相信是发生在人世间的真事,不禁产生“日本人是否还是人类”“此世是否尚是人世”的质疑。因此,杨权通过回忆日记的编年体叙述,以自己切身在南京难民区的经历见闻,向世人揭露日军在南京的滔天罪行。他在日记中写道:

我担保后方各同胞决不会遭遇到像我一般的遭遇,却希望每一个同胞都能体会到我在那样遭遇中所尝到的滋味。所以我愿意把在难民区中所见所闻的许多家庭琐碎毛细之事写一些出来,给读者诸君们尝一滴水知大海味……

杨权日记的史料证据

就史料证据的发表载体来说,《警察向导》是内政部所管辖的机关刊物,有其权威性。就南京大屠杀史料证据的时间来说,杂志创刊于1938年7月,杨权的日记如此大体量,其写作肯定在此时间之前。因此,可以说,此日记是较早公开连续发表的南京大屠杀亲历者的长篇回忆录。

日记以编年体方式,全面细致记述反映了94天难民区期间诸如军警抗战牺牲、敌军入城、敌人焚烧、残杀奸淫掳掠、沦陷后的工商业、难民生活等若干事件,是又一件揭露日军南京大屠杀暴行的铁证。例如,在第一部分“南京陷落以前”的文字中:

明确提到警察在挹江门、乌龙山等地与日军作战的事迹。警察为抗击日军仅700余人生还,另外有1000多警察沦入难民区,受尽敌人的搜查、残杀和屈辱。明确记载了难民区的范围,即汉中门以北、山西路以南、中山门以西、西康路以东。

记载了日军违反和难民区国际委员会的约定,于12月8日中午公然轰炸了汉口路一带。继之,在12月9日记载道,“数日在炮火声中。敌机是整日在上空轰炸”;9日夜,“南京的东南西三面统统给敌人围住了!”

12月10日记载道:“今天一天就整日在猛烈的炮火声和敌机炸弹声中度过去了。”类似语句在日记中经常看到。

12月11日上午十一点半左右,一百多名日军从光华门被轰炸的缺口冲进城内,后又被击退。到了夜晚十一时半左右,又记述了在高级法院三楼屋顶所见,“城外东南西三面有十几处大火,夹杂着闪烁的炮火,景象好不惨厉”。

12日又记载道,“其实这一天是枪炮声和炸弹声最热闹的一天,大炮不时打进城来,炸弹的爆炸是更不用说”;“城外一片火光”,“只见环城外满天都浮着火光”。在第二部分“难民区九十四日记”中继续写道,“难民区和难民区以外的景象,今晚是两个世界;难民区以外,是极天际地的火光,难民区以内……多数都不点灯,街巷都隐在黑暗里”。

在第二部分“难民区九十四日记”目前发表的日记中:

记载了作者逃入难民区所居住的具体位置:华安新村四号。户主是代号T先生和太太以及两个姑娘。交代了“房子里已住满了,连地下都铺满了”的救助状况,并且非常详实地说明了屋内拥挤之态:一丈见方的屋子里,靠南墙北墙西墙已经铺三张铺子,杨权等三人的铺位是继续插在南北两铺之间、屋中间的方桌子底下和方桌子以外的地板上。另外提到的一个救助难民的私房位于青岛新村二号,里面同样住满了人。杨权等三人原本还想迁到青岛新村二号改善一下居住条件,只得无功而返。

记载了12月13日凌晨四五点,南京沦陷,日军进城。“在晨光熹微的时候,敌人有少数步兵冲进了水西门和汉西门,防守两门的保安队警察,有三五个得着命逃入难民区,多数都在城门和城门附近战死了。敌兵沿着莫愁路、汉中路一直冲到新街口,汉中路有几个老百姓见了敌兵,向难民区里逃,敌兵跟着追入难民区,在难民区里杀了三十几个人,都是老百姓。”

记载了13日上午十点到十点半左右,日军从紫金山麓升空一个气球对城内进行侦察,“十一点钟光景,听见中山北路上一群马蹄声,我又上晒台,隐在一件晒晾的衣服后面观看,见一群敌骑,约有七八十人马,已冲过最高法院的门口,向北而去,不久又冲回来,仍循中山北路向南而去。相隔不到半点钟,又一队坦克车,约三四十辆,也循中山北路由南冲来”。敌骑和坦克是攻破中华门进来的。

12月14日记载:汉口路的人很多,两边摆满了摊贩,多是些日用东西,煎饼呀,食盐呀,香烟呀,火柴呀,咸菜呀,酱呀,花生米呀,简直成了一个闹市。敌兵也挤在中间,来来去去……(15日也记载说:“湖南路和宁海路交叉处的广场,已成了一个闹市,油盐酱醋酒米咸菜木柴等东西,已都有得卖。”房东T太太上街买菜还亲眼目睹了“一个敌兵追着一个十六七岁的青年,一刺刀从背后戳进去直透过肚皮”的残杀案。)

又如:

青岛新村到了,南京城简直变了,荒地上新搭起的棚户十来家,家家门口插着一根小竹竿,翘起一小方白布,画着敌国国徽;那棚户里的人,不论男女,都戴着一个日徽臂章……

又如:

夜了,四边起火;上晒台一看,火光何止二十几处,远处也有,近处也有,都在城内……

火光烧得满天价通红,从玻璃窗里隐隐的红光透进屋里来。忽然一阵很紧密的枪声,立刻就有小钢炮的声音夹在里面,大家都惊醒了……

15日通过描写一个名叫“孙老头”的难民偷偷回到自己房子时的见闻,记载道:杀人的情形大量存在,“有杀在屋里的,有杀在街上的,看见二十几具尸首”。

15日还详细记述了日军搜查住户掳掠财物的情形:

不久,大家也都看见穿一身黄呢军服的一个敌兵在对面楼上,提着枪,拖着腰刀,在吆喝着,身子时时一屈一伸在翻腾那家的箱笼……

又如:

大约又是十分钟,敌兵一个个下了三号的楼,从三号的后门走向四号来。共有五个人,三个上楼来,两个走入楼下的房间去。大家散开,各走归自己的铺位等着。清清楚楚的皮鞋声,一步步上楼,推进我们的门来了。可笑得很,他们一进门,并不马上动作,只站在门口,用日本话问我们,我们不懂,便又举起一只右手来做手势,将食指一勾一勾地,问我们“有没有”。无疑地是问我们有没有手枪,我们都摇头。他们还不放心,内中有一个,大约是胆子大些的,在衣袋里摸出一支铅笔,走到墙边,在墙上画一支手枪,又指着问我们“有没有”。我们都答称没有,他们面上便立刻现出勇士的神奇,开始深入屋里来,将我们一个个都搜腰,翻床铺,倾筐倒箧,把零碎农物撒了一地。他们各有所得,走向楼上对面一家去干这生财大道了。

当天,这样的搜查就来了一共六批。12月16日“一共来了七八批”。

16日还特别记述了两次大规模杀人。一次是房东T太太出去买菜所见:

她出门走不多少路,将要出大方巷的地方,看见有好多人四散奔逃,街道巷尾,敌兵已布了岗,将逃的人一个个的拦住,情形骚乱得很。她停了步,四面望一望,遥见隔水沟那一边,一片大菜园地上,站着一排敌兵,面前绑着百十个壮丁,都反剪着手,坐在泥地里,还陆陆续续在街上在人家家里一个一个的绑去。菜园地附近,有一所房子,后门开着,有两个敌兵守着;在菜园地的敌兵把被绑的人们一个一个押进那后门去,只见有进去的,没见有出来的。

……绑到湖南路旁一水塘边环跪着枪毙的。死了,便把尸首推在水塘里,一个一个半沉半浮地汆着……

一次是杨权自己偷偷瞧见的最高法院院子里的一群已经没有了枪械的士兵被杀:

最高法院也去了十多个敌兵,正在提人。……百十个人没有一个能逃掉,都被敌兵用绳将两手反剪捆缚起来。……

那最高法院绑去的一群,也是同日在那个水塘边枪毙的,尸首也推在水塘里。今日被杀的人很不少,敌人是将难民区划成若干小区,分若干小组,分头捕杀的。这两起发生在我们住所的附近,所以我们容易晓得。

到了16日夜幕降临,日记记载说:“直到天黑以后,红光映进屋里来,凭窗一望,城内共有二十几起火头……”

在全部9篇日记文字中,多次出现“屠杀”一词。例如,13日日记中写道:日军坦克车队和骑兵队“沿马路搜索了一遍,仍循着原路退出中华门,并没有遇到战斗。后来步兵进了城,才大肆屠杀。我们驻守小营的保安警察一中队,也是被敌人的步兵围歼了的”。当天日记中继续写道:“大约在下午三四点钟时候,敌兵把难民区封锁了,在难民区四周和中山路,中山北路、山西路,西康路,汉中路各路接界的地方,每一街口设两个岗,把步枪挟在腰里,横着……难民区以外,当然有另外的部队在担任屠杀。”

杨权日记史料的一个特点

杨权在日记中不仅仅是叙述描写经历见闻,更是在叙述描写的文字中间,不时穿插对于日军在南京犯下罪行的深层人性反思,使得日记作为重要史料证据更富于理性深度和批判力度。

例如15日发生日军在闹市杀害一个中学生的事件之后,闹市的小商小贩们又从惊骇中重回摊位继续买卖,明知杀人凶手就在旁边,却仍旧硬着头皮做买卖。对此现象,杨权没有过多责备民众精神之麻木,而是从自己94天难民生活的深度体验出发,认为是南京民众“非但没有心死,并且每一个难民和每一个难民都发生了无上的友谊,他们不用交谈,便能互相谅解,同生死,共患难,他们的精诚团结是内在的,表面上看不出来,看见一个同胞的死,未必会哭泣,甚至面部也没有丝毫的表情,但是心却更练硬一些。……现在沦亡区难民们对于民族主义的认识,所了解的程度,恐怕不是只在字面上或言论上做功夫的人所能懂得,他们已养成了内在的精诚团结的力量,又练成了这忍字的功夫,到机会到临的时候,我们且看他们会做出些什么事业。”

15日杨权等人的藏身居所被日军发现,众人无不忧心忡忡,杨权认为这种梦想躲进“桃花源”而偷生的想法过于天真,个人和国家民族之间的关系是“覆巢之下,焉有完卵”,所以强调提出一个民族、一个个体为了生存必须要战斗,“一个人在社会上,隐士是做不得的;一个国家在国际间,桃源洞的组织是存不住的……一个民族或者一个人要消失了战斗意志,就决不能在世界上生存;到了战斗力完全消失以后,就只好听人宰割。一个国民,平时没有和国家共存亡之心,到国亡以后,想要在敌人铁蹄下偷生,是一点把握也没有的”。

对于日军搜查住所、进行掳掠的穷凶极恶之行,杨权的态度是“一面鄙视他们,一面又很真切地给他们抱同情”。为何如此说呢?杨权进一步反思解释说:

他们和我们一样是一个人呀!衣服弄得那样破烂,脏,走到人面前一股臭味,生理上糟蹋到那种样子。他们在本国的时候,一样是有人格的呀,现在弄到见钱眼开那种鄙贱的样子;心上没有旁的事,只有吃和女人,回返到原始人的程度。倘使我现在是富有的话,我真要给他们每人换一套干净小衫裤,还办一所感化院,把他们拉回文明世界来。他们是自己愿意把自己糟蹋到这样的么?他们自己愿意到中国来作恶么?不过他们少数军阀想升官发财,把他们做工具,硬生生地把他们赶到中国来葬送而已。……他们只做了军阀升官发财的工具——牺牲品。

杨权富有理性地深度剖析批判了正常人性在日本军国主义思想影响下的畸形扭曲,从文明退回到野蛮原始,并揭示了中国必胜的坚定信念:“(日军)他们意志的颓丧,他们晓得最后的胜利是在我们,他们慢性的自杀,他们晓得自己来得去不得,要死在我们的国土等等事实。”

除了日记一开头就控诉“日本人是否还是人类”之外,日记多处以一种嘲讽的口吻对日军惨无人道的暴行予以抨击批判。对于日军罔顾公理、滥杀无辜的野蛮无耻行径,杨权写道:“在日本人的国际法上,岂但缴械的士兵可杀,只要是一个中国人的壮丁,便够上枪毙的罪名了。”当南京难民区国际委员会中的一位美籍委员为自己允诺中国士兵缴械而不会被日军杀害却最终还是被日军杀害自责痛苦时,杨权表示:“这那里是他料得到的事,他原以为日本也是一个文明国家,日本人也是一个人,也有人道的呀!”胸中悲愤激越之情溢于字里行间。

(作者系南京图书馆馆长)