江南时报讯 “无论时代条件如何变化,我们始终都要崇尚劳动、尊重劳动者。”在礼赞劳动、致敬劳动者的“五一”即将到来之际,回望百年波澜壮阔的奋斗历程,人们不禁思考:构成我们百年奋斗的精神动力究竟是什么?老一辈劳动者付出了怎样的努力和奉献?尤为重要的是,我们又该如何继承和发扬他们身上的劳动精神,使之成为中华民族砥砺前行、永不衰竭的力量源泉?

2019年起,南京大学当代中国研究院“新中国工业建设口述史”项目团队,利用寒暑假踏上了一场劳动精神的寻溯之旅:足迹跨越中国东北、中原、西南,走进鞍钢集团、中国一拖、中信重工、大庆油田和原贵州“三线”企业,面对面采访了数百位平均年龄在70岁以上的新中国工业建设者,获得了大量的访谈录音和实物史料,整理出口述史稿几百万字……借助鲜活丰富的个体讲述,一群90后、00后们得以钩沉新中国工业化成就背后的精神动力,领会“劳动传统”何以成为推动国家发展和社会进步的关键力量。

(周晓虹教授在做口述史访谈)

(赵翰琪同学、杨子薇同学和被访者交流)

历时两年多调研,“新中国工业建设口述史”团队在南京大学文科资深教授周晓虹的大力支持下,孵化出两项挑战杯项目《咱们工人有力量——将青春热血倾洒在新中国工业发展的道路上》《探寻新中国工业化的精神动力——工业建设者劳动传统的形塑与传承》,分别于去年5月和今年3月在第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛上斩获红色专项和主赛道两项特等奖。沉甸甸的奖杯背后,是写在大地上的学术论文,更是老一辈劳动者向“接力者”的精神滋养与价值传递。

探寻:走近历史教科书上的名字

团队成员蔡子扬同学,是来自贵州的一名00后,他的爷爷就是一位当年的“三线”建设者。

“我爷爷上世纪50年代在北京当兵,转业后进入国防部第五研究院,他们的院长是钱学森。国防部第五研究院更名为第七机械工业部后,我爷爷从‘七机部’调到了‘三线’,就这么离开了繁华的北京,从此把家安在了贵州。”蔡子扬回忆起来,遗憾于爷爷的“深藏功与名”——在他的成长记忆里,爷爷很少对家人讲起他在“三线”的故事。

蔡子扬的遗憾恰恰解释了他们的口述史项目所选择的小切口,即通过对工人阶级劳动传统的寻溯,来阐述人民群众创造历史的深层逻辑,以普通人的“小历史”叙述,来丰盈“大历史”的纹路和肌理。

(蔡子扬同学(中)在和受访者交流)

口述历史和集体记忆理论分别构成了该项目的研究方法和理论基础。此次挑战杯项目的指导老师、南大社会学院助理研究员胡洁博士解释,鉴于项目关注的是新中国筚路蓝缕的前三十年,那一辈工业建设者们年事已高,对他们进行一次大规模的采访,具有很高的抢救性价值;口述历史研究法强调的自下而上的视角,可以对传统史料的宏观视角形成补充,鲜活的个体讲述所折射的集体记忆,也为人们理解“今日中国何以如此”,提供了一条更具说服力和震撼力的路径。

(胡洁老师在做口述史访谈)

口述史项目团队选取了五类企业:鞍钢,新中国最早建成的钢铁生产基地;洛矿(洛阳矿山机器厂,后更名为中信重工),毛主席亲自批示建设的我国第一座现代化矿山机器厂;一拖(第一拖拉机制造厂),中国第一台拖拉机的诞生地;大庆油田,它的开发建设使中国甩掉了“贫油国”的帽子;“三线”企业,拓展了我国的战略纵深,在维护国防安全、缩小东西部地区发展差距方面发挥了重要作用。

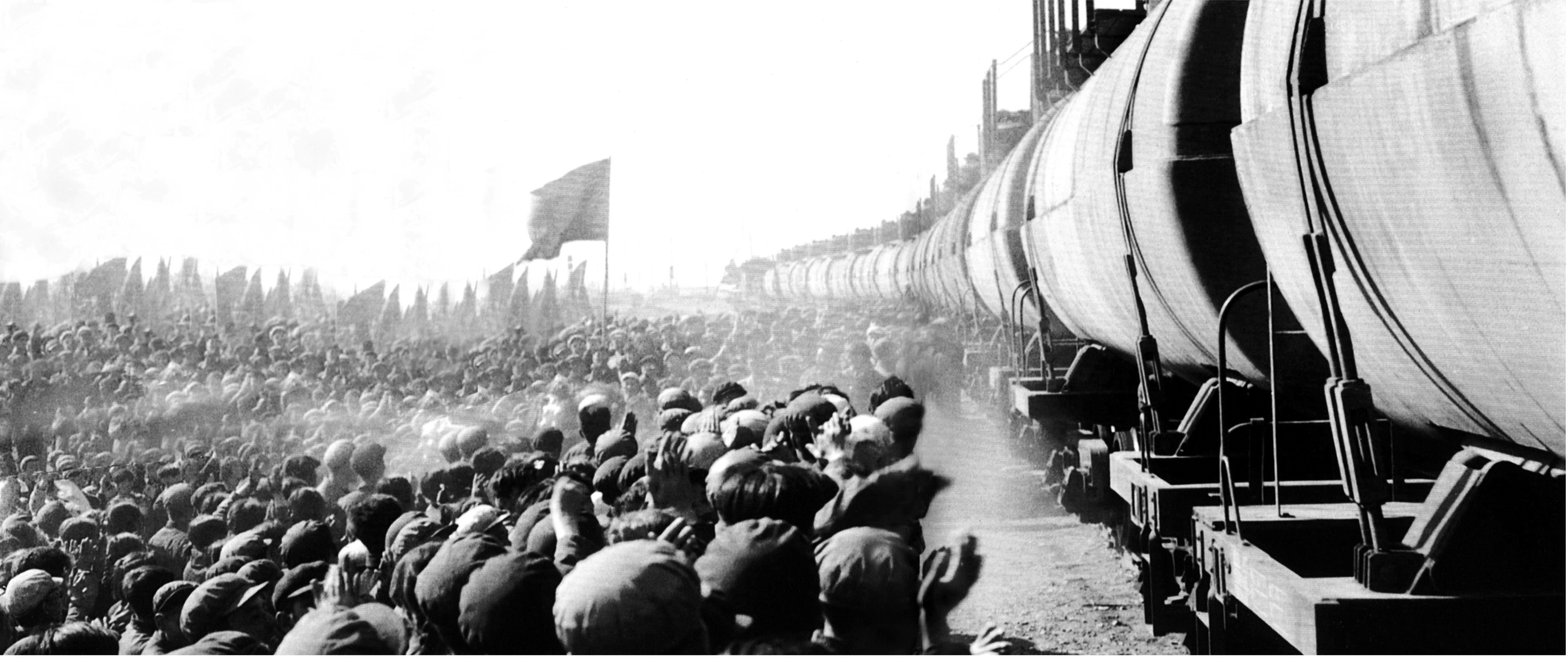

(1960年6月1日,大庆油田首车原油外运)

(底盘职工在装配第一台东方红拖拉机)

这些企业分属不同地域、不同领域,又是一段历史时期内具有代表性的工业建设项目,因此构成了合适的研究样本。对团队里的“Z世代”来说,走进这些印在历史教科书上的著名企业,仿佛是去勘探另一个遥远神秘的次元——

“霸权威胁、经济制裁之下,工业建设者们何以打破客观历史条件的限制,创造出今天被我们视作理所应当的历史事实?是什么动机驱使他们利国利他、不计私人利益得失?作为生于土地而长于土地的普通人,他们何以集体共享如此崇高的精神追求?”挑战杯红色专项的团队负责人、南京大学社会学博士研究生彭圣钦同学在调研报告里,真诚地写下当初盘桓在他脑海中的疑问。

带着这样的疑问,同学们踏上了寻访之路。

聆听:在朴实话语中触摸工人力量

“为什么他(父亲)这么热爱这个国家、这么热爱这个党、这么热爱这个高炉,因为旧社会和它们不能比,一个是地狱,一个是天堂。”

“那时候我们有个誓言:生在永定路,死在八宝山。来这地方(贵州)了,就老老实实地干,从事国防一辈子,就这意思。”

“我不后悔。刚到的时候是很苦的。苦是什么?谁也解释不清楚这苦是什么。红军长征苦不苦?走延安,走那么多年,吃没吃的。那我比他们强得多的多。”

“你们要搞创新,必须记住三字经。第一个字是‘铁’,铁人精神,你没有你就不行;第二个字是‘傻’,傻的人因为坚持,最后变得聪明;第三个字是‘智’,没有智慧,前面的都是空的。”

……

受访者们的居住环境大多简朴低调,仿佛年代剧里的布景,但他们炯炯有神的眼睛,忆往昔峥嵘岁月时的激动难抑,却流露出一种精神上的富足。聆听着他们朴实无华的话语,学生们心中也有种难以言喻的触动。

(三线建设历史照片)

口述历史研究法看起来是和采访对象聊天,其实需要一定的专业素养。比如:要和受访者建立起信任关系,自我介绍要清晰准确,提问时要真诚礼貌、价值中立,拒绝概念式的空洞提问,对相关历史要有基本的了解,要迅速把受访者引入其追忆的历史现场,并适时给予他们积极反馈……

时光之门由此打开。新中国工业化进程起步之难,超出今人的想象。刚到大庆时,油田工人连干打垒(北方农村最简单的土坯房)都住不上,也没人会烧原油,常常“呼”一下就着了,失火的悲剧时有发生。极低的工业化水平下,“土法上马”“人拉肩扛”“一不怕苦,二不怕死”“没有条件制造条件也要上”,成为超越客观历史条件限制的强大精神动能。很多工人天天自愿提前到厂,干到凌晨两三点;半夜下班骑车回家,路上困得不行,干脆把自行车扎在一旁,躺地上倒头就睡。

在原来的一金工车间主任办公室里,“党的好干部”焦裕禄在洛矿工作期间使用的一条长凳,吸引了学生们的注意。这条长凳曾供焦裕禄在无数个夜晚和衣而眠,长凳很窄,无法侧卧,刚好可以使他保持警觉,及时发现机器的异响。就是在这条长凳陪伴的日子里,焦裕禄带领工人自主解决技术难题,研制出我国第一台2.5米双筒提升机。历经岁月洗礼,曾见证奇迹的长凳已变得油漆斑驳,泛着古铜般青幽的光,沐浴在一批又一批瞻仰者的注目中。

(焦裕禄和前来厂部报喜的职工合影)

此次挑战杯项目的分析资料基于158位受访者,其中,共产党员143名,群众15名,党员占比高达90.51%。

采访中,有一位上世纪50年代西安交大毕业的高材生,北京人,家住恭王府旁,为支援“三线”远赴贵州,在燎原机器厂一直做到总工艺师。当被问到为什么没有入党时,爷爷说,他对照入党誓词,觉得自己做得还不够,自己还有私心杂念,没有百分百地把自己交给党……

受访对象中,除了119名男性,还有39名女性——数量并不算少。有一位奶奶,一出生就是孤儿,在国防部办的技校工作时,听到了“三线建设”的动员令,当即找到车间主任报名:你不让我去,我就不干了!当时,毛主席的那句“三线建设搞不好,我睡不着觉”,揪住了无数中华儿女的心——怎么能让毛主席睡不着觉呢?

(彭圣钦同学在做口述史访谈)

彭圣钦对一位从东北举家搬迁到贵州的“三线”工人孙爷爷印象深刻,他1968年刚刚参加工作的时候只有16岁,身高不到一米六,却能背着200斤重的水泥来回装卸。“可能当时大家的那种劲头不一样吧!”孙爷爷笑着说。

工人的力量从哪来?为什么干劲这么大?同学们的不明白、不理解也逐渐在聆听中得到解答。“搞那泥浆池的时候,没有那搅拌机他都跳进去了,王进喜不就那么干的吗?那我们干啥不干?”一位大庆油田的女工谈起铁人精神时说,“我们现在年轻有力使,我们能干多少就使劲干呗,就怕落下!都想把自己那点力气都使出来,这人就好像没白活一样。”

传承:写下劳动精神的新时代注脚

那些散落在共和国历史深处、蕴藉在普通劳动者身上的精神力量,通过这场口述史调查被重新锚定和梳理。

学生们最终将新中国工业建设者劳动传统的核心内涵,总结为艰苦奋斗、无私奉献、勇于创新、精益求精四个层面。溯源劳动传统的锻造过程——党和国家的政治动员,由外部危机形塑的命运共同体意识,以劳动竞赛为代表的生产动员策略,均成为重要的推动力量;但构成根本动力的,实际上是新中国工人阶级地位的巨大变化所唤起的主人翁意识,和由此凝聚起的集体认同、国家认同。在这个崭新的国家里,劳动不再是被动的、消极的,而是主动的、光荣的。

(鞍钢“老英雄”孟泰与工友们在研讨)

深耕课题的同时,学生们也在思考,那些在钢铁熔炉里淬炼而出的劳动精神,在今天还有它的价值吗?那些流淌在父辈血脉里的精神密码,还能成为匹配这个时代的“血型”吗?

在阐释“新时代青年劳动精神的培养路径”时,课题组首先强调了政府、企业、学校层面的能动性:政府要充分保障劳动者的合法权益,提高劳动者收入水平,捍卫劳动者尊严;企业应提供合理公正的晋升渠道和选拔机制,为劳动者提供更多的发展空间;学校应积极发挥教育主体的责任意识,积极探索劳动教育模式,把劳动教育纳入大中小学教育全过程。以南大为例,学校目前正在探索建立南大特色的本科生劳动教育学分转换和认定制度。

(周晓虹教授参与挑战杯团队讨论)

另一方面,我们时代的经济基础、社会结构、观念形态虽然发生了很大的变化,但那些曾经激荡于另一重时空的精神能量,却依然能对今天的人们产生实实在在的鼓舞。学生彭圣钦说:“新中国初代工业人的生命叙事为我们呈现了另一种人生意义的可能性,提供了突破精神困境的理论资源。”这为南大学生团队把这项关于“劳动传统”的理论成果向实践转化,奠定了基本的前提。

2021年下半年,南京大学社会学院学生基于挑战杯《探寻新中国工业化建设的精神动力》项目成果,走进金陵中学开设校本课程《亲历者看中国:1949-1978》。8位挑战杯成员,以鞍钢、一拖、洛矿、大庆油田、贵州“三线”工厂五处调研地为点,以老一辈劳动者的生命故事为填充,串起了共和国工业恢复时期(1948-1953)、“一五”计划中苏合作时期(1953-1958)和走上独立发展道路时期(1958-1978)三个不同阶段的工业建设历史。

(王余意同学在做口述史访谈)

团队成员、南京大学社会学博士研究生王余意同学,曾在本科阶段作为团队负责人获得过第十五届“挑战杯”主赛道特等奖,她为同学们带来了校本课程的第一课,以“大孩子”的视角向“小孩子”讲述劳动故事,课程效果意外地好。来自心理学系的团队成员孙悦同学记得,当时他们在课堂上请中学生朗读由秀华奶奶的口述实录,场面非常动人。台下一个学生若有所思地说,今天的我们是不是有点自私了……

——挖掘一座深埋于过去的富矿,令它在新的时代背景下熠熠闪光。走出象牙塔、触摸宽阔的历史与现实,这个过程中,青年大学生的精神质地、视野格局悄然变化。

(孙悦同学在给中学生介绍口述史项目)

选择心理学专业时,孙悦仅仅是对“人”感兴趣,但接触口述史项目后,她借此思考自己的学科背景、职业规划,意识到“人”与社会的紧密关联。一方面,个体困境的源头指向社会;另一方面,个人可以通过编织社会关系、为他人提供社会支持,来影响周围的“小世界”。她一下子理解了学院的院训:创造健康社会(费孝通语)。原来貌似很“个体”的心理学,也有它坚实的社会责任。

“生在永定路,死在八宝山”,当年,新中国的优秀儿女从四面八方奔赴“三线”,许下了豪情万丈的誓言。蔡子扬想起,北京永定路正是他爷爷的“来处”,国防部第五研究院的所在地。走进那段历史后,他才理解了爷爷的缄默,那是长久的保密工作打在性格上的烙印。“好人好马上三线”,爷爷也曾是那个时代的英才。

“我们所做的工作不过是记录那些离我们并不久远的历史,并将其传承下去。”彭圣钦说。在一个个充满温度的口述历史中,青年学子与被访者产生了生命的共鸣。这一认知,也得到了团队成员王余意的认同,“他们其实和我们一样,也向往美好幸福的生活,也希望为祖国的富强而发奋学习、努力工作。”

当我们真正走进历史,就会发现父辈们的劳动精神并不过时:新时代为每个人提供了无比广阔的人生舞台,大到中华民族伟大复兴的千秋伟业,小到个人梦想的成真、人生价值的实现,都需要我们的诚实劳动和不懈奋斗。在新征程上,不断谱写新时代的劳动者之歌,我们就一定能以劳动托起中国梦,以奋斗成就新光荣。

记者 冯圆芳 刘浏 顾敏