为积极深植传统,致远未来,充分实现滕州市美术馆、王学仲艺术馆作为“国家二级博物馆”的担当,回应“快速变化社会中的博物馆未来”这一时代命题。2025年国际博物馆日,滕州市美术馆、王学仲艺术馆推出“纵横丹青三千里——李鱓文献艺术作品展”,以纪念李鱓的专题文献展的方式,对李鱓(1686——1756)的艺术人生致敬,也是对李鱓在滕艺术创作的回溯。

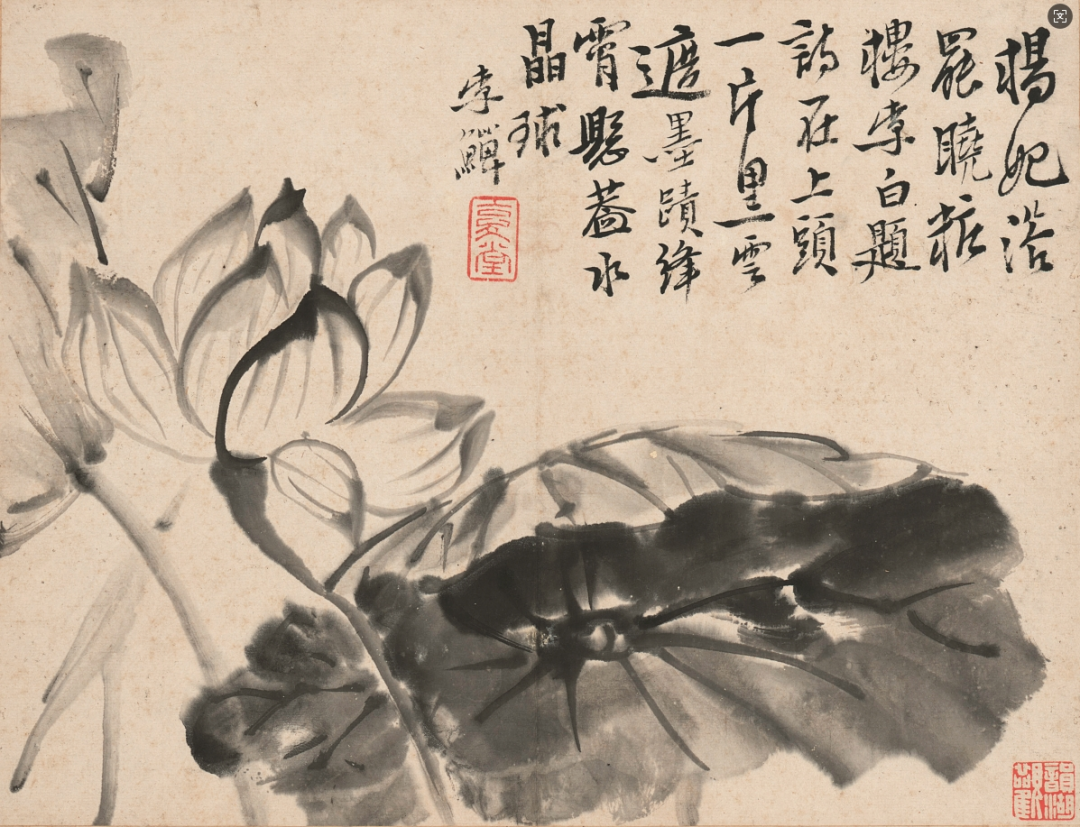

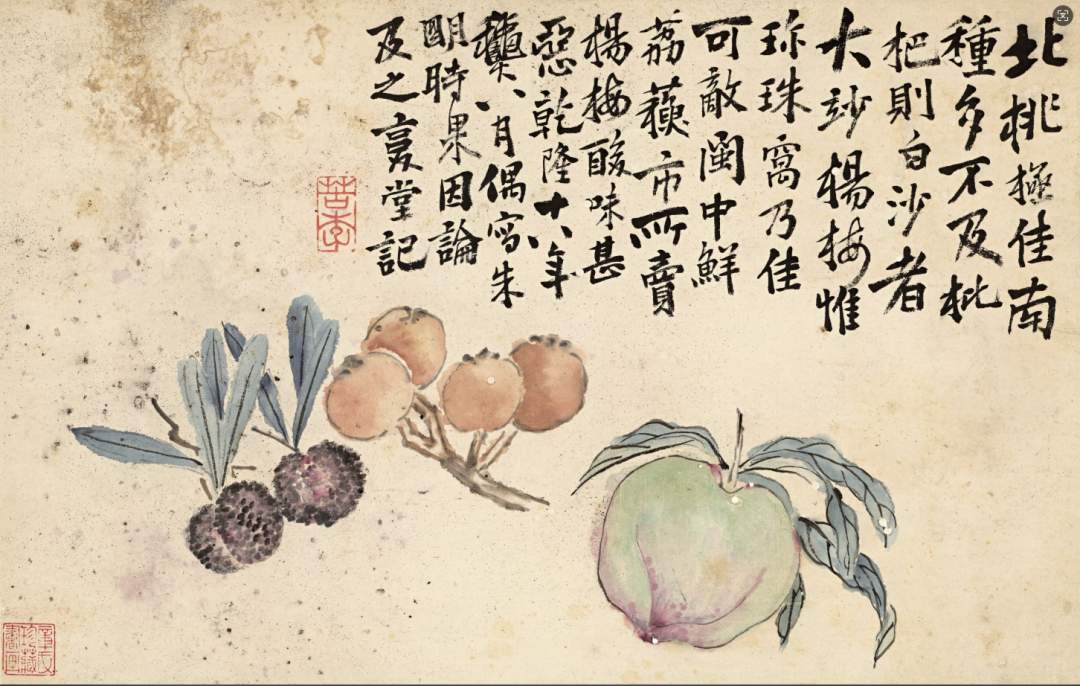

滕州具有非常悠久的文化历史和书画艺术成就。秦汉时期便已以汉画石上的艺术成就在中国美术史上占据重要的历史地位。宋代以来,文人画的实际创建者苏轼与滕州亦有着不解的缘分,曾经来滕活动。清代中期著名画家、“扬州八怪”代表性画家李鱓则是继苏轼之后在滕州活动最为著名的画家之一,为滕州绘画留下一段佳话。李鱓(1686-1762),清代画家。扬州兴化人。字宗扬,号复堂、懊道人、墨磨人。康熙五十年(1686)中举,康熙五十三(1689)年以绘画召为内廷供奉,被排挤遭忌后离职。乾隆三年(1738),出任山东临淄、滕县知县,乾隆五年(1740)罢官回乡,来往于扬州,以文交游,以画为生,直至终老。李鱓在滕县为官仅仅两年半的时间,罢官以后,又在山东滞留数年,往返于滕县、历下,在弯德、泰安、崮山、崇川各地,亦有书画流连,滞留的时间总共四年有余。李鱓有不少与滕州有关或寓居滕州期间的作品存世,这亦是滕州乡土文献的一个重要组成部分。李鱓在滕离滕后创作的有关部分绘画作品有:《古藤黄鸟图》《受天百禄图》《竹石山雀图》《山水册》《写生册》《山水花卉册》《渴虎奔泉图册》《花鸟册》《花卉册》《桃花柳燕图》《喜上眉梢图》《竹树图》《松鹰图》《杂画册》《杂画图册》《鼠图》《德禽图》《荷塘生趣图》《鹭鸶图》《蕉阴睡鹅图》《墨荷图》《风雨芭蕉图》等。

清 李鱓 《玉兰牡丹图》 现藏于南京博物院

李鱓离滕南归后,重回南方定居,以后再未回到北方。在滕数年寓居、仕宦期间是李鱓绘画艺术创作的重要时期,李鱓在这一时期进一步迸发出创作的激情,在其作品中留下了诸多的情感记录和自我心路历程,或“喜上眉梢”“大开笑口”“听雨听风听不得,道人何苦画芭蕉”,喜怒哀乐述之笔端,中国画成为他精神情感的激烈倾泄的载体,记载着他的喜怒哀乐和对人生、社会的思考、认识和判断。李鱓在滕仕宦、罢官后寓居滕州时期的绘画创作,对于他本人来说,是其绘画艺术趋于成熟、个性面貌进一步凸显的时期,在他的绘画艺术创作生涯中具有相当特殊的意义与价值,为他在扬州开启了晚年辉煌灿烂的艺术生涯做出了有力的铺垫和准备。

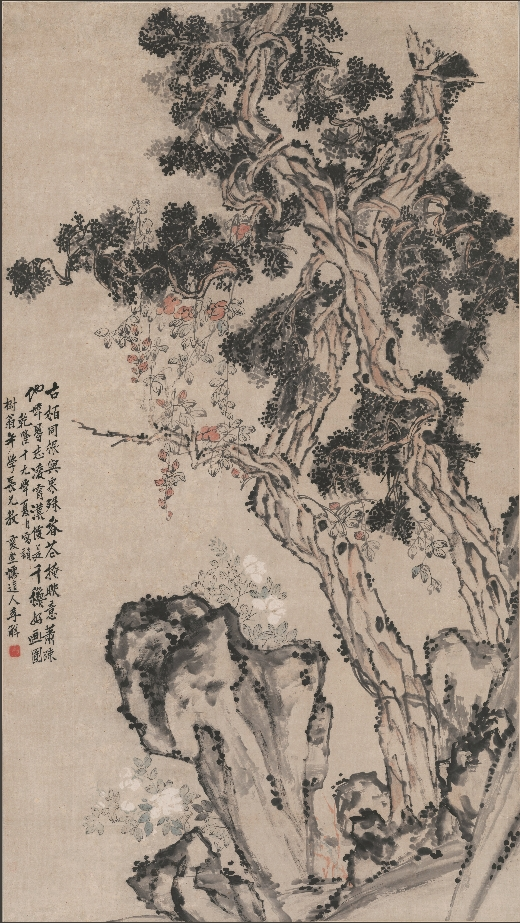

清 李鱓 《古柏凌霄图》现藏于天津艺术博物馆

展览以“一官归去来,百卷画中诗”为叙事主线。乾隆三年(1738年),李鱓赴任滕县知县,开仓赈灾、力抗苛政,将文人的风骨化为治世的脊梁。滕州的山水民情滋养了他笔下藤萝的野逸、游鱼的灵动,而他的仁政遗风,至今仍记载在《滕县志》中。此次展出的早、中、晚期代表作,完整勾勒其艺术蜕变:从早年宫廷工笔的谨严华贵,到中年师法自然的浑朴苍劲,直至晚年泼墨写意的狂放不羁——其艺术轨迹恰似一部流动的视觉史诗,在墨色浓淡间诉说着时代的觉醒与自我的超越。此次特展既是对李鱓艺术成就的深度梳理,亦是对其精神遗产的当代诠释。这位扬州八怪中的“破局者”,以“复堂”之号颠覆画坛陈规,以滕县知县之职书写民生担当,有着自我独特的艺术轨迹与精神境界。今日我们重访李鱓,既是为了一座城与一个人的记忆重逢,更是以博物馆之名,向未来发出宣言:真正的文明传承是在历史与当下的激荡中,让风骨重生,让薪火永续。愿每一位观者在此展中,见丹青,见天地,见赤子心魂。

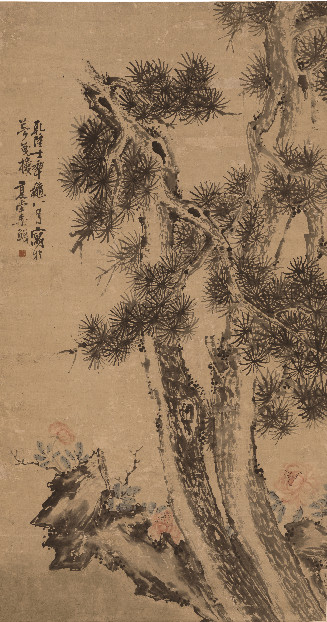

清 李鱓 《松石牡丹》