前言

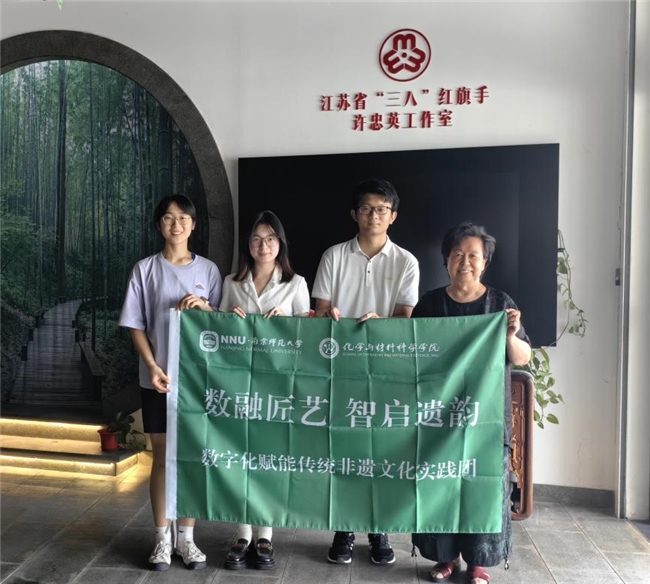

一枚小小的果核,在匠人手中却能幻化出万千世界。这就是被誉为“微雕神技,寸径乾坤”的核雕艺术!今天,我们南京师范大学化学与材料科学学院数字化赋能传统非遗实践团,带着对传统文化的敬意与好奇,走进了苏州光福,拜访了国家级非物质文化遗产光福核雕的代表性传承人——许忠英老师。年近七十的许老师,与核雕相伴已整整52个春秋。在她的工作坊里,我们聆听了一位“核”心守护者的故事,感受那份在方寸间倾注的灵魂与坚守。

核雕艺术简介

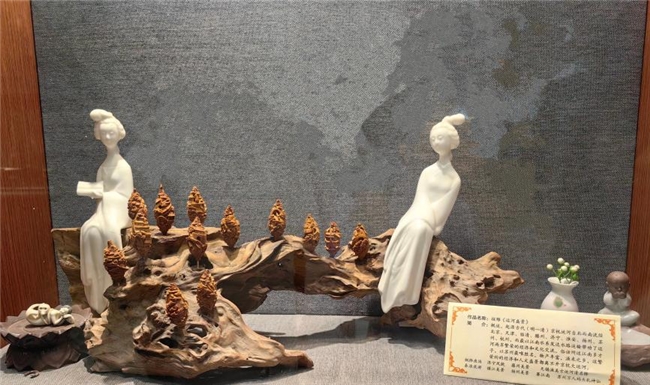

核雕,是在核桃壳及各式果核上进行雕镌的一项中国传统民间工艺,历史源远流长,在中国南北各地均有流传。其中,光福核雕作为核雕艺术的重要流派,发源于江苏省苏州市的光福镇和香山街道舟山村。这门技艺在明清时期即已达到极高的艺术水准,明末《核舟记》所载王叔远的核舟及清代杜士元的“鬼工”之作,都是其辉煌历史的见证。

光福核雕主要选用质地坚硬细腻的乌杭橄榄核为原材料。其作品外形基本保持果核原形,主要呈现为珠串式、坠件式和摆件式等样式。题材内容广泛,涵盖神仙人物、民间故事、民俗生活、山水园林等。其工艺以“精、细、奇、巧”著称,作品线条明晰,立体感强,形象刻画生动传神,充分体现了苏州雕刻技艺的深厚传统。因其体微艺精、出神入化,核雕历来享有“鬼工神技”的美誉。

鉴于其独特的艺术价值与文化意义,核雕(光福核雕)于2008年6月7日经中华人民共和国国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。 这不仅是苏州地域文化的瑰宝,更是中华传统工艺精粹的杰出代表。

访谈实录

带您走进许老师的核雕世界:

Q1:许老师您好!光福核雕历史悠久,您17岁就投身其中,最初是什么契机让您选择了这个行业?早期有什么难忘的经历吗?

许老师:17岁那年,我进了光福雕刻厂当学徒。那时候做核雕的人少,我们也不太懂文化知识,作品卖得并不好。厂里就一个核雕车间,45个人。学艺全靠师傅带,认了师傅才开始学。最难忘的是那份辛苦,一刀一刀刻,手指常被刻刀戳破出血,只能包上橡皮膏。当时工资才4块5,后来涨到20多,已经觉得很好了。最惊险的一次是给核打眼,扶着砖头对穿打,结果把手指头都打穿了!年纪轻,恢复得快,但那份疼痛和坚持,记忆犹新。

Q2:核雕是一门高度依赖手工技艺的非遗项目。面对如今机械化雕刻的兴起,您认为手工核雕的价值和不可替代性在哪里?

许老师:机雕是商业化生产,而手工雕刻才是真正的传承,是国家级非物质文化遗产的灵魂所在!手工作品里倾注了匠人的情怀和灵感。灵感来了,作品才有灵气;没感觉时,硬雕也雕不下去。这就是手工的灵魂!机雕的东西,电脑设计好,一天能出很多,规整但千篇一律,缺乏生命力。手工雕的,灵动飘逸,每一件都独一无二。当然,市场有不同需求,机雕便宜实惠,适合入门把玩;但真正有收藏价值的,必定是精心雕琢的手工作品。因为它凝聚的是心血、时间和独一无二的艺术表达。

Q3:我们惊叹于您创作的《十二月花神》《十八罗汉舟》等作品的精妙神韵。作为创作者,您如何在传统题材中既保留核雕文脉,又融入自己的艺术理解?

许老师:艺术来源于生活啊!我生在光福窑上村,山里的花花草草、太湖的荷花、船影,都是我灵感的源泉。比如《十二月花神》,我看到一套杯子的图案,联想到我们身边熟悉的花卉,就产生了创作的冲动。从设计到完工,花了一年多。过程中反复打磨,不满意就重来,直到完美。《核舟记》的灵感则来自太湖的船和北京故宫里那件震撼我的藏品。为了雕好门窗和船上30几个小人,我专门买了书参考,结合自己的想法,用最细的刻刀一点一点尝试。完成那一刻,那种注入灵魂的成就感,难以言表!这需要绝对的专注,心无杂念,慢慢雕刻。

Q4:您在培养传承人方面做了很多努力,但整个行业年轻力量仍显不足。您认为吸引年轻人投身核雕,需要突破哪些关键瓶颈?近年来“非遗进校园”等活动效果如何?

许老师:现在年轻人的想法和我们不一样,是好事,比如他们更懂网络销售。我们也积极“进校园”,像南京大学、苏州技师学院都有我们的课程和教室。最大的挑战是“静下心来”。很多年轻人坐不住,一会儿就想看手机。学核雕,尤其是入门学雕人物面孔,需要极强的耐心和悟性。一看他雕的脸,眼睛、鼻子位置对不对,就知道能不能沉下心。喜欢、有悟性是基础,但经济来源也很关键!学成了,作品没销路也不行。现在要靠好的平台展示、宣传,让大家看到作品的价值和魅力。

Q5:我们团队想利用3D扫描、短视频等数字技术记录核雕细节和创作过程,拉近非遗与公众距离。您觉得这种方式能帮助吸引年轻人理解核雕价值吗?您尝试过数字化吗?

许老师:这非常好!我支持!科技发展是趋势。直播、短视频把雕刻过程和成品展示出来,尤其是精细的刀工细节,让更多人,特别是年轻人,能直观地看到这门老手艺的神奇和魅力。你们年轻人更懂这些新技术,这样传播,感兴趣的人自然会来了解,甚至学习。这是让非遗“活”起来、走近年轻人的好方法。

结语:静心守艺,方得始终

访谈结束时,许老师语重心长地寄语年轻一代:“学非遗,贵在坚持,贵在静心。一定要用时间去沉淀,少一些浮躁。一个月出去活动一两天没问题,但要把大部分时间留给钻研技艺。十年做一桩事,必能成功!”

同时,她更满怀期望地强调非遗的未来在于传播与自信:“我们要培养更多人才! 做出真正体现中国文化精髓的精品,让世界看到,让外国人由衷赞叹‘了不起’!这就是我们中国人的文化自信! 真正的非遗,要让世界眼前一亮,心服口服!”

一枚果核,承载着五千年的匠心与五千年的文化自信。许忠英老师用52年的坚守,在方寸之间雕刻山河,更在时光流转中守护着中华文化的灵魂微光。这份“静心守艺”的精神,这份面向未来的期许,值得每一位关心传统文化传承的人深思。