在中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的时代命题下,如何让沉睡的非遗技艺在当代苏醒?这个夏天,扬州大学商学院“漆彩扬州 匠心致远”好地方非遗人文资源育人实践团队给出了青年答案。7月4日,团队走进扬州漆器厂,以一场跨越千年的对话,开启了非遗传承的青春实践——他们既是传统工艺的学习者,更是创意转化的探索者,用脚步丈量文化根脉,用智慧为古老技艺注入时代活力。

(图为7月4日“漆彩扬州 匠心致远”实践团队合照。侍沫含供图)

初见:一场宣传片里的文化觉醒

研学多媒体教室的光影中,扬州漆器厂建厂70周年宣传片《漆拾芳华》正在播放。镜头里,老匠人布满老茧的手轻抚过螺钿漆器,光影流转间,那些贝壳镶嵌的纹样仿佛活了过来。当片中响起“期待青年人接过漆刷”的呼吁时,教室里的8双眼睛亮了——这不是一句简单的邀请,更像是一场跨越代际的文化托付。

“原来一件漆器要经历制胎、裱布、刮灰、髹漆、镶嵌等上百道工序,仅贝壳薄片的切割就需练就‘毫厘不差’的功夫。”团队成员徐紫涵在笔记本上写下这句话时,指尖似乎已触到了传统工艺的温度。随后,在工作人员的带领下,他们系统学习漆器髹饰技艺:从天然漆的特性到点螺工艺的技法,从原材料的甄选到工具的使用规范,那些曾只在教科书里出现的“非遗”,此刻变成了可触可感的文化密码。

(图为7月4日“漆彩扬州 匠心致远”实践团队观看宣传片。侍沫含供图)

走进原材料展示区,一团团色泽温润的生漆、一叠叠薄如蝉翼的贝壳片静静陈列;转入工艺制作现场,匠人们正低头专注于手中的活计,刨刀与木胎的摩擦声、漆刷划过器物的轻响,构成了最动人的“匠心交响曲”。“师傅,这个纹样要反复打磨多少次才能平整?”面对学生的提问,老匠人抬头一笑:“直到它像镜子一样能照见人影——这就是我们说的‘平磨螺钿’。”

(图为7月4日“漆彩扬州 匠心致远”实践团队学习漆器髹饰技艺知识。侍沫含供图)

(图为7月4日“漆彩扬州 匠心致远”实践团队参观原材料展示区和工艺制作现场。侍沫含供图)

深研:一把刻刀下的传承体悟

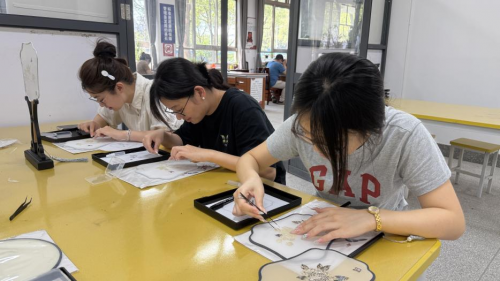

实践的高潮,是亲手制作螺钿团扇。当早已被匠人切割得薄如蝉翼的贝壳薄片放在掌心,团队成员才真正理解“失之毫厘,谬以千里”的分量——粘贴时位置偏移半分,整个图案的韵律便会被打破;角度倾斜一丝,贝壳在光线下折射的虹彩就会失却和谐。成员们屏住呼吸,捏着镊子的手微微颤抖,额角渗出的汗珠顺着脸颊滑落,却没人敢分心擦拭。

“原来师傅们说的‘三年学会技法,十年磨出匠心’,从来不是夸张。”负责镶嵌纹样的吕紫含,在反复调整多次后,终于让一片贝壳精准嵌入图案的预留位置,她直起身时指尖仍有些发麻,忽然明白:非遗传承从来不是简单的技艺复制,而是在毫厘之间对“完美”的执着坚守。当团扇最终完成,扇面上的螺钿在阳光下流转着温润的虹彩,大家忽然懂得:那些看似冰冷的器物,早已被无数匠人在日复一日的专注中,焐进了掌心的温度与时光的厚度。

(图为7月4日“漆彩扬州 匠心致远”实践团队成员制作螺钿团扇。李佳悦供图)

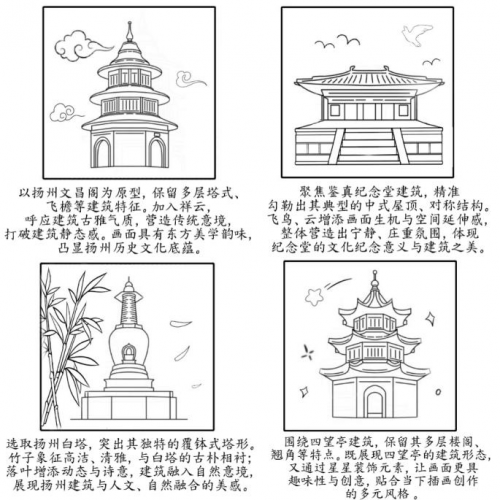

传承,更要创新。团队带着提前设计的图纸走进创新工作室——那是一套以文昌阁、个园等扬州四处地标为原型的螺钿杯垫,传统纹样里融入了现代极简风格。“这个文昌阁的飞檐弧度可以再调整,更符合年轻人的审美。”工作室师傅的建议让讨论愈发热烈,铅笔在图纸上涂改的痕迹,见证着传统与现代的碰撞。

(图为螺钿杯垫创新图纸。李佳悦设计)

(图为7月4日团队成员与创新工作室成员深入探讨螺钿杯垫创新图纸的方案可行性。卜之瑶供图)

对话:一次面对面的守正之道

“守正,是守住技艺的根;创新,是让根须扎进当代的土壤。”全国轻工技术能手、扬州漆器市级非遗传承人王永霞女士的话,让团队成员陷入沉思。在与这位从事漆艺40年的大师交流时,她展示的一件“螺钿+现代家居”作品令人惊艳:传统点螺工艺与简约茶几结合,既保留了文化韵味,又适配现代生活场景。

“年轻人最大的优势,是懂得当代人的语言。”王永霞拿起团队设计的杯垫图纸,“你们把扬州的风景刻进漆器,就是让家乡人看见乡愁,让外地人读懂扬州——这就是创新的意义。”这场对话,让团队对“传承”有了更深的理解:它不是复古怀旧,而是让千年技艺在当代生活中找到新的坐标。

(图为7月4日团队成员与全国轻工技术能手、市级非遗传承人、扬州市工艺美术大师王永霞女士面对面交流。卜之瑶供图)

从漆器非遗珍宝馆里的历代珍品,到东关街门店里与游客的耐心讲解,团队的脚步从未停歇。在珍宝馆,那些跨越明清的漆器上,螺钿纹样依然鲜亮,仿佛在诉说着“千磨万击还坚劲”的生命力;在门店,当小朋友指着螺钿杯垫说出“这是文昌阁”时,成员们忽然明白:传播的本质,是让文化在代际间自然流淌。

(图为7月4日“漆彩扬州 匠心致远”实践团队参观漆器非遗珍宝馆。潘俊纬供图)

(图为7月4日“漆彩扬州 匠心致远”实践团队线下门店宣传。潘俊纬供图)

远行:一场未完待续的青春答卷

“课堂里学的市场营销、文创设计,终于有了用武之地。”团队负责人吴炫妮说,他们正在筹备的VR虚拟漆器馆,将让更多人“云上手”体验漆艺;而计划推出的“漆艺DIY体验包”,则是想让非遗从“欣赏”变成“参与”。

这场暑期实践,是当代大学生“知行合一”的生动注脚:他们带着课堂知识走进田野,又带着实践思考反哺课堂。在扬州漆器的光影里,我们看到的不仅是一群年轻人的文化自觉,更是一个民族的文化自信——当千年漆艺遇上青春创意,当传统根脉接上时代地气,非遗传承便有了最鲜活的模样。

这个夏天的故事还在继续,而属于青年与非遗的对话,才刚刚开始。

(供稿:扬州大学商学院 吴炫妮)