乡村振兴是新时代“三农”工作的总抓手,如何从实践中探寻振兴路径?2025年7月3日至6日,扬州大学商学院“蒋巷兴火”社会实践团队走进江苏省常熟市蒋巷村,通过访谈调研、场馆参观、实地走访等方式,全方位解码这座村庄从“穷土恶水”到“全国文明村”的振兴密码,以青年实践视角展现乡村振兴的生动实践。

(图为7月3日“蒋巷兴火”实践团队与常德盛老书记合影。玄智秀供图)

产业筑基:从“改天换地”到绿色发展,夯实振兴根基

7月3日,实践团队首站与蒋巷村老书记常德盛及村委展开深度访谈,直面村庄振兴的“源头活水”。

(图为7月3日“蒋巷兴火”实践团队与访谈常德盛老书记、邹学军书记。吴之睿供图)

“天不能改,地一定要换。”这句刻在蒋巷人骨子里的誓言,道出了村庄发展的起点。从19世纪60年代的贫瘠村落,到如今“四园一基地”产业格局成型、老年公寓等设施俱全的宜居社区,蒋巷村的蜕变始于对土地的重塑。团队成员通过梳理访谈资料发现,村庄坚持“农业起家、工业发家、旅游旺家”的三产融合路径,将党的政策与本地实际深度结合,让产业红利惠及每一户村民。

(图为7月3日“蒋巷兴火”实践团队与访谈常德盛老书记、邹学军书记。玄智秀供图)

发展路上从非坦途。上世纪90年代,面对一批效益可观但污染严重的企业,村委毅然决议关停。“别说效益良好,就是生金子我也要关!”常德盛的决断,至今仍彰显着村庄对绿色发展理念的坚守。团队成员在调研中深刻体会到,这种“宁舍短期利,力保长远蓝”的抉择,正是蒋巷村能持续领跑乡村振兴的关键——从单一农业到多元产业,从粗放发展到生态优先,产业升级的每一步都踩在“可持续”的节点上。

文化铸魂:村史馆里的奋斗史诗,传承振兴脉络

7月4日,团队走进蒋巷村村史馆,在老龄党支部书记郑学明的引导下,触摸村庄的“记忆年轮”。

这座“乡村记忆宝库”中,旧农具的斑驳锈迹、泛黄老照片里的奋斗身影、详实数据图表中的增长曲线,共同勾勒出蒋巷从“穷土恶水”到“全国文明村”的轨迹。团队成员驻足于1970年代村民手工编织的芦苇席前,指尖触碰粗糙纹理,仿佛能感受到当年村民“战天斗地”治水改土的灼热温度;在“生态农业”展区,沙盘模型与视频资料生动还原了“三产融合”的演进,让“奋斗”二字从抽象叙事变为可触可感的实践。

(图为7月4日“蒋巷兴火”实践团队参观村史馆。吴之睿供图)

与汗水的结晶。团队成员观察到,村规民约从最初的18条迭代至第六版,每一次修订都贴合发展实际,这种“与时俱进、实事求是”的治理智慧,正是乡村文化软实力的生动体现。正如团队负责人所言:“村史馆里的每一件展品,都是一部浓缩的振兴教材,让我们读懂了‘文化兴则乡村兴’的深层逻辑。”

(图为7月4日“蒋巷兴火”实践团队参观村史馆。吴之睿供图)

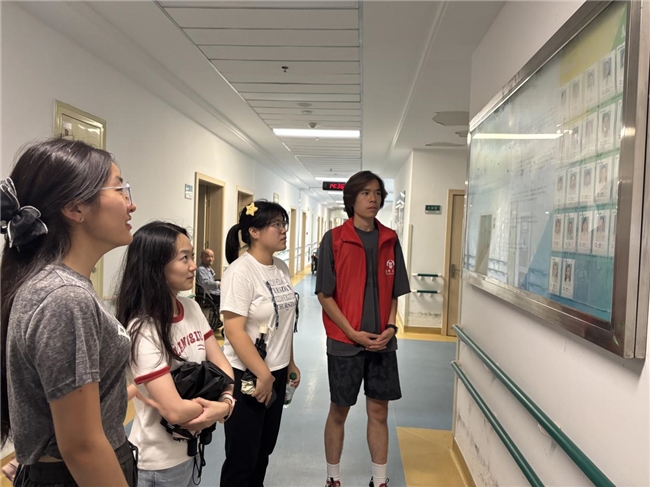

民生为本:护理院里的幸福图景,诠释振兴温度

7月5日,团队探访蒋巷村护理院,直击乡村振兴的“民生落脚点”。

在这座集生活照料、康复护理、文化娱乐于一体的养老场所,适老化细节随处可见:扶手高度贴合老人站立需求,地面防滑材质确保安全,紧急呼叫铃触手可及。82岁的王爷爷向队员们展示着刚完成的书法作品,笑谈日常:“每天有营养师配餐,每周有医生查房,闲时学书法、练太极,比家里还热闹!”

(图为7月5日“蒋巷兴火”实践团队探访蒋巷护理院。李沁霖供图)

从“养老”到“享老”,一字之差,彰显的是民生保障的质的飞跃。团队成员注意到,护理院的服务清单从晨间护理到夜间巡房,从医疗保障到心理疏导,细致入微。这种“全方位、有温度”的养老服务体系,正是蒋巷村“发展成果由村民共享”理念的具象化——乡村振兴不仅要让村庄“富起来”,更要让村民“笑起来”。

(图为7月5日“蒋巷兴火”实践团队探访蒋巷护理院。李沁霖供图)

基层聚力:村头巷尾的治理实践,夯实振兴根基

7月6日,团队漫步蒋巷村村头,在寻常巷陌间探寻基层治理的“密码”。

村口广场上,健身器材、休憩凉亭一应俱全,取代了昔日的泥泞荒地;“村民议事角”里,老人们围坐闲谈,议事论策的声音此起彼伏;村务公开栏上,惠民政策、环境整治进度等信息清晰明了,成为干群同心的“连心桥”。团队成员与村民交流时发现,从基础设施改善到公共服务升级,村头的每一处变化都藏着“以人民为中心”的治理逻辑。

(图为7月5日“蒋巷兴火”实践团队实地调研蒋巷村。玄智秀供图)

在集中观看蒋巷村发展历程宣传片时,从1960年代的泥泞土路到如今的整洁村落,从治水改土的艰辛到关停污染企业的决断,再到荣誉墙上的辉煌与村民笑脸上的幸福,一幕幕画面让团队成员深刻认识到:乡村振兴的“最后一公里”,就落在村头巷尾的每一件实事里,落在村民看得见、摸得着的获得感里。

(图为7月5日“蒋巷兴火”实践团队观看蒋巷宣传片、与村民访谈。玄智秀供图)

青春感悟:以实践为笔,书写青年担当

从产业振兴的硬核实践到文化传承的精神滋养,从民生保障的温度传递到基层治理的精细末梢,蒋巷兴火实践团队的蒋巷之行,既是一次对乡村振兴成果的深度调研,更是一场青年与土地的对话。

“蒋巷村的实践证明,乡村振兴是产业、文化、生态、民生的全面振兴,是一代代人接力奋斗的结果。”团队负责人表示,作为新时代青年,当以蒋巷为镜,将实践中汲取的智慧与力量转化为行动,扎根基层、学以致用,在乡村振兴的广阔天地中书写青春答卷。

(图组为“蒋巷兴火”实践团队社会实践。吴之睿供图)

蒋巷村的蝶变,是中国乡村振兴的生动缩影。而青年学子的深入实践,正让这份“振兴密码”跨越地域,为更多乡村的发展提供借鉴,让“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的愿景,在更多土地上绽放光彩。(通讯员:玄智秀 吴之睿)