人民的总理 永恒的“丰碑”

在淮安桃花垠,一座三面环水的建筑静静矗立——它从“岛”上生长出来,以方正质朴的姿态承载着人们对周恩来总理的深切缅怀,这便是周恩来纪念馆。从1986年获批筹建到如今年接待量可观,这座红色地标建筑不仅是凝固的艺术,更是流动的精神载体。

纪念馆馆区占地面积达40万平方米,由一组纪念性建筑群、一座纪念岛、3个人工湖和环湖四周的绿地组成,70%面积为水面,环抱半岛,建筑似从岛中生长出来,与水、天、大地交相呼应。

“十五五”规划建议中,强调“用好红色资源,加强青少年理想信念教育”,这一要求与纪念馆的精神使命高度契合。周恩来纪念地管理局党委书记、局长,周恩来纪念馆馆长祁素娟表示,将通过讲好党的故事、伟人故事和新时代故事,让纪念地成为永放光芒的“精神灯塔”,为文化强国建设注入强劲动力。

“岛”上筑馆,选址设计藏深情

周恩来纪念馆的筹建,始于民众对伟人的深切缅怀。20世纪70年代末,社会各界自发倡议为周恩来总理建立纪念场所,这一呼声在1977年达到高潮——当年是周恩来逝世一周年,各界纷纷向政府表达一个共同的愿望:修复周恩来故居,供世人瞻仰。

1986年,纪念馆正式获中宣部批准建设,选址最终敲定在距离周恩来故居2千米的桃花垠。

“选址桃花垠,每一处考量都与周恩来崇高品质紧密相连。”据周恩来纪念馆讲解接待科科长钟艳介绍,桃花垠70%的水面不仅象征周恩来总理博大胸怀,更暗合他与人民的“鱼水之情”;当时的桃花垠大部分是荒地沼泽,在此建馆不迁民房、不占良田,符合周恩来总理一生勤俭节约、为民着想的品格;与周恩来故居相近、与其幼时泛舟嬉戏的文渠相连,牵起人们对周恩来总理的情感联结。

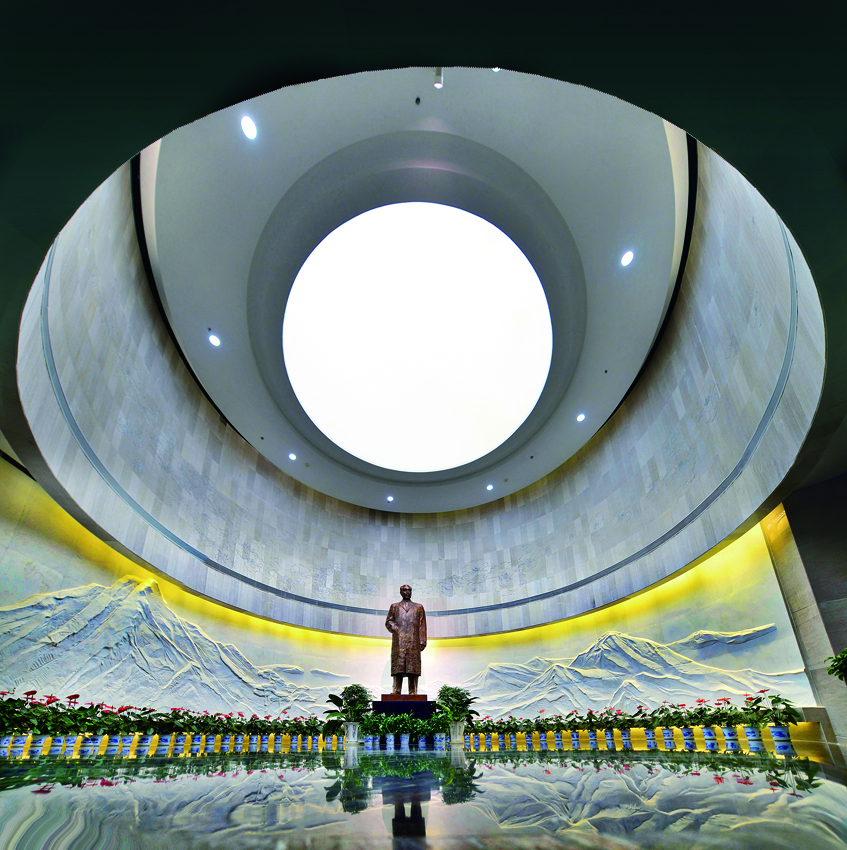

在众多方案中,中国科学院院士、著名建筑学家齐康的设计因“让建筑有生命”脱颖而出。当很多建筑师把“功能”放在首要构思的时候,齐康却认为建筑首先要有“生命”,在人物建筑的设计中,“情感”和“生命”尤为突出。齐康团队翻阅海量周恩来总理档案与传记,最终定下“宏伟与柔和并存”的基调:大片水面中填岛建馆,呼应鱼水情;主馆底部方形基台象征周恩来总理方正品格,与外堤圆形形成“天圆地方”的传统文化表达;整体造型朴实浑厚,恰如周恩来总理的气质,青白色调更暗合他两袖清风的一生。

纪念馆的主题定位,始终围绕“人民的总理”展开。“我们不仅要讲‘周恩来做了什么’,更要讲‘他为什么这样做’。”钟艳表示,齐康院士的设计方案最突出的亮点,在于将崇高的精神品格、深厚的文化内涵与精湛的建筑艺术完美融合,创造出一座既庄严肃穆又充满人文气息,既体现时代精神又彰显民族风格的永恒丰碑。

建设30余载,关键节点映时代

从1988年奠基起,纪念馆的建设持续了30余年,每一次“成长”都深深烙印着时代的印记。

1992年,纪念馆的主馆与副馆落成,从瞻台至伟亭的人工湖与纪念岛的纪念轴线格局初步形成。同年1月6日,纪念馆正式开放,邓小平同志题写的馆名熠熠生辉。彼时,中国正处在改革开放的重要时期。周恩来纪念馆副研究员金研说:“纪念馆的开放,为改革开放时期的中国提供强大的精神动力和价值引领。”

值得一提的是,周恩来曾任《新华日报》董事长,长期直接领导《新华日报》,并亲笔为《新华日报》撰写108篇共计24万字的稿件。记者查阅档案发现,《新华日报》曾于1992年该馆开馆前后发布多篇报道,见证其落成典礼。据当年3月5日的消息显示,纪念馆两个月内便接待观众20万人,其中港澳台同胞、海外侨胞和外国朋友近千人。

1998年,仿西花厅的建成是献给总理百年诞辰的厚礼。纪念馆以北增建了仿北京中南海西花厅和周恩来铜像广场,延伸与强化纪念轴线。“通过增建仿西花厅,能够更直观、真实地还原周恩来生前的工作和生活场景,让人们更加深入地了解周恩来的日常风范和精神世界。”金研介绍,这既是对周恩来百年诞辰的隆重纪念,也为爱国主义教育提供了更加生动的教材。

2008年,是总理诞辰110周年与改革开放30周年,生平业绩陈列馆的改扩建项目提上日程。纪念馆将副馆改扩建为周恩来生平业绩陈列馆并新建了西花苑碑园。金研表示,通过改扩建陈列馆,进一步优化了展览形式、丰富了展品内容,让纪念馆的教育功能迈上了新台阶。

纪念馆整体建筑群气势恢宏,呈南北中轴对称的总体布局,由瞻台、湖面、中心轴岛、主馆广场、主馆、生平业绩陈列馆、铜像广场、仿北京中南海西花厅等构成长达800米的纪念艺术中轴线。瞻台由中间的廊亭和两座16米高的剑碑组成,剑碑外框内空,无形胜有形,寓意着周恩来一生两袖清风,未为自己留下分毫,但其伟大精神品格却如永恒的丰碑,矗立在人民心中。

活化新生,数字赋能传初心

如今,这座“从岛上长出来的建筑”已成为跨越代际的精神纽带。截至目前,纪念馆累计接待瞻仰者超4000万人次。纪念馆特色活动主要分为主题展览教育、跨域联动课堂、实践体验活动三大类,让红色文化“活”起来。

建筑的每一处空间,都成为精神传承的课堂。在“知周”“学周”“行周”系列研学中,学生们在主馆瞻仰汉白玉坐像,感悟崇高信念;在陈列馆听《带锁扣的钢纸箱》——里面装的并非国家机密,而是总理缝补多次的衬衣,体会老一辈革命家简朴的作风;在仿西花厅学“十条家规”,理解律己与清廉作风。钟艳介绍,周恩来纪念馆的研学活动将建筑、历史场景和文物故事融为一体,旨在引导青少年从“知、情、意、行”多个层面,全方位感悟周恩来崇高品质的深刻内涵。

数字化成为纪念馆与时俱进的密钥。以“人民总理周恩来”基本陈列为例,裸眼剧场中,南昌起义时周恩来临危受命的坚毅身影生动再现;虚拟展览触控屏幕前,观众指尖滑动便能“翻阅”珍贵档案——如今的周恩来纪念馆,正以数字技术为红色文化传承注入新活力。

“裸眼5D剧场让历史事件变成‘在场体验’,多屏组合垂幕环屏技术实现信息多维叠加,互动展项让观众从‘看客’变‘参与者’。”在金研看来,通过全息影像、数字纪念馆等技术活化展陈,对凸显与传承建筑遗产历史价值有革命性意义,能实现历史场景沉浸式复现、文化叙事多维拓展、公众参与深度激活。数据显示,技术活化展项提升了年轻观众占比,延长了参观时长,增强了传播效果。

纪念馆的未来规划充满“开放与共享”的理念。“我们要让纪念馆的数字资产可追溯、可共享,真正达成‘红色文化遗产人人共享’的目标。”金研表示,未来将推动建筑三维模型、文物数字档案等数字资产向公众授权,鼓励大家参与红色展陈众筹创作,借助数字平台让伟人精神与红色文化走向更广阔的世界。

站在桃花垠的水边回望,周恩来纪念馆的白墙映着波光,如同一座永恒的丰碑。正如淮安周恩来纪念馆原副馆长施春生所言:“周恩来纪念馆的建成,实现了人们怀念、敬仰周恩来总理的愿望,它和总理精神一样,也是矗立在人民心中的一座丰碑,是我们城市的标杆和形象。”这里的一砖一瓦、一景一物,都在诉说着“人民总理爱人民,人民总理人民爱”的深厚情谊,更在传承着那份穿越时空、历久弥新的初心与信仰。

(江南时报记者 毛艳 通讯员 章金金 周恩来纪念馆供图)