阿甲:新中国戏曲理论的开拓者和奠基人

他是行吟诗人,走到哪里唱到哪里;他千里迢迢奔赴宝塔山下,寻求革命真理;他以“红灯”一盏,探索戏剧的创新之路……阿甲(1907—1994年),原名符律衡,江苏常州人,当代戏曲理论家、剧作家、戏剧家、导演。南京图书馆馆长陈军在《宝塔山下江苏文艺人》一书中称其为“探索京剧现代戏的杰出代表”。

奔赴延安

成为“京剧名角”

“七七事变”爆发后,数万青年奔赴延安。一心向往延安的阿甲,历尽千辛万苦于1938年抵达延安。由阿甲后人整理的《延安回忆录》,对这段艰辛历程有着详细记录。

1937年家乡沦陷后,阿甲一路沿长江徒步走到湖口,乘轮船至武汉。因没有门路去西安,便先进入国民党的“技术训练班”。此后得知山西“民族革命大学”招生,他又转入山西“民大”。“进校后,我感到民主空气浓厚……但这里对革命总不如共产党彻底,所以目的还是要去延安。”之后时局紧张,大家自找出路,跑到一个叫“小船坞”的渡口,看到卫立煌等几个军官正带着军用器材渡黄河。阿甲等学生与“患者接送队”交涉,借抬伤兵之名抢渡黄河。中途阿甲还不慎落水,所幸吊住撑船竹竿,爬上船帮,未曾淹死。“几天时间内,大部分‘民大’学生都离开韩城到了西安,再到办事处登记,去到延安。至此,我向往延安的愿望总算实现。”

在考进鲁迅艺术文学院后的一次欢迎会上,阿甲用京剧“西皮流水”的板式演唱了《游击队之歌》,博得满堂喝彩。由此,阿甲被调进鲁艺实验剧团所属的平剧(京剧)研究班,专门从事戏曲艺术工作。

其间,阿甲编导并主演了现代剧《夜袭飞机场》《赵家楼》《钱守常》《穷人恨》等剧目,受到广大观众欢迎。这些作品成为京剧舞台上的第一批革命现代戏,阿甲也成为延安的“京剧名角”。

据陈军《宝塔山下江苏文艺人》一书及《延安日报》资料显示,延安鲁艺平剧研究团正式成立后,阿甲担任团长。除组织演员们深入部队、学校、机关和农村演出之外,他经常深入战斗一线演出,受到边区工农兵欢迎。1942年,鲁艺平剧研究团同贺龙领导的八路军战斗平剧社合并,成立“延安平剧研究院”。毛泽东欣然为其题词:“推陈出新”。

此后,阿甲与团队编演了以抗战为题材的《松林恨》等一批京剧现代戏。其中,阿甲参与编导演出的《三打祝家庄》,获得毛泽东的高度赞赏。

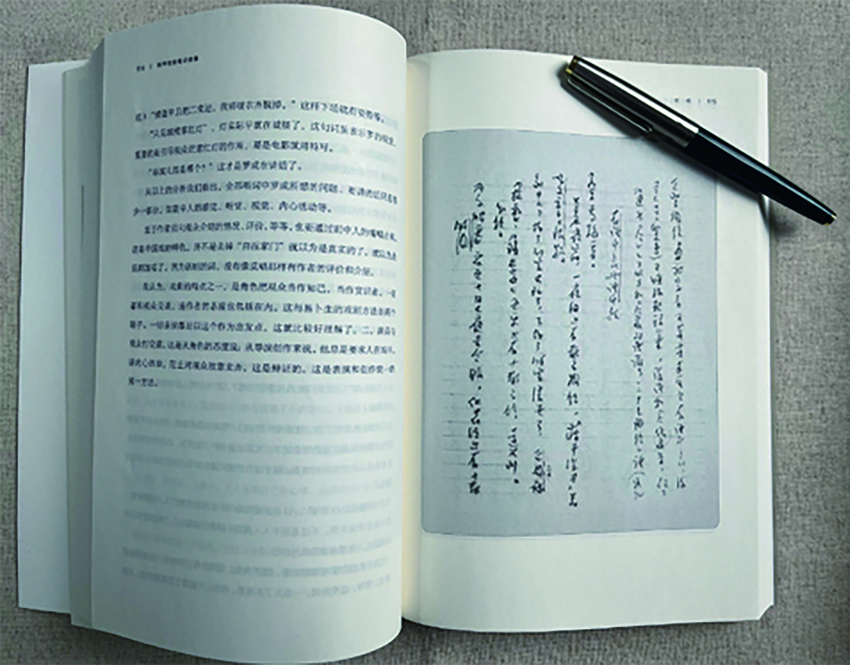

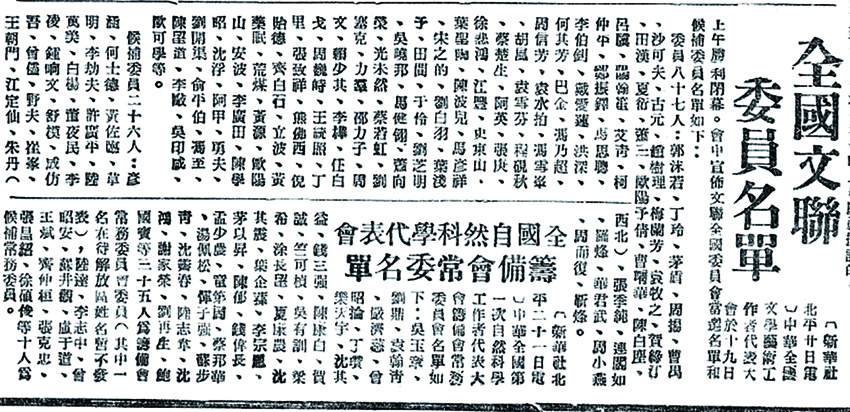

新中国成立后,阿甲持续活跃在戏曲研究领域。在《新华日报》老报纸呈现的《戏曲改进委员会组成》《戏曲研究院成立》《中国京剧院成立》等报道名单中,阿甲的名字频频出现。

曲艺实践蒸蒸日上,理论探索也在稳步向前。阿甲曾编写《延安平剧院和平剧工作》,阐述京剧改革的方法和实践,为解放区的戏剧改革和后来的新中国京剧改革开了先河。他先后担任中国京剧院总导演、副院长等职。他发表的著名论文《生活的真实和戏曲表演艺术的真实》,及出版的论文集《戏曲表演论集》等,论点鲜明、分析细致,理论与实践相结合,集中探讨有关戏曲表演的各种问题,受到戏曲界好评。

《阿甲戏曲笔记续编》

《阿甲戏曲笔记续编》,文化艺术出版社2022年11月出版

谱写经典

担当“中国戏曲导演的擎旗人”

1964年,历经多年积累的阿甲,进入现代京剧创作的顶峰时期。这一年,一部凝结着阿甲心血的现代京剧《红灯记》,赢得毛泽东、刘少奇、周恩来的高度重视和肯定,并在之后传遍全国大街小巷。许多京剧界同行和专家认为:“《红灯记》是京剧表现现实生活的里程碑之作。”

阿甲生前在接受采访时回忆,《红灯记》由他在翁偶虹的初稿基础上做了基本修改,此后“在排演过程中,边排边改,前后共计九稿,都是我自己执笔……我们还到上海去观摩了沪剧《红灯记》”。阿甲不仅对许多唱词进行了深入发掘,还与团队在唱腔、形体动作和舞台调度上精心设计、反复推敲,挑选著名京剧演员担任主演。

1994年12月24日,阿甲在无锡医院病逝,享年87岁。临终前,阿甲留下遗言:“中国戏曲要发展,不能停留在对前人的模仿,要创造发展。”对于阿甲在京剧艺术上的杰出贡献,党和人民给予了公正评价,认为他是“中国戏曲导演的擎旗人”和“新中国戏曲表演理论的开拓者和奠基人”。

2007年适逢阿甲百年诞辰。全国各地40多位戏曲专家齐聚京城,共同追忆这位戏曲大家。中国艺术研究院院长王文章评价说:“在半个多世纪里,阿甲始终活跃在戏曲舞台的台前幕后,不断解决实践中所遇问题。针对上世纪50年代中期戏曲界乃至整个戏剧界盲目套用外国戏剧理论指导创作的倾向,他不迷信,深入探讨论述民族戏曲的独特性,正确借鉴外来理论经验。他关于表演程式与生活关系的思想、戏曲体验与表现关系的论述,为后继者开辟了一条科学的道路。”

1949年7月22日,《新华日报》刊登《全国文联委员名单》,阿甲名字位列其中

《红灯记》剧照

随笔成书

阿甲戏曲思想哺育后人

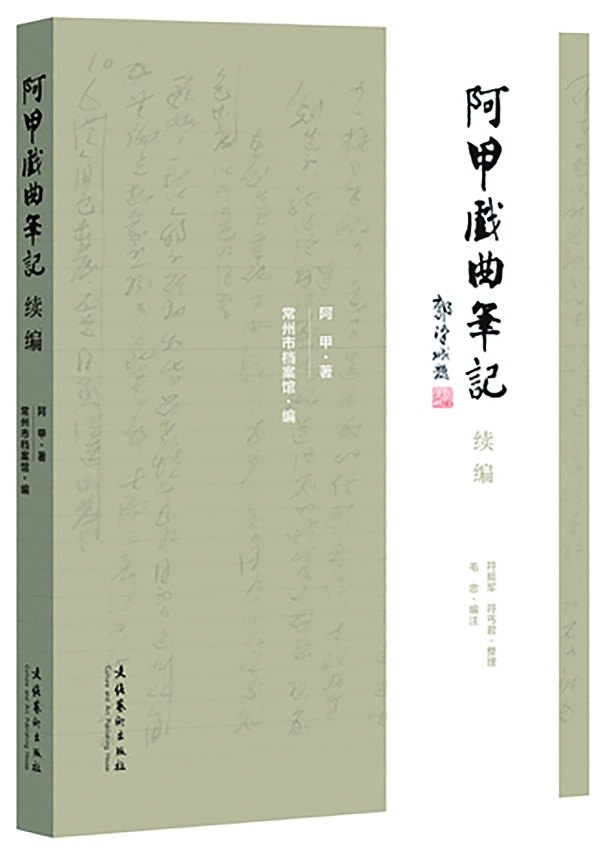

阿甲生前一直有写随笔的习惯。其长子符挺军曾对常州市档案馆工作人员说:“从1959年到1994年逝世前,父亲随手记下的一些感想,是他一生学术思想的精华所在,值得重视、研究。”

2016年,由阿甲弟子王永敬及长子符挺军、次子符丐君整理的《阿甲戏曲笔记》面世,全书收录了阿甲生前笔记400余篇,以时间为序,集中展现了阿甲对戏曲表演导演理论研究的不断深入。

作为常州走出去的名人大家,阿甲的生平与戏曲思想无疑增添了常州的文化魅力。为此,2019年,常州市档案馆征集人员冒着凛冽寒风一路北上,抵达阿甲曾经工作过的国家京剧院。在这里,他们收集到《阿甲:戏曲事业的改革者和创造者——阿甲百年诞辰学术研讨会综述》《首都戏剧界纪念阿甲百年诞辰》等若干资料的复印件、《阿甲先生百年诞辰纪念(1907—1994)》邮折两件和《旧剧革命的划时期的开端——延安平剧院演出剧本集》《旧剧革命的划时期的开端——延安平剧院纪念文集》等档案文献。

常州市档案馆领导班子成员张步东介绍,他们先后前往阿甲先生的长子符挺军、次子符丐君家中,就建立阿甲先生专题档案事宜与他们交换意见,并陆续收集、扫描大量阿甲先生的笔记手稿、名人信札、珍贵照片。随着《阿甲先生档案史料捐赠协议》的签订,阿甲戏曲笔记以及一系列阿甲珍贵遗物荣归故里。

2019年7月,《人民日报》刊登中国文艺评论家协会副主席傅谨文章《如何让更多人“看懂”“听懂”戏曲》,文中提到:“现代学术形态的戏曲研究始于王国维,现代学术形态的戏曲规律总结至当代才逐渐系统化,焦菊隐、阿甲等艺术家都有这样的理论意图……”2021年《读书》发表傅谨文章《阿甲的“朝天蹬”之思》,其中提到,改革开放之后又过了几年,阿甲得以摆脱各种政治纷扰,展开自己的理论研究,在戏曲表演和导演美学的思考和研究方面堪称第一人。

“这些让我们进一步认识到阿甲戏曲笔记的价值所在。”张步东说。

2022年11月,在常州市档案馆、阿甲后人、文化艺术出版社的通力合作下,《阿甲戏曲笔记续编》正式出版发行。自此,阿甲对中国戏曲艺术深入的思考得以哺育更多文艺爱好者。

(江南时报记者 张雅倩)