1949年暮春的丹阳城,青石板路上还残留着渡江战役的硝烟味,巷陌间却已响起此起彼伏的军号声。这座枕着京杭大运河的江南小城,正悄然经历着一场将影响中国未来的历史嬗变——华东人民革命大学的筹建工作,就在这片充满希望的土地上,伴着运河的橹声与军民的笑语,悄然拉开了序幕。

一、历史抉择:战火中孕育的干部摇篮

全国解放的曙光初现时,党中央已敏锐地意识到:打碎旧世界的炮火终将沉寂,建设新中国的征程更需人才。当时的中国,百废待兴的城市亟待接管,嗷嗷待哺的产业急需擘画,数百万旧政权遗留人员需要改造,数千万新解放区群众渴望引导。1949年3月的七届二中全会上,毛泽东同志明确提出"必须用极大的努力去学会管理城市和建设城市",筹建培养新型干部的革命大学,由此成为迫在眉睫的战略任务。华东地区作为全国经济重心,上海、南京等大城市的接管工作尤为关键。1949年5月上旬,忙于部署上海战役的总前委、中共中央华东局领导们,在丹阳城一座青砖灰瓦的宅院⾥召开了一次特殊会议。邓小平同志指着墙上的华东地图说:"打胜仗需要勇士,管城市需要秀才,我们得办一所大学,让干部们学会用新思想管新城市。"陈毅同志接过话头:"就叫华东人民革命大学,要让学生们明白,革命不是请客吃饭,建设更要真才实学。"粟裕同志则细致地规划起校址与师资:"丹阳地处京沪之间,安静安全,先在这里搭起架子,等上海解放了再迁过去。"

会议最终敲定,由中共中央华东局常委、宣传部部长、华东军区政治部主任舒同担任校长。这位曾以"马背书法家"闻名的老革命家,接到任命时正在草拟接管上海的宣传方案,他在日记中写道:"办大学比打硬仗更难,枪杆子能夺天下,笔杆子要治天下。"就这样,一所没有围墙、没有校门,却承载着新中国建设希望的特殊大学,在丹阳的战火余温中,埋下了第一块基石。

二、丹阳集训:总前委旧址里的筹办理念

如今位于丹阳市人民公园旁的总前委旧址,是一座典型的江南民居:多进院落,青砖铺地,天井里的高干女贞树已有百年树龄。1949年5月3日至26日,邓小平、陈毅等同志就住在这里,一边指挥上海战役,一边擘画华东革大的筹建蓝图。上海市新四军历史研究会经过多年考证,在这座院落的西厢房发现了当年的会议记录底稿,墨迹虽已褪色,却清晰记录着华东革大的办学初心。"要培养又红又专的干部,红是立场,专是本领。"这是陈毅同志在筹建会上强调的核心思想。当时的丹阳城,会聚了来自全国各地的党政军、财政界、文化界、警卫部队等各界精英33000多人——其中有6位中共七届中央委员、2位候补委员,有身经百战的将军,有精通经济的专家,有擅长宣传的文人。他们在丹阳的庙宇、祠堂、民房里办起临时学习班,白天讨论接管政策,晚上研究教学方案。华东革大的课程设置,就是在这样的集体智慧中逐渐成型:既有"社会发展史"这样的理论课,也有"城市政策"这样的实践课,甚至还有"公文写作""群众语言"等实用课程。

在开发区荆村桥村王家祠堂东厢房的墙上,至今还依稀保留着当年用红漆写的标语:"学会建设新中国的本领"。据当地老人回忆,陈毅同志常在这里给干部们讲课,有一次拿起桌上的搪瓷缸说:"我们接管上海,就像捧着这缸水,既要端稳了不洒,又要让老百姓喝上。华东革大就是要教大家怎么端好这缸水。"这种将革命理想与实践能力相结合的办学理念,从丹阳的小院里出发,成为华东革大最鲜明的特质。

关于华东人民革命大学的诞生地和时间,历史资料显示共识度比较高的是1949年5月上旬在丹阳附近的新丰镇(今丹徒辛丰镇)。根据舒同作序的《华东人民革命大学校史》记载,解放军横渡长江后,1949年4月,"解放军总前委会及中共中央华东局驻在江苏丹阳……华东局党校部分同志和山东南下干部纵队(原渤海区党、政、军机关干部)已赶到镇江附近驻扎待命。5月上旬,华东局在丹阳附近新丰镇研究决定筹建华东人民革命大学,以华东局常委、宣传部部长、华东军区政治部主任舒同为校长,以原渤海区党委副书记刘格平为副校长。"渤海三支队政委刘格平曾回忆:"我们到了华东局组织部,组织部部长张鼎丞同志当面告诉我说:华东局决定,成立华东人民革命大学,任命舒同为校长,你为副校长,但学校工作主要是你负责,舒同他时间比较少,有事情你可找他商议。"

从5月3日后渤海三支队其他大队的去向来看,至迟在5月3日,三支队机关及三大队留在镇江作为华东革大的班底之一,华东局就已经明确了。李文正从1950年3月至1952年1月在华东革大担任分管教学工作的第二副校长,后又担任复旦大学副校长和中央教育部政治教育司司长。他在《革大对革命和建设作出了巨大贡献》一文中写道:"革大自1949年5月成立,至1952年底结束,共办了五期,培养了15300名革命干部。"因此,1949年的5月,是公认的华东革大正式成立的日期。

三、上海解放与苏州整训:革命大学的实践起点

1949年5月27日,上海解放的消息传到丹阳,整座小城沸腾了。华东革大的筹建人员们涌上街头,与群众一起敲锣打鼓,而他们心里更清楚:上海的解放,正是华东革大必须加速诞生的最好理由。当时的上海,是亚洲最大的城市,有工厂企业12000多家,银行钱庄800多家,还有复杂的外国租界遗留问题。如何让这座城市"完整地回到人民手中",既需要军事上的胜利,更需要政治上的智慧。丹阳集训期间形成的"三大纪律八项注意"城市版——不拿群众一针一线,不占工厂一砖一瓦,保护民族工商业,尊重外国侨民合法权益——后来都成了华东革大的教学重点。正如亲历者回忆:"在丹阳的日子,每天都能听到上海的枪炮声,也每天都在为接管上海做准备,华东革大的每一门课,都带着硝烟味和泥土气。"

5月27日上海完全解放后,考虑到干部入城以前必须在思想上作好充分的准备,6月初将华东革大全部人员集中在苏州陆睦镇(亦叫陆墓,即今天的陆慕)进行整训,学习城市政策和入城纪律,同时初步研究如何办好华东革大的有关事宜。7月中旬,华东革大全体职工从苏州乘火车向上海进发。由于学校没有校舍,华东革大暂借上海暨南大学、复旦大学、光华大学、复兴中学等处办学。

1949年8月22日下午5时,在光华大学隆重举行了首次开学典礼,时任上海市长、华东军区司令员陈毅偕同饶漱石、冯定、范长江、舒同都在会上讲话。上海文教界知名人士陈望道、熊佛西等也都应邀参加了大会,会后演出了文艺节目,大会活动直到午夜一点多钟才结束。舒同在开学典礼上着重说明学校的性质、任务、方针以及每个学员应采取的正确的学习态度。复旦大学校务委员会副主任陈望道等人也以亲身经历,勉励学员学习人民需要的东西,更好地为人民服务。

华东革大继承和发扬"抗大"的优良传统,没有教室,就变礼堂为课堂;没有礼堂,就在露天上大课,在树荫或草坪上自习讨论。尽管吃的是糙米饭,睡的是大通铺,条件简陋,生活艰苦,大家不以为苦,反而引以为荣,并且更加激励了革命的热情。学校图书设备奇缺,每人只印发十几本薄薄的小册子,作为学习参考资料。学员必须是高中毕业以上学历,年龄18~25岁。第一期招生4000人,其中就有著名电影导演项堃、温锡莹、张雁等社会名流。由于解放战争的胜利发展之快,学习时间只能是短暂的。学员入校以后主要学习革命的基本理论和党的方针政策,在初步掌握马克思主义的立场、观点、方法,树立为人民服务的革命人生观以后,就分配工作,让他们到社会的大课堂、火热的斗争实践中去继续学习成长。

四、教育实践与人才输出:革命大学的办学特色

华东人民革命大学的办学成就主要体现在其独特的教育模式和迅速培养出的大批干部人才上。从1949年7月在上海招收第一期学员起,至1952年第五期学员毕业并撤销,华东革大为新中国培养了15000余名干部(不包括南京、浙江、蚌埠分校)。这些干部为新中国西南地方政权的稳定、东北工业建设、江浙皖农村土改、抗美援朝保家卫国、新疆的垦拓事业等方面,作出了卓越的不可磨灭的贡献。

短期速成教育是华东革大最显著的特点。由于形势发展很快,全国各地急需大量干部,因此第一期学员学习时间只有一个多月,最早的于9月22日分配,最晚的9月底离校。其中,540余人踏上解放大西南的征途;540余人奔赴东北参加经济建设;1000余人前往浙江农村参加广大农民的解放运动;还有1300余人参加华东各地各部门工作。从后来的发展轨迹看,人民革命大学这一类型的学校发生了很大变化,并未能继续下去。这类短期政治训练学校或向党校、行政学院转变,如华北人民革命大学,本由华北局党校转化而成,后来除一部分加入中国人民大学外,又回归为党校;或向专业性的干部培训学校转变,如西北人民革命大学、湖北人民革命大学;或向新型正规大学发展转变如中原大学。课程设置与教学方法上,华东革大形成了自己的特色。授课教师主要人员是副校长和各部部主任。学员所学内容有社会发展史、毛泽东著作和国内外形势等。简言之,方法就是学习唯物史观,目的就是树立革命人生观。陈毅市长曾到校作了长达5个小时的形势报告,同学们的反响十分热烈。华东军政委员会主席饶漱石、校长舒同以及陈望道、范长江、熊佛西、冯定等同志到会并作了热情的演讲。此后来校上大课、作报告的又有刘伯承、陆定一、马寅初、刘季平、魏文伯、管文蔚、陈同生、夏衍、刘晓、艾青等多位高级领导和学者。

分校与附属机构的建设也是华东革大办学的重要组成部分。就在开办革大第一期的同时,又创办了华东革大附属上海俄文学校,后又改为附属俄文专科学校,培养俄语人才。但因陆续增加了英、法、德、日等多个语种,所以,再改为上海外国语学院,也就是现在的上海外国语大学。最初的学校领导有姜椿芳(后为《中国大百科全书》之父)、张茜、涂峰等。后有44名英语班学员,到抗美援朝前线做战俘教育工作。为了尽快培养工农干部,同时又创办了附属工农速成中学。学员是由党、政、军机关和工厂选送的优秀分子,多数是党员。目的是迅速提高他们的文化水平,并作进一步培养,使之成为有实践能力的专家。这是我国在解放初期一个培育人才的创举。开学时,有华东军政委员会副主席马寅初、上海市副市长金仲华出席。学员由于年龄偏大,文化较低,所以,他们的学习,有许多感人的故事。前后共有毕业生1500人,有的还留苏留德。最终改为普通中学,即现之复旦大学附中。

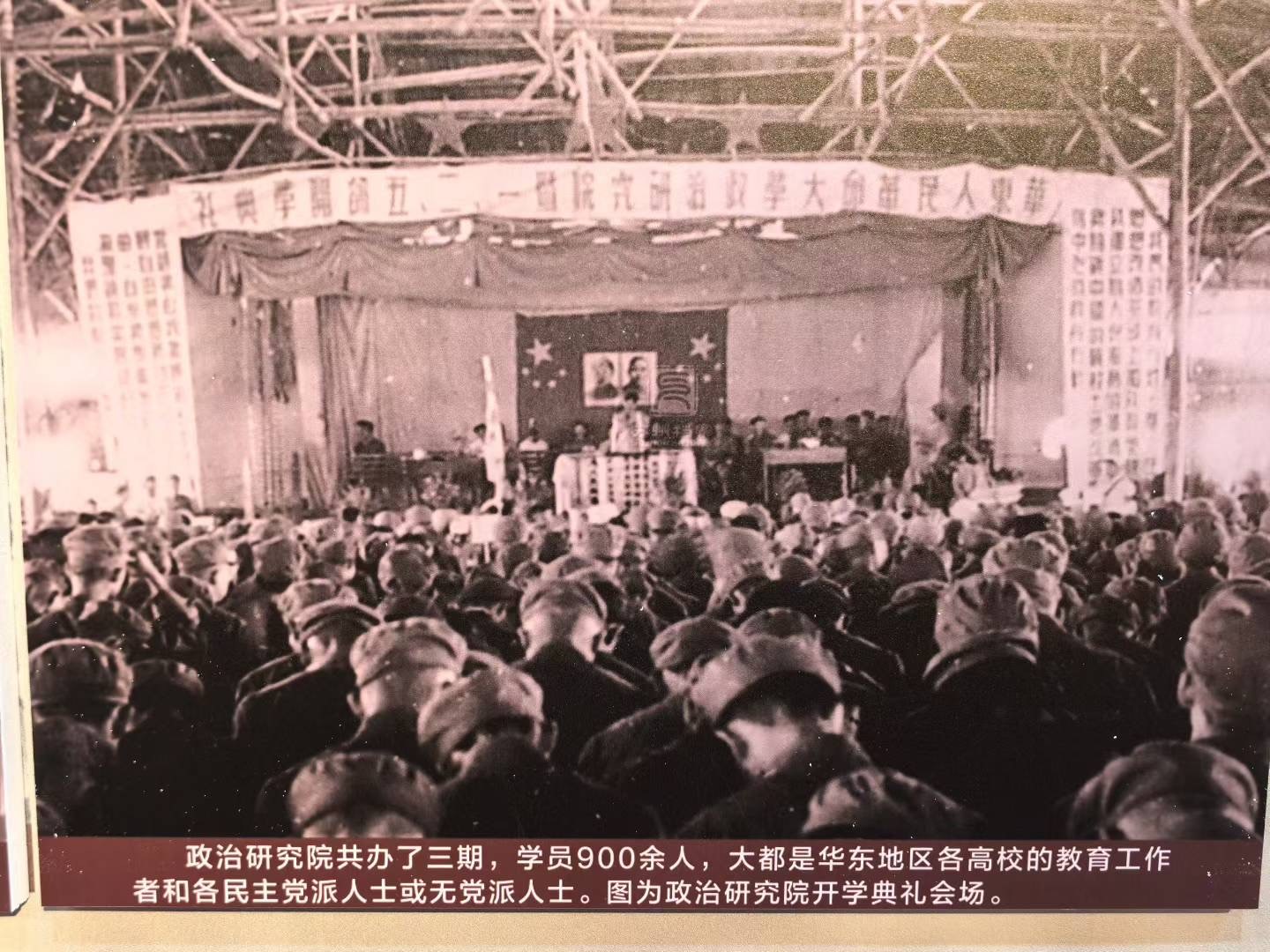

同时又建立了附属政治研究院。学员可分为两部分:一是原华东地区高级教育工作者,如金陵大学校长陈光裕、复旦大学校长章益、大夏大学校长欧元怀及大学教授等;二是各民主党派中的知名人士、宗教界人士和长期在国民党党、政、军及团体中任职的高中级人员,如国大代表邹树文、苏州反省院院长刘云等。因他们大多是统战对象,又多为高教部、统战部推荐,所以,院长由华东局统战部第一副部长陈同生担任。生活待遇一般享受"中灶",部分是"小灶"。还领取生活津贴。研究院共办三期,学员900余人。授课内容主要为《共同纲领》和毛泽东著作,看电影《思想问题》参加劳动实践。学习结束后,也重新被安排岗位投入新中国建设中。

五、精神传承与历史意义:革命火种的延续

华东人民革命大学虽然只存在了短短三年多时间,但其培养的各类学科人才却对新中国的革命和建设事业作出了巨大贡献。大致到1954年初,各地人民革命大学就基本上结束,逐渐淡出了人们的视野。原北京大学校长吴树青(经济学家)就是革大一期学员。从华东革大走出去当领导、成专家、做将军者为数众多。华东革大校长舒同是我国老一辈无产阶级革命家,又是著名书法家,中国书法家协会创始人,其书采粹百家、端庄凝重,疏散飘逸,自成一体,被誉为"舒体"。延安时期的"中国抗日军政大学"校牌,及校门两边的"团结、紧张、严肃、活泼"八字校训,就是毛泽东推荐舒同书写的。何香凝说过:"国共有两支笔,国民党有于右任,共产党有舒同。我更喜欢舒同。"

如今的总前委旧址,已成为江苏省文物保护单位、江苏省全民国防教育基地。展厅里陈列着一件特殊展品:一只当年华东革大筹建人员用过的帆布包,旁边还放着《城市政策手册》《干部须知》等小册子,封面上都盖着"丹阳集训"的印章。这些实物无声地诉说着:华东革大的诞生,从来不是孤立的教育事件,而是与新中国的建立进程紧密相连,是中国共产党人从革命战争向和平建设转型的历史见证。

每年清明时节,总有一批特殊的访客来到丹阳总前委旧址——他们是华东人民革命大学学员的后代,被称为"红二代"。当他们走进那座青砖小院,触摸着当年的会议桌,看着墙上父辈们的照片时,总会不约而同地说:"像回到了老家。"这种"回家"的感觉,源于华东革大与丹阳之间深厚的精神联结。华东革大虽然在丹阳筹备时间不长,却在这里奠定了"忠诚、团结、朴实、虚心"的校训精神。从丹阳走出的第一批学员,带着在这座小城学到的本领,奔赴上海、南京、杭州等城市,接管政权、恢复生产、稳定秩序。他们中有人成了新中国第一代外交官,有人成了著名的经济学家,有人成了基层的好干部,但无论走到哪里,都记得在丹阳听到的那句话:"革命干部是块砖,哪里需要哪里搬。"

2019年,华东革大建校70周年之际,五十余位红二代齐聚丹阳,在总前委旧址前授牌“华东人民革命大学筹备旧址”。一位年近八旬的红二代在仪式上说:"父亲总说,丹阳是华东革大的根,这里的一砖一瓦都藏着共产党人的初心。我们来这里,就是想看看父亲当年奋斗过的地方,把这份精神传下去。"2025年6月30日起,"信仰铸魂 革故鼎新——华东革大与苏州红色记忆主题展"在苏州革命博物馆临展厅展出。展览通过丰富的历史文献和实物,全面展现了华东人民革命大学的光辉历程和历史贡献。

丹阳的烟雨,见证了华东人民革命大学的诞生;运河的流水,载着这段历史的记忆奔向远方。从这座江南小城走出的,不仅是一所大学,更是一种将革命理想融入建设实践的精神火种——它在战火中点燃,在建设中燎原,成为新中国干部教育史上一座不朽的丰碑。华东人民革命大学的历史虽然短暂,但其培养的人才和传承的精神却深深植根于新中国的建设事业中,成为中国共产党在特定历史时期创造性地解决干部培养问题的一个典范,其历史经验对于今天的干部教育和人才培养仍具有重要的启示意义。

(1951年6月17日 舒同校长、温仰春、李正文、匡亚明副校长与部队同志合影)

(从丹阳移驻到苏州的“华东人民革命大学”第二期学工合影)

(1987年华东师范大学出版社出版,舒同题“华东人民革命大学校史”)