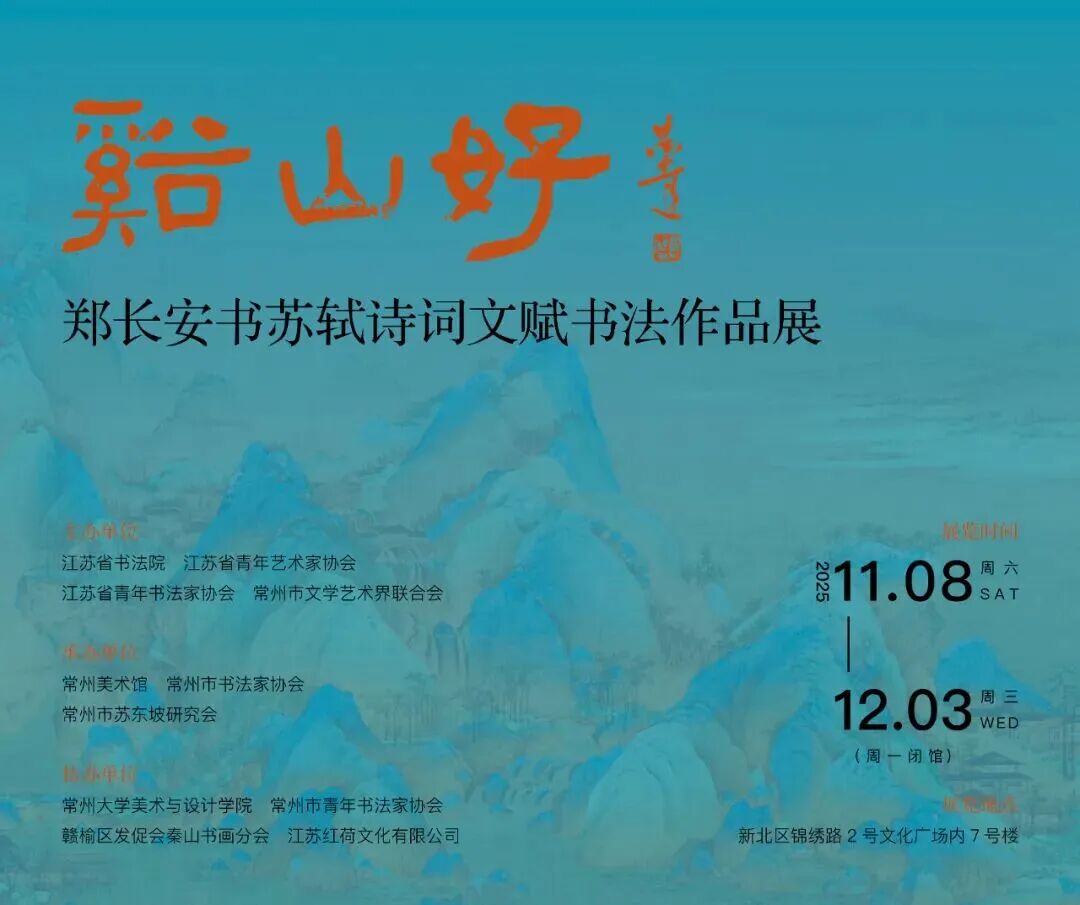

开幕式时间:

2025年11月9日(周日)下午15:00

地点:

常州市新北区锦绣路2号文化广场内7号楼常州美术馆

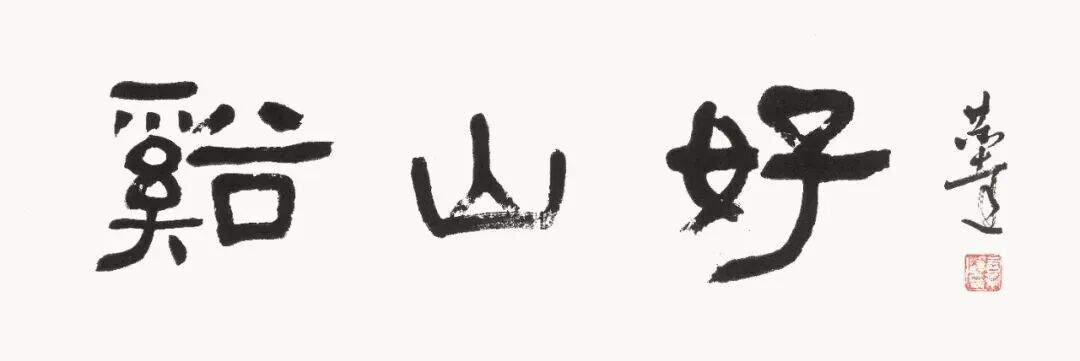

言恭达老师题字

郑长安

1979年8月生于江苏沭阳。江苏省书法院研究部主任,一级美术师。南京大学书法艺术硕士,常州大学硕士生导师。中国书法家协会会员,江苏省青年艺术家协会副主席、江苏省青年书法家协会副主席兼学术委员会主任,东南大学中国书法研究院副秘书长,江苏书画家联谊会副秘书长,常州市书法家协会顾问,常州市青年书法家协会名誉主席;江苏省青年联合会第十二届委员,常州市青年联合会第十二届副主席,政协常州市第十四届委员。入选中国书法家协会“国学修养与书法·当代中青年书法理论批评家高研班”,江苏文艺“名师带徒”计划,常州市首届“名师带高徒”计划。被评为江苏省首批紫金文化艺术优秀青年,江苏省高层次人才培养计划(“333工程”)第三层次人才,2022·江苏十佳青年书法家。出版《郑长安书法作品集》《郑长安书法论文集》(南京大学出版社)。

书法作品入展第十三届中国艺术节全国优秀书法篆刻作品展、全国第五届草书作品展、全国首届手卷书法作品展、全国第三届扇面书法艺术展、全国第二届青年书法篆刻作品展、全国第九届书法篆刻展、全国首届草书大展、全国第三届草书作品展、全国第二届扇面书法展、第五届全国书坛新人作品展、第二届全国行草书大展等。获第四届江苏省文华奖,第二届“江苏书法奖”。论文入选全国第十一届书学讨论会,获宋文治百年诞辰学术研讨会·青年学者论坛理论奖;全国第三届现代刻字艺术理论研讨会优秀论文;全国高等学校教师艺术教育科学论文二等奖;入选全国第二届高等书法教育论坛、当代书法创作研究暨中国书法如何走向世界国际论坛、散之风神·首届中国书法学术提名双年展学术研讨会。多篇论文发表于《中国书法》《美术》《书法》等。在广州、深圳、徐州、南京、宿迁、哈尔滨、常州、惠州、乌鲁木齐举办郑长安书法作品展。

前言

溪山清音 问道东坡

□ 言恭达

常州,这座千年文脉滋养的江南名城,自古便是人文荟萃、翰墨流芳之地。昔年东坡先生择此而终老,将其生命的最后足迹与不朽诗魂深深镌刻于此,遂使龙城平添了一份跨越时空的文化重量与精神标高。

苏轼之于中国文化的意义,早已超越文学艺术的范畴,而成为一种鲜活、圆融的生命态度的象征。他的一生,是“在路上”的一生,足迹遍布大半个中国,溪山履迹,处处皆有生机活力。故而他在《菩萨蛮》中发出“买田阳羡吾将老,从来只为溪山好”的咏叹,这是东坡历经宦海浮沉、人生颠沛后,对自然山水、闲适生活的向往。

在我看来,“溪山好”不仅是自然景色的秀美可人,更是东坡超然物外、豁达乐观精神境界的生动写照,是一种哲学层面的领悟与境界的升华。

东坡早年怀抱济世之志,其眼中的溪山,或为抒怀对象,或含比兴寄托。及至中年乌台诗案,贬谪黄州,山川风物成为他抚慰心灵、参悟人生的道场。晚岁北归,选择常州作为归老之地,一句“溪山好”,已然褪尽了所有外在的附加与情绪的波澜,是历经千帆后对世界本来面目的直观照见与全然接纳。无论外界风雨如何变幻,内心的“溪山”依旧美好,这标志着他人格修养的最终完成——一种与天地精神相往来的从容与自在。

因此,长安以“溪山好”为其书法展览之主题,可谓深得东坡精神之三昧。他通过书法笔墨,探寻的不仅是东坡笔下的文字风景,更是那文字背后博大、温暖而坚韧的灵魂栖息地。

我在《主体身心的在场与超越——论中国书法本体的起源》中指出:“中国书法的本体也要回归到‘人’的行为上,把书法作品及其形式看作结果。作为行为的‘书法’,简单说就是‘书写’,在个体层面上,它是眼部、手部、心灵三种感官符合艺术表现目的的一系列协调运动。”长安对此段话领悟尤为深刻。他明白书法即是人,“书为心画”,书法是眼、手、心协调自然书写后的达情乐性的自我表达。要“技道并进”,技法是根基,道心是灵魂。只有“心手相应”,才能“达其性情,形其哀乐。”

一个月前,长安把托裱后一百多件作品拿到我家,请我过目删定。我一一看过,纯粹、宁静、厚重、大气、雅致,他的书法不断精进,令我欣慰!长安从我习书近二十年,他对书法始终抱着一颗近乎虔诚的求道、问道之心,其痴迷与执着,纯粹与热忱,在当下浮躁的世风中尤为可贵。他深知,书法之大道,需在日复一日的笔墨锤炼中,让眼、手、心达成高度的默契,其蜕变恰如草木之生长,坚韧而有力量。

我很欣赏他对展览四个部分的文本遴选与概括。溪山履迹——苏轼生平纪游作品选萃,勾勒苏轼自22岁中进士至66岁终老于常州这四十余年间的人生轨迹与心路历程。按照其生平重要时间节点与地域转换,每年选取一首具有代表性的诗词文赋进行书法创作,构成一部视觉化的“东坡足迹之旅”;毗陵我里——苏轼与常州的深情厚谊,集中展示苏轼与常州深厚渊源的诗词文赋,突出常州在其生命中的特殊地位;高山流水——苏轼与友朋酬答及后人缅怀,拓展展览的时空维度,呈现苏轼的交游世界及其对后世的深远影响;千古风流——苏轼经典名篇荟萃,集中展示苏轼那些脍炙人口、具有极高文学与哲学价值、超越具体时空的经典名篇。

长安以独特的逻辑脉络,构建起一个立体、鲜活的东坡世界,他在这个书法创作过程中,与东坡进行着一场跨越千年的精神对话。由此,我看到长安对传统的敬畏、对文化的赤诚,更有着对东坡精神的深度共情。他写东坡的诗词文赋,是沉下心来的品读,把自己浸润到东坡的人生境遇中,体悟“大江东去”的豪迈,感受“十年生死两茫茫”的深情,领悟“一蓑烟雨任平生”的通达……这份心灵的投入,让他的书法,不是简单的文字抄录,而是情感共鸣后的自我超越。

从这批作品来看,长安的大字,愈见雄浑开阔,沉稳大气;小字更加雅逸清正,意蕴悠长。他心灵手敏,每张作品都能有不同的书写情态,笔触生动,自在通达。他的书写,没有多余的动作,提按自如,使转尽兴,点画圆润,疏密得当,不追求险峻,无意于雕琢,在平和中见韵味,在端庄中显性灵。长安的书法,映照着他澄澈、沉静、豁达的内心,眼之所见、手之所写,皆由心之所系。经意之极后的若不经意,是他眼、手、心协调一致后向浑然天成之境界的再进发。

“溪山好”,好的是自然之美,是人文之韵,是精神之境;书法妙,妙的是笔墨之趣,是文化之脉,是心灵之道。这些既有古意又见性灵的书作,在提醒我们:真正的书法艺术,永远是书写者整个生命的在场与超越!

是为序。

展览作品欣赏

第一部分

溪山履迹

——苏轼生平纪游作品选萃

旨在以书法艺术的形式,勾勒苏轼自22岁中进士步入仕途,至66岁终老于常州这四十余年间的人生轨迹与心路历程。按照其生平重要时间节点与地域转换,每年选取一首具有代表性的诗词或文赋进行书法创作,构成一部视觉化的“东坡足迹之旅”。

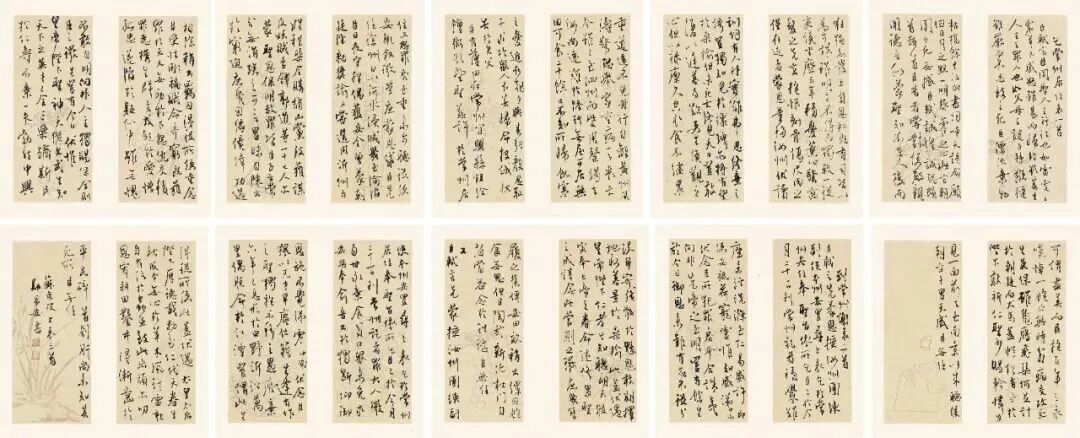

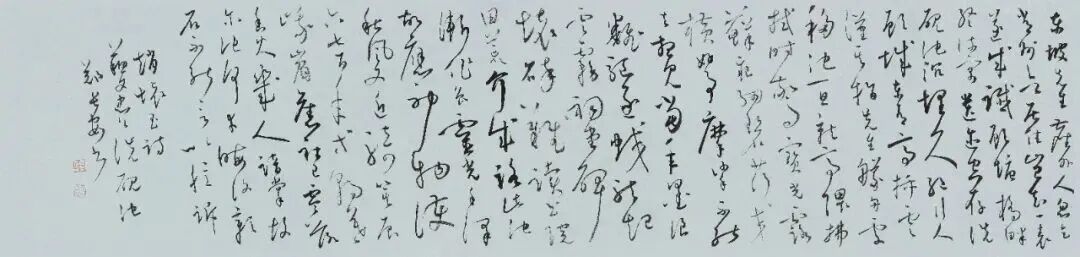

苏轼《刑赏忠厚之至论》/36cm×20cm×4

嘉祐二年(1057)苏轼22岁,苏轼兄弟同科进士及第。

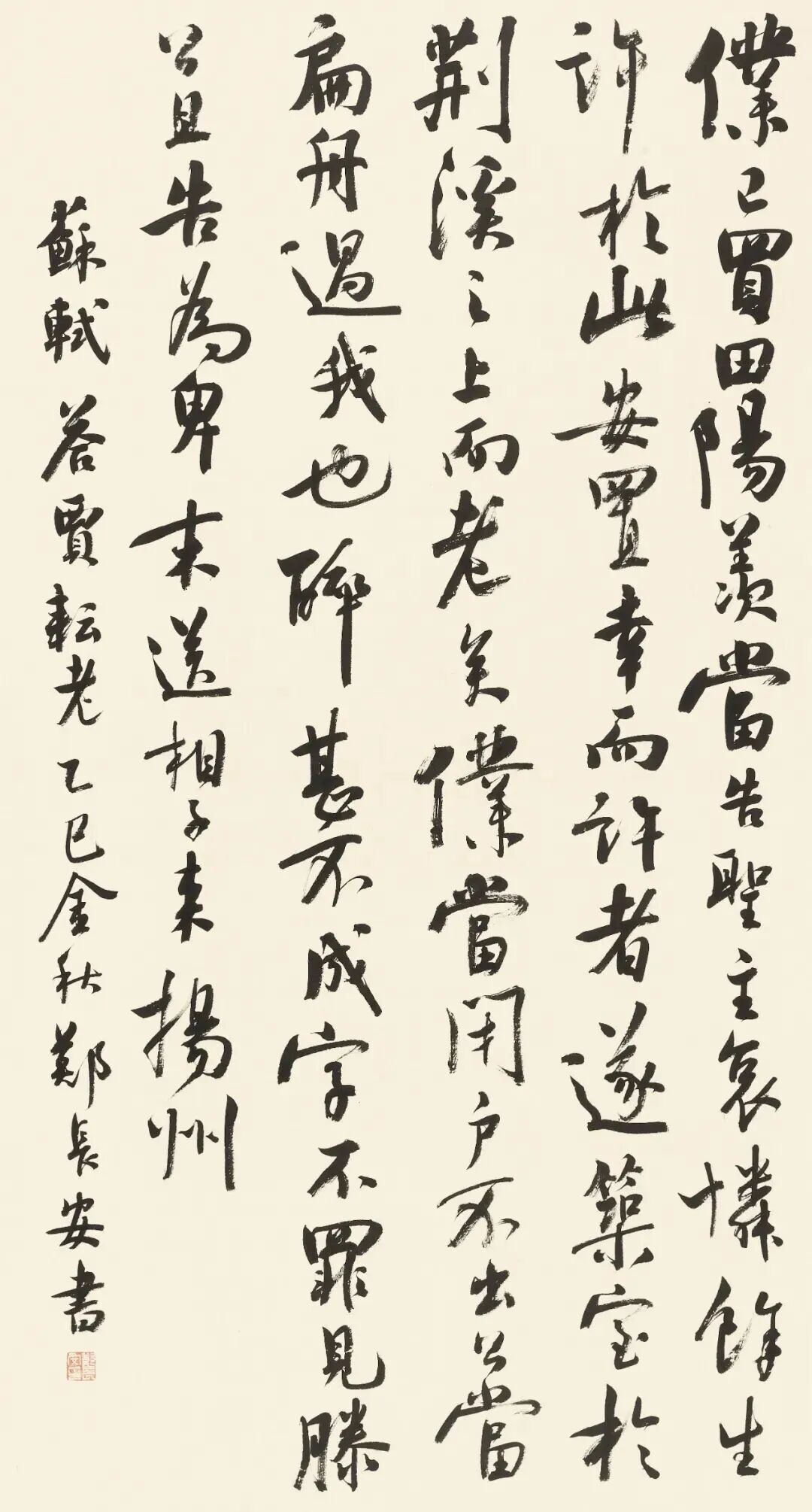

苏轼《石苍舒醉墨堂》/183cm×91cm

宋神宗/熙宁元年(1068)苏轼33岁。离蜀返京。

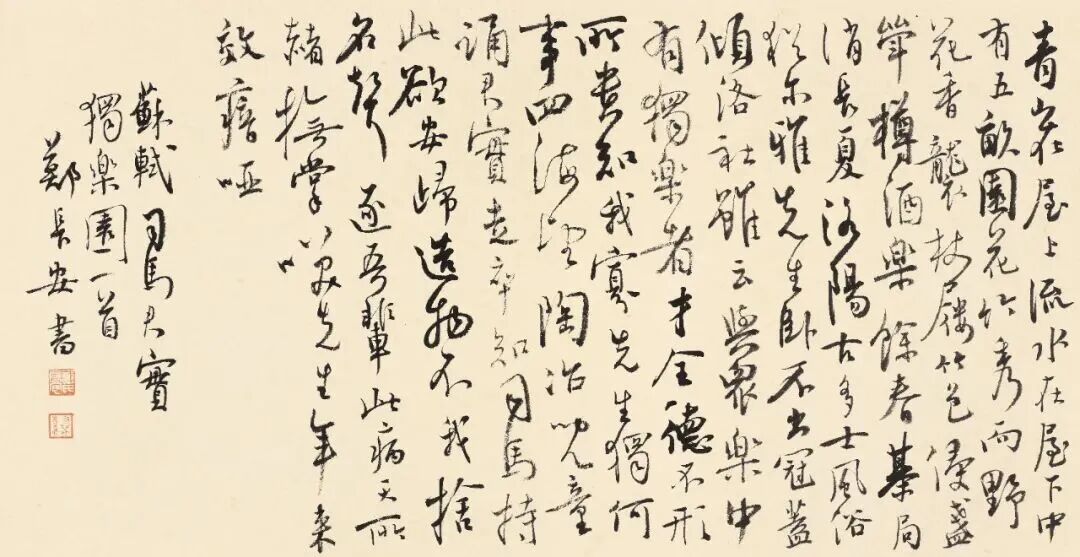

苏轼《司马君实独乐园》/27cm×52.5cm

熙宁十年(1077)苏轼42岁。

苏轼《定风波》/182cm×60cm

元丰五年(1082)苏轼47岁。贬居黄州,筑雪堂,自号东坡居士。

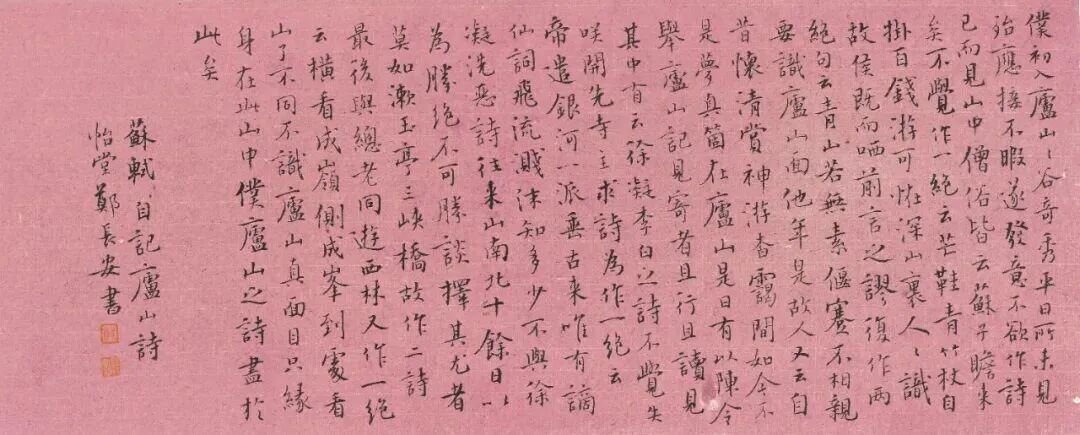

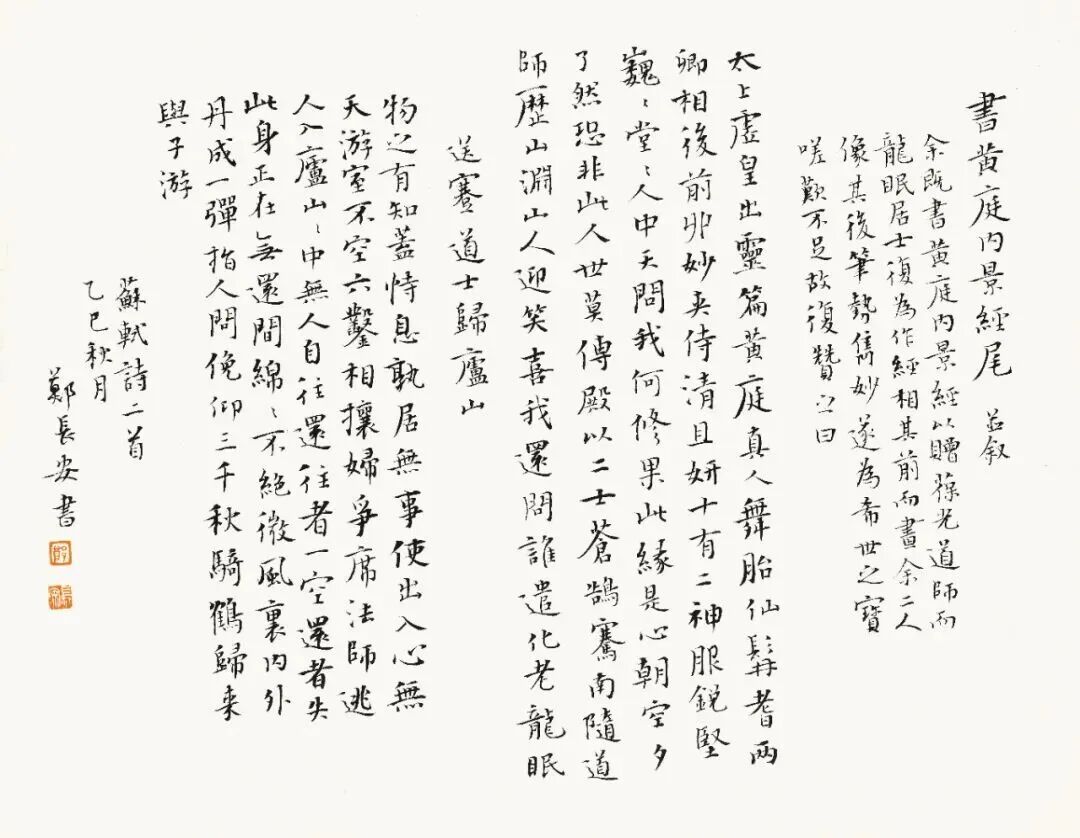

苏轼《自记庐山诗》/21.5cm×53cm

元丰七年(1084)苏轼49岁。贬居黄州。

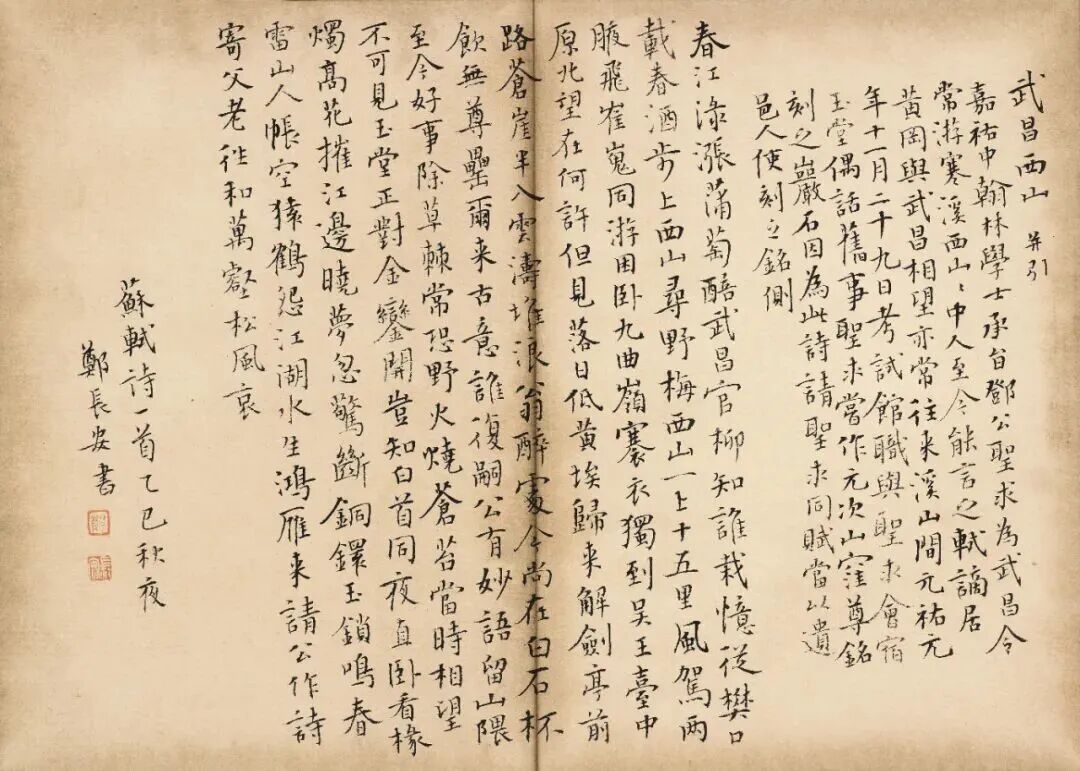

苏轼《武昌西山并引》/30cm×42cm

元祐元年(1086)苏轼51岁。在京师。三月,升为中书舍人。九月又升为翰林学士,知制诰。

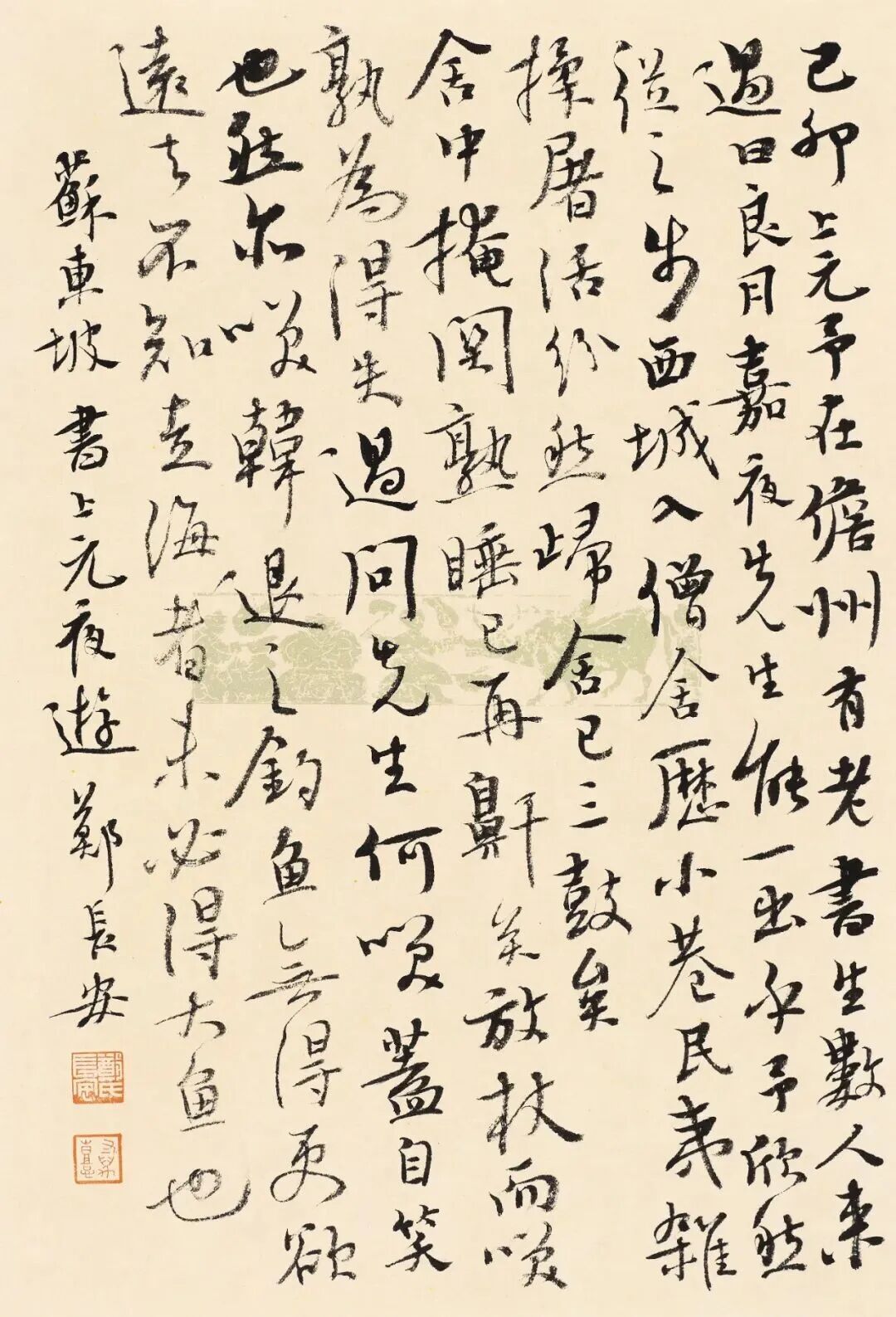

苏轼《书上元夜游》/32cm×22cm

元符二年(1099)苏轼64岁。贬居儋耳。

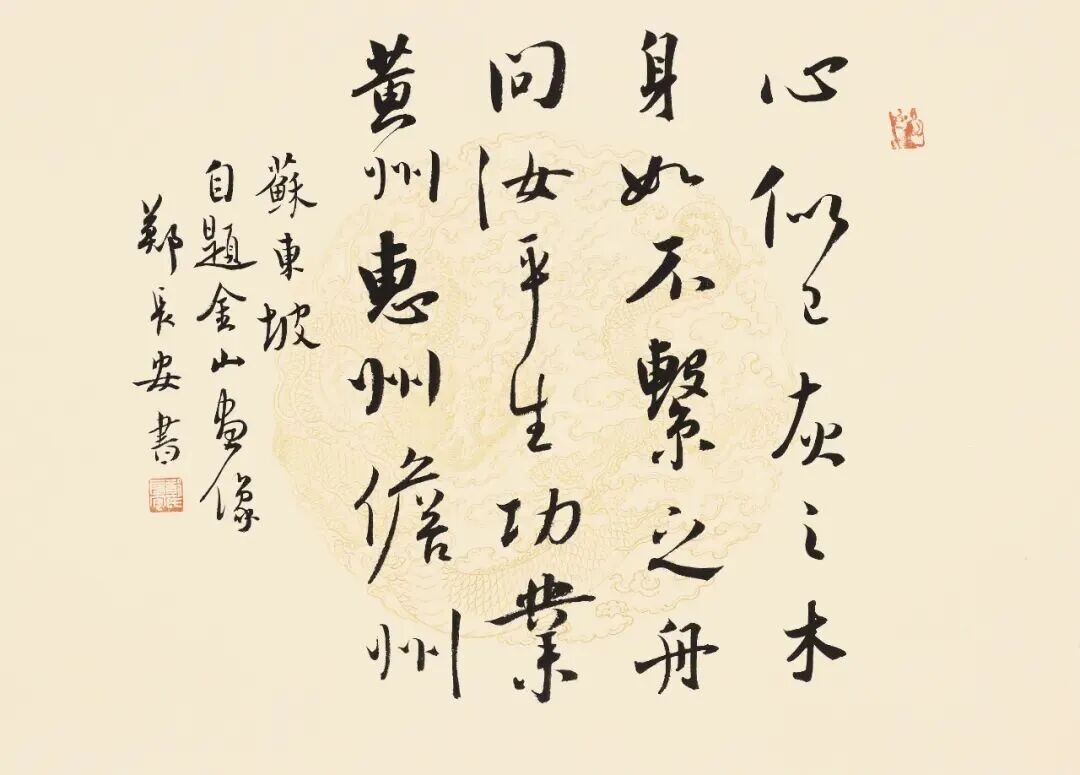

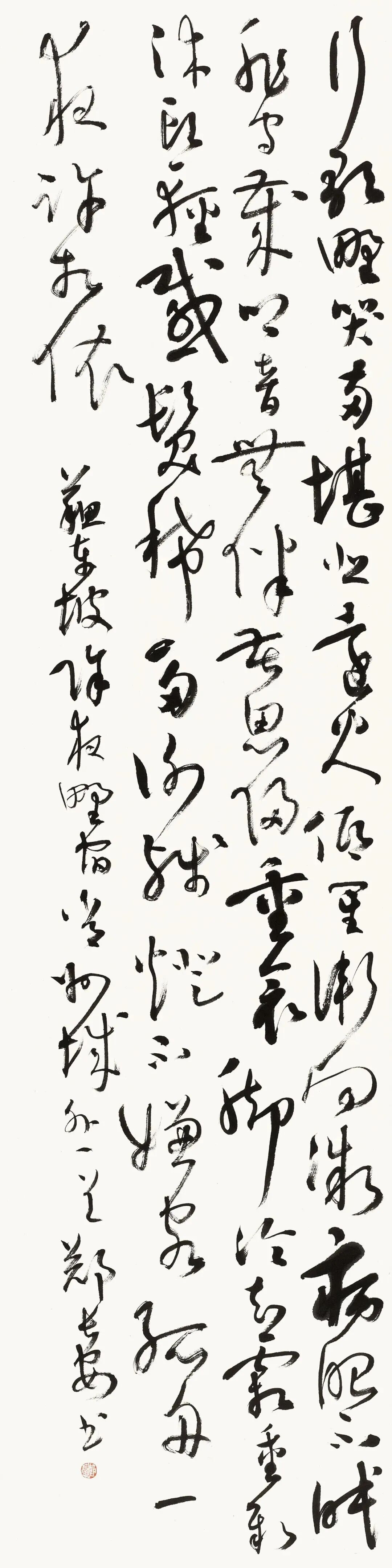

苏轼《自题金山画像》/29cm×40.5cm

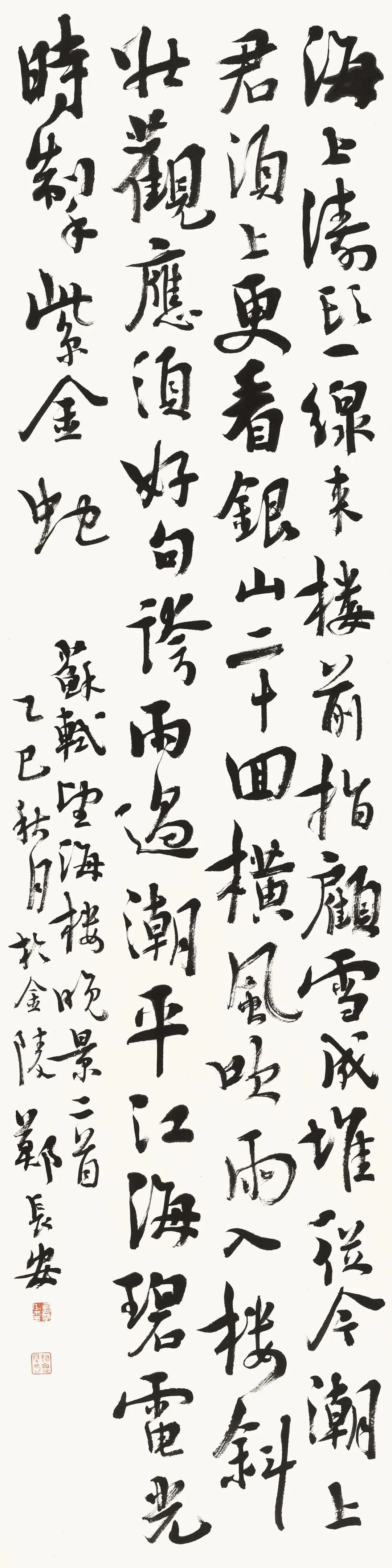

元符四年(1101)苏轼66岁。度岭北归。正月抵虔州。五月至真州。暴病,七月二十八日卒于常州。

第二部分

毗陵我里

——苏轼与常州的深厚情谊

集中展示苏轼与常州深厚渊源的诗词文赋,突出常州在其生命中的特殊地位。他一生有14次常州之行,所做诗词直接表达对常州风物与卜居常州、终老于此的向往。与常州友人交往唱和的诗文,反映苏轼与常州士绅的密切关系。他对常州“溪山好”的由衷赞美及其“毗陵我里”“庐里之约”的深情表达,突出常州在其生命中的特殊地位。

苏轼上表三首/34cm×33cm×10

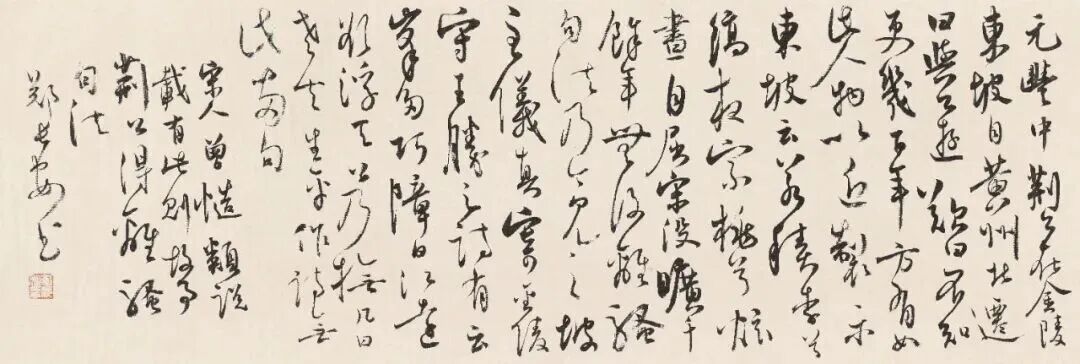

苏轼《答贾耘老》/177cm×95cm

苏轼《除夜野宿常州城外》/200cm×50cm

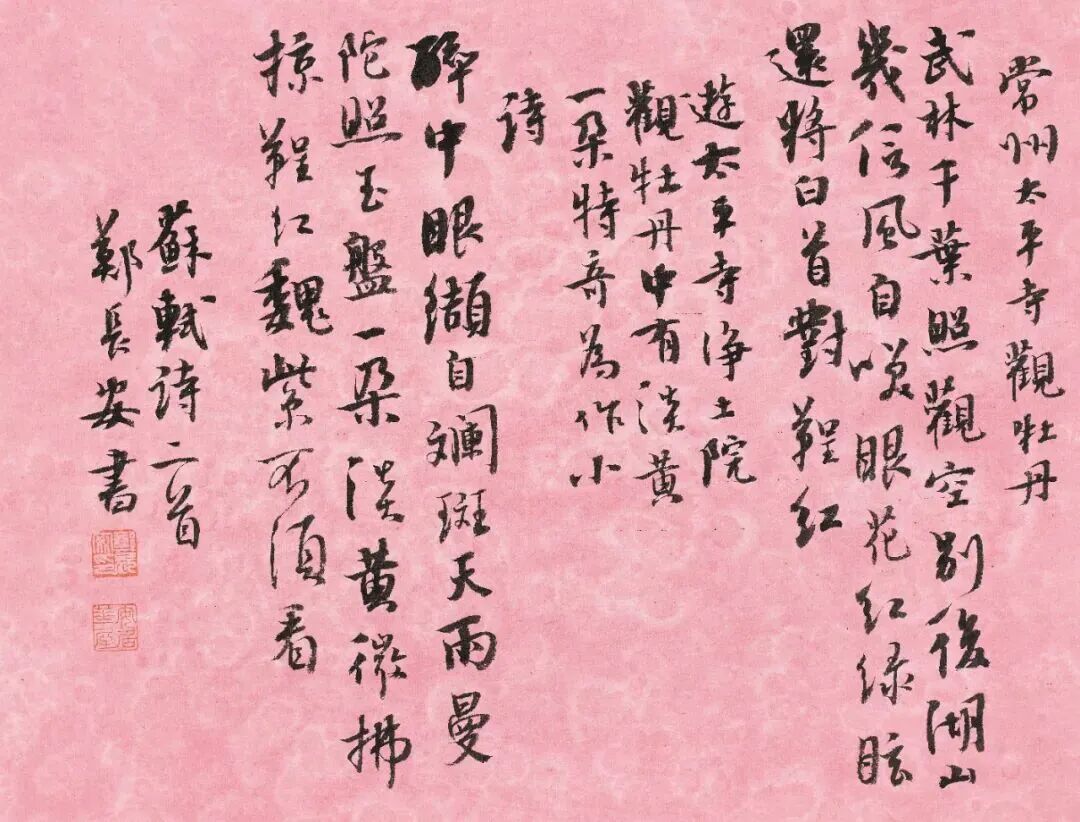

苏轼《常州太平寺观牡丹诗二首》/27.5cm×36cm

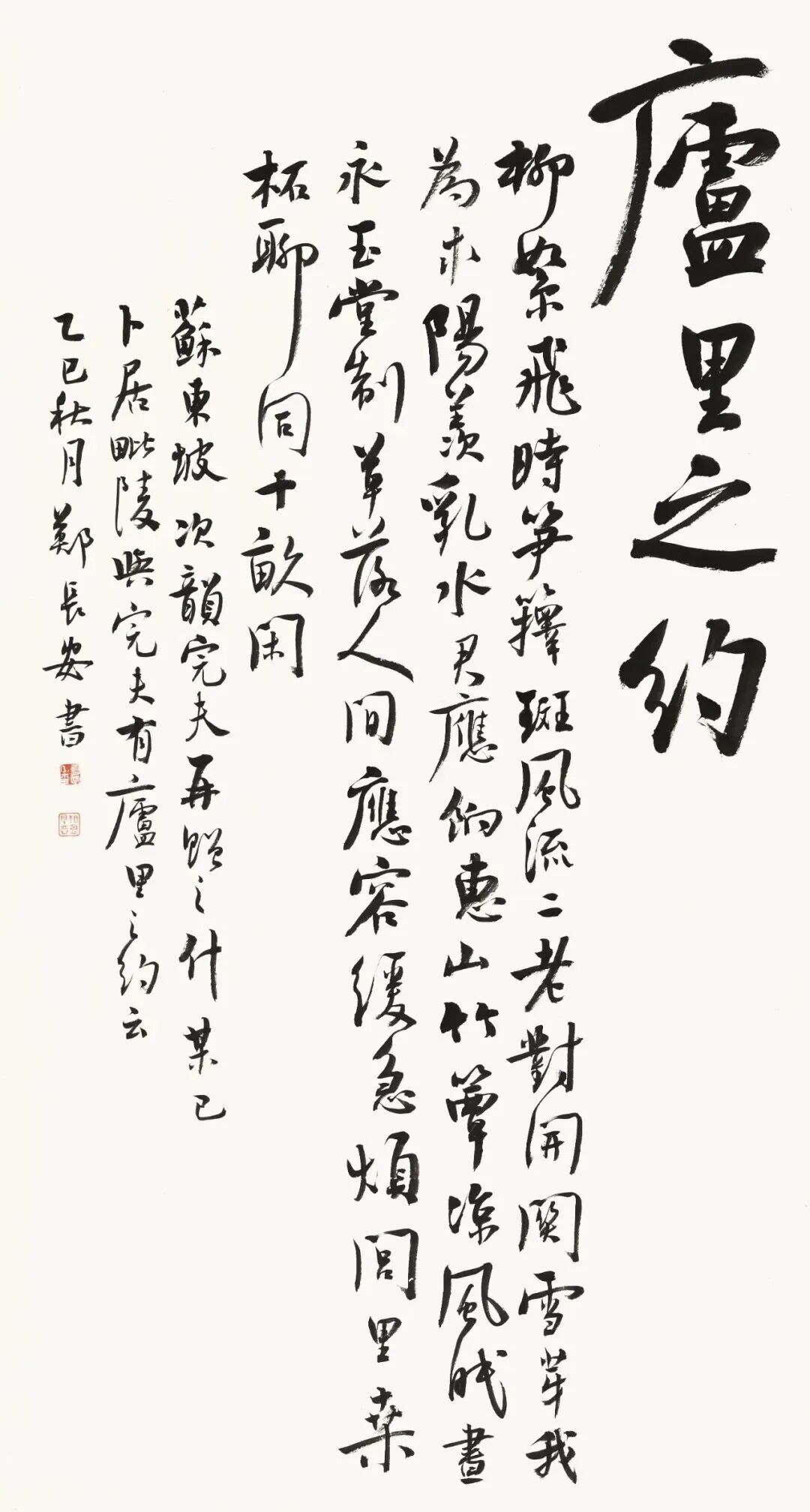

苏轼《次韵完夫再赠之什某已卜居毗陵与完夫有庐里之约云》/182cm×97cm

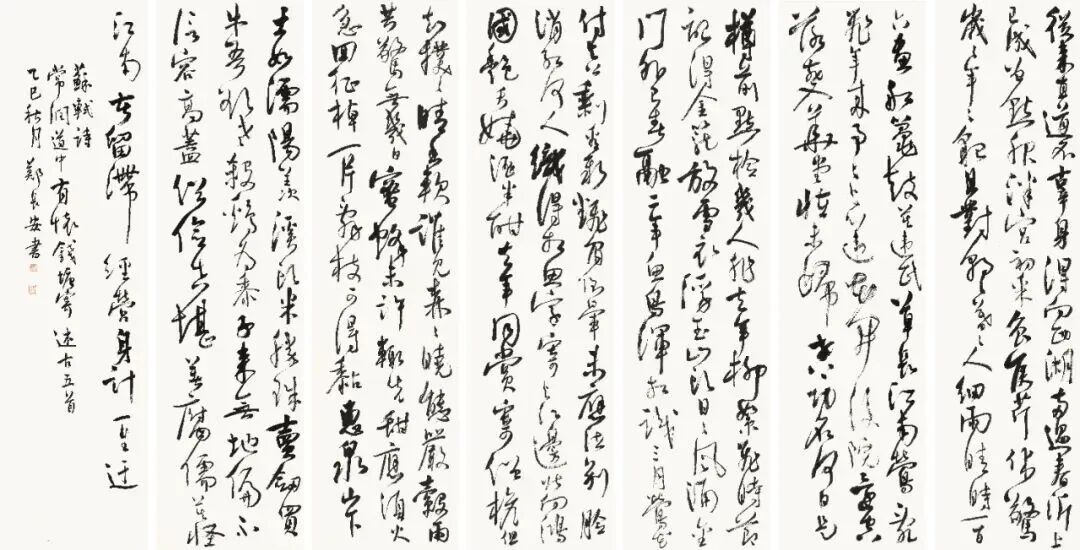

苏轼《常润道中有怀钱塘寄述古五首》七条屏/182cm×47cm×7

第三部分

高山流水

——苏轼与友朋酬答及后人缅怀

呈现苏轼的交游世界及其对后世的深远影响。展现苏轼作为社会交往核心人物的魅力,体现东坡文化精神跨越时空的传承。通过书写这些作品,再现苏轼时代的文脉流转,融入后世对这位文化巨匠的无限景仰,形成一场跨越古今的对话。

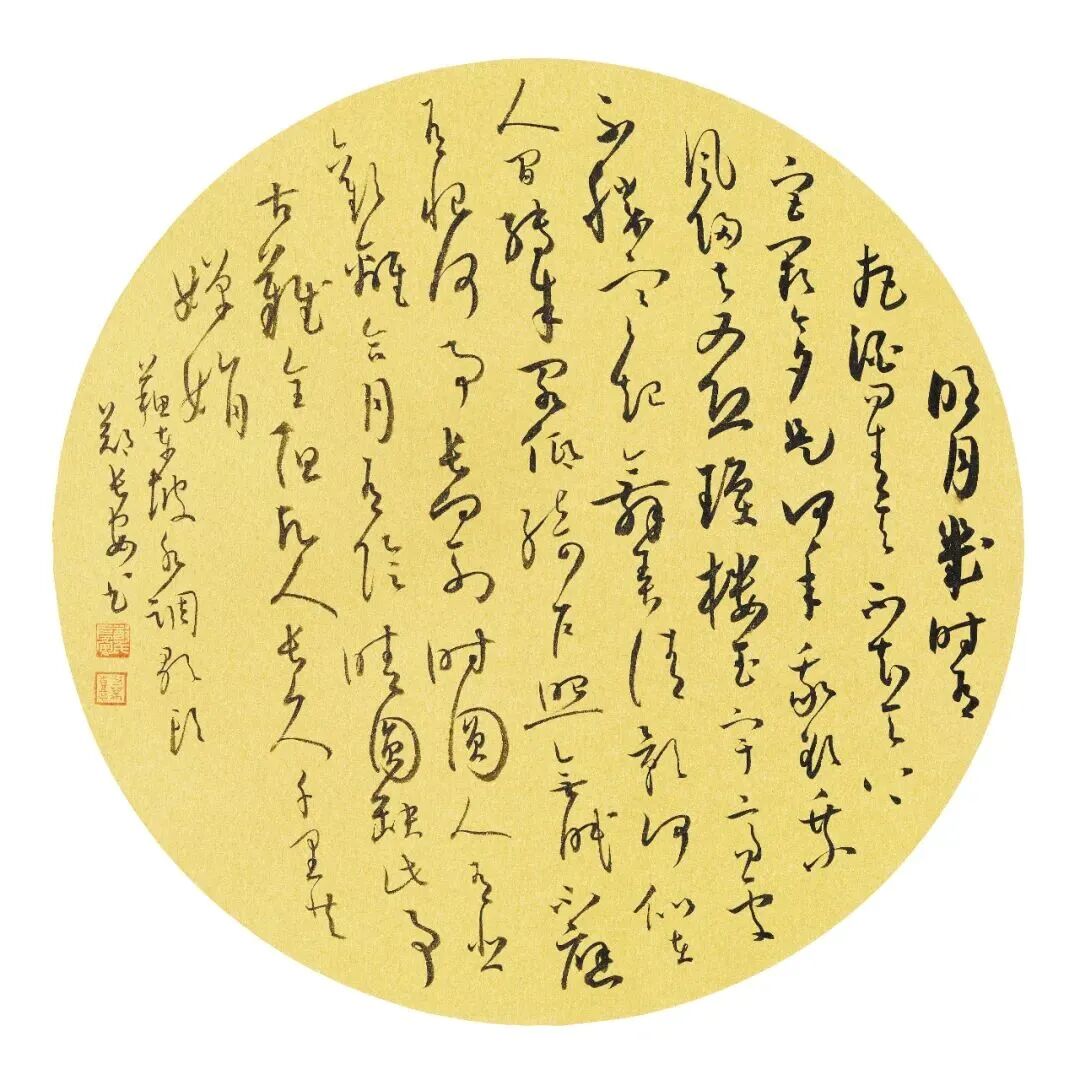

苏轼《水调歌头》/36cm×36cm

苏轼《惠崇春江晓景二首》/23cm×22cm

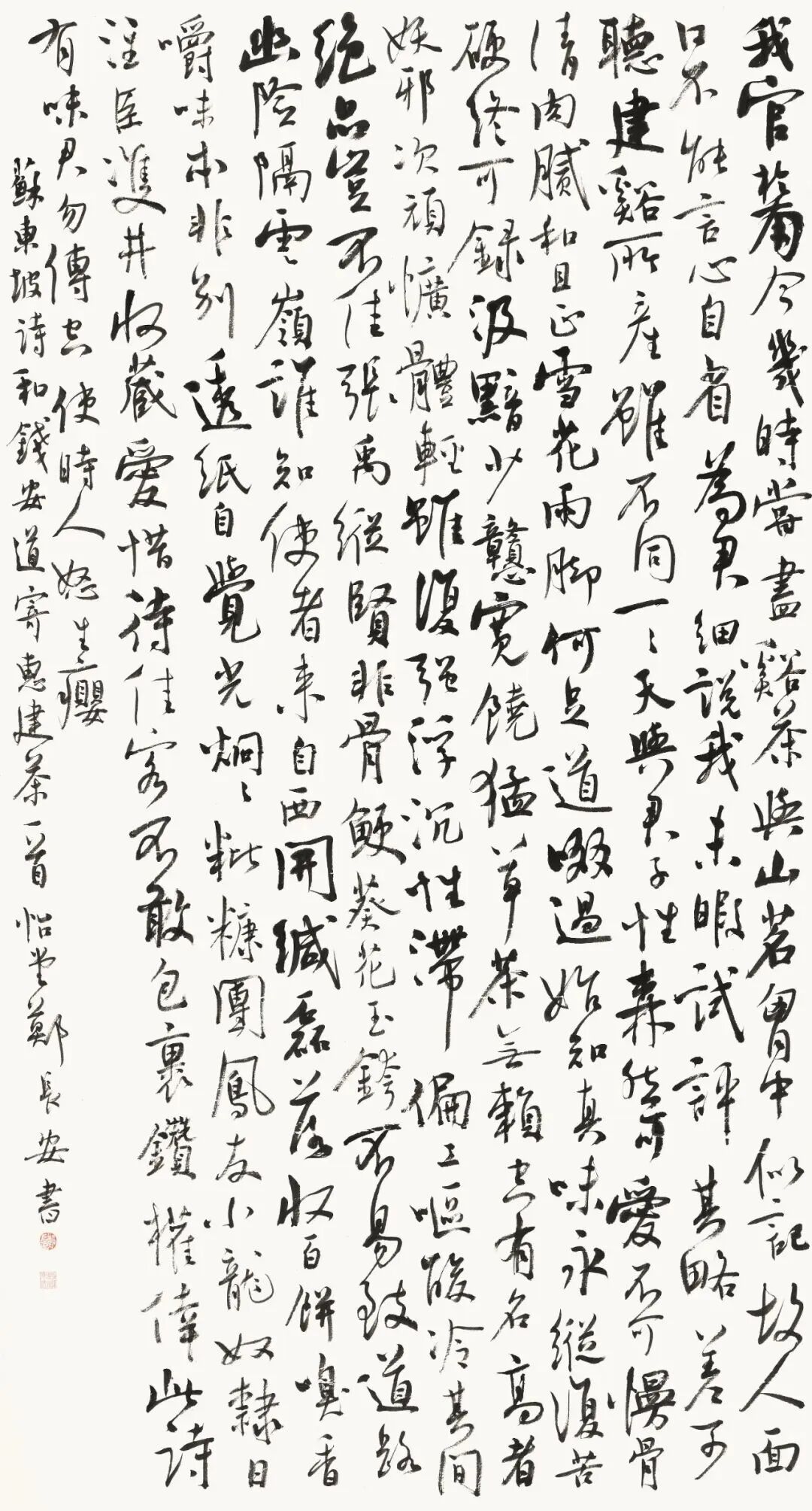

苏轼《和钱安道寄惠建茶》/180cm×97cm

苏轼《跋王齐翰勘书图》/180cm×70cm

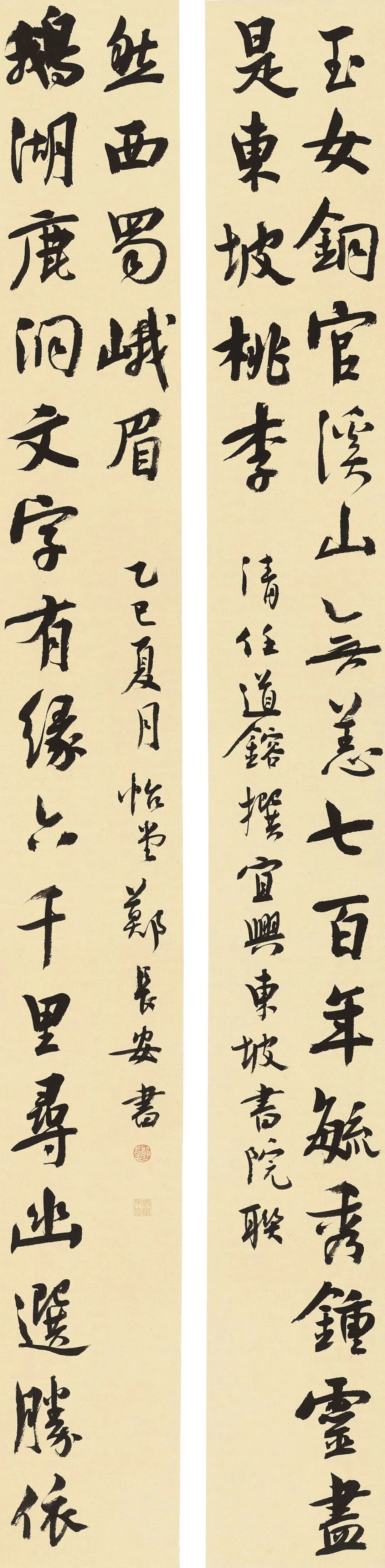

任道镕撰《宜兴东坡书院联》/182cm×21cm×2

赵怀玉《苏文忠公洗砚池》/32cm×134cm

曾慥《类说·荆公得离骚句法》/23cm×67.5cm

第四部分

千古风流

——苏轼经典名篇荟萃

集中展示苏轼那些脍炙人口、具有极高文学与哲学价值、超越具体时空的经典名篇。这些作品是苏轼文学艺术成就的巅峰代表,思想深邃,艺术精湛,广为传诵。通过书法艺术的再创作,使人在熟悉的文本中获得新的审美体验,感受苏轼经典诗词歌赋历久弥新的魅力。

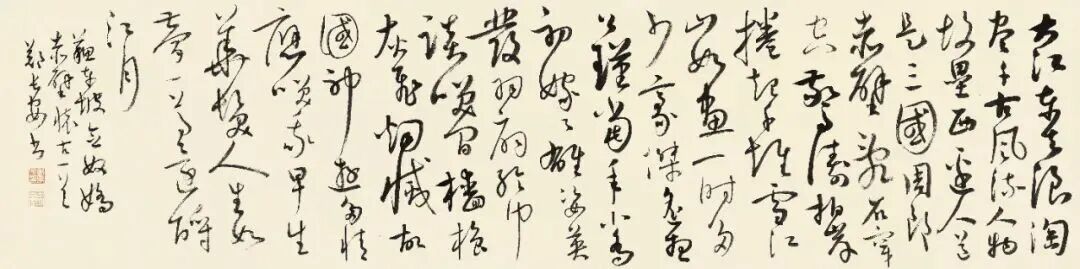

苏轼《念奴娇·赤壁怀古》/138cm×35cm

苏轼《望海楼晚景二首》/200cm×50cm

苏轼《种茶》/27cm×28cm

苏轼《临江仙一首》/200cm×50cm

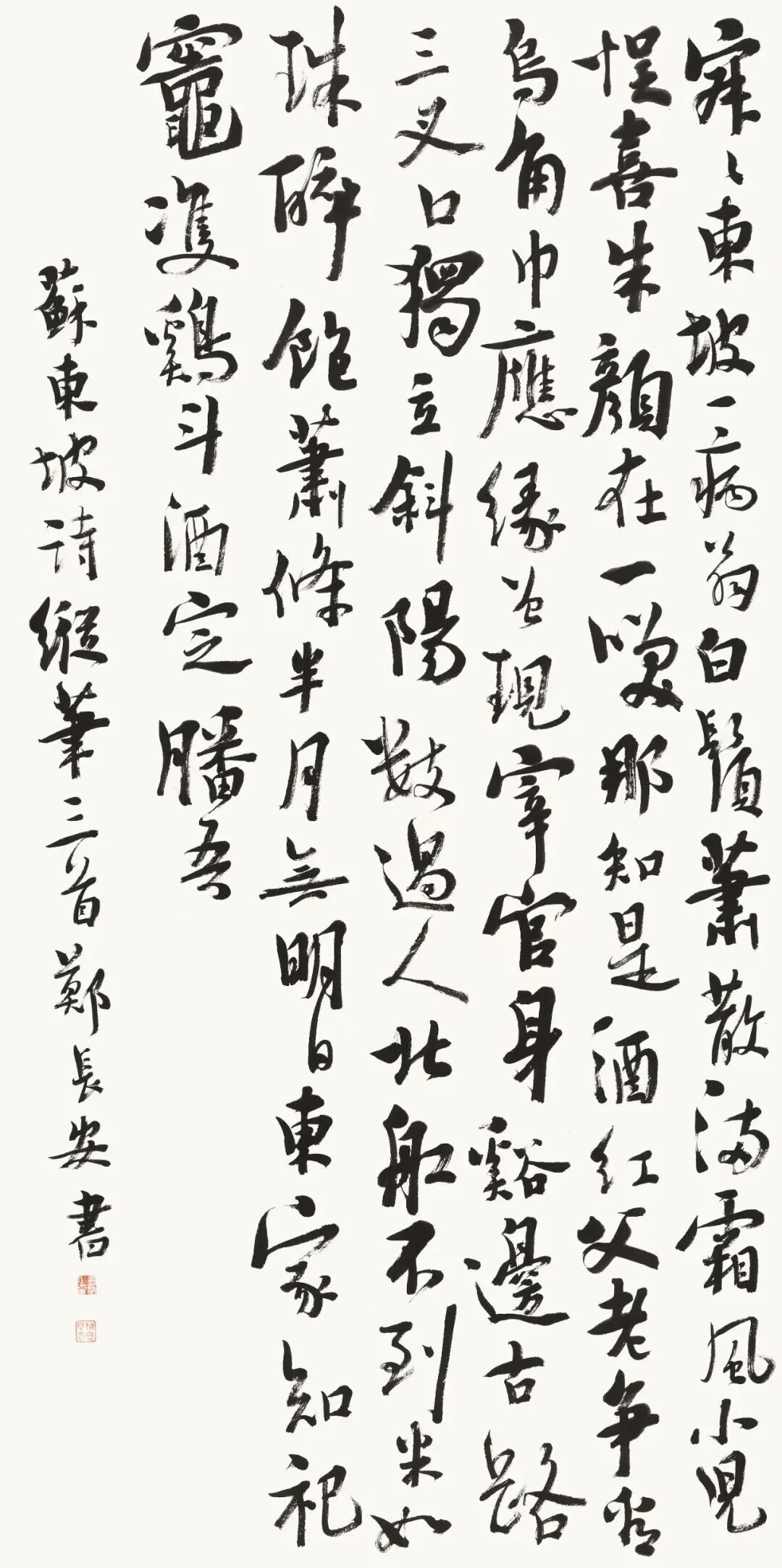

苏轼诗《纵笔三首》/200cm×100cm

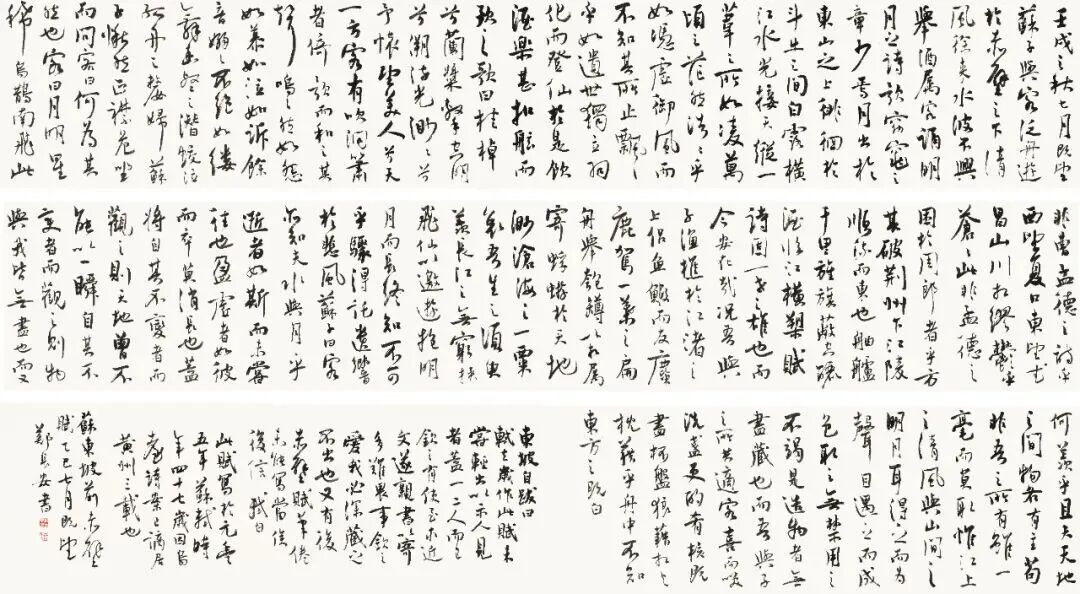

苏轼《前赤壁赋》/45cm×768cm

苏轼诗二首/34cm×44cm

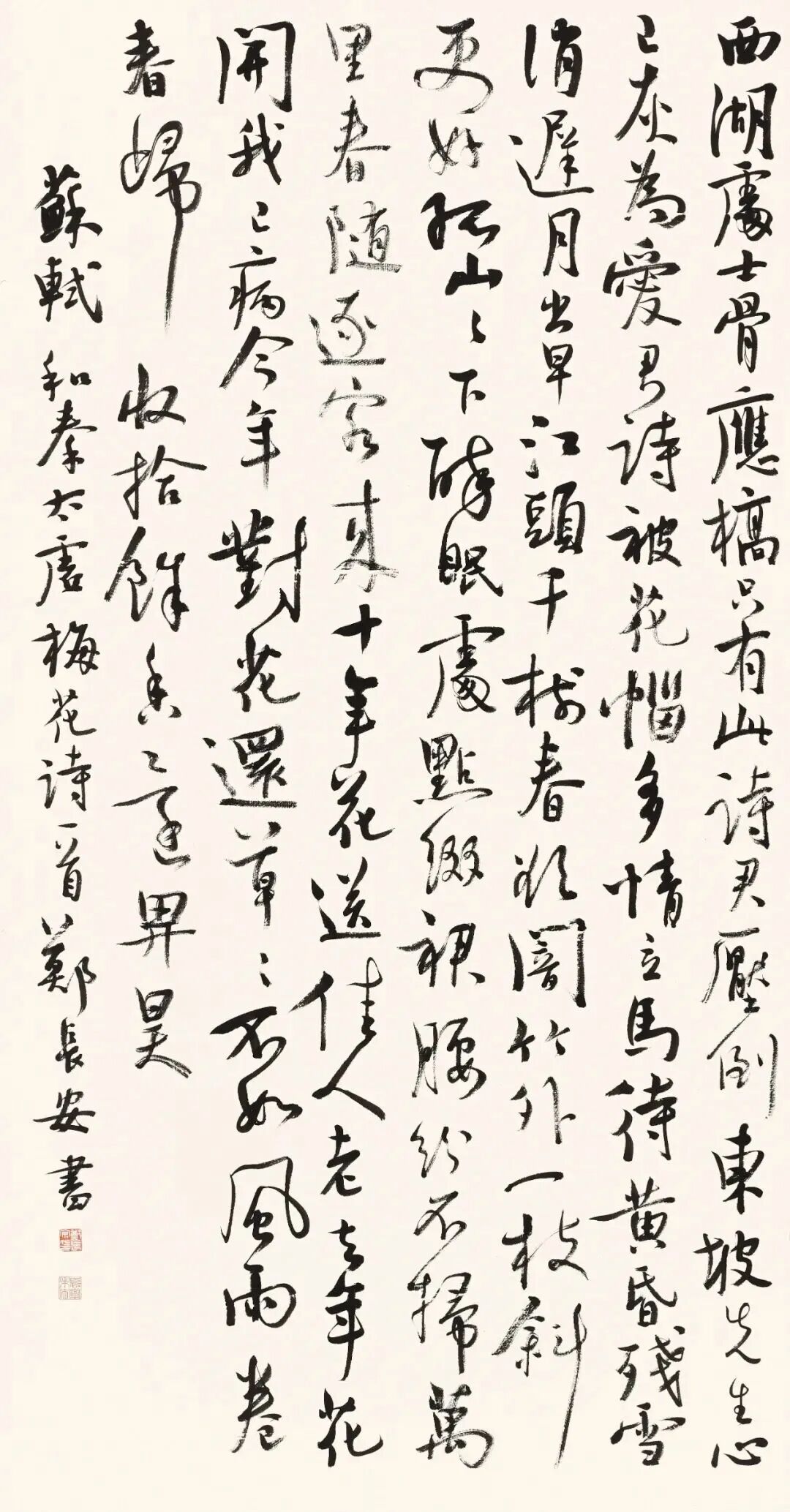

苏轼《和秦太虚梅花诗一首》/134cm×70cm

后记

溪山寄情 笔墨感恩

□ 郑长安

以“溪山好”为主题,以苏轼诗词文赋为创作内容的书法展览,对我而言,不仅是一次书法创作的集中呈现,更是我对东坡先生的无限景仰化为溪山寄情、笔墨感恩的心灵之旅!

苏轼在北宋和后世的形象始终是鲜活而多元的,他是文坛巨匠,于诗、词、文、书皆臻绝顶,其文汪洋恣肆如长江大河,其词开创豪放一派,其书位列“宋四家”之首。欧阳修欣赏他:“他日文章必独步天下。吾老矣,当放此子出一头地。”王安石赞叹他:“不知更几百年,方有如此人物。”黄庭坚仰视他:“文章妙天下,忠义贯日月。”苏轼的人格典范,跨越近千年岁月依旧熠熠生辉。他优游于儒道释思想,兼济天下、独善其身,成为后世文人安放心灵的精神高标。

作为东坡终老之地的常州,文化底蕴深厚,自古人杰地灵、文风鼎盛。季子文化、齐梁文化、东坡文化等文化基因,在跨越千年中如空气一般弥漫在这座江南名城的每个角落。我在这里工作生活,浸润在东坡“眷此邦之多君子”“毗陵我里”的深情告白中。

今年年初,知道常州将举办第十五届东坡文化城市联盟交流活动。在李庆馆长的关心中,策划了“溪山好”的苏轼主题书法个展。十年来,我举办过两次涉及到苏轼的书法个展,一是在惠州博物馆举办的《仰苏墨缘·典雅书房——郑长安书法小品展》,创作内容全是苏轼诗词,偏重于苏轼在惠州的诗词文章。二是在刘海粟美术馆举办的《晋陵风雅——郑长安书法展》,其中一个板块是以东坡为主题,主要内容是苏轼写常州的诗词。

有了以上两次个展的经验,我重新拿起有关苏轼的大部头书,最重要的参考文献是孔凡礼《三苏年谱》以及国家图书馆国学基本典籍丛刊《明成化本东坡七集》,我还读了苏轼传记等图书,查阅了相关论文资料,才慢慢形成四个部分的思路,我看苏轼的足迹遍布大江南北,人生起起伏伏,走在溪山中,见到溪山好。一路行走、一路吟咏的“溪山履迹”;要终老于常州的“毗陵我里”;眼前见天下无一个不好人的“高山流水”;超越时空而被一代代人读诵的“千古风流”。苏轼一生都在溪山中寄托情怀,他对溪山的热爱,不止于寄情山水,更是一种与溪山共生、与天地对话的人生智慧,承载着他对自然本真的向往,对人生境遇的坦然,对精神自由的追求。我在这场跨越近千年的精神对话中有了成长,得到感悟。

在我的书法生涯中,最幸运的是得到言恭达先生的厚爱与提携,言先生是书法泰斗,其人格魅力、深厚学养和高超书艺,都让我深深折服。感谢恩师言先生,从展览主题的确定到作品的打磨,都给予了悉心指导!在李啸院长的带领下,我有幸与一群志同道合、才华横溢的同道们共事,院组织策划并实施了二十多场主题性书法创作及展览活动。从展览策划的顶层设计,到文本内容的精心遴选,从版本的严格优选,到中期的细致审核及作品创作调整,再到展览呈现方式的巧妙构思与全方位宣传推广,每一个环节都倾注了大家的心血,让我收获了宝贵的经验与成长。对本次展览的帮助是直接而有份量的。感恩常州这片土地,感谢所有关心、支持我的领导、师友和同道!感谢江苏省书法院、江苏省青年艺术家协会、江苏省青年书法家协会、常州市委宣传部、常州市文化广电和旅游局、常州市文学艺术界联合会、常州美术馆、常州市书法家协会、常州市苏东坡研究会、常州大学美术与设计学院、常州市青年书法家协会、赣榆区发促会秦山书画分会、江苏红荷文化有限公司对我的倾情支持!感谢家人对我痴迷书法的包容和理解!

溪山不老,墨韵长新。愿我们啸傲溪山,听那松涛与溪水交织成的自然回响。

来源:美筑艺品