明朝初年的南京城,刚从兵荒马乱里缓过点气,街头巷尾看着热闹,可朱元璋坐在皇宫里,屁股底下总像垫着针毡。天下是到手了,可手里这副牌难打——老百姓家里锅都快见底,朝廷粮仓更是捉襟见肘,最头疼的是那堆兵,多到养不起,裁了又怕出事,真真是左右为难。

改朝换代之际,裁汰军队、遣散流民向来是关乎江山稳固的难题。秦始皇早有法子,调十几万军民去筑长城,把潜在的麻烦变成国防屏障,比空耗军费划算得多。朱元璋心里门儿清,面对明初百万大军的吃饭问题和安稳问题,于是就学秦始皇那套“以工代防”,发动军民大修城墙。从南京到北方重镇,砖石垒起来的不光是挡人的墙,更是把闲散的兵、无业的民变成了干活的力量。这治国的门道就藏在里头——把隐患消弭在实在的营生里,用实打实的基建筑牢江山根基,这便是城墙背后隔了千年也管用的办法。

那时候的军队人数,说出来能吓一跳。史料上明明白白写着,其军最多时人数达316万,在靠天吃饭的年月,这简直是把家底往火里扔。为啥这么多?还不是打仗收编的人太多。元朝垮了后,蒙古骑兵跟没头苍蝇似的,有的跟着元顺帝跑了,有的投了王保保,更多的觉得“识时务者为俊杰”,干脆投了明朝,这些人一股脑塞进军队,人数能不多吗?元顺帝跑的时候,身边就6万户蒙古人,剩下的44万户里,不少都成了明军的人。再加上各路起义军凑的热闹,这军队成分就跟夫子庙的杂耍班子似的,三教九流啥人都有,谁真心跟着朱家干,谁也说不准。

这么些人要吃要喝,朝廷的钱袋子早就空了,裁军是板上钉钉的事。可裁多少?得拿捏好。北边的北元还没死心,纳哈出带着几十万部众在松花江以北晃悠,元惠宗在上都磨磨蹭蹭想翻盘,为此还北伐了十三次之多,精锐部队肯定得留够。第一次北伐,徐达、李文忠分两路出击;第二次更是浩荡,三人各带五万兵,三路齐发。这么看,百万左右的军队得留着,剩下的就得另找出路。

这些要被裁的兵,要是散到民间,跟北元的残兵或是地方上不安分的人勾搭上,那新建立的明朝就得变天。朱元璋夜里睡不着,琢磨来琢磨去,与其让这些人闲着生事,不如让他们搬砖垒墙!

这主意一打定,南京城就跟开了锅似的。

城根底下天天跟赶大集似的,原来扛枪的兵成了搬砖的工,附近郡县的百姓也被征调过来服劳役,秦淮河边的石灰窑烧得通红,窑工喊号子的声能传到聚宝门。

南京老辈人生前常说,那时候住城内外棚户区的民工,天不亮就揣着块糙米饼赶工,女人则在家把稻草搓成绳,好给城墙捆石料。

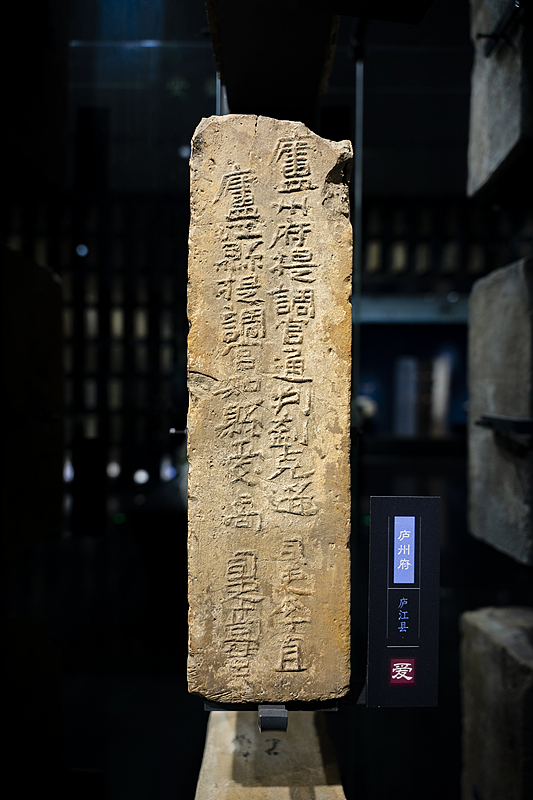

朱元璋这人精,知道城墙得结实,定下规矩:每块砖都得刻上府州县、总甲、工匠的名字,一共九级,哪块砖出问题,顺着名字一查一个准。有回发现一批砖“敲着发闷、断了有孔”,直接把窑主拉到工地示众,吓得后来的工匠,夜里都拿锤子敲自己烧的砖,生怕出岔子。

要说这城墙修得有多讲究?最高26米,墙基最宽20米,顶宽2到14米,跟现在三层楼似的。护城河更厉害,周长三万多米,最宽的地方能跑船,深的地方淹得过人。

13座城门各有各的用处,中华门(那时候叫聚宝门)最神气,三道瓮城跟迷魂阵似的,敌军进来就别想出去,27个藏兵洞能藏三千多人,和平年月走车过人,一打仗就成了铁疙瘩。

工地上的日子,说苦也苦,说乐也有乐。军队里的人改当工程兵,每天搬砖垒墙,倒比在营里瞎琢磨强。南门城外修了“瓮池”澡堂,累了一天的工匠和军士能去搓把澡;城里的小商贩瞅准机会,挑着担子卖茶水、凉粉,吆喝声能盖过夯土的号子。

有个唱小曲的,编了段“城墙高,城墙长,挡住鞑子保家乡”,在工地上传唱,后来竟成了南京小调的老底子。

就这么着,近百万之众干了28年,把南京城砌成了铁桶。那些可能生事的兵,成了城墙的一块砖;朝廷不用愁养闲人,还落下个万年基业。

现在走在明城墙上,摸着那些带着名字的砖,能想起当年工匠的糙手,能听见秦淮河边的号子,更能明白朱元璋的心思——

与其天天防着“假想敌”,不如把力气花在实处,让老百姓能踏实过日子,这才是真的稳当。

如今这城墙成了宝贝,游客摸着砖缝听故事,老南京人在城墙根下棋晒太阳。

谁能想到,六百年前这堆砖石,不光挡住了刀枪,还盘活了一个王朝的日子呢?