1937年11月,经过“八一三”以后3个月的鏖战,上海战场突然沉寂下来。中国军队被迫向西撤退,上海四周尽陷敌手。上海公共租界和法租界虽未被日军占领,但已处在日军的包围之中,成为了名副其实的“孤岛”。

(恽逸群)

在寂静空旷的徐家汇路上,早已名满沪上新闻界的杰出报人恽逸群独自踽踽而行。他透过路边漫长的铁栅栏,看到对面中国地界上昔日商店林立、繁华热闹的南市,在日军的铁蹄下,已然成为一片望不到头的废墟,心中不禁怒火中烧……

上海沦陷后,恽逸群的许多战友如夏衍、邹韬奋等抗日宣传的主力和救国会的负责人等都已经纷纷撤离到内地。昔日如火如荼的抗日宣传突然偃旗息鼓,上海新闻界——中国新闻事业的摇篮面临着生死存亡。恽逸群因为是“上海通”,中共上海地下党要求他留下来继续战斗,以恢复、扩大抗日宣传阵地。

坚守孤岛,开启抗日宣传新局面

1937年11月底,上海民间出现了挂有外商旗号的第一张具有鲜明抗日立场的中文报纸——《华美晨报》,它的出现突然打破了中国军队西撤后抗日宣传舆论一时陷入沉寂、焦虑的气氛!甫过一个月,同样挂有外商旗号的《大美晚报》也办起了四开小型日报《大美报》。这两张洋商报都请来恽逸群担任主笔,恽逸群甚至兼任大美报副刊《早茶》的主编(两个月后由柯灵接任)。由于多数朋友离开了上海,恽逸群必须将两报的大部分评论担当下来,其余则邀约王任叔(巴人)、周木斋、戴湘云等友人撰写。由于不再做夜班编辑的工作,恽逸群每天一早就到报社上班,匆匆在马路边的小食摊上吃完早餐后,便回到写字间翻阅当天的报纸,开始构思撰写评论文章。恽逸群才思泉涌,往往不到半小时,一篇评论写就,几乎不须改动即可交付在一旁等候的排字工人。由于他的迅速高效而少有差错,恽逸群获得了“卷筒纸”的绰号,比喻他写稿像印刷机上的卷筒纸一般既快速又连续不断。恽逸群每天撰写的评论,既有揭露日寇的侵略阴谋和罪行,又有抨击日军在沦陷区推行“以华制华”、掠夺榨取中国人民的反动政策,还有驳斥主张和侵略者“亲善”“和平”的种种汉奸谬论,甚至批判国民党为一党私利而搞摩擦、闹分裂的错误行径……在恽逸群的支持、参与鼓动下,私人经营的华美出版公司又出版了《华美周报》、《华美非常时期丛书》,甚至开办起“华美广播电台”,通过出版物和强大的电波向江浙沪、安徽等省沦陷区人民,详细报道抗战消息,宣传介绍八路军和党的持久战略战术等。在这艰苦而忙碌的间隙,恽逸群还写作出版了《抗战国际知识》和《外蒙问题的考察》两本书,用马克思主义观点,帮助读者正确厘清复杂的国际形势。

由于恽逸群等一些坚持留下来的抗日文化人以一当十的艰苦努力,上海沦陷区的抗日宣传很快重又振作活跃起来,日寇企图扼杀上海抗日宣传的阴谋破产了。

《华美晨报》、《大美报》利用英美法等国与日本的矛盾,有效抵制日本人的压力,坚持开展抗日宣传的事实,大大鼓舞了留在“孤岛”的抗日报人。于是,抗日报人群起效仿,纷纷以高薪聘请洋人作“董事长”、“发行人”,向外国注册登记,开办起众多的“洋商报”。1938年1月,中共上海地下党开办了挂英商招牌的《每日译报》;接着,挂英商、美商招牌的《文汇报》、《导报》、《申报》等十多家报纸接踵问世。“孤岛”一时成了洋商报的天下,抗日宣传迅速蔓延扩大,抗日新局面也由此打开了。

在这支庞大的队伍中,恽逸群以其抗日的坚定立场、卓越的文才、善于团结各方人士抗战的统战工作特长,出众的能力,博得了新闻文化界人士的一致认同。恽逸群的担子更重了。他除了担任《华美》、《大美》两报的主笔外,又应邀担任《译报》和《导报》的总编辑、主笔,负责这四家报纸的全部评论和部分社论;同时为《循环报》组织部分评论。可以说,恽逸群把握、指挥着“孤岛”抗日宣传的主阵地。他每天发出的不是一颗炮弹,而是一排排炮弹轰向日寇和汉奸,沉重打击着他们的反动气焰,极大张扬鼓舞着上海和沦陷区人民的抗日士气。恽逸群一人同时为五家报纸撰写评论,这种过人的精力、敏捷的文笔、渊博的学识,至今在中国新闻史上罕有而被新闻界传为美谈:他每天白天完成写稿的准备后,一到晚上,一家家报社的工友就骑了自行车到他家取稿了。恽逸群招呼来人稍等,随即展纸濡笔疾书,半小时左右即写就一篇,然后交来人带走,真可谓“倚马可待”。恽逸群住房狭仄,全家挤住一间客厅,有时他在写作时,几个女亲戚串门和他的妻子闲聊,免不了有叽叽喳喳的嘈杂声音,恽逸群照样精神专注而埋头于写作……一篇篇抗日檄文在恽逸群笔底下流出,射向敌寇的心脏。

(恽逸群在工作中)

第一个站出来公开揭露汉奸汪精卫

1938年10月下旬,广州、武汉沦陷后,日寇又放出劝降的“和平”空气,国民党内以汪精卫为首的投降派借机散布“战必败,和未必乱”等求和言论,汪精卫又利用蒋介石以弱御强的“焦土抗战”策略在长沙大火处置上的失误,借题发挥,写文章指责焦土抗战是要把战区内、沦陷区内的东西都烧光,是要使“大家都变成大贫”,“使人与物质俱成灰烬”,而敌人“其困难决不如我之甚”云云。汪精卫的言论立即受到上海一些汉奸报的追捧并转载,说唯有“中日和平”才是唯一出路。恽逸群早就警觉到汪精卫屡次发表与抗战国策相悖的言论别有用心,看到他的文章受到汉奸们的捧场,觉得必须即刻站出来批驳,肃清其影响,于是在1938年11月24、25日连续两天在《导报》上发表《异哉汪精卫之言》的评论。恽逸群指出:实行焦土抗战,原是因为中国还不能断绝日军的接济,为了不把自己的物资送给它白白受用,而采取的一种正确的战略战术。目的是为了陷敌于困境,从而加速其失败……汪精卫却说焦土抗战是要把一切都烧光,使大家“平等”,这显然是故意混淆曲解。汪精卫反对焦土抗战,“无疑就是反对抗战”……

恽逸群的这篇檄文,是全国第一篇公开揭露汪精卫汉奸嘴脸的文章,立即引起了轩然大波。当时汪精卫尚未公开投敌,仍是国民党副总裁,地位仅次于蒋介石。重庆国民党中宣部长、汪精卫同伙周佛海大为震怒,一面指责《导报》“曲解国策,自误误国”,一面责令上海国民党军统、中统特务组织调查,要给与作者严厉“制裁”。

早已成为日伪暗害对象的恽逸群,得到中共地下党密报后,迅即携妻暂时躲到朋友家避难。虽然与外界断绝了来往,但他却一天也不放弃战斗,仍每天写出一篇篇评论,由自己的亲属外甥前去拿取,送往各个报社。

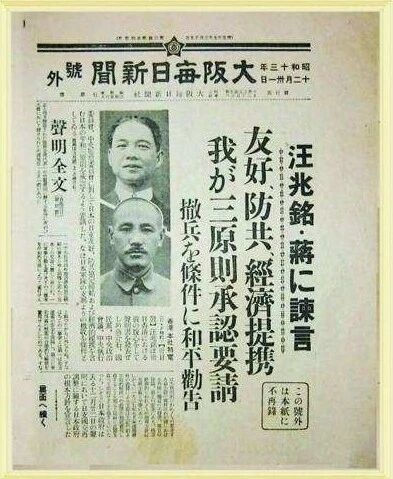

(汪精卫发表的“艳电”)

恽逸群的宏文《异哉汪精卫之言》发表不到一个月,汪精卫就逃离重庆,在越南河内发表臭名昭著的“艳电”,公开撕下伪装,彻底投靠日本人当了汉奸。恽逸群料事如神的洞察力,无所畏惧的胆略,受到上海新闻界的普遍赞誉,再次给予他“彗星”(意即“光芒四射”)的称号(1936年“西安事变”爆发,恽逸群公开预言“西安事变”必将和平解决,震惊舆论界)。

两次面对死亡威胁,临危不惧

对洋商报汹涌如潮的抗日宣传,日寇恼羞成怒,它一面由日本驻沪总领事、驻沪陆海军头子向公共租界当局施加压力,强烈要求取缔反日言论;一面组织汉奸特务对抗日报进行残酷镇压。仅在1938年1月、2月,《华美晨报》两次被特务投掷炸弹,接着《文汇报》、《大美报》也受到炸弹袭击,不少报社员工倒在血泊之中。作为抗日宣传急先锋的恽逸群,自然是日寇汉奸欲加清除的主要目标。日寇向租界当局提出要求逮捕12位新闻界的抗日分子,恽逸群赫然名列。尽管租界当局没有理会接受,但侵略者猖狂至极——《社会日报》社长蔡钓徒被日本特务暗杀,头颅甚至被悬挂在法租界一条马路的电线杆上;《华美晨报》《文汇报》分别收到装有血淋淋人手的“礼品盒”;恽逸群和许多记者、编辑都收到了装有子弹的恐吓信。日寇企图以此以儆效尤。恽逸群和上海抗日新闻界面临着生死存亡的考验和威胁。

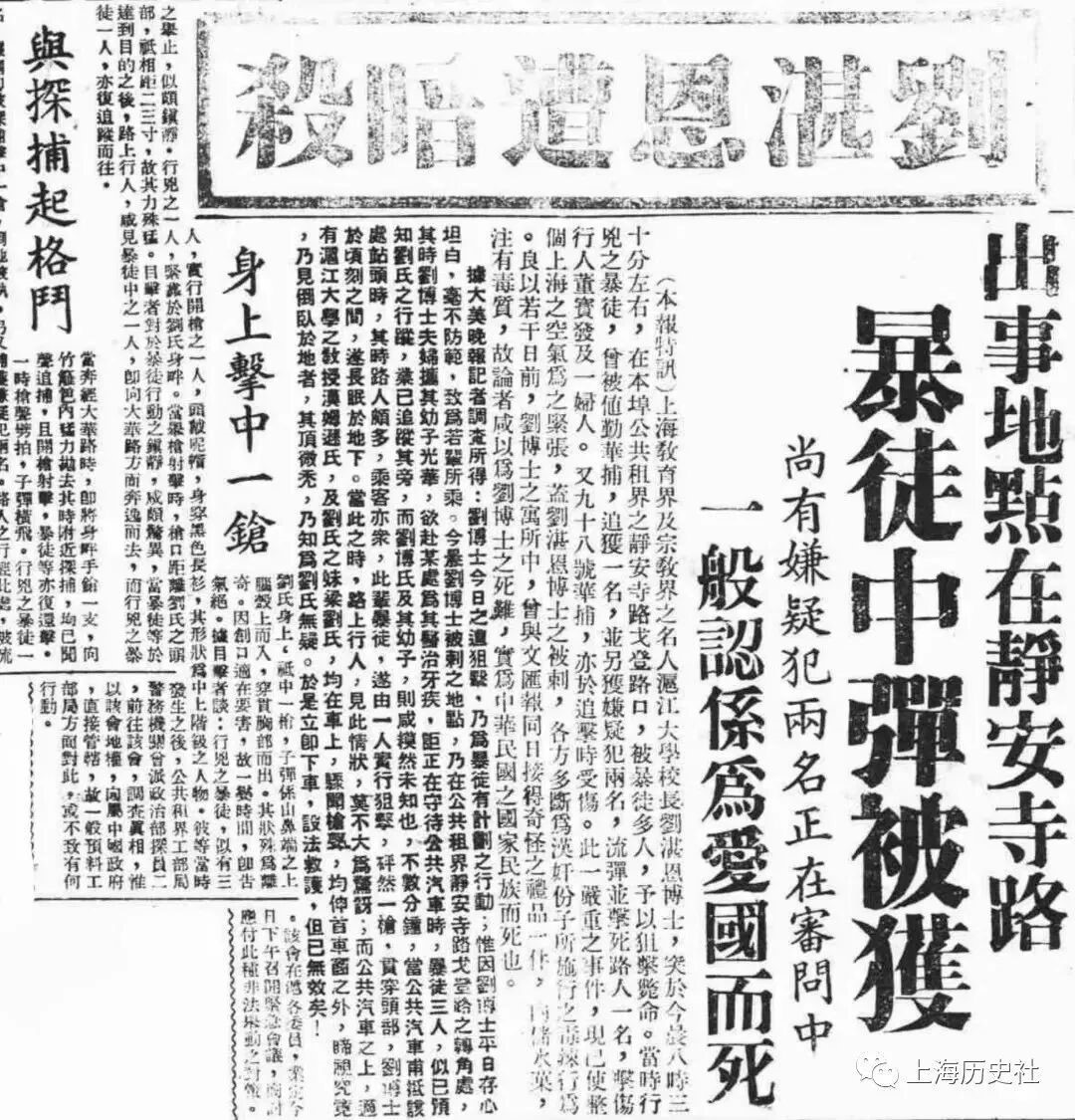

《大美晚报》刊登刘湛恩遭暗杀新闻

但是恐怖活动吓不倒恽逸群。他依然紧握如椽之笔,无所畏惧,所向披靡。此时,上海妇女界领袖、共产党员茅丽瑛,著名教育家、沪江大学校长刘湛恩等一批知名人士,因坚持抗日立场,拒绝被收买当汉奸,一个个遭日伪特务暗杀,倒在屠刀之下。恽逸群怀着极大的愤慨写下《悼刘湛恩博士》一文,指出:“历史告诉我们,恐怖是卑怯的表现,屠杀是崩溃的先奏……刘湛恩博士的‘成仁’的唯一结果是……使中国人民格外认识清楚,现在摆在中国人面前的只有两条路:一条是做奴隶,一条是做斗士……刘博士的死,将感动无数中国人变成坚强英勇的斗士,促成中国民族解放战争胜利的迅速到来……”恽逸群的铿锵评论,不仅是悼念英勇牺牲的刘湛恩,也是表明他自己宁死不屈的坚强意志和决心!

汪逆投敌后,到了1939年,上海出现了恐怖活动高潮。著名的76号魔窟的几百个汪伪特务爪牙,腰别手枪、炸弹,每天公然大摇大摆地在租界内活动,租界巡捕不敢得罪,视而不见,各界抗日分子接连遭到绑架或暗杀。恽逸群的处境再次面临着危险。他又一次接到恐吓信,威胁他:如再发表抗日言论,定将“以武力制裁,炸弹与枪弹并来,不为言之不预也!”恽逸群每天上班的路上,都要事先写好遗嘱,怀揣在身,以防不测,住宿经常变换地址。恽逸群妻子劝告他赶快离沪,恽逸群却坚定地回答:“不到最后关头,我是不能走的……被特务吓倒,我们还当什么新闻记者!”

面对死亡威胁,恽逸群继续战斗不息。1939年4月22日,恽逸群和几张抗日报的负责人商量后发表了几家主要抗日报的《共同宣言》,郑重宣告:“我们决竭其全力反对侵略者及汉奸的活动。我们对于侵略者及汪逆羽党和一切汉奸的活动,决予以迎头痛击……”但是日本侵略者自恃武力,在指使汪伪特务投掷炸弹,绑架暗杀,加紧进行恐怖活动的同时,对租界当局施加更大压力,强烈要求取缔抗日报纸。租界当局迫于压力,委曲求全,以“宣传抗战,言论激烈”为由,勒令《译报》、《导报》、《文汇报》、《大美报》停刊一周。

洋商报面临着生存的严重威胁。几家被迫停刊的报纸负责人不断聚会,商讨对策,恽逸群以坚定的态度表达自己的意见:“今后的局势固然会更严重,但不能办大报,我们就办小报;不能办日报,我们就办刊物;一切都不能办,就办壁报。我们决不屈服……要和敌人斗下去!”这时,租界当局在日寇压力下宣布紧急戒严,断绝交通挨户搜查,实际是搜查抗日分子。恽逸群又提笔给尚未停刊的《华美晨报》写了《炸弹五百万》的评论,指出:“租界要搜炸弹,我们保证永远搜不完,因为租界上的炸弹有四百几十万,这些炸弹全藏在最秘密的地方,就是藏在每一个中国人的心里,心里的炸弹是永远搜不完的!……”表达了共产党报人恽逸群宁死不屈,欲与日寇抗争到底的坚强决心。

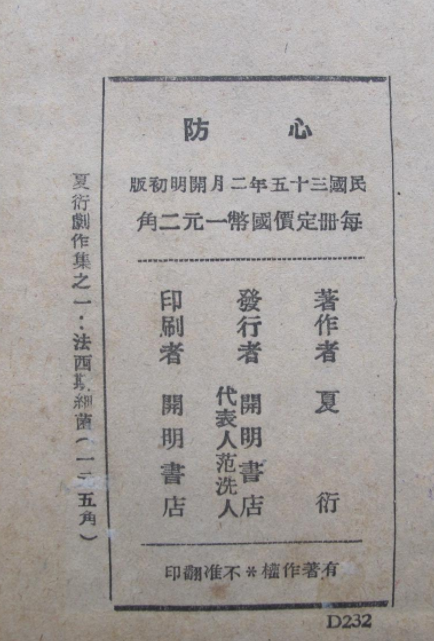

《心防》剧本

就在这抗日报纸和报人面临生死存亡的关键时刻,在桂林主持《救亡日报》的夏衍,秘密来沪探望妻儿。在充满恐怖肃杀的气氛中,夏衍和恽逸群等分别相约在咖啡馆会晤。夏衍了解到恽逸群等一些抗日报人、文化人在“孤岛”舍生忘死、英勇奋战的可歌可泣的事迹,非常感动,回到桂林后,写了名为《心防》的剧本,反映上海新闻文化界人士的战斗生活。剧中主人公刘浩如,在报社担任主笔,他带着妻儿在孤岛奋战,撰写抗日救国的评论,在敌伪追缉的情况下,怀揣遗嘱,随时准备牺牲,和敌人进行“韧性的战斗”。夏衍笔下的“刘浩如”,正是恽逸群原型的写照。

1939年,5月下旬,敌伪特务再次向《导报》投掷炸弹,这是对恽逸群的再度威吓和警告。恽逸群临危不惧,写了一篇评论《唯一的不安》,发表在次日的《导报》上。日寇、汪伪见威胁、恐吓无效,决定采取进一步的镇压行动。在《导报》被炸后几天,中共地下党领导紧急命令,通知他:撤退转移到香港去……

随着1937年“八一三”淞沪抗战结束到1939年5月的20个月中,恽逸群以他的杰出本领,率领一批抗战报人在敌占区、在上海“孤岛”展开了一场如火如荼、轰轰烈烈的抗日宣传大战,沉重打击了日寇和汪伪集团,在中国抗日战争史上,在中国近代新闻史上,书写了灿烂的篇章,树立了不可磨灭的丰碑。正如恽逸群在《孤军奋斗的二十个月——上海新闻界的战绩》一文中总结指出的:“在去年五月之前,上海两租界——有四百五十万人口的公共租界和法租界——是完全属于中国的,是中国的经济堡垒,是中国的文化堡垒,是东南游击区的政治堡垒。我们用什么力量守这个堡垒的呢?不是武力,更不是金钱,而是文化,说得具体一点是笔尖。在文化部门中成绩最著的是新闻、补习学校、戏剧三种,特别是新闻事业坚定了广大的民众对抗战必胜的信念,所以有人说,上海的几家报纸足抵二十万大军。从对敌人的威胁和维系沦陷区的人心上来说或许这个譬如并不夸大。”(载1940年《新闻记者》第二卷第六期)

是的,历史得到了证明:恽逸群等一批抗日报人,在“孤岛”举起的抗日宣传大旗已经载入了史册,几家报纸创造的辉煌业绩,足抵20万大军!

恽逸群,1905.1—1978.12,江苏武进(常州)人。中国新闻文化界杰出战士、著名新闻教育家、政论家、社会活动家和近代史学家。1937年11月,与范长江、杨潮等共同发起成立“中国青年记者学会”,简称“青记”,任总干事兼秘书主任;解放战争期间,任中共中央华东局政治秘书、宣传部代部长,并任华中《新华日报》、山东《大众日报》总编辑;创办济南《新民主报》,任社长兼总编辑;1949年5月,与范长江搭档创办上海《解放日报》,任副社长、副总编辑,范长江调离后旋即任社长兼总编辑;1949年9月,参加新政治协商会议和开国大典,参与筹建中华全国新闻工作者协会(全国记协),任全国记协筹委会常务理事、第一届全国政协委员;并任华东新闻出版局局长、华东新闻学院院长、复旦大学新闻系主任;筹建创办中国古籍和地图出版社,任负责人。1978年12月10日因病在南京逝世,时年73岁。1982年始获平反昭雪。著有《抗战国际知识》《新闻学讲话》《蒋党真相》等书。

(作者简介:顾祖年,1956年生,江苏常州市人,原常州市博物馆馆员、常州日报编辑、常州晚报副刊部编辑,文史作者,在国家级核心级期刊和书籍上曾先后发表《新发现的瞿秋白语言文字材料四篇》《苏东坡终老地孙氏馆——藤花旧馆考》《简论中国博物馆人》《恽逸群同志晚年在常州》等。本文作者为恽逸群同志外孙。)