中国画的审美核心,历来不在于外在形似的复刻,而在于笔墨所承载的“内美”与精神的“传神”。我以为,“内美在笔”直接指向艺术的内在价值根基,涵盖了用墨、用色、用水的精妙之处。笔墨的生命力源自书法式的“写”,其筋骨、气韵、韵味皆是画家内在学养和个体品格的直观外化;“贵在传神”则是内美的终极追求,笔墨超越了物象的表层,直抵对象的内在气韵与创作者的精神内核。

从晋人顾恺之“以形写神”的理论命题,到唐末五代荆浩“笔墨六要”的体系构建,从唐代朱景玄“逸品”的审美理念,到黄宾虹、张大千的现代探索,再结合我个人浅显的研究思考与传承实践,可以明确:中国画始终以“笔”为载体,在锤炼内美的过程中,不断践行“传神”的艺术理想。

《荷香清远》 69cm×138cm

一、书画同源:内美的根基在“写”

中国画的“内美”,首先源自笔墨的“书写性”。“写”作为书法与绘画共通的基因,是赋予笔墨内在生命力的核心所在。研究表明,尽管秦汉时期尚未直接提出“书画同源”的理论,但当时已初步认识到书法与绘画的内在联系。西汉思想家扬雄在《法言·问神》中提出“言,心声也;书,心画也”的观点。这一观点虽主要论述书法,却已将艺术创作与创作者的精神世界联系起来,为后世“书画同源”理论的形成奠定了思想基础。

东汉蔡邕在《篆势》中也表达了相似的思想:“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之”。这一观点将书法创作与创作者的精神状态紧密相连,进一步强化了艺术与心性关联的认识,为后世书画理论的融合提供了坚实的理论基础。

“书画同源”并非简单的形式关联,而是通过“写”赋予笔墨“筋骨气血”,使其从单纯的“描摹工具”升华为承载内在精神的载体。这种“内美”,体现在笔法本身的力度、韵律与情感之中,而非依赖于外在的色彩与构图堆砌。

顾恺之早已深刻领悟“写”与内美之间的紧密联系。他绘制人物时,以“春蚕吐丝描”为基础,线条虽看似纤细,却蕴含着“中锋用笔”的坚韧力量:在提按之间暗藏力道,于徐疾之中流露情感。这种线条并非单纯的“描形”轮廓,而是人物内在神情的具象化表现。在《魏晋胜流画赞》中,他强调“刚软、深浅、广狭”等笔法细节直接决定了作品的“神气”,这些细节正是画家内在感知的生动投射:描绘圣贤时笔稳气沉,刻画侠士时笔劲气锐,笔法的“内美”与人物的“内神”完美融合。这种“以写传情”的笔法,使笔墨摆脱了“形似工具”的局限,升华为内在精神的延展。

荆浩在《笔法记》中进一步将“写”的内美体系化,提出“笔有四势:筋、肉、骨、气”。这四势完全脱胎于书法的内在审美:“骨”指中锋用笔的挺拔,如篆隶之笔立其架构;“肉”指墨色丰腴的质感,如行草之墨润其体态;“筋”指线条转折的弹性,如曲铁之劲连其脉络;“气”指笔墨流动的气韵,如呼吸之感贯其灵魂。荆浩反对“无笔无墨”的“空陈形似”,正是因为脱离了“写”的笔法,笔墨便失去了内在的“筋骨”,仅剩外在的“躯壳”。他画山水时,“山顶作密林,水际作突兀大石”,笔法以“骨”立形,以“气”传神,山石的厚重、林木的苍劲,皆源于笔法内在的力度,而非外在的皴擦堆砌,这正是“内美在笔”的实践注脚。

黄宾虹对“写”的内美理解尤为深刻,他提出“画中当有书法,无书法即无画法”的见解。他晚年的山水画作,墨色层层积染却丝毫不显混沌,其关键在于每一笔都蕴含着书法的“内在节奏”:“平”如锥画沙,内藏力度;“圆”如折钗股,中含韧性;“留”如屋漏痕,缓积气势。这种“以书入画”的笔法,赋予了墨色一种“呼吸感”:浓淡之间映照着内在情感的起伏,虚实之中流淌着自然气韵。他曾言:“笔墨一道,内美难于外见。”这里的“内美”,正是笔法中所蕴含的书法功底、自然感悟与人生积淀,构成了笔墨最核心的精神价值。张大千同样以“写”滋养笔法,其泼墨山水虽看似豪放不羁,却凭借行草的“内在韵律”掌控墨色走向,泼洒之处尽显“写”的筋骨,留白之处蕴含“写”的气韵,避免了泼墨沦为“无度的宣泄”,坚守了笔墨的内美根基。

显然,“写”是中国画内美的“源头”。缺乏书法般的“写”,笔法便失去内在的力度与情感;而没有了内在的力度与情感,笔墨便难以承载画家的精神及物象的气韵,这正是“内美在笔”的首要含义:笔的“写性”决定了内美的“质性”。

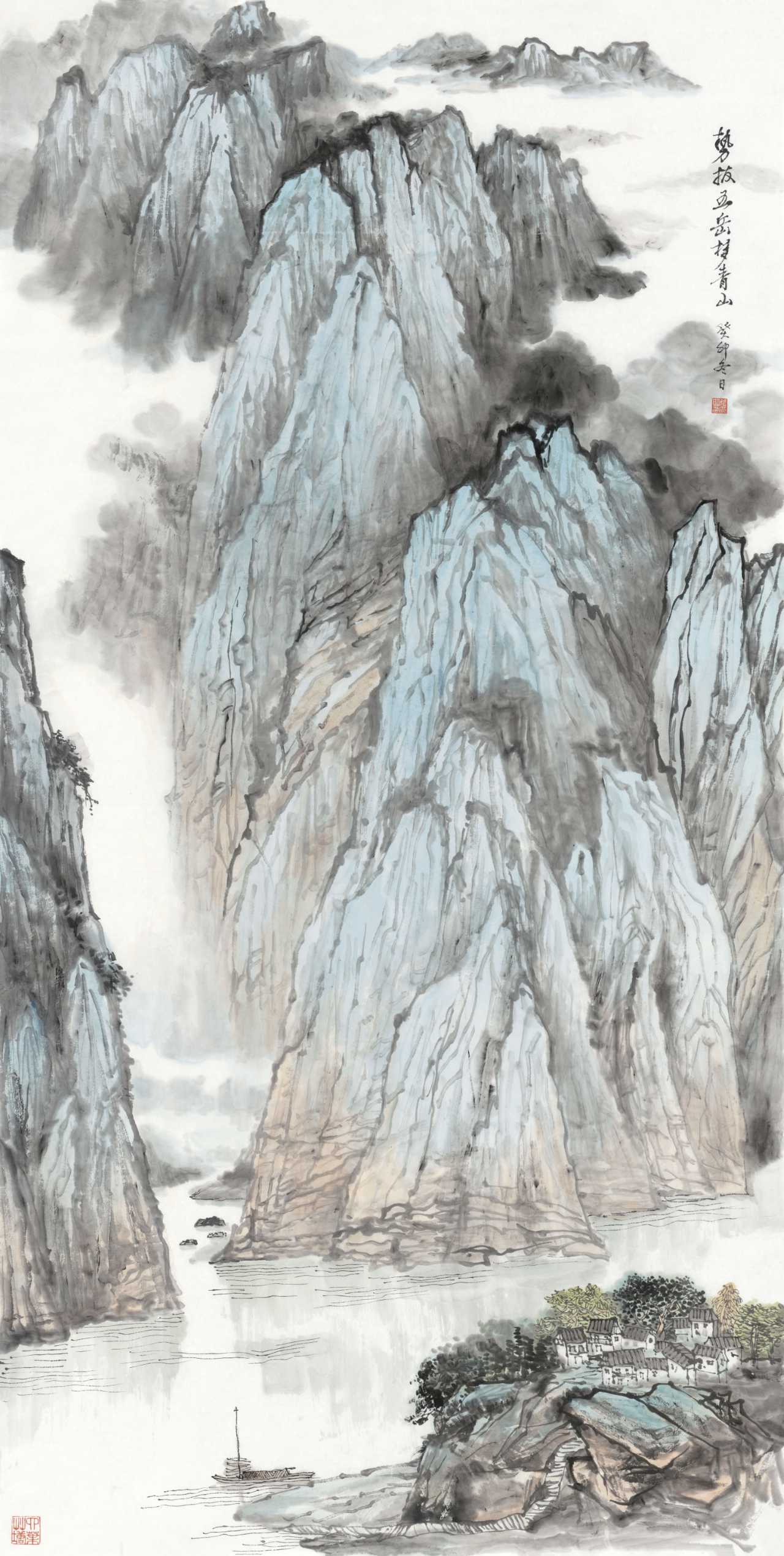

《势拔五岳梦青山》69cm×138cm

二、逸品为上:内美的境界在“超逸”

“内美”的升华,指向“逸品”的审美境界。唐代朱景玄在《唐朝名画录》中首倡“神、妙、能、逸”四格,并将“逸品”置于最高位,定义为“不拘常法,超逸不凡”。这种“超逸”,是内美的极致体现,既涵盖画家内在人品的超尘脱俗,也包含笔墨技法的超凡脱俗。二者相辅相成,方能显现内美的至高境界。

“逸品”的基石在于“人品超逸”。朱景玄所描绘的逸品画家,多为“性多疏野,不慕荣利”之人:晚唐王墨“好酒酣饮后泼墨作画”,从不迎合世俗审美,不受技法套路所限。这种“疏放”的人品,并非“狂放不羁”,而是内在精神对世俗功利的超然:画家以“心”驭笔,而非以“利”驭笔,笔墨自然流露真性情。这与顾恺之的“传神”论一脉相承:顾恺之画“竹林七贤”,嵇康的“清峻”、阮籍的“放达”,实则体现了画家对“超逸人品”的认同,笔墨的刚柔、简繁,皆是内在品格的映射。黄宾虹一生“埋首笔墨,不问世事”,晚年隐居杭州西湖,每日观山读画,其笔墨的“厚重空灵”,正是他“淡泊名利”内在人品的外显;张大千晚年旅居海外,却始终秉持“士人精神”养笔,其泼彩山水的“大气从容”,源自他“不媚西、不泥古”的内在气度。“人品即画品”,历来都是“逸品”内美的核心所在。

“逸品”的实现,需仰赖“画法超逸”。荆浩将“超逸”理念贯穿于笔墨技法之中,提出了“水晕墨章”的墨法体系,并与“骨法用笔”的笔法相融合,打破了“单线平涂”的传统局限。他描绘山水时“以墨显韵,以笔立骨”,通过“焦、浓、重、淡、清”的墨色层次变化,生动表现山川的阴阳向背与云雾流动。笔法的“刚劲”与墨法的“柔润”相得益彰,既不拘泥于成法,也不失章法,这种“法中有变”的精湛技艺,正是“超逸”之美的内在体现。

黄宾虹的“积墨破墨”技艺,更是“画法超逸”的杰出典范。他先以淡墨铺陈基底,再以浓墨层层破之,笔触叠加却层次清晰,墨色厚重却透气空灵。这种技法不追求一时的“视觉惊艳”,而是追求“越品越有韵味”的内在意境。

张大千的“泼彩”则独树一帜,将传统“笔法”与西方“色彩”巧妙融合,却以“焦墨点睛”坚守笔法之根本。色彩的“艳丽”并不掩盖笔墨的“雅致”,外在的“纵情挥洒”蕴含着内在的“章法规矩”。这种“中西合璧”的创新风格,正是内美在当代艺术中的全新演绎。

“逸品”所追求的“超逸”,其本质在于内美的“超越性”。它超越了世俗的功利性审美,打破了固化的技法套路,使笔墨成为画家内在精神与自然内在气韵的“媒介”。这种内美,并非“曲高和寡”,而是“真性情”的自然流露。正如所谓“万类由心”“画乃心印”,心的作用与意气的显现,方能呈现真正的艺术。观者所见的,不仅是笔墨本身,更是笔墨背后所蕴含的“人”与“心”。

《松鹤延年》45cm×95cm

三、以形写神:内美的终极在“传神”

“内美在笔”是路径,“贵在传神”是归宿。中国画的笔墨内美,最终要归结于“传神”。“神”并非物象的“外在神态”,而是对象的“内在气韵”与画家的“内在精神”的共鸣。从顾恺之到黄宾虹,所有对笔墨内美的锤炼,都是为了使“笔”成为“神”的载体。

顾恺之是“传神论”的奠基者,他提出“以形写神”,明确“形”是“神”的载体,但“写形”的核心在于“写神”。他创作的《洛神赋图》,洛神的“轻盈”并非依靠衣饰的繁复,而是凭借线条的“流动感”:笔缓则态柔,笔急则态逸;洛神的“深情”亦非依赖表情的夸张,而是通过“点睛”的“含蓄感”:墨淡则情隐,墨浓则情显。他说“传神写照,正在阿堵中”,因为“眼睛”是“神”的集中点,而“点睛”的笔法轻重、墨色浓淡,正是画家内在感知的直接体现:对“深情”的理解越深,“点睛”的笔墨越精准。这种“以笔传情,以情传神”的方式,使笔墨内美与“神”无缝衔接。

荆浩将“传神”从人物画拓展至山水画,提出“山水比德”的观点。山水的“神”,既是自然的“内在气韵”,也是画家的“内在品德”。他在《笔法记》中写道“气者,心随笔运,取象不惑”,“气”是画家的内在精神,“象”是自然的外在形态,“心随笔运”便是让内在精神通过笔墨融入自然形态,使山水“传神”。他观察太行山水“凡数万本,方如其真”,这里的“真”并非“形似”,而是太行的“雄奇之神”。他以“刚笔”画峰,以“柔墨”画云,笔法的“硬”与墨法的“软”,正是太行“刚柔并济”的内在气韵。这种“物我合一”的传神,使山水不再是“自然的复刻”,而是“自然与精神的融合体”。

朱景玄的“逸品”论,将“传神”提升至“精神共鸣”的层面。他认为逸品画“能感动神鬼”,因为其笔墨传递的是“超逸”的内在精神。观者看到的不仅是物象,更是画家的“心”。王墨的泼墨山水“应手随意,倏若造化”,观者感受到的不是“山石的形态”,而是“自然的流动之神”与画家“疏放之心”;黄宾虹的山水“墨色厚重,意境空灵”,观者感受到的不是“山川的轮廓”,而是“自然的深邃之神”与画家“淡泊之心”;张大千的泼彩“色彩绚烂,气韵从容”,观者感受到的不是“风景的表象”,而是“自然的壮阔之神”与画家“豪迈之心”。这种“精神共鸣”,是“传神”的最高境界,也是内美的终极价值。

“传神”的本质是笔墨内美的“外化与升华”:画家将内在的学养、品格、情感注入笔墨,笔墨再将这些内在特质转化为物象的“神”,最终使观者通过笔墨感受到“神”,实现“精神的对话”。没有笔墨的内美,“传神”便是“空中楼阁”;没有“传神”的目标,笔墨的内美便失去了方向。

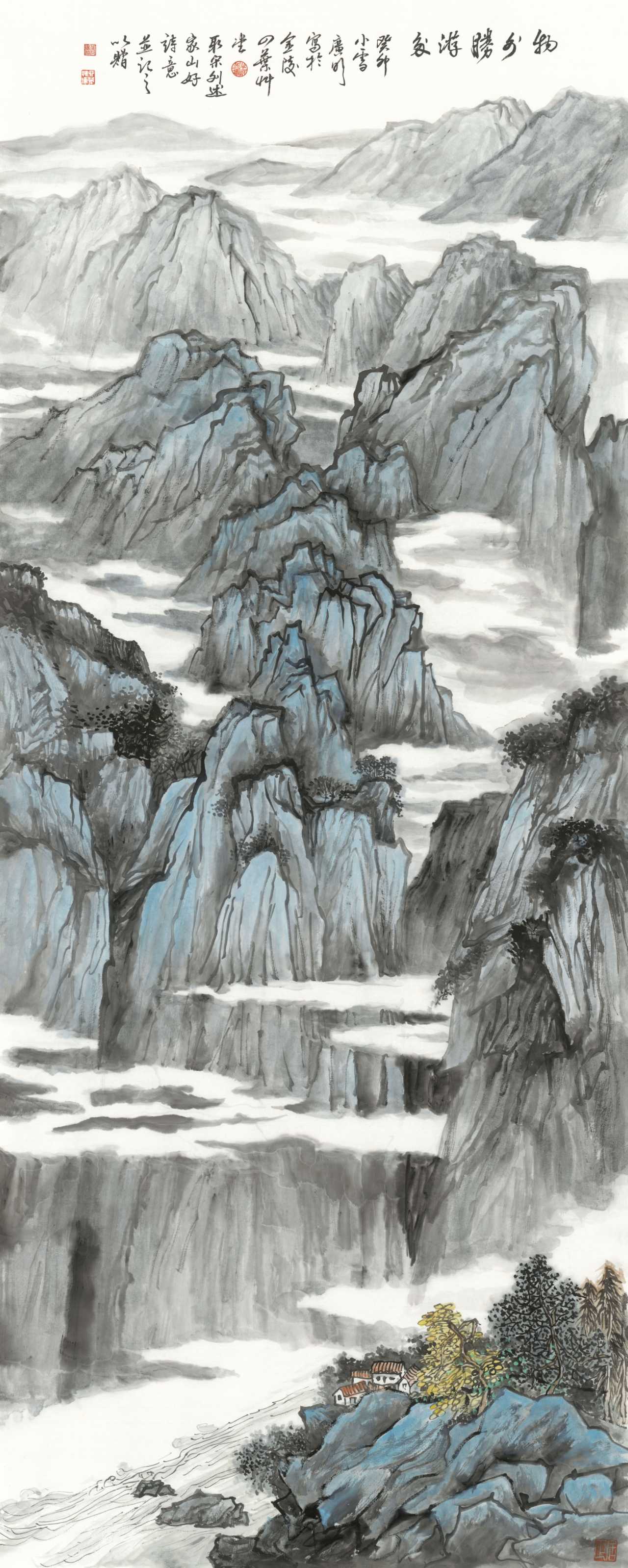

《物外胜游多》69cm×138cm

四、当代践行:本人笔下的内美与传神

在我的长期艺术实践中,我一直坚守“内美在笔,贵在传神”的审美理念。在研究层面,我深入挖掘古代画论及名家作品,探寻中国画笔墨的发展脉络及其审美规律。在传承与实践方面,我注重传统笔墨技法的系统训练,同时融合现代审美观念与创作手法,力求在作品中呈现出笔墨的内在精神与传神之境。通过锤炼笔法的内在美感,并以淡泊的人品涵养超逸的艺术境界,我追求“物我两忘”的至高境界,践行传神的艺术理想,致力于将传统精神与当代审美完美融合。

以书养笔:筑牢内美根基。我深知“写”是内美的精髓,便潜心研习篆、隶、真、草诸体,尤其以篆书的“圆劲”与行草的“流畅”来滋养我的绘画笔法。在山水画的创作过程中,山石的勾勒多借鉴篆书的“中锋用笔”,线条宛如“折钗股”,外表圆润而内含筋骨。《云海听涛》的主峰轮廓,一笔挥就却提按分明,墨色由浓转淡,既展现了山石的“厚重感”,又凸显了笔法的“内在力度”;树木的穿插则汲取行草的“使转”之妙,枝条的缠绕、叶片的点染,笔断意连,犹如“行云流水”般自然,尽显草木的“生机之神”。

我曾言:“画一笔山石,犹如书写一个篆书‘山’字,需有起承转合的节奏。”这种“以书入画”的自觉追求,使我的笔墨始终蕴含“内在韵律”,避免了时下“描形无骨”的通病。

以品养画:提升内美境界。我每日专注于读书与练笔,深入透析画法与画理,期望将所悟所得直接转化为笔墨间的“超逸”之气。我的作品《唱江南》,并未刻意渲染水乡的“热闹”景象,而是描绘了良田万顷与两叶渔舟。以“淡墨”勾勒青墙黛瓦,以“湿墨”描绘水面倒影,以“石绿”点缀山头杂树,笔墨简淡却意境深远。青墙之“静”、水面之“动”、点缀之“雅”,皆是我“疏淡之心”的真实投射。这幅画虽无复杂的构图与色彩,却尽显笔墨的“真性情”,观者所见的不仅是水乡景致,更是一种“超然物外”的生活态度。追求“人品与画品合一”的艺术实践,正是对“逸品”内美在当代的深刻诠释。

《唱江南》 42.5cm×79cm

以情传神:实现内美终极。我追求画作“传神”,始终紧扣“内在共鸣”。在画人和动物时,不追求“五官的精准”,而注重“神情的捕捉”。在《马上封侯图》中,马背上猴子的面部仅以三两笔淡墨勾勒眉眼、口鼻,却通过“睁眼”“张嘴”的神态与“举手”“竖耳”的姿态,传递出“封侯挂印”的内在心境。画山水时,不追求“景致的齐全”,而注重“气韵的流动”。在《松瀑图》中,以“破墨法”画云雾,墨色晕染间如“云水蒸腾”,以“焦墨”画松针,笔笔挺拔如“雨后生机”,山水的“清新之神”与画家的“愉悦之情”融为一体。这种“以情驭笔,以笔传神”的方式,使我能够感受到笔墨内美最终落在了“精神共鸣”上,实现了“内美”与“传神”的统一。

五、结语:内美为核,传神为魂

中国画的千年传承,始终以“内美”为核心,以“传神”为灵魂。“内美在笔”,强调笔墨的生命力源于“写”的书法基因与“超逸”的人品修养,这是笔墨最本质的精神价值;“贵在传神”,则强调内美的终极目标是实现“物我精神的共鸣”,是中国画的艺术灵魂。

“以笔养内美,以笔传精神”这一理念表明:中国画的生命力,不在于外在形式的“创新”,而在于内在精神的“坚守”。无需刻意追求“新”与“怪”,只需在传统笔墨中融入时代精神,注入“真性情”与“真感悟”,便能让“内美”落地,让“传神”生根。坚守“以书入画”的笔墨根基,坚守“人品画品合一”的审美追求,坚守“以传神为上”的艺术理想,中国画便能始终保有其独特的文化魅力与艺术价值。

(作者为二级教授、博导,中国美术家协会会员,江苏省中国画学会常务理事)