中国人民抗日战争是中国人民抵抗日本帝国主义侵略的正义战争,是世界反法西斯战争的重要组成部分。2014年起,每年的9月3日被确定为中国人民抗日战争胜利纪念日,同年国务院公布了第一批国家级抗战纪念设施、遗址名录。南京共有4处纪念设施入选,分别是侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、南京抗日航空烈士纪念馆、中国战区侵华日军投降签字仪式旧址、拉贝故居。此后,国务院相继发布第二批、第三批国家级抗战纪念设施、遗址名录,侵华日军南京利济巷慰安所旧址、云台山抗日烈士陵园入选第三批名录。南京国家级抗战纪念设施、遗址是伟大抗战精神的重要载体与历史见证,值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,让我们一起追寻抗战痕迹,共同铭记这段用鲜血和生命铸就的史诗。

南京抗日航空烈士纪念馆

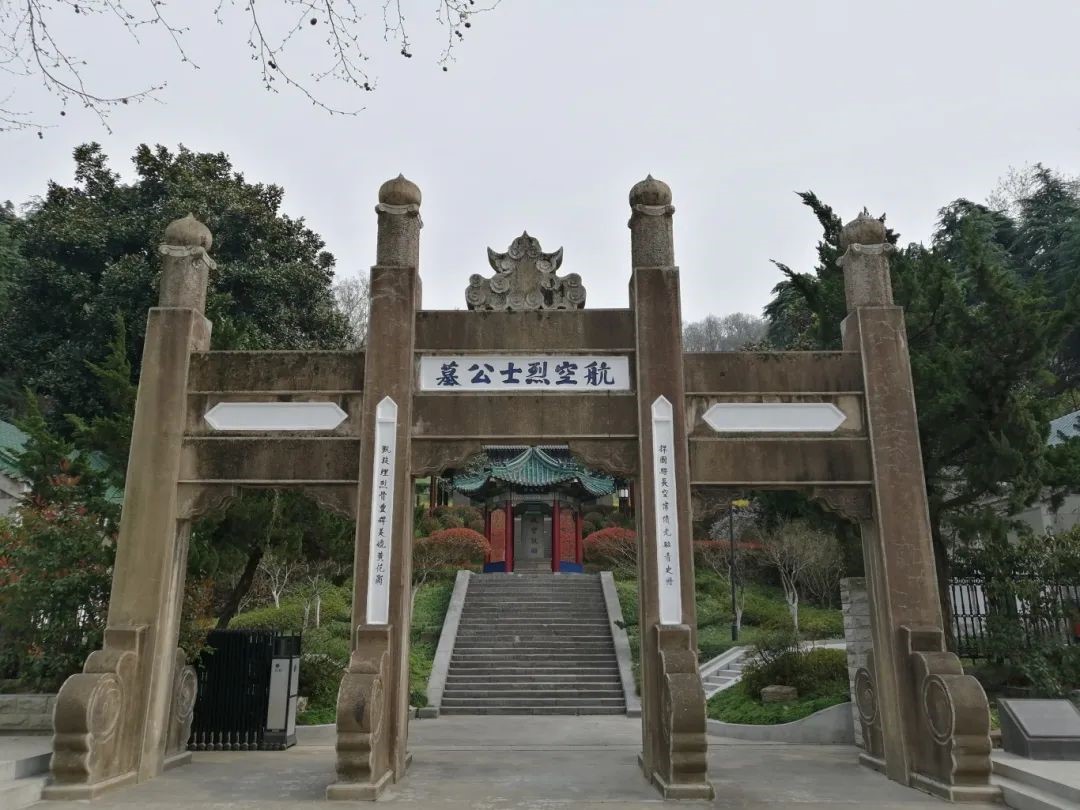

航空烈士公墓牌坊(程瑶摄)

南京抗日航空烈士纪念馆位于紫金山北麓,占地面积4万多平方米,由航空烈士公墓、抗日航空烈士纪念碑及英烈碑建筑群、抗日航空烈士纪念馆3个部分组成。2002年,航空烈士公墓被列入江苏省文物保护单位。

南京抗日航空烈士纪念馆的历史可追溯到民国时期兴建的航空烈士公墓。1932年,国民政府为纪念在“一二八”淞沪抗战中阵亡的飞行员,由军政部航空署组织航空烈士公墓筹备委员会,筹款建造航空烈士公墓。后由国民党中央党部指定在紫金山总理陵园后坡拨地50亩,作为公墓建筑地址。1933年1月13日,全部工程宣告落成。据《总理陵园小志》记载:“军政部航空署醵金建筑,地址五十亩,在自由门外之王家湾。筑有牌门一、左右庑二、碑亭一、祭堂一。民国二十一年工竣,用费二万六千元。”公墓落成后,举行了规模宏大的公祭仪式。

首批迁葬于此的航空烈士有在辛亥革命、北伐战争及“一二八”淞沪抗战中为国捐躯的黄毓全、吴明辉等30余位。至1937年4月共安葬有40余人。1937年7月7日抗日战争全面爆发,8月13日淞沪会战打响,在杭州、上海、南京等处,中国空军与日军航空部队展开了激烈的战斗,予以日军沉重打击,我空军也付出了惨重的代价。1937年南京沦陷前,又有刘粹刚等24名抗日航空烈士安葬于航空烈士公墓内。据《铁岭市志·人物志》记载:10月26日,刘粹刚因飞机失事,牺牲于山西省高平县城东南的魁星楼;11月16日,其遗骨由山西运至南京,安葬于航空烈士公墓最前排左侧第一个墓穴内。1937年12月13日南京沦陷,航空烈士公墓惨遭日军破坏。抗战胜利后,航空烈士公墓得以修复。先后于1946年、1947年、1948年的3月29日举行公祭仪式,第一次公祭首批葬入乐以琴、任云阁、黄文模等28名航空烈士。第二次公祭葬入郑少愚、金雯、汤威廉等49名航空烈士,其中有在武汉空战中牺牲的4名苏联飞行员。第三次公祭,又迁葬李桂丹、巴清正等。

“文化大革命”期间,公墓除牌坊外,其余均被损毁。1985年经中共中央和全国政协批准拨款,由中山陵园管理处和南京空军司令部按原图启动修复工程。1987年7月23日,东西庑、牌坊、祭堂、两座六角形碑亭和168块大理石墓碑修复完成;同时,将“英名万古传飞将,正气千秋壮国魂”及“捍国骋长空,伟绩光昭青史册;凯旋埋烈骨,丰碑美媲黄花岗”两副挽联,由陵园管理处刘维才书写并刻在牌坊楹柱的正反面。

在抗日战争全面爆发50周年以及中国空军首战告捷50周年之际,南京市人民政府于1987年11月22一24日,举行航空烈士公墓修复落成后的首次祭扫和纪念活动,高志航烈士女儿高丽良、刘粹刚烈士侄儿刘光印、陈怀民烈士妹妹陈难等10余名航空烈士亲属应邀参加。

抗日航空烈士纪念碑(程瑶摄)

1995年,新的航空抗日烈士纪念碑及英烈碑落成。纪念碑主碑高15米,由两面互成锐角的机翼型巨石拼筑成“V”形,象征着战鹰与胜利,翼侧镌刻张爱萍将军题书的“抗日航空烈士纪念碑”;碑群则由30块黑色磨光花岗石排成扇面,正反均用中、英、俄三国文字刻书烈士的英名及生平业绩,共有中、苏、美各国抗日航空烈士3305人,其中中国870人、美国2197人、苏联236人、韩国2人。

2005年,江苏省与南京市人民政府立项建设抗日航空烈士纪念馆,位于航空烈士公墓的西北侧,占地面积30亩,建筑面积2201平方米,地上总建筑面积246平方米,地下总建筑面积1955平方米。由两组形似战斗机的建筑组成,分英勇奋战、国际援华、壮志凌云、缅怀先烈4个室内馆以及2个室外展场。2009年9月26日建成并免费向社会公众开放。作为国内首座国际抗日航空烈士纪念馆,其2020年被评定为国家三级博物馆,2024年晋级国家二级博物馆,近年来还完成了一批抗日航空英烈信息的统一勘误并公布更新信息。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆(吴靖摄)

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆位于南京市建邺区水西门大街418号。1937年12月13日,侵华日军占领南京后,在南京及附近地区制造了长达六周的大屠杀、强奸、抢劫等血腥暴行,30多万同胞惨遭杀戮。南京大屠杀是第二次世界大战“三大惨案”之一,也是侵华日军犯下的最为突出、最为典型的暴行。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的原门牌为雨花台区江东门茶亭东街195号。江东门作为侵华日军南京大屠杀中最具代表性的遗址之一,是“万人坑”的所在地。1983年11月,江苏省暨南京市人民政府批准建馆,同年12月13日奠基;1985年动工兴建,同年6月主体建筑竣工,交付使用。该建筑由东南大学建筑系齐康教授和南京设计院顾国强、郑嘉宁设计,总体设计构思为一座纪念性墓地。全馆建筑面积2500平方米,建筑群包括史料陈列厅、电影放映厅、遗骨陈列室及外宾接待室、附属建筑办公室等。馆厅正面花岗岩石墙面上,镌刻着由邓小平题写的馆名。纪念馆的落成,受到举世瞩目,仅1995年1—7月就接待外国记者30多批,计100余人。同年9月2日,江苏省暨南京市各界人士在纪念馆隆重纪念中国人民抗日战争胜利50周年,悼念侵华日军南京大屠杀遇难同胞。

1995年6月6日,纪念馆第二期扩建工程开工,12月13日建成开放。新建标志碑、遇难者名单墙、组合雕塑“古城的灾难”等。2005年12月13日,在悼念侵华日军南京大屠杀遇难同胞68周年之际,纪念馆第三期扩建工程启动,历时2年,2007年12月13日竣工。2014年2月18日,第三期扩容工程正式开工,新建“三个必胜”展区和利济巷慰安所旧址陈列馆,2015年12月建成开放。

陈列展览与宣传工作是纪念馆的核心工作之一。“人类的浩劫——侵华日军南京大屠杀史实展”,陈列面积5700平方米,分为“南京沦陷前的中国形势”“日军从上海攻向南京”“日军入侵南京与中国守军南京保卫战”“日军在南京的大屠杀”“日军在南京奸淫与掠夺”“日军在南京焚烧与破坏”“国际安全区不安全”“日军毁尸灭迹与慈善团体掩埋尸体”“对制造南京大屠杀的日本战犯审判”“南京大屠杀的历史见证”“前事不忘后事之师”等11个部分,展出各类历史照片3500多张,各种文物3300余件。新建的“三个必胜”展区分为侵略者的罪恶、不屈的抗争、法西斯的投降、正义的审判、争取持久和平5个部分,共展出图片1100余幅、文物6000余件(套)。在2007—2008年度全国博物馆十大陈列展览精品评选中荣获精品奖。该展览对外开放以来,月接待观众量最高达62万人次,日接待观众量最高达10万人次。2004年,在全国率先对社会公众免费开放。从2014年12月13日起,纪念馆成为南京大屠杀死难者国家公祭仪式的固定举办地。纪念馆先后被认定为全国文明单位、全国爱国主义教育示范基地、全国重点文物保护单位、国家一级博物馆、国家国防教育示范基地、全国百家红色旅游经典景区、中央国家机关爱国主义教育基地、国家AAAA级旅游景区和世界十大黑色旅游景点等。

侵华日军南京利济巷慰安所旧址

侵华日军南京利济巷慰安所旧址(程瑶摄)

侵华日军南京利济巷慰安所旧址位于南京市秦淮区利济巷2-18号,是亚洲最大、保存最完整的慰安所旧址。利济巷,南起科巷,北至中山东路,有“得利收益”之意。清康熙时名为利济巷,清乾隆时更名为离子巷,后又改回利济巷。清〔同治〕《上江两县志》称:“利济巷,旧离子巷也。”

1935—1937年,国民政府军事参议院参议杨春普在利济巷共建成大小房屋10幢。其中,L形沿街建筑1幢、大体量建筑1幢、小体量建筑8幢。大体量建筑为利济巷2号,建筑共分两层有28个房间,每层各14个。小体量建筑为利济巷18号,共有3幢独栋建筑、4幢双拼建筑以及1幢三拼建筑。杨春普将这10幢建筑以自己名字中的“普”字,命名为“普庆新村”,含有吉利的寓意。

1937年12月13日南京沦陷,12月25日,驻防南京的日军上海派遣军参谋部第二科即提出了设立南京慰安所的方案。罪恶的慰安妇制度由此在南京建立。“普庆新村”遭日军强占后,便被改造成了日军慰安所。《南京市白下区志(1986—2005)》记载:“白下区境是日军设慰安所较为集中的地区,例如,日军自行开办的陆军慰安所是主要类型,南京人或称为‘日本窑子’。民国27年(1938)出版的《南京指南》就公然列出9家陆军慰安所的地点,就有3家位于区境内,即:大华楼慰安所,白下路312号;东云慰安所,利济巷普庆新村;青南楼慰安所,太平路白菜园。”

侵华日军南京利济巷慰安所旧址陈列馆(程瑶摄)

2003年11月,经过中国、朝鲜、日本等多国历史学者的共同努力,朝鲜籍“慰安妇”受害者朴永心指认出利济巷2号正是关押、折磨了她三年的“东云慰安所”。因此,“东云慰安所”也成为南京唯一经在世“慰安妇”指认的慰安所旧址。与利济巷2号“东云慰安所”相邻的利济巷18号,名为“故乡楼慰安所”,据记载,里面多为日籍慰安妇,主要接待日军军官。利济巷18号原有建筑8幢,目前剩余6幢,保存完好。

2013年,南京5位专家学者以普通南京市民的身份,向文物部门正式提出将“利济巷民国建筑群”认定为文物建筑的申请。2014年6月7日,“利济巷慰安所旧址”被列为南京市文物保护单位。2015年5月,加固和修复工程启动,12月,作为侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的分馆——利济巷慰安所旧址陈列馆正式对公众开放,展出文物1600余件,图板400余块,照片680余幅。陈列馆入口处建有慰安妇主题雕塑与泪墙,揭露控诉了日军实行慰安妇制度的反人道暴行,以及对慰安妇造成的伤害。2019年10月,侵华日军南京利济巷慰安所旧址被列为第八批全国重点文物保护单位。

拉贝故居

拉贝故居(吴靖摄)

拉贝故居位于南京市鼓楼区广州路小粉桥1号,如今是南京大学拉贝与国际安全区纪念馆所在地。1937年11月22日,由金陵大学董事会董事长、中英文教基金会总干事杭立武与美国长老会牧师米尔斯,金陵大学教授斯迈思、贝德士等人筹组的南京安全区国际委员会正式成立,拉贝被推选为安全区主席。安全区以美国大使馆所在地和金陵大学、金陵女子文理学院等教会学校为中心,占地面积约3.86平方公里,其范围为:东以中山路、中山北路为界,自新街口起,止于山西路口;北以山西路及其以北一带至西康路之线为界;西以西康路、上海路为界,中经汉口路,直至汉中路口;南以汉中路为界,自上海路口至新街口。安全区内共有25个难民收容所。其中,位于各类学校内的有13个,位于国民政府机关部门内的有8个,位于外国人士建筑内的有4个。

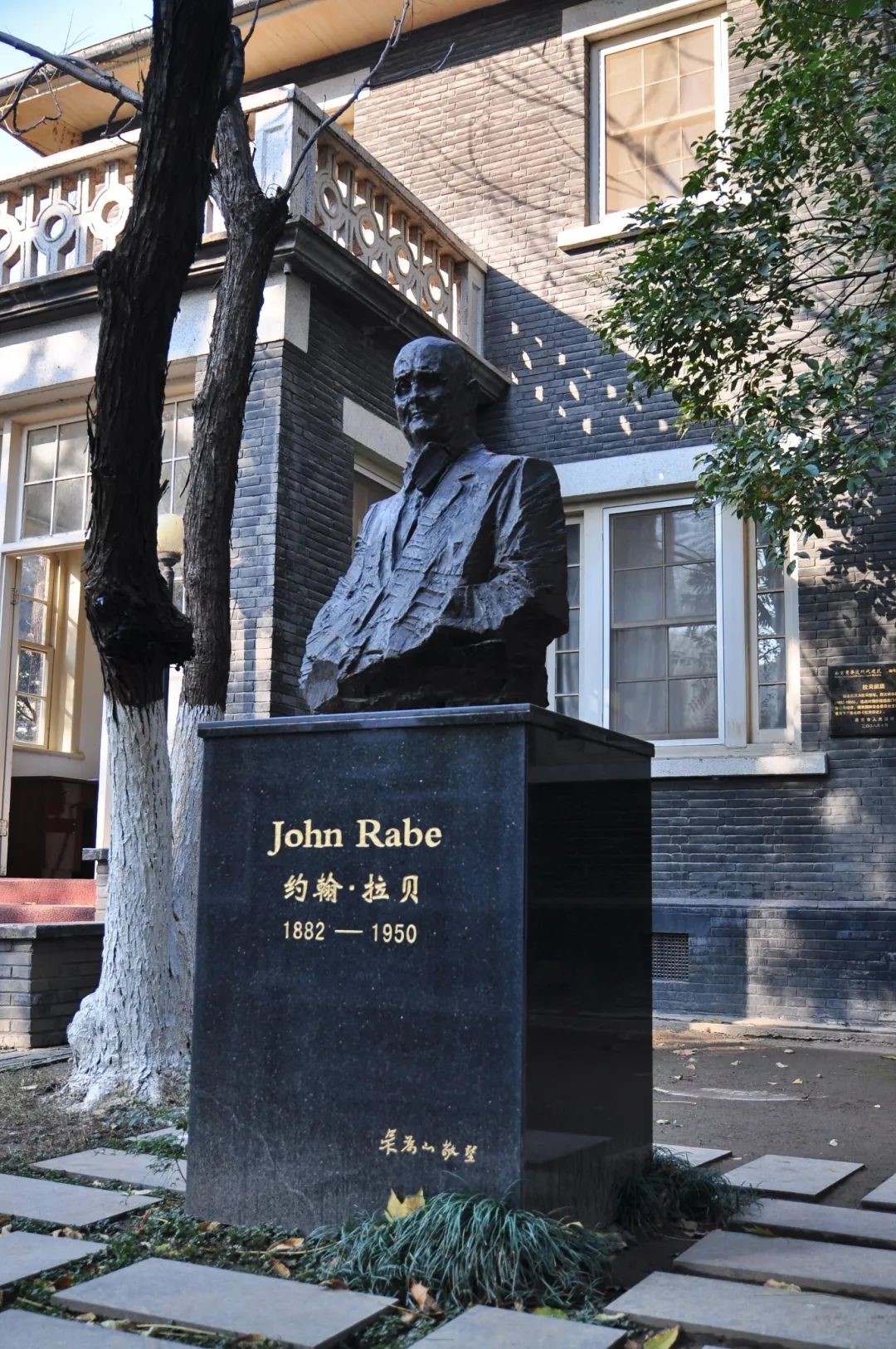

拉贝雕塑(吴靖摄)

难民收容所中,有1所被称为西门子洋行难民收容所,即拉贝的居所。《江苏文化遗产志》记录道:“拉贝故居原为金陵大学农学院院长、中国农业改进所所长谢家声以其妻谢汤氏之名申请土地于民国23年(1934)兴建的,后出租给拉贝。整个建筑占地面积1905.2平方米。主体为1栋西式砖瓦结构的2层楼房,建筑面积410平方米;另有附属建筑为6间西式平房,建筑面积240平方米。院内原有一座小型花园,西北侧有一地下防空洞。”

在南京大屠杀期间,躲避在此的难民600余人,在拉贝的守护下,免遭日军屠戮。这里也是拉贝日记的诞生地,从1937年9月19日开始,直到1938年2月26日,拉贝在其居所内真实记录了侵华日军在南京犯下的种种暴行。1938年拉贝离开南京后,房屋归还谢家声。其后,该房屋先后由美国基督教宣教会、华昌木行承租使用。1952年4月,由南京市房地产管理局代管,交由市建筑公司使用,后转交南京大学代管。1952年,作为南京大学的教职工住宅,一直使用到2004年。因此,在早期出版的南京市《鼓楼区志》中对于拉贝旧居的表述中还有“现为居民用房”的记载。

1997年《拉贝日记》公之于世,经多方考证,确认小粉桥1号就是拉贝故居。同年,在南京市人民政府支持下,南京大学开始对拉贝故居进行保护,并着手规划将故居修建成纪念馆。2001年9月26—27日,拉贝之孙托马斯·拉贝一行13人访问江苏,商讨成立拉贝纪念馆的有关事宜。2003年9月,德国总统约翰内斯·劳访问南京大学,得知拉贝事迹后,亲自推动和促成拉贝故居修缮和改建计划的启动。为保证建设计划顺利实施,江苏省和南京市有关部门为此修改市政建设规划,暂停拉贝故居所在的小粉桥区域道路扩建。2005年12月,拉贝故居修缮工程正式启动。2006年10月31日,南京大学拉贝与国际安全区纪念馆正式对外开放,全馆面积1628平方米,分为6个展区,展示历史图片300余张。2010年,纪念馆被列为国际和平博物馆。2013年,入选第七批全国重点文物保护单位。2020年被认定为国家三级博物馆。

云台山抗日烈士陵园

云台山抗日烈士陵园位于南京市江宁区横溪街道云台山东麓。陵园内安葬有在云台山战斗中牺牲的新四军二支队三团一营营长邱立生、教导员王荣春等65位烈士遗骸。

云台山抗日烈士纪念塔(程瑶摄)

1939年2月25日,新四军二支队三团一营的近百名官兵,奉命赴江宁镇一带破坏敌人所占的京芜铁路,途中因情况变化折回,驻扎在云台山南麓的曾庄。因敌探告密,遭遇敌军500余人围攻,经4小时激战,在付出惨重代价后,突出重围,粉碎了敌人企图全歼我军的阴谋。在云台山战斗中,我军牺牲营长邱立生、教导员王荣春等官兵65人,负伤20人,突围26人,毙伤敌军50余人。战斗结束后,牺牲的烈士被当地群众掩埋在云台山脚下。

1964年5月,中共江宁县委员会、江宁县人民委员会决定在云台山修建“云台山抗日战役”烈士墓。7月1日奠基,建有纪念亭、大理石纪念碑等。8月1日,将分散埋葬的烈士遗骸集中安葬于烈士墓园内。1979年8月,中共江宁县委、江宁县革命委员会决定重新修建云台山抗日烈士墓,拆除纪念亭,改建烈士纪念塔。在纪念塔上书有“云台山抗日烈士永垂不朽”11个大字。同时建设有陈列室,分为“抗日铁军”“挺进东南”“江宁烽火”“浩气长存”“深切缅怀”5个部分。

1992年,云台山烈士墓被公布为南京市文物保护单位。2006年,江宁区民政局再次重修墓园,并更名为云台山抗日烈士陵园。同时,新建有革命史料陈列室。

中国战区侵华日军投降签字仪式旧址

中国战区侵华日军投降签字仪式旧址,位于后宰门路3号,即原“中央陆军军官学校”所在地。

中国战区侵华日军投降签字仪式旧址(程瑶摄)

1927年4月18日,国民政府定都南京,后决定在南京筹设新的黄埔军校。5月24日,筹备委员会正式成立。11月5日,奉军事委员会命令将广州时期的黄埔军校改名为“中央陆军军官学校”。1928年3月6日,“中央陆军军官学校”在南京正式成立。黄埔军校南京本校成立后,利用清光绪年间设立的陆军小学堂及周边的马标、炮标作为新校址,其地位于小营。然而,旧有的房屋因年久失修、破损不堪,难以作为校舍使用。为此,南京本校开始大兴土木进行各项设施的建设工作,主要建设有校舍类建筑3座,其他重要建筑及设施10余座。其中最具代表性的建筑有1号楼、大礼堂、憩庐和122号楼。

大礼堂于1928年9月开工建设,1929年2月竣工。由工程师张谨农设计,礼堂外观采用长方形3层洋楼样式,设有钟楼。正面开有3门,共有8根爱奥尼亚柱,屋顶钢架结构,四周装有吊楼,可容纳7000余人。1945年9月9日上午9时,中国战区侵华日军投降签字仪式即在此大礼堂内举行。

中华人民共和国成立后,大礼堂曾作为解放军军事学院礼堂。2008年6月,依托旧址建成原南京军区军史馆,其中序厅以蜡像的形式还原了中国战区侵华日军投降签字仪式的场景。2006年6月,中国战区侵华日军投降签字仪式旧址入选江苏省文物保护单位。签字仪式上所使用的签字文具及会场所用桌椅作为历史的见证,也得到了永久的珍藏。其中,签字仪式会场所用中国受降代表签字桌2张、座椅5张;日军投降签字桌3张、座椅5张;金笔1支,挂钟1座,文房四宝2套。这些珍贵的文物现藏南京博物院。

抗战纪念设施与遗址通过实物实景的具象化呈现,构建起中国人民永不忘却的历史记忆载体。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的重要时刻,依托地方文献史料,感知十四年浴血奋战的波澜壮阔,了解南京地区国家级抗战纪念设施、遗址背后的故事,是在新时代继承和弘扬伟大抗战精神的具体实践。

〔作者简介:唐恺,南京市栖霞区地方志工作办公室工作人员;程瑶,南京出版社古籍图书编辑部(镇村志编辑部)出版项目(青年)首席编辑。〕

来源:《江苏地方志》