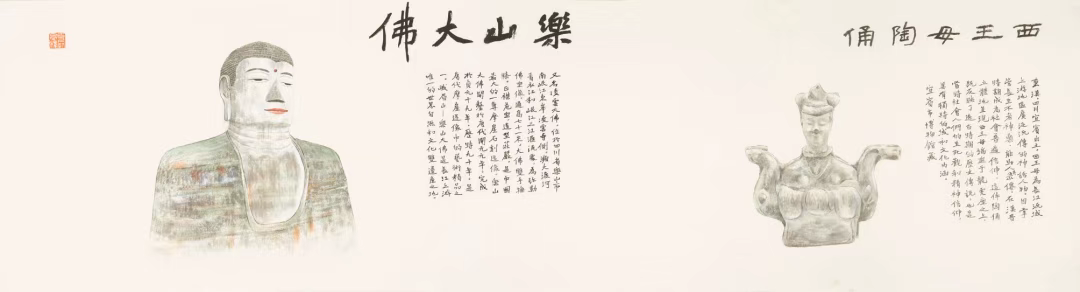

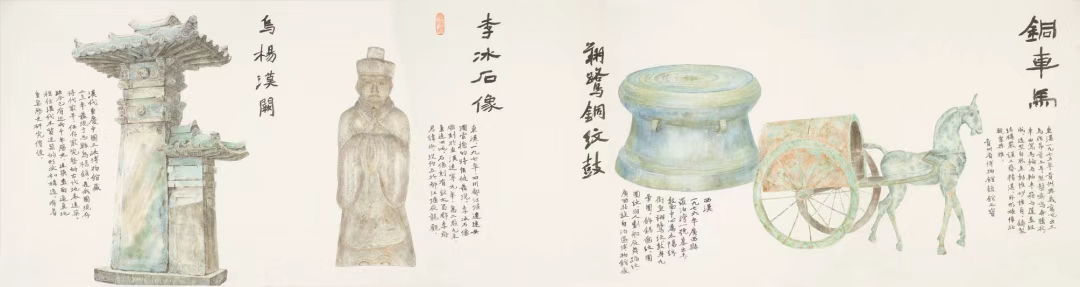

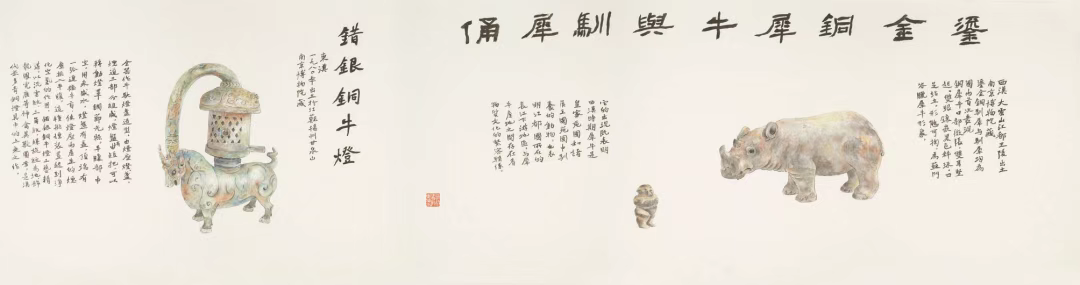

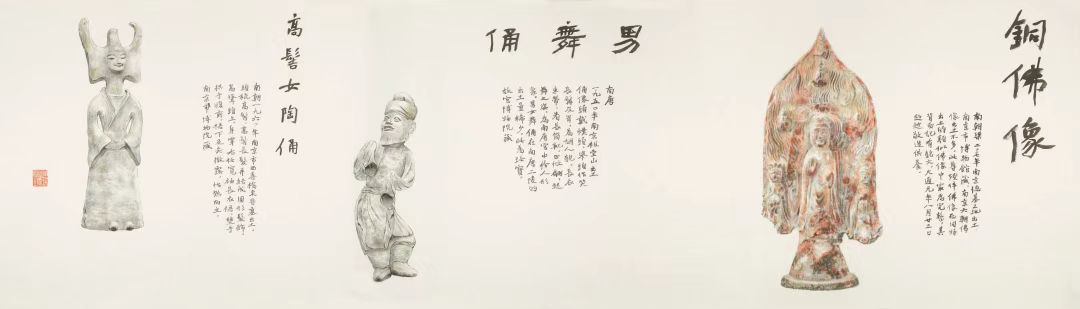

编者按:3月15日上午,“长江文明 万里流韵——长江流域精品文物绘画展”在南京博物院揭幕。展览以“长江文明”为主题,以“长江文物”为线索,通过嵇亚林、白鹤、张明惠、唐明丽、卢山、田騉等6位创作者的近70件作品,链接历史与时代、文博与绘画、守正与创新。当天下午,众专家学者齐聚南京博物院历史馆,围绕“长江文明在文物绘画中的体现与传播机制”“跨文化交流中传统中国画题材突破”“从历史文化角度探讨文博中国画的意义与价值”“特定文物绘画的艺术语言与时代背景”四个参考议题,共同探讨文博绘画的发展。本文系南京博物院研究员楚小庆的发言。

感谢各位专家光临我们南京博物院,并参加本次学术研讨会。嵇亚林厅长是我的老领导,这个展览中由他领衔创作了这么多以文物主题的绘画作品,而且还带着一个团队搞创作、办展览,合作了一批人,培养了一批人,带动了一批人,我觉得很有学术意义和社会价值。嵇亚林厅长是手把手的带着我工作的老师,我上班工作的第一天就是他手把手教我如何熟悉工作,所以是嵇厅长是我的师傅,我与他有着特殊的感情。所以,今天看到嵇厅长从领导的工作岗位上退下来之后,能够有如此之多的成就,感到非常的感慨。

这个展览很好,我就个人的感受谈几点小的体会。

第一个问题是,就长江文物绘画展的本体而言,这个展览实现了从历史到艺术、从文化到审美的成功的转换,推动公共文化产品由文化上升到艺术和审美的层面,使社会大众更容易接受艺术的滋养,为新时代的国家文化建设贡献了力量。

习近平总书记指出,“今天,我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标,比历史上任何时期都更有信心、有能力实现这个目标。而实现这个目标,必须高度重视和充分发挥文艺和文艺工作者的重要作用。”文艺不仅与日常社会生活息息相关,而且蕴含着强大的精神力量,“文艺深深融入人民生活,事业和生活、顺境和逆境、梦想和期望、爱和恨、存在和死亡,人类生活的一切方面,都可以在文艺作品中找到启迪”,不仅能让每一位社会个体从文艺作品中悟出“不少生活真谛”,而且文艺超越了民族语言、文化习俗、意识形态、地理空间、社会阶层的隔阂,在国际文化传播与对外文化交流中发挥着特殊的作用,“是不同国家和民族相互了解和沟通的最好方式”,具有重要的社会地位。

长江文物绘画展实现了从历史到艺术、从文化到审美的转换,推动公共文化产品上升到艺术和审美层面,这个转换过程非常的重要,不仅仅是帮助社会大众进行审美鉴赏,而且把文化产品通过艺术家的消化吸收,转换成更加易于接受的美术作品的方式,直接送到社会大众的面前。这就实现了从历史到审美的转换,把历史文化内容成功的转换为艺术作品,以审美的形式展示给社会大众,把中华优秀传统文化转换成活灵活现的美术作品,奉献给社会大众,我觉得这很有意义,很重要。不仅仅告诉社会大众,哪些是好的,哪些是不好的,还要把好的文化产品送到社会大众的面前,现在更进一步,通过艺术家的眼睛和画笔,等于把好的文化内容进一步嚼烂了、更易于消化的方式,把奶粉都充好了,变成了牛奶,送给观众。就是因为借助一个绘画的形式,把中华文明五千年的历史文脉,以社会大众易于接受的艺术审美的形式创作出来,不仅呈现在大家面前,而且还通过美术作品实现了跨越地理空间和民族语言、意识形态的隔阂,这是非常了不起的。习近平总书记指出,“必须明白一个道理,一切创作技巧和手段都是为内容服务的。科技发展、技术革新可以带来新的艺术表达和渲染方式,但艺术的丰盈始终有赖于生活。要正确运用新的技术、新的手段,激发创意灵感、丰富文化内涵、表达思想情感,使文艺创作呈现更有内涵、更有潜力的新境界。”所以,这种审美形式的转换是非常重要的。

比如说我们在南京博物院做展览,人多的时候每天有十万以上的观众,但是,所有的面对展览的社会大众,处于不同的文化层次和思想意识,所以每个人对于文物的理解都是不一样的。比如说很多年轻人来南京博物院以后,他们并不是首先去看历史馆,而是第一个来到民国馆,因为这里有好吃的好玩的还可以拍照打卡,就是不同层次的人对于文化艺术有着不同的理解。还有一些就是随便到历史馆、特展馆和艺术馆转一转,艺术馆里陈列的艺术作品对于公众来说的比较好理解,也容易接受,但是如果是去历史馆,因为人非常多,光线也不好,观展体验比较差,人挤人往前走,就在很大程度上很难全面地去了解一件文物的背景和文化价值,特别是很多文物,观众只能远远地瞄一眼,每一件文物上的花纹装饰和文字内容,是很难去全面了解和掌握的。所以问题来了,一个是如果只是看文物,很多人是是不感兴趣的,二是现有场馆条件有限,每个人对文物的历史背景和文化内容的了解也是有限的,所以在目前的现实条件下,我们怎么来实事求是的立足于现有条件来实现弘扬传统文化,怎么在现有的各种软硬件条件下实现高质量发展,这是需要我的来施展自己的能力来实现的创新性成就。所以,我们就要从各种角度去做,这个长江文物绘画展,不论是从弘扬优秀传统文化,还是历史文化的艺术审美转化,还是增强大众传播的效果、为社会大众提供高质量的文化产品,甚至是推动实现当前工作的高质量发展,从这些角度来讲,都是非常好的。

第二个问题就是,长江文物绘画展通过美术展览的手段和途径,实现了对社会大众艺术审美水平的提升,协助观赏者实现了从艺术到审美的升华。

艺术作品的呈现和它本身的意义、价值,都是多元的。“艺术品可能有商业价值、经济价值、政治价值等多重价值,但基本的或核心的应是审美价值。审美价值才是所有其他价值的相互渗透或交融的中心点,所有其他价值都必须和只能通过审美价值的中介去实现。”就艺术创作来讲,绘画作品实现了用文物题材来增加艺术作品的历史厚重和文化深度的效果。从艺术作品本身来讲,艺术的轻灵和美感是与历史的沧桑感相矛盾的,而如果要想在一张宣纸上用轻盈的画笔表达这种五千年历史的沧桑和沉重,这就要修炼很多年,这就需要两方面因素,一个是题材,一个是功力和技巧。所以说,作为一个年轻的画家,人生阅历有限,绘画功力不足,如果非要修炼的如同张大千、黄宾虹、齐白石、傅抱石的雄健笔力,可能要很多年。在明清以来的很多文人画里面,在很多相当出名的明清画家群体里面,很多第一步就是争取把树画的像树,把房子画的不能倒,这种基本的要求想要实现,其实都很难。更不要说在画作中体现历史文化的厚重感和沧桑感。所以说这就是这两点,一个是从历史文化到艺术审美的艺术表现形态的转换,一个是从艺术表达到审美表现的思想境界的提升的要求,这两点,长江文物绘画展的绘画作品中基本都做到了。这是一个从文博到艺术、从视觉到思想的提升过程,是一个文化历史的承接转换。

第三个问题,就是在文化题材上,上我觉得长江文化这个主题是一个选的非常好的文化题材。

近年来,国家一直在强调中华民族文化共同体,但是在众多的文化主题展览里,我觉得能够体现中华民族文化共同体意识的展览不多。建构国家文化形象是一个宏大的主题,需要我们在方方面面进行努力。习近平总书记强调,“举精神之旗、立精神支柱、建精神家园,都离不开文艺”。任何一个民族的伟大复兴必然显现于精神的崛起。“精神是一个民族赖以长久生存的灵魂,唯有精神上达到一定的高度,这个民族才能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前。”国家为什么在当下特别提出,要下大力气建设大运河国家文化公园?现在又陆陆续续提出长江国家文化公园,还有长城国家文化公园。这些都是出于国家层面的战略文化需要而提出的。这个战略需要就是中华民族的团结统一。现在大运河国家文化公园经过多年努力,已经做得有个样子了,但是长江国家文化公园,应该以什么样的面貌存在,长江沿线几个省还都在争论中。那么从文化来讲,长江国家文化公园究竟应该如何来表现,这是值得我们探讨的。

从历史文脉的角度,文化发展的路径,不是呈东西向的,是呈现为南北向发展的。从乌苏里江畔的小南山文化开始, 在1万年前,我们中华民族的祖先把玉器和五颜六色的矿石经过磨制,磨出圆形,钻出空洞,用绳子穿在身上,这是意识形态的出现,这就是人类意识中审美意识的萌发。审美意识的表达是区别于日常生活的,审美意识的出现,体现在这些成串的玉器上,这些是专门用于审美的装饰品,不是生活中使用的工具,这个意义非常大。实用工具是因为需要劳动,需要生存,这是最基本的需求。但是审美的意识,是独立于劳动和生存之外的,单独的意识形态追求,这是人类思想意识成熟、发展的重要标志,审美意识的出现是区别于劳动生产意识的一个关键节点。

中华民族审美文化的开始是从小南山文化这里开始的。然后往南是红山文化,再往南是八千年前的凌家滩文化,再往南是五、六千年前的良渚文化,是从南往北走向的,从一万年,到八千年,到六千年,再到四千年,是这样一个顺序和脉络过来的。这条脉络跟长江的东西流向相没有关系,江苏在长江的入海口,西藏是长江的源头,从西藏到青海、四川,再往东边走,从长江国家文化公园的建设来说,江苏位居下游,并不占优势,那怎么办?习近平总书记第一次讲长江文化建设,地点不是在江苏,而是在湖北。中央两次谈长江文化,分别是在湖北和四川,第一次是谈长江流域长江经济带建设,第二次是谈长江文化带建设,都不在江苏。那么江苏怎么牵头来做长江国家文化公园,克服江苏位于长江尾部这个地理区位上的劣势,我考虑就是要充分运用文化的力量。要在艺术创作上采用文物的形象来展现长江流域中华文化的面貌,来通过这个展览,把江苏统在长江流域文化建设的大的主题里面,来使江苏完成这个事实上的牵头工作。再一个问题,就是我们搞这么多展览,如果想用所有的文物来汇聚一堂,实现长江文化主题的效果,这是非常困难的,在人、财、物方面,借展单位都会有很多现实中的困难。在现实工作中,在展览策划的具体工作中,要想实现这么多文物的借展,几乎是不可能的。所以,既然借展不可能,但是我可以用艺术的形式把这些文物都画出来,这是可能的,而且这是相较于国宝文物的地理空间的流动而言,是比较容易实现的。

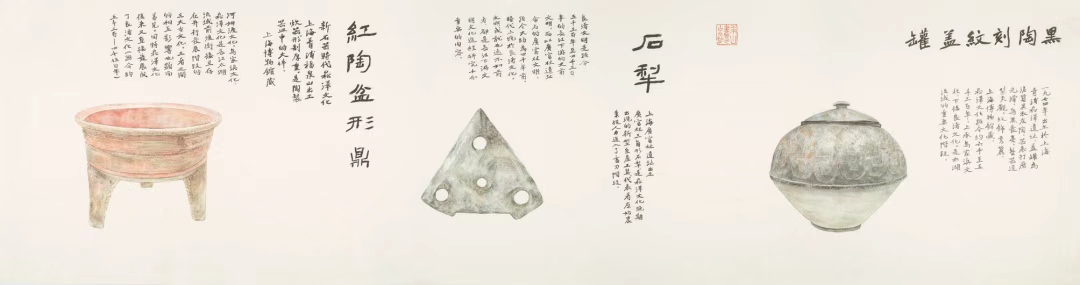

江苏省在文化建设中取众家之所长来做这件事情,就在实际上实现了文物实物对于制度体制、江河湖海等地理空间的跨越,以这些长江文物为主题,进行集中创作,然后在全国巡展,就是可以达到以江苏牵头来建设全国的长江国家文化公园或长江文化带建设的这个国家目的。所以说,这个展览就做得非常好,想到了中央之所想。在很多文物题材的选择上,有黄河流域的,还有广西隶属珠江流域的,还有中国国家博物馆里面的那个四羊方尊和青铜利簋,这都是中国国家博物馆的镇馆之宝。平时在各个博物馆之间进行借展,进行国宝文物的借用和调运,这些都是非常困难的,要花费很多的时间和精力,走很多审批程序。但是我们的绘画艺术创作是可以实现的,艺术是没有边界的,艺术家也是可以进行跨越体制边界进行艺术创作的,所以在经过二次创作之后,通过这个展览把这些国宝文物集中创作、集中展示起来,来体现一个弘扬中华优秀传统文化的国家主题,同时又可以体现中华民族的文化共同体意识,这两个主题都顺应了时代、顺应了潮流、响应了国家,这就选择的非常好。

第四个问题,就是一个画家在创作中对文物进行再创造、再表现的问题。

毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中指出,“作为观念形态的文艺作品,都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。”展览中的绘画作品中的文物,在作品中看起来都一个个的光鲜亮丽,但是如果实地去看,就会发现现场的观展效果很差,这个问题前面已经讲过了,但是同样道理,如果只是展示一个关于这件文物的照片,大家对这个照片也是不感兴趣的,根据南京博物院的经验,大部分观众都是对镇馆之宝展厅里边的那个金兽感兴趣,金光灿灿、神采奕奕,但是很少有观众对一个锈迹斑斑、颜色黯淡、漫漶不清的青铜器感兴趣。这就是马克思讲的,要用美的作品来培养审美的观众。然后我们再用具备审美意识和审美水平的观众来反过来再培养出优秀的作品。也就是说,人民群众的审美水平是通过不断的培养来逐步提高的。

如果我们用照片展示,达不到这个效果,但是咱们画家画的画是通过了画家的归纳、总结、把握,而概括出来的,也就是说,画家们眼中的文物,通过自己手中的画笔把这件文物以审美的形式完美表现了出来,不仅是非常清晰的把文物的框架结构和整体肌理效果给抽象概括了出来,而且这件文物最重要的几点文化特征,也都把它给画了出来。这就进行了毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中所提到的,“普及工作和提高工作是不能截然分开的。不但一部分优秀的作品现在也有普及的可能,而且广大群众的文化水平也是在不断地提高着”,“普及是人民的普及,提高也是人民的提高。而这种提高,不是从空中提高,不是关门提高,而是在普及的基础上提高。这种提高,为普及所决定,同时又给普及以指导”,“人民生活中的文学艺术的原料,经过革命作家的创造性的劳动而形成观念形态上的为人民大众的文学艺术。”我们要实现在普及中的提高。长江文物绘画展中的每一件文物作品里边,反映它的身份信息的核心内容,它的文字、符号、装饰纹样等各个细节,还有它最闪光、最精细、最出彩的地方,都体现在了美术作品上面。所以,习近平总书记要求,“要把创新精神贯穿文艺创作生产全过程,大胆探索,锐意进取,在提高原创力上下功夫,在拓展题材、内容、形式、手法上下功夫,推动观念和手段相结合、内容和形式相融合、各种艺术要素和技术要素相辉映,让作品更加精彩纷呈、引人入胜。”因为文物本身是立体的,圆形的、方形的、多面体的,所以单纯的用照片,是很难达到这个效果的。所以经过了二次创作之后,展现在社会大众面前的是画家眼中的文物,是画家群体眼中的中华文化,这个审美效果,就要比其他任何的形式都要强的多。

我就暂时汇报以上四点体会。我个人觉得这个长江文物主题绘画展很好,观众很多,说明社会大众也认为这个展览很好,很成功。如果说能够再继续组织一个更大的一个创作团队和策展团队,然后再进行全国范围内各省市各地区巡回的展出,在弘扬中华优秀传统文化和中华民族文化共同体意识的国家战略布局上,江苏可以凭借这个展览走出先发优势。预祝长江文物主题绘画展在全国巡展中取得圆满成功!

(作者楚小庆,系中国文艺评论家协会理事,中国文化艺术促进会青少年艺术推广专业委员会副会长,中国文艺评论家协会理论委员会委员,中国美术家协会会员,江苏省文艺评论家协会副主席,南京博物院东方艺术研究所副所长,艺术学博士,研究员,编审。)