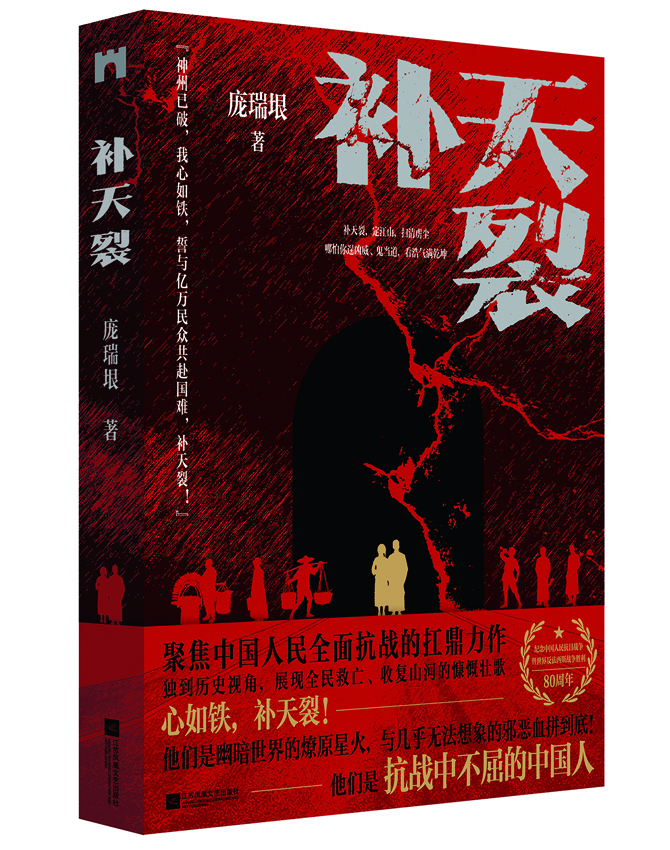

《补天裂》是茅盾文学奖得主霍达的重要作品,她以英国与中国在1898年就香港新界问题的租借开篇,聚焦这两年间的风云变幻,气贯长虹,钩沉人物,铺陈事件,呼应香港回归,受到各方称赞。庞瑞垠是资深作家,已有《秦淮世家》等长篇小说多部,他在年近九旬的耄耋之年,心无旁骛,聚精会神,撰著近40万字的以抗战时期的南京为大背景的《补天裂》,自称是封笔之作,足以称之为“大气磅礴说黍离,狂飙奋起写狂澜”,堪称抗战主题小说的新突破、大收获。

《补天裂》是以南京为背景又不局限于南京城区的抗日烽火图。中日较量,由来已久。不必扯到隋唐之际的双方蜜月期,更不必说远在两汉之际的你来我往,更有甚者,嬴秦之时的徐福东渡,多有细说。鉴真和尚不辞辛劳,远赴东瀛,因中日之间政治上的阴晴不定而忽冷忽热。蒙元跨海争逐,铩羽而归。倭寇猖獗,袭扰中国东南半壁,戚继光、俞大猷等应运而生,成一代名将。步入满清,抢先一步明治维新的东瀛在甲午之年露出獠牙肆意蹂躏中国,割去台湾长达半个世纪之久。一番操弄,伪满洲国粉墨登场,中国抗战自“九一八事变”拉开帷幕,而此后的日本更是得陇望蜀步步紧逼,最终酿成“卢沟桥事变”,中日之间爆发全面战争,时在88年前。此后的中国,迈入全民族抗战的悲怆艰危岁月。“金瓯何事告凋残,此责当涂敢自宽。遥望中原烽火急,狂流一柱在延安。满地疮痍不忍看,三边耕织有余欢。勤劳无逸能兴国,士马腾欢敌胆寒。”“延安十老”之一的钱来苏作此七律,大致表明了当时的形格势禁、抗日样貌。南京在“八一三”淞沪抗战之后,很快陷落。陷落之后的南京遭受日本人的疯狂屠杀,惨绝人寰,震惊中外,三十多万同胞死难瞑目,此即南京大屠杀事件。如今,一年一度的国家公祭,警钟长鸣,提醒国人,勿忘国殇。此前,关于南京抗战时期的书写,多聚焦于此,或往前稍作延伸,而对沦陷之后的南京如何抗战,则多付之阙如。1939年之初,即民国二十八年,庞瑞垠在已经沦陷的南京近郊汤山来到世间,屈指算来,风雨苍黄,八十六载春秋寒暑顿成过往。在《补天裂》中,庞瑞垠着力塑造了舒晨与杜玫这一对青梅竹马的来自老门西的青年男女,他们生活成长在城南,先后就读于中大,而在1937年南京沦陷之后分别走上了抗日救亡的道路,一在江淮新四军,一在南京近郊党所领导的游击队,共赴国难,历尽艰辛。舒晨本欲去延安而到了苏豫皖,杜玫则到了溧水高淳江宁,还在火线负伤而截肢,惊心动魄,引人入胜。

《补天裂》是致敬南京礼赞南京抵御外侮的风情画。作者塑造人物,立足地域,南京的地名信手拈来,南京的方言俗语俯拾皆是,并不仅仅局限在老门西。这样的熟练运用,这样的并非刻意的自然流淌,贴近当时的时代氛围,贴近当时的生活状态,当年的街衢小巷,当年的南京地标,无不娓娓道来,舒展自如。无论沦陷之前,还是沦陷之后,南京地方语言的纷至沓来,出神入化,给文本增添了张力,使小说弥漫着活力,成为摇曳生姿、妩媚万方的一种标识。

《补天裂》是众多抗日战争小说文本中的补白录。抗日战争胜利迄今已经八十年了,八十年间,就抗日战争而言,无论虚构还是非虚构,无论全景式展示还是局部微观刻画,各种文本纷至沓来,令人目不暇接,而此类题材的影视作品,更是如过江之鲫。四万万人齐蹈厉,同心同德一戎衣。这一战争,的确是空前绝后,的确是殊死搏斗,大江南北,长城内外,到处燃起抗日烽火,全体同胞以“誓死不当亡国奴”的民族自尊,挺身而出,前仆后继。当时有媒体说:“今天南北战场上,是争着死,抢着死,因为大家有绝对的信仰,知道牺牲自己,是换取中华民族子子孙孙万代的独立自由,并且确有把握,一定达到。”中华儿女众志成城、共赴国难,千千万万爱国将士浴血奋战、视死如归,各界民众万众一心、同仇敌忾,以血肉之躯筑起拯救民族危亡、捍卫民族尊严的钢铁长城,用生命和鲜血谱写了中华民族抵御外侮的伟大篇章。但也有人发出疑问,全民族如此决绝奋起,何以有南京三十万同胞任人宰割?沦陷之后的南京是否就俯首帖耳甘作亡国奴苟且偷生?《补天裂》虽然是小说,舒晨、杜玫是虚构人物,但南京并没有自甘沉沦,在遍街腥云中做鹰犬做顺民,溧水李舍、六合竹镇、江宁赤山,等等,都有抗日烽火,就连妓女小桃红、武师镇关东,也都是一腔热血,与日寇不屈周旋。舒晨最终喋血牺牲,杜玫得以看到日本投降。当时有日本人惊叹:“其战斗意志相当强,特别是在村庄的防御战斗尤其坚强,战斗到最后一人仍然顽抗到底的例子屡见不鲜。”

“天地英雄气,千秋尚凛然。”中华民族在抗日战争的壮阔进程中所孕育出的抗战精神,向世界展示了“天下兴亡,匹夫有责”的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。庞瑞垠以生动笔触如椽大笔,以鲜活的人物、生动的故事、饱满的张力将这一精神形象化、具体化、传奇化,也必将使之融入血脉、化为基因,朝着实现中华民族伟大复兴的奋斗目标奋勇前进,不断以新的伟大成就告慰我们的先烈,告慰这座沧桑多难的千年古城。总而言之,庞瑞垠以文学的力量、以小说的厚重,写出了魂魄,写出了精神,激励读者珍惜当下,珍爱和平。

(王振羽)