战友立耘微信发来一个“㸑”字,并附言:“正在参观毛广淞‘㸑体’字书法展,据说中国90%的人都不认识这个字,你是在90%内还是10%内呢?”我回复:“这个字读‘cuàn’!”战友发来惊讶的表情符并竖起三个大拇指。其实,如果不是因为上世纪80年代初在中条山下的夏县求学多年,我也不一定认识“㸑”字及其背后的故事。

山西省夏县是中华民族的发祥地之一,因中国奴隶制社会第一个王朝——夏朝在此建都而得名。夏县有个爨村,位于夏县城北两公里处。关于爨村村名的由来,一是“炊爨说”。相传是汉初名将韩信攻打安邑(夏县,古称安邑)获胜后火头军扎营之地;二是“姓氏说”。爨(cuàn)作为姓氏出现,最早可以追溯到战国时期。据《战国策.魏策》记载,魏惠王九年(公元前361年),公叔痤为魏将,与韩、赵战于浍北,擒获韩国大将乐祚。魏王大悦,要以百万良田赏赐公叔痤。公叔辞谢说:这是大将巴宁、爨襄的功劳。这位爨襄,他的封地就在今天山西省夏县附近,因此,他成为古籍中有记载的“爨姓第一人”。“四海同爨,全球一家”。后来,其部分后裔南迁云南,逐渐融入当地白族、彝族先民群体,进而形成“爨人”部族。

“兴字头,林字腰,大字下面用火烧”的“爨”字是什么意思?“爨”字的古字形可谓是一幅“烧火做饭图”,“爨”上面是两只手,中间是灶门,下面表示用双手将木柴推进灶口里,表示烧火煮饭的动作。“爨”的本义就是烧火煮饭,凡是跟烧火煮饭即炊事有关的都可以叫做爨。“爨镬”(huò):煮饭的大锅,“爨杖”:烧火用的拨火棍,“爨室”指的就是“厨房”。《说文解字》许慎言:“爨,齐谓之炊爨。”意思是,齐人把烧火做饭叫做“爨”。“爨”字的结构,从上到下可以分为四节:最上面一节,像双手捧着炊具放在灶台上;秃宝盖为第二节,像灶口;“林”与“大”的组合为第三节,表示双手拿着柴火推入灶口之内;最下面一节,火已经在灶腔内燃烧起来了。整个过程,就像做饭时,在灶台前后的一系列动作流程。由此,一个“㸑”字似乎让人们看到了室内之热气萦绕,室外之炊烟袅袅的情景。

在中国书法史上,云南省曲靖市的《爨宝子碑》与《爨龙颜碑》在中国缤纷多彩的书法字体中有着特殊的地位,并称为“二爨”,大爨者《爨龙颜碑》,小爨者《爨宝子碑》。爨体字不仅有着极高的史学价值,而且其字体是隶书向楷书的过渡字体,它反映了汉字在演变过程中的一种字体风格,堪称中国文字演变的“活化石”。1961年,国务院公布的180处首批全国重点文物保护单位名录中,《爨宝子碑》和《爨龙颜碑》两块爨体碑刻双双入选,他们分别距今1620余年和1560余年。甫一发现即成为现今仅存的爨体字碑刻和爨体字来源,也引起当时和其后的饱学之士和书法大家、历史研究者们对这个尘封千年书体的关注,可见其在中国书法史上的独特地位和影响力。

爨体字作为中国古代流传下来的字体之一,最早可追溯至魏晋时期。出土于云南地区的“二爨碑”碑文古雅,虽为楷书,却饶有隶意,笔力遒劲,结体多变,是隶书至楷书过渡的典型。有书法评论家称爨体字用笔方峻,起收果断,似昆刀切玉,笔力雄强,结体茂密,继承汉碑法度,有隶书遗意,运笔方中带圆,笔画沉毅雄拔,兴酣趣足,意态奇逸。与成熟的魏碑相比,显得更为原始,有一种任性为之的霸悍雄强。它浑厚方正,有的远离中原的边陲地区的刀味、石味、民间味、野蛮味,与南朝正统的名人书法家门严守法度的书卷气形成强烈对比。东晋时期的《爨宝子碑》全称为“晋故振威将军建宁太守爨府君墓碑”,东晋安帝乙巳年(公元405年)刻,其字体似隶似楷,端方朴拙,是研究中国汉字由隶书向楷书过渡的重要的书法艺术资料。《爨龙颜碑》刻立于大明二年(公元458年),在清朝乾隆四十三年出土于今曲靖杨旗田,该碑的出土震动了金石书法界蜚声海内外。中国近代书论大师康有为的《广艺舟双揖》中描述“二㸑碑”:“二爨出于滇蛮……然其高美,已冠古今,”评其“端朴若古佛之容”、“朴厚古茂,奇姿百出",推其为“神品第一”、“古今楷法第一”、“隶楷极则”。从康有为的评价中可以看出,此碑是隶、楷相融的产物,写隶书兼有楷味,华丽而又有灵性,是单纯的隶书和楷书无法比拟的。著名的历史学家、考古学家、金石大家郭沫若先生在谈到爨体书法时说,中国的文字及书法发展史,曾有过三次大的改革浪潮。从造字伊始自甲骨文,钟鼎文谓之古文字改革;从楚汉简帛,西汉刻石谓之篆变改革;从汉末两晋南北朝谓之隶变改革,而爨体正是第三次改革的标志。爨体出现魏晋时期,当时对于书体的保留一般止于碑文,但因曹操和后来的司马炎的“禁碑令”,爨体这一当时社会上广为流传的书体其实在历史上存在的周期比较短,在中原地区就神秘失传了。

爨体字的命名成体并不像颜体字是由唐代中期著名书法家颜真卿所创,并以颜真卿的“颜”姓命名成体;也不像柳体字因柳公权的“柳”姓得名,爨体字并非爨氏所创。《爨宝子碑》于清乾隆四十三年(1778),在云南南宁(今曲靖)出土,当时并未引起人们的重视,被乡村里的一个农民用做压豆腐的石板。咸丰二年,曲靖知府邓尔恒发现豆腐上有字迹,大为惊异,急忙派人找到卖豆腐之人。将碑石运回府中,后置于城中武侯祠。当时,正是碑学大兴而帖学告退的时代,此碑一经发现,其随意的结体,所表现出的古朴味道,立刻引起人们极大的兴趣,清代汉学家阮元称它为“滇中第一石”此碑纪念的主人叫爨宝子,建宁同乐 (今云南陆良)人。他19岁时即“弱冠称仁”,就任建宁太守。任建宁太守之时,中原大地战事频发,爨宝子审时度势,采取了对外宾服于中原王朝,对内实行平等相待、团结和睦之策,人民安居乐业,各得其所。他死后,僚属和百姓悲痛万分,特意为他刻石立碑,以求流芳百世。《爨龙颜碑》是魏晋时期云南曲靖地区少数民族的首领受汉文化的熏陶,为了纪念曾创造“南中地区”(古指云南曲靖等地)辉煌历史的一个当时地区大姓——“爨氏家族”,仿效汉制而立的碑文得名。《爨龙颜碑》全名《宋故龙骧将军护镇蛮校尉宁州刺史邛都县侯爨使君之碑》,立于南朝宋大明二年,比《爨宝子碑》晚五十三年。碑记东晋咸和八年(公元333年),李雄派李寿率兵攻占南中,李寿被封为“建宁王”;以爨琛为交州刺史;霍彪为宁州刺史。到咸康五年(公元339年),爨氏将太守岳、彦隆晋把霍彪缚送到晋朝,于是南中就被爨氏所独霸,彝族统治了南地区中四百多年。碑文详细记录了爨氏世系、入滇始末等内容,是研究爨氏家族政治、文化的珍贵资料,碑文内容与《新唐书》等历史典籍互相印证了这段历史。

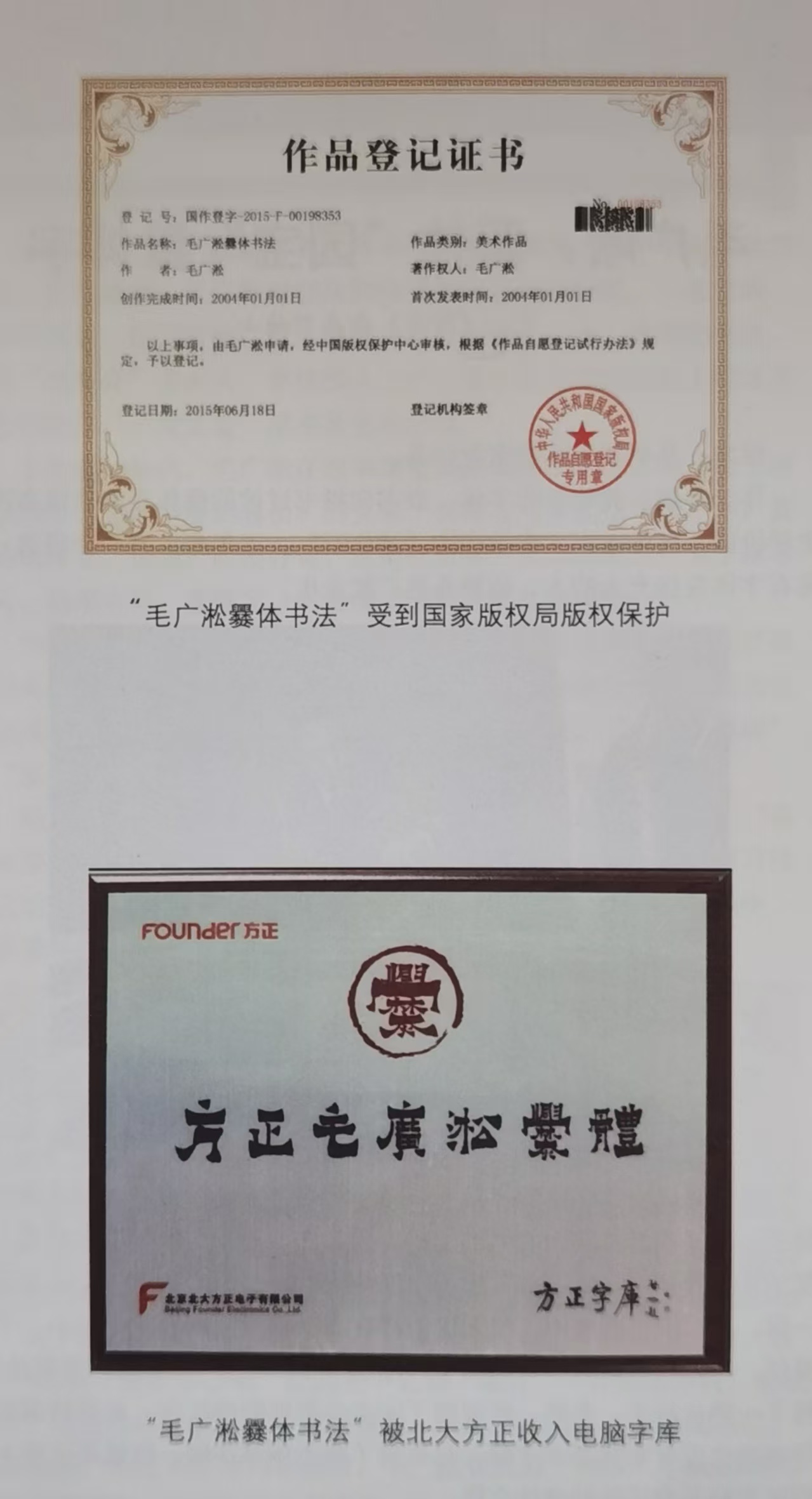

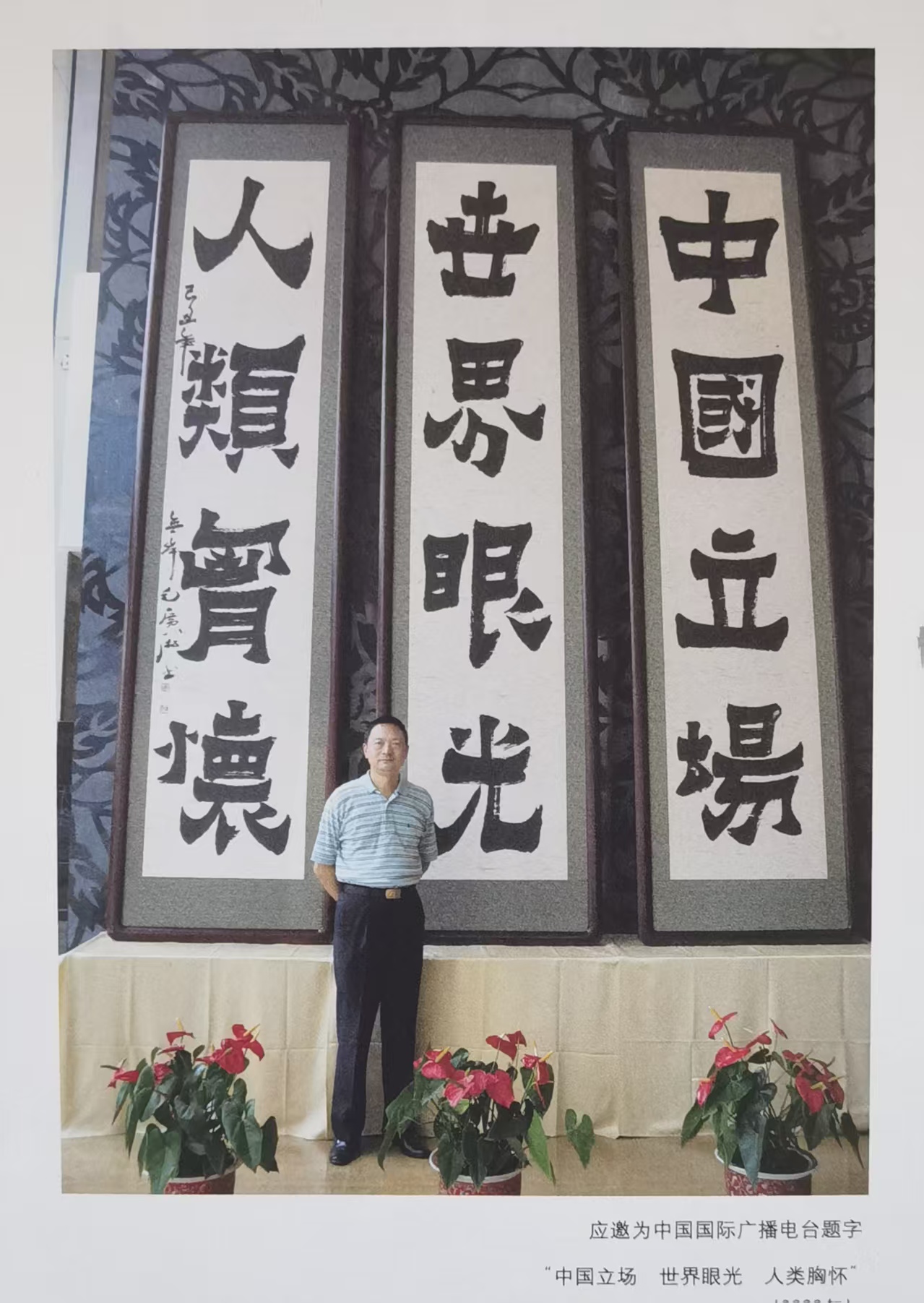

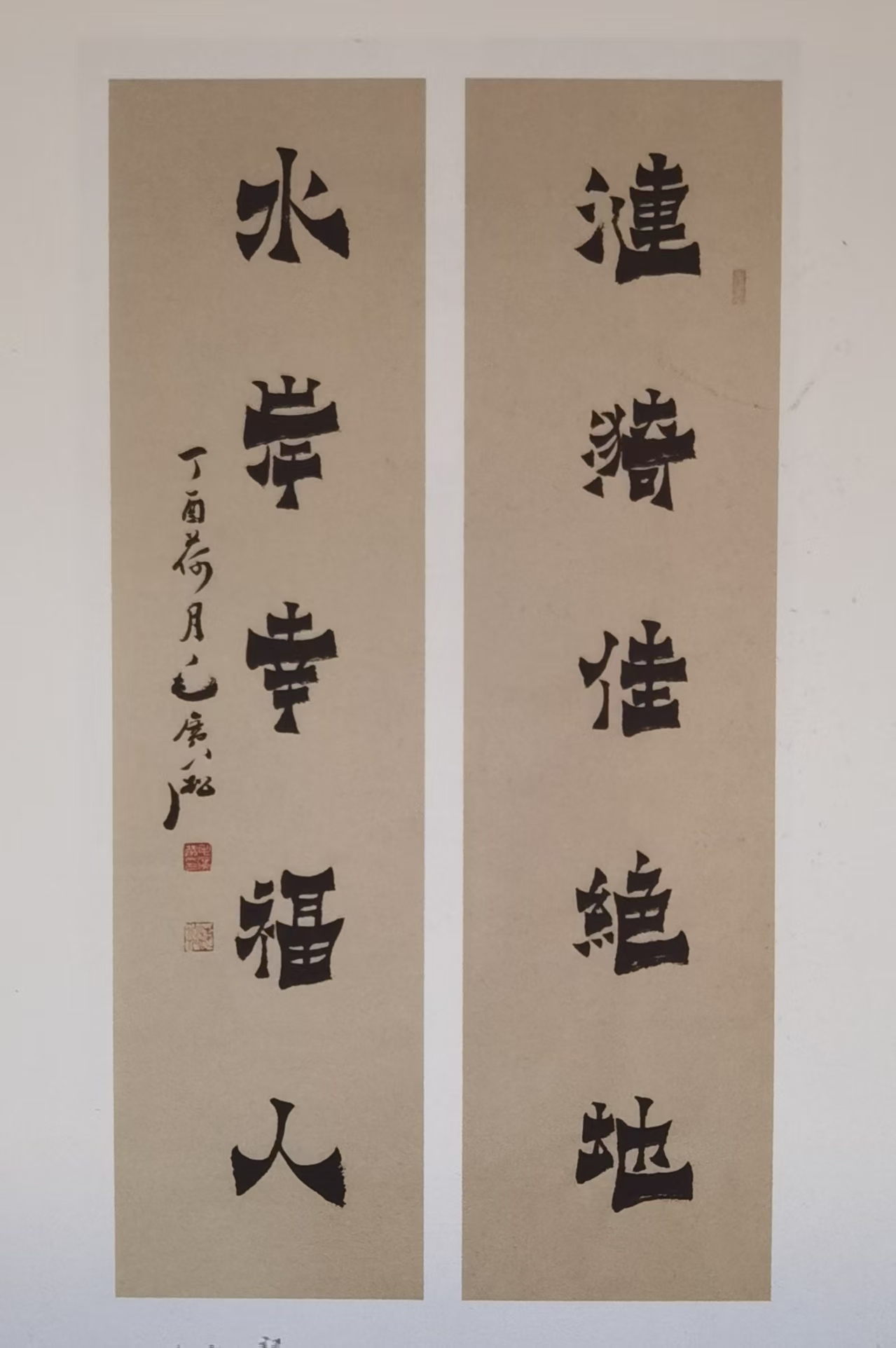

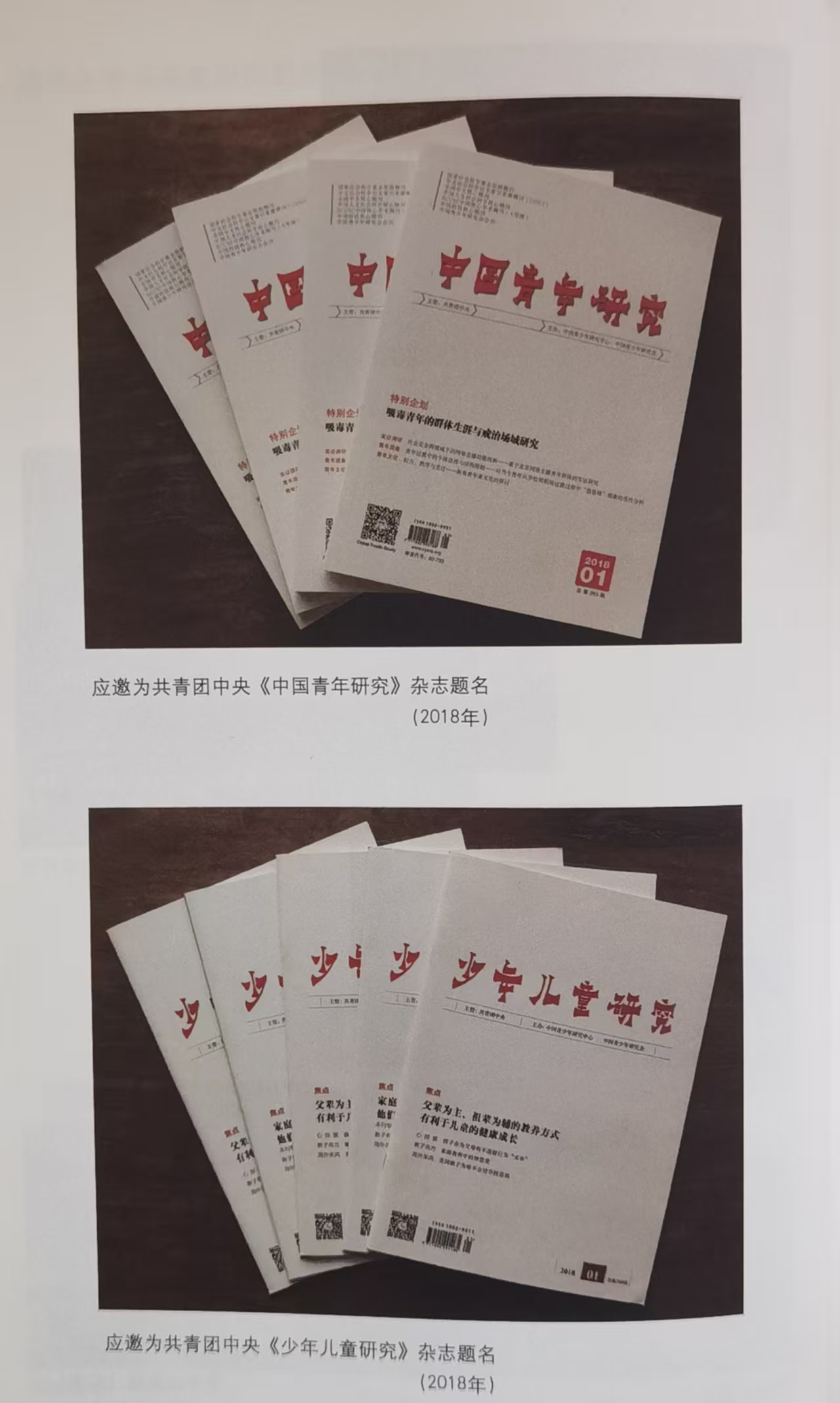

从300多年前“二爨”碑的发现,历经晚清、民国再到现当代,书写和研究‘爨体’的人并不少,如清朝的阮元、包世臣,清末将‘爨体’推到中国书法极致的康有为,现当代的潘天寿、弘一大师、郭沫若、赖少其等,他们或是最高最深的“爨体”研究者,或是“爨体”书者,但他们居多为临摹那四百余字,㸑体字的研究和书写一直处于“小众”和“高冷”的状态。而将“爨体”笔法、走势作为一生研究对象,将四百余“爨碑”扩展成万字“毛爨”的,让电脑字库里多一种字体,使这类汉字书法走向大众化的人,可能只有毛广淞一人。毛广淞,1955年生,江苏涟水人,字纳愚,号无岸,笔名森翁,松韵斋、心零书屋主人,中国书法家协会会员,中国书协书法培训中心教授,武警总部大校,武警部队美术书法研究院研究员。上世纪80年代,当时还是解放军某部干事的毛广淞已是在行楷和行草方面颇有造诣的军旅书法家,一次其偶然在图书馆里看到了1965年郭沫若发表的《由王谢墓志的出土论到兰亭序的真伪》的文章。作为练习行楷和行草的的毛广淞来说,王羲之的《兰亭序》在他心目中就是最高境界,能被郭沫若这样的金石大家拿来做甄别《兰亭序》真伪的书体“爨体”,自然引起他的极大兴趣。文章的内容引发了这个年轻人的思考:郭沫若用来证明《兰亭序》真伪的这种爨体字怎么过去没见过?一连串的问号,不断出现在毛广淞的脑海里而挥之不去。为此,他开始到各大图书馆寻找有关爨体的资料。为了弄清源头,探寻这段历史,他翻阅大量历史古籍,对爨体字的每一笔划进行考究。随着对爨体了解的增多,毛广淞的心中只有一个念头:“㸑体是中华民族文化的瑰宝,我一定要努力学习爨体,并把它传承下去。”想法一旦形成,行动便有了方向,自此毛广淞走上了写爨体、传承爨体的道路。从康有为的《广艺舟双楫》,到南京高二适驳郭沫若《〈兰亭〉的真伪驳议》;从看拓本到数次亲往云南曲靖实地参访“二爨碑”,开始了长达20年“爨体”研究之路。起初毛广淞不停地读着、比划着,却悟不出《爨宝子碑》是如何用笔,他甚至怀疑此碑的作者也是如扬州八怪之首金农一般,用“刷子”刷字。但《爨宝子碑》作为隶书和楷书的过渡时期作品,且在那个名士风流著称的时代,不可能如此。直至到了新世纪的2000年,他终于发现其突破口,那就是笔法与取势,唯有充分转动手中之笔,八面出风,提摁有度,方能写出如此古拙多姿的字体,借助于其多年练就的腕力,《爨宝子碑》的“端厚淳古”之态终于跃然于其笔端。临摹区区400字的“爨宝子碑”花了毛广淞整整20年时间。毛广淞所书“爨体”,继承了“爨碑”的精神内核,使用长锋羊毫毛笔书写,点画成三角造型,灵动虚实相生;横画两端上翘,成宽横大势,如千里阵云;撇、捺左右开张,运笔提顿极度夸张,收笔上扬,妙趣横生;竖画峻韧峭拔,力顶千钧。朴厚中透着灵动,刚健与柔媚共有,金石与书卷同存。典雅蕴籍,醇厚遒劲,仪态万方,极具庙堂壮美之景象,开创了标题、榜书、匾额字体一代新风。他的作品引起社会的关注,相继被人民大会堂、解放军驻港部队、浙江省博物馆、俄罗斯现代书法博物馆以及国际友人萨马兰奇和施瓦辛格先生等收藏。2013年9月,国内最大的电脑汉字库——北大方正,将爨体字以毛广淞名字进行命名,与其他如启功体、舒同体共同纳入方正电脑汉字库,极大的推动了爨体字走入普通百姓的日常生活;2015年6月经中国版权保护中心审核,中华人民共和国国家版权保护局批准,以个人名字命名的“毛广淞爨体书法”进行了版权登记,依法予以保护。汉字是中华文明的宝贵结晶,爨体字作为书法艺术的一个种类,对汉字的演变、推广发挥了独特的作用。毛广淞表示,“文化遗产见证中华文明,是不可再生的宝贵财富。我们一定要记住爨体,这是老祖宗留下的,我们不能丢。把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好是中华儿女义不容辞的责任。”话间透着一股军人坚定不移的意志。