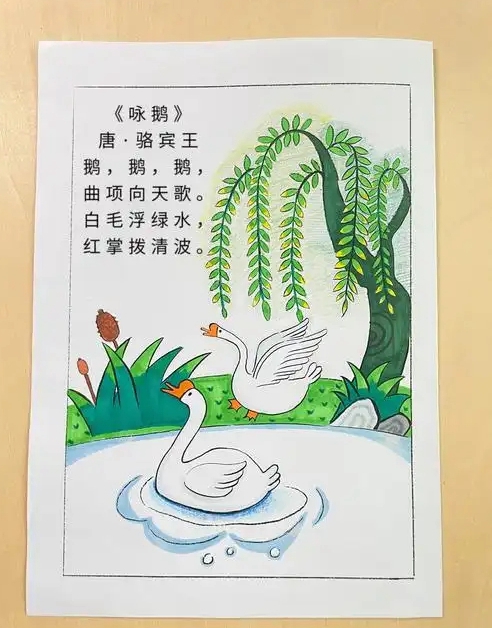

骆宾王《鹅》品读

鹅鹅鹅,

曲项向天歌。

白毛浮绿水,

红掌拨清波。

这首诗很浅,我们一眼就能够看出这首诗写的对象是“鹅”,说“全诗将听觉与视觉、静态与动态、声音与色彩完美结合,活灵活现地显示出鹅的形神情态”(百度百科),的确不错,但这首诗的意境是怎样的?又表现了什么样的生活情趣?不能很好地回答出这些问题,那么这样的解读依然是不够充分的。

看到这首诗,我们首先要做的不是搜索枯肠,寻找那些可以套用的生冷僵硬的名词术语——动静相生、绘声绘色、形神兼备等等。首先应该是在一些合理假设的基础上,根据诗歌既有的信息,展开想象和联想的翅膀,将诗歌呈现出来的零碎的、平面的、静态的画面,还原成连贯的、富有立体感和动态感的生活情境。

我们可以假设是在一个春末夏初的季节里,一个天真活泼或很淘气的城里小男孩儿,跟着他的父亲或爷爷来到乡下郊外,经过一处碧波荡漾、清澈透亮的河塘。这时这个小男孩儿突然发现水面上有一群雪白肥硕的鹅在那里游乐嬉戏,他好奇地停下了脚步,细细地打量起这群在城里平时不大看得到的鹅来。“鹅”“鹅”“鹅”三字连用,很可能表现的是这个小男孩突然看到鹅群时的惊喜;也可能表现的是这个小男孩看到这群鹅之后,发出的惊呼,希望以此引起走在前面的大人的注意,要他停下脚步来与自己一道欣赏;也可能表现的是这个小男孩儿在一只鹅、两只鹅、三只鹅的点数着这群鹅……总之,从这三个连用的“鹅”字上,我们不仅要看到河面上群鹅熙来攘往相互追逐嬉戏的情景,我们还要看到在诗歌呈现的画面之外,有个小男孩突然发现了这群鹅之后欣喜欢愉,甚或惊喜不胜的情态。

如果“鹅鹅鹅”侧重表现的是小男孩的心理与神情状态,那么“曲项向天歌”则表现了鹅见到驻足观察它们的小孩时的反应。总之,那位小男孩发现了这群鹅的同时,河面上的鹅也发现了这位不速之客,它们一个个昂起头来冲着小男孩“昂”“昂”“昂”的叫过不停。这可能是因为他的突然到来打搅了它们的游戏,于是这群鹅便扯着嗓子向他表示抗议。鹅也许很气愤,但这个小男孩儿见鹅冲他这样鸣叫却越发感到有趣,他目不转眼地盯着这群鹅,或许还会逗几下这群鹅,反正他很是开心。一个“歌”字不仅写出了鹅的鸣叫,更表达了小男孩儿美好的感受——群鹅的声声鸣叫,在他的心里就像听唱歌一样美好悦耳。所以这里的“歌”不只是写鹅的反应,更写这个孩子的感受。

也许鹅发现自己的抗议没效果,于是领头鹅便掉过头去,带着它的伙伴们游向别处。小男孩的目光追随着这群在水面上漂浮的白鹅远去。“白毛浮绿水,红掌拨清波”,这些细节的描写不仅表现了色彩对比鲜明、动静搭配和谐的画面,更表现了那个小男孩观察的专注、投入和细致。在“白毛浮绿水,红掌拨清波”所呈现出来的美丽画面上,叠印着这个小男孩专注的神情、荡漾着笑意的脸蛋和兴奋得发亮的双眸。

经过这样一番还原,我们可以很清楚地看出这首诗表面上写的是鹅,但本质上写的却是人。字面上描写的是蓝天碧水之间群鹅嬉戏游乐的图景,在文字的背后却反映的是那个小孩儿天真的神情和喜悦的情怀。诗歌的主要功能是抒情,如果不能作这样的想象和联想,不能把这短短十八个字的诗歌作这样的生活还原,就不能真正品味到其中的意趣和深致。于是也就不可能真正进入自主鉴赏的境界,面对灵活多变的诗歌鉴赏题目,除了靠老师教给的几个名词术语作机械生硬的搬用应付而外,根本就不可能真正享受到诗歌鉴赏的任何乐趣。

不管是对文,还是对诗,咬文嚼字,披文入情,情境复原,充分挖掘作品资源,作深细化阅读,是应该的,也是必须的。但牵强附会,过度拔高,则又是我们必须避免的。比如对骆宾王这首诗里的“曲项向天歌”,有人做出这样的解读:

“‘向天歌’三个字则更重要,它不但以曲笔暗含了远天高空,给了全诗一种阔大的背景,而且还写出了鹅的不凡志向。鹅为家禽,鸣叫只是自然现象,但此处诗人用‘歌’,让本无思想的鹅似乎有了思想和意志。它的歌不是低声悲吟,不是回首顾盼,而是向着蓝天引吭高歌,似乎在表示它向往蓝天、向往远方的不凡志向。在这一拟人化的细节描写中,池塘中的鹅似乎有了开阔的视野和胸襟,有了远大的志向和追求。正是一只志向不凡的鹅,才使得这些鲜明的颜色呈现出高洁的意味……不凡志向和开阔视野进一步得到体现和落实,使得整首诗显得神完气足”(百科百度)。

诗人到底有没有赋予白鹅“向天歌”这样的情意,不得而知。但你读了“曲项向天歌”,会因为这一形象而觉得这只鹅,具有“向往蓝天、向往远方的不凡志向”的象征性意味么?你觉得骆宾王这首《咏鹅》是在假托池塘里“曲项向天歌”的鹅,寄寓他不甘平庸的远大理想么?这样的挖掘深是深了,但好像对本有的自然美致却带来了很大程度的戕害。当然,这仅是笔者个人的感觉,在此顺便提出来,供有兴趣的朋友,就“深细解读”与“过度解读”的问题进行思考。

“咏物诗”有两大类,一类是托物言志,一类是咏物遣兴。前者诗人假借咏物有意识地寄托自己的思想情怀。后者则纯粹是观物消遣,能够反映诗人的情绪,但却并没有什么深刻的寄托,即所谓的“有兴无寄”,例如贺知章的《咏柳》、杨万里的《小池》。从吟咏对象的角度看,“咏物诗”除了咏植物、咏动物、咏山水、咏物件,还可以咏人物。而咏人物类的诗歌中,也有很多纯属遣兴的,比如白居易的《池上》、高鼎的《村居》。