汪曾祺生前的最后一篇文章是写给铁凝的,题目是《铁凝印象》。这篇文章,是为《时代文学》的专栏《名家侧影》而写的。在为铁凝编这期专栏时,当时专栏的主持人何镇邦“想到了始终关心着铁凝并受到铁凝敬重的汪曾祺先生”,便于2月间向汪曾祺电话约稿,汪先生爽快地答应了。到了4月底,汪曾祺的稿子还没有到,听说他接着还要参加一些活动,何镇邦有点急了,即于5月7日打电话催稿。老何在《一颗美丽诚朴的心》中有一段话,简叙了当时的过程:

“问他关于铁凝的文章能不能写,因为发稿在即,不能不催。老头在电话中很干脆地答应:‘能写,马上投入!’5月8日上午九时许,即接到汪老的电话,他在电话里说凌晨四时半即起床,一气呵成,有两千多字,要我马上去取稿。从声音里已听出他的疲劳感,即劝他赶紧休息,……晚饭后赶过去,一进门,老头即把还有墨香的文稿交给我”。“我万万没有想到,这篇文章成了汪老的绝笔,而5月8日晚上同汪老的相见,亦成永诀!”

汪老的《铁凝印象》写得很精致,少有的精致,大概是他对铁凝的印象太好了,他这一枚没有结熟的“生疙瘩”(张家口一带称不熟的瓜果),感染了多少“汪迷”,陶醉了多少读者!他说“上帝在人的样本里挑了一个最好的,造就了铁凝。又聪明,又好看。”他形容铁凝的体态:挺拔。他评价铁凝的作品:清新。他给铁凝的高度概括:不凡。他写铁凝的气质多了几个字:天生的纯净和高雅。汪先生写得有点俏皮:“她有时表现出有点像英格丽、褒曼的气质……。有一张放大的照片,梳着蓬松的鬈发(铁凝很少梳这样的发型),很像费雯丽。当我告诉铁凝,铁凝笑了,说:‘又说我像费雯丽,你把我越说越美了。’她没有表示反对。但是铁凝不是英格丽、褒曼,也不是费雯丽,铁凝就是铁凝,世间只有一个铁凝。”

汪老说“一气呵成”,其实是下了功夫、铆足了劲的。他早就关注铁凝了。1989年2月22日,他出席了铁凝的《玫瑰门》研讨会,并首先发言。1992年初夏,汪曾祺夫妇在石家庄参加活动,铁凝一直陪同左右,彼此有了进一步的了解和理解。1993年3月1日,汪老又专门为铁凝的《孕妇和牛》写了推荐信。1992年11月16日,马原在杭州西湖国宾馆采访了汪老,在问及他中青年作家中比较喜欢谁的作品,曾祺先生脱口就说了铁凝,提到了她的作品《玫瑰门》、《哦,香雪》和《尴尬风流》。汪曾祺说他“觉得她的小说很有特点,她的小说你说不出她到底要表现什么”。(见马原《中国作家梦》,长江文艺出版社1996年版)在接到何镇邦的约稿后,汪老便随即进入了“临战”状态。《北京晚报》记者赵李红和同事去汪老家拜年,小赵“见汪老和铁凝的合影,还摞着不少铁凝的书。汪老说正准备写写铁凝。”

作家野莽在为汪老编《当代才子丛书.汪曾祺卷》时与曾祺先生接触较多,他回忆说:

汪老也曾对我提起过二位才女的话,说王小鹰出自世家,铁凝那是一个精灵。我记得在他喜欢的青年女作家中,除了铁凝还有他的学生曾明了,还有一个名字叫黑孩的……,但是汪老最喜欢的还是铁凝,铁姑娘雪白整齐的牙齿和明媚的笑脸,镶嵌在他一本相册的头版头条,后来在他的才子书中,他也给了我这幅照片。(野莽《此情可待》,地震出版社2014年版)

汪曾祺先生对铁凝的印象之好,还有一个“内部资料”。汪老的女儿汪明曾透露了一次特殊的家庭聚会:

周末,三个子女的小家庭热热闹闹地回家聚会。吃过午饭,收拾停当,爸爸满脸诚恳,正正经经地对我们说:“老头儿求各位一件事儿。”我们都觉得好玩,因为在我们家,无论是正经事还是非正经事儿,都不是在这样严肃的气氛中谈论的。

“你们留意打听一下,在熟悉的人当中有没有四十岁左右的出色的男人?”我们嘻嘻哈哈地说:“有啊,很多!”爸赶忙补充:“要单身的。”“做什么角色呀?”“我想给一个女孩找一个爱人。”爸很郑重。“什么人?”爸说出一个名气很大的女作家的名字。

大家都笑起来:一个男人做出点成就不容易,可是站在她面前,再出色也不出色了。对有点自尊心的男人来说,这可是老虎拉车——谁赶(敢)呀?被我们七嘴八舌地一说,爸噎在那儿,无话。我们的话题很快转向别处。

爸坐在沙发上,沉默了一会儿,十分惋惜地自言自语:“这么聪明漂亮的一个女孩儿,真该有一个好男人好好爱她。”爸后来专门为这个女作家写了一篇印象记,他对她的祝福,是真正发自内心的。此事载《老头儿汪曾祺》(中国人民大学出版社2000年版)一书中,文中所说的那位名气很大的女作家,那就是铁姑娘哦!

一个月后,这篇《铁凝印象》很快在《北京晚报》(1997年6月16日)与读者见面了,同版还刊发了铁凝怀念汪曾祺的文章《汪老教我正确写字》,这是铁凝怀念汪老的第一篇文章,仿佛是她写“汪曾祺印象”组曲的一首序曲。在此后的二十多年里,铁凝陆续写了好几篇文章,深情地回顾汪老对她的教诲和她对汪老的感佩、敬仰与高度评价。

铁凝对汪曾祺不是一般的喜欢,也不是一般的敬重。铁凝早就喜欢汪老的作品了,作家蒋韵与铁凝第一次见面,就听她聊起了汪曾祺。20世纪80年代初期,《北京文学》的编辑刘恒去山西组稿,住在太原火车站附近的一家旅馆里,蒋韵与铁凝相遇了。铁凝“非常年轻,有两只令人印象深刻的明亮的黑眼睛,……那是个下午吧,北京来的刘恒,保定来的铁凝,还有我这本土作者,聊得很愉快,……那时汪曾祺先生已经在《北京文学》发表了《受戒》,多么清新、别开生面、异质的小说,铁凝最先提起了它,说她非常喜欢。我们就从汪老的小说开始了我们的话题。”(蒋韵《<北京文学>是我的福地》)马原的《中国作家梦》中也说到了铁凝与汪曾祺,当马原要铁凝给读者推荐一本书时,铁凝说:“我特别地喜爱汪曾祺的《茱萸集》。”“我读这本书,非常地安静”。她回忆说,这本书大约是在1992年5月汪老送给她的台湾版,她不时的会翻翻看看。台湾版的书,当时大陆几乎没有,汪老手头的样书很少。把台湾版的书送人,在女作家中,应该只有铁凝一个。细心的马原,还看到了她夹在这本书里的书签。

铁凝还向王好为推荐汪曾祺改编孙犁的《荷花淀》为电影剧本。在谈及此事时,汪曾祺不无得意地对一位采访者说:“王好为为把《荷花淀》搬上银幕,先后找了五个人,据说改得不理想。铁凝说我是最佳人选。”(李群《那水 那花 那人》)铁凝曾与王好为合作过电影《哦,香雪》,彼此熟识,铁凝说汪老是“最佳人选”,那真是说准了!

2007年5月,北京市作协等单位举办了汪曾祺逝世十周年纪念活动,铁凝应请参加了活动,那时,她已从石家庄调往北京任中国作协主席了。看到展览大厅里摆放的她年轻时与汪老合影的照片,她感慨地说:汪曾祺是她创作的榜样,她的创作轨迹深受其影响。……从二十世纪八十年代后期到汪老去世前,自2007年5月,北京市作协等单位举办了汪曾祺逝世十周年纪念活动,铁凝应请参加了活动,那时,她已从石家庄调往北京任中国作协主席了。看到展览大厅里摆放的她年轻时与汪老合影的照片,她感慨地说:汪曾祺是她创作的榜样,她的创作轨迹深受其影响。……从二十世纪八十年代后期到汪老去世前,自己曾有机会多次与汪老交谈,他幽默机智的谈吐,乐观爽朗的人生态度,贯通古今的学养,奖掖后人的热情,时时感染着我……。铁凝还直率地说:“今天是我来北京工作后,第一次参加北京市作协的活动。有些活动是不得已的,今天的活动却是我特别想参加的。”《北京晚报》记者赵李红对这句话印象颇深,写在了她的《未公开的采访手记》(团结出版社2010年版)《采访人物:汪曾祺》一文中。

北京记念汪老逝世十周年的活动,高邮的陈其昌也在场。他在高邮文联工作多年,曾任文联副主席,与汪老颇有交谊,他写的《因铁凝,汪老应回眸一笑》中的铁凝,重情重义,令人感动和钦佩!在开会之前,陈其昌向铁凝等同志送上了《你好,汪曾祺》、《风流秦邮》和市文联的刊物《珠湖》(其中刊有铁凝的《温暖孤独旅程》)。陈其昌注意到,铁凝离开讲话稿即随手就着《珠湖》的这篇文章,回顾起她与汪老交往和汪老对她的教诲。老陈深切地感受到,“铁凝的讲话和会场上互动少了一些悲切,多了一份眷恋,也多了一份亲和。”老陈接着写道,“待铁凝讲话后,我瞅住她翻阅高邮送去书刊的机会,轻轻地转到她身后,告诉她《珠湖》上登载的她与汪老合影的照片已成为我们常用的经典照片,请她谅解。她说,没事。我便请这位从不肯为媒体和地方题词的她题词(注:为高邮当时筹建汪曾祺文学馆题词)她说,为你个人题词吗?我说,不。为我们高邮。她问,题什么呢?我说,随你!请你题写最想说的话。我回到座位上静候,一刻儿,她示意我过去。她的题词‘永远怀念汪曾祺老/铁凝/二oo七年五月十八日’”。“会议进行中,铁凝悄然跑到汪老的女儿汪明、汪朝座位旁,说悄悄话,准备选一个时间到北京福田公墓去祭奠汪老。他还高兴地接受了姜文定主席(时为高邮文联主席)代表高邮人约她去高邮邀请,当即表明“会有机会去的,一有机会就去。”

铁凝一诺千金!祭奠汪老,她去过了,2009年5月17日,她带着鲜花,带着她对汪老的敬仰和缅怀去的。高邮也去啦!也是带着鲜花,带着她对汪老的敬仰和缅怀去的。

2010年正月十五,是汪曾祺诞辰90周年。江苏省作家协会和高邮市人民政府举办了一系列纪念活动,范小青代表主办方约请铁凝前来高邮参加活动,铁凝也答应了。虽届时铁凝因故未能前往,但她赶在活动前送来她凝视汪曾祺的又一篇文章——《相信生活,相信爱》。

在先后出版的有纪念汪老文章的专集中,都选了铁凝的文章。2007年山东画报社的《你好,汪曾祺》(段春娟、张秋红编)刊发了《汪老教我正确写字》。2007年上海远东出版社的《永远的汪曾祺》(金实秋主编)刊发了《人间送小温——怀念汪曾祺先生》。2020年天津人民出版社出版的《百年曾祺》(梁由之编)与2022年中国书籍出版社出版的《久别长相忆》(苏北编)都刊发了《相信生活,相信爱》。铁凝的这几篇文章,是对汪曾祺的一番深情凝视,是一首“汪曾祺印象”组曲,在上千成万的纪念汪曾祺文章中独领风骚,别具价值。

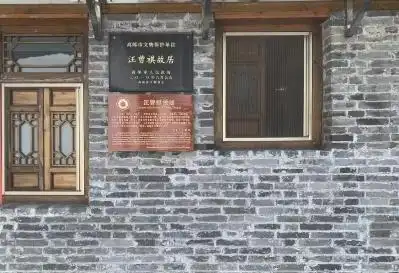

大概是因为我是汪老同乡的缘故吧,我对铁凝在高邮参观汪曾祺文学馆和瞻仰汪曾祺故居之行殊为赞叹!“印象”忒好!2010年5月17日下午,铁凝在扬州出席了首届“朱自清散文奖”颁奖典礼后,专程去了高邮、去了她久己向往的汪老的家乡。时任高邮市委宣传部部长的张秋红接待了铁凝一行,她在《一汪情深门庭暖》一文中朴实地简述了接待过程,我且摘抄一些“实录”如下:

铁凝主席到扬州参加朱自清文学奖活动,一结束就赶到高邮。因突然到访,我们接待时还真有点手忙脚乱,特别是北头街上,出摊经营的多,车子过傅公桥就无法前行了,只好下车徒步前往汪老故居。我们一个劲地解释,可铁凝主席始终笑盈盈地安慰我们:“没关系,生活本来就是这样。这种环境是人的生活气息浓的表现呀。”听铁凝主席这么一说,很温暖,忐忑的心放下了许多。走到竺家巷巷头,烧饼摊上正好一锅烧饼出炉,铁凝主席兴致勃勃地走上前,询问价格,买了个当场咬了一口吃起来:“香喷喷的,好吃,汪老的作品里有。”边吃边往前走,好平易近人哟。走到故居门口,铁凝主席看到了汪老的弟弟汪海珊,眼眶突然湿润起来:“像,真像,看到你,仿佛见到了汪老!”铁凝主席一个劲地说,那场面着实让人感动。走进故居家门,铁凝主席坐在金先生(汪老的妹婿)的客厅里,近观汪老的书画作品,与汪老的弟弟、妹婿唠家常,谈与汪老的交流交往的人与事,仿佛忘记了时间,到了天黑才依依不舍地离开。”《扬州晚报》的记者王鑫是随铁凝一起来高邮的,他在《忆汪老,铁凝潸然泪下》中记叙了一个动人的细节:“从扬州开往高邮的路途并不算长,铁凝一直看着窗外,看着运河水,奔流不息。到了高邮城北,在汪曾祺故居里四周看了看,当她的脚步刚刚迈离汪家的门槛时,她忽然潸然泪下,泪如泉涌。”当时高邮的报纸也发表了郭玉梅的一篇报道,报道中也写到了铁凝的泪水:“铁凝一行首先来到汪曾祺文学馆向汪老敬献花蓝。走进文学馆内,汪老的雕像映入眼帘,她情不自禁地说:“像,真像!”……在汪曾祺故居,铁凝流下了思念的泪水。临行前,她动情地说,来到汪老的家乡,怎么看也看不够。看了高邮,再回想汪老的作品,才明白一方水土养育一方人。看到大运河、高邮湖,才明白汪老的语言为何那样滋润!”

铁凝离开高邮后十年,2020年5月,汪曾祺纪念馆建成并对外开放。纪念馆的“前言”和“结束语”,分别撷自铁凝怀念汪老的文章。

“前言”如下:他像一股清风刮过当时的中国文坛,在浩如烟海的短篇小说里,他那些初读似水、再读似酒的名篇,无可争辩地占据着独特隽永、光彩常在的位置。……他就是他自己,一个从容“东张西望”着,走在自己的可爱的老头。这个老头,安然迎送着每一段或寂寞或热闹的时光,用自己诚实而温馨的文字,用那些平凡而充满灵性的故事,抚慰着常常焦躁不安的世界。

其“结束语”云: 汪老离开我们了,但他的文学和人格,他用小说、散文、戏剧、书画为人间创造的温暖、爱意、良知和诚心,却始终伴随着我们。