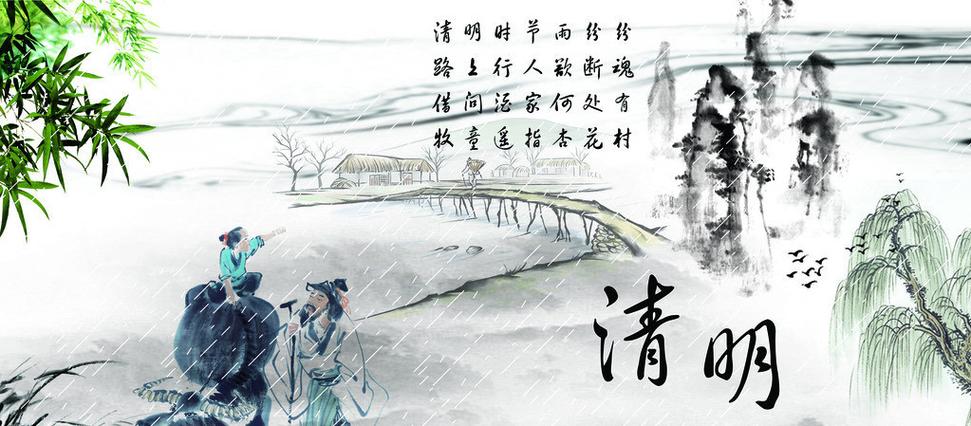

清 明

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

01

这首《清明》,显然是一首人生失意、漂泊不定的游子思乡之歌。一般认为是唐人杜牧所写。

02

我们不必追问这首诗的作者到底是谁,也不必追问这首诗到底写在何时,作于何地,这些都是那些专门家研究的问题。作为普通的读者,只需要根据作品的语言文字,提供给我们的或显或隐的信息,去生发想象和联想,探求诗人在“这一”作品里所传递的思想感情,品赏其美好的妙趣深味。抓住语言文字进行剖析,按照一定的理路走进作品内部,探求作者所反映的真实情境和表达的真实情意,即“披文以入情”,是我们鉴赏古代诗歌的不二妙法。倘若有具体的所谓的“背景”知识的支撑,固然好。而没有相关的“背景”知识,我们只需要依据文本,抓住文字,紧扣意象,遵从人情、事理,揣摩其中的蕴含,探求契合我心的存在,获得自己的情感慰藉与审美享受,这就是“有根有据”的“个性化”的阅读所需要完成的任务。

03

“清明时节雨纷纷”交代时节与天气,为下文的展开铺垫。“路上行人欲断魂”紧承上一句而来,写“路上行人”的神情状态。“欲断魂”就是魂魄即将离散之意,其意近同于今天的“要断气”。这是以夸张的手法极言“行人”伤心程度之深。

“欲断魂”是这首诗的关键所在,可算是这首诗的“诗眼”,或其主题词。这样看来,前一句表面上是交代了清明时节的天气状况,其实更有借此渲染营造感伤气氛的作用。“纷纷”明是对连绵细密的春雨状写,实则是诗人纷乱如麻的心绪呈现。

杜牧笔下的“清明时节雨纷纷”,既没有韩愈“天街小雨润如酥”的兴致,也没有杜甫“好雨知时节,当春乃发生”的喜悦,而是满心灰暗潮湿的伤悲色彩和气氛。任何优秀诗歌作品里的物象,都应该是诗人具体境况之下心迹的外显。因此同样的春雨,在不同境遇之下的诗人的笔下,就会被染上不同的色彩。

阅读时需知将前后两句合观并参,必须看到“雨纷纷”与“欲断魂”彼此映衬的关系。

04

诗人特地把“行人”放置在“清明时节”这一特定的环境之下,其目的就是暗示其“欲断魂”的因由。

“行人”不同于我们今天语义下的“游客”“游人”。也不是一般意义上的“路上行走的人”,这里是特指远离故土求取功名或谋求财利的“客人”。但这种“客人”又分两类:一类是客居他乡的人。尽管远离故土,但已经在他乡定居,有了安身之所。一类是到处漂泊,居无定处。“路上”二字显然告诉我们这里的“行人”属于第二类,而这种四处漂泊、到处漂泊的“行人”,大多是求有不得,事无所成,靠无所依,其是否落魄不知道,但很不得意,却是肯定的。

在和平的年代却远离故土,象秋天的飞蓬一样,不是求功名,就谋财利。求取功名可以光宗耀祖,谋取财利可以供养双亲、福泽妻子。这里的“行人”估计不是谋求财利的商贾,而应该是刻苦读书谋求功名的士子。他满怀理想四处游走,经年累月,却依然徒自劳碌,却事与愿违。上愧父母,下欠妻子,不谈,在这一年一度祭扫祖宗坟墓的时节,却只能身在异乡,既未能光宗耀祖,却还不能到祖宗的坟头添一把土,上一炷香。“独在异乡为异客,每逢节节倍思亲”,这样的情感,是所有不得意却又良知未泯的游子共通的。因此身处“清明时节”的漂泊他乡的失意游子,又如何不怀愧伤心呢?

我们只有联系中国有关“清明时节”的民俗风情和古代士子普遍的价值取向进行思考,才能走进诗人的心田,破译“欲断魂”的内在含义。明白“路上行人欲断魂”根本缘由。

05

需要注意的是,这里的“行人”并非泛指路上的过客,而是诗人自指。也就是说这首诗不是写诗人所见,而是写诗人自己所感。但这却往往被误会。《千家诗》曾有评语云:“此清明遇雨而作也。游人遇雨,巾履沾湿,行倦而兴败矣。神魂散乱,思入酒家暂息而未能也。故见牧童而同酒家,遥望杏花深处而指示之也。”

首先将“行人”等同于一般意义上的“游人”。其次将“欲断魂”归因于途中遇雨“行倦而兴败矣”。其三将下文的“借问酒家何处有”理解成“思入酒家暂息”……这些议论,完全未得诗人之匠心,不只是浮光掠影般的肤浅。究其原因,就是未能知晓这里的“路上行人”并非泛指路上一般的过客,而是特指诗人自己。整首诗并非写一般游人遇雨被淋的困顿,而是写诗人自己清明时节的内心所感。

《千家诗》的这段评说,估计也是今天很多鉴赏成文,把这首诗当成“写清明春雨中所见”(搜狐百科、百度百科)的由来。这不仅误解了“行人”的角色具体所指,也没有注意到“路上”二字特有的暗示功能,更轻忽了诗人“清明时节”这一特殊环境设置的用心。好像“欲断魂”只是因为遇雨而败了出游观光的雅兴,且这“欲断魂”的情态似乎也与诗人绝无关联。这样的解读之下,诗人就成了一个身在事外的旁观者和记录者而已。

由此可见,熟读成诵容易,深思细品,识得古人好诗之精微妙趣,也并非易事。

06

“何以解忧?唯有杜康”(曹操诗句)。以酒浇愁,这是古人常有的情形,也是古代诗歌常有的内容。因此顺着“欲断魂”就有了下文“酒家何处有”的发问。

“借问酒家何处有”无非是告诉我们诗人愁苦太深,想要借酒浇愁,这并不新奇。新奇绝妙的是诗人借助这一句引带出来的“牧童遥指杏花村”。

首先“杏花村”我们不必把它当做一个生硬冰冷的专有名词。更不必去考究“杏花村”究竟具体地在何处,是在山西汾阳,还是在湖北黄州;是在江苏南京,还是在安徽池州……从诗文鉴赏阅读的层面看,对这种考据性的知识模糊,无伤大雅。

关键在我们看到“杏花村”这三字,能否被有效地激发起有关的美好想象与合理联想,能否在我们的脑海里浮现出一幅立体可感的生活画面来。烟花三月,远望繁花似锦,一片明亮。走近了空气里到处弥漫着甜蜜的花香,甚至还有成群的蜜蜂嗡嗡飞鸣和成群的彩色蝴蝶在上下翻飞……由这样的居处环境,可以进一步推想生活在这里的村民的精神状貌:衣冠简朴,古风犹存,人文化程度都不高,也多没有什么济苍生、建功名的念想。他们一辈子守着故土,生活在这酒香四溢、杏花灿烂的村子里。老老小小,朝朝暮暮,相依相守,过着妻子儿女热炕头的日子,只求温饱,不求大富大贵。终日无忧,四季不愁,充分地享受着天伦之乐……如此之类的景象,才是我们见到“杏花村”所应该有的心理反应。

07

至于那个“遥指杏花村”的“牧童”,他不只是回答问路的指引者,他还应该是那“杏花村”农人的后人。他骑跨牛背,横吹竹笛,不求他人欣赏,只求自己快乐。日子过得不可谓不逍遥,不可谓不自在。显然“牧童”这一形象,是出于诗人精心刻意的安排。这个不读书、少理想,却极其安乐自在的“牧童”与丢家弃子、远离故土,到处颠沛的“行人”之间,显然就是一组鲜明的对比。“牧童”的天真、活泼、开朗与纯净的样貌,诗人沮丧、失落、疲倦与伤感的神情,都会同时呈现在我们读者面前。

我们不妨设想一下,假如你就是清明时节身在路上的“行人”,面对这样的“牧童”,你的心里难道不会生发一些想法来么?你会不会想:人生的意义到底是什么?远离故土,牺牲亲情,四处追寻,真的很值吗?仅就诗人个体而言,这一对比带来的反差,反映的是他那时那地的内心矛盾。同时也把这个问题留给了我们这些“有心有肺”的读者,必然会引发我们的深思,尤其会激发身在近同境况之下的读者的共鸣。这就把清明时节诗人自己一时的个人情绪,转化成具有普遍意义的人生思考题。

“牧童”应该是“杏花村”村民的缩影。“牧童遥指杏花村”字面上是对上一句“借问酒家何处有”的回应,其实是诗人刻意将“牧童”与隐藏在字里的诗人两种完全不同的人生选择在作对比。这是诗中“牧童”与诗人问答这一环节的真正意图所在。诗人没有给出答案,他也无法做出孰是孰非的答案。但却把问题留给了读者。

面对这一问题,读者当然也会以仁智各见,犹如我们今天阅读屈原的《渔父》一样,你是愿意效法屈原,还是心想学习渔父,每个读者都有自主选择的权利。这种余地的留置,才是这首诗艺术生命力超强的因素所在。

所以,杜牧这首《清明》之所以脍炙人口,其实不只是其文辞简明,语言流畅,明白易晓,而是在这个基础上,其意深味远,耐人寻绎。

08

据说古时清明,除了扫墓祭祖追思,还踏青远足赏春。前文所引《千家诗》选者对杜牧这首《清明》的评说,正是基于清明踏春这一民俗而生发出来的认识。因此,把杜牧的这首《清明》,说成是写漂泊他乡的游子,思念故土而伤心,和把这首诗说成是写游人春游遇雨受阻而生而犯愁,都可以说得通。你以为那种解说更好一些,就可以选择哪一种,因为古诗的“鉴赏”带有很强的主观性。当然,这两种说法,很有可能与作者当初写作的本意并不相符。

作者自己当初写作这首诗的真实因由,和他自己本身所要表达的本意,则需要专家采用考据的手段,才有可能获得比较确切的结论。这属于以“求真”为目的科学研究,是专家们的任务,与我们普通读者以“审美”为目的的鉴赏性阅读不同。

求其“本真”的研究,以尊重作者的客观性为主体。而求其意趣的“鉴赏”,则以尊重读者的主观性为主体。研究的最终的正确结论,只能是“唯一”的。而鉴赏的最终结果,却可以是“多向”的。研究以事实为依据,鉴赏以事理为依据。研究以逻辑思维为主要工具,而鉴赏则以形象思维为主要工具。

当然,不是说古诗“鉴赏”不需要逻辑思维,好的“古诗鉴赏”是需要形象思维与逻辑思维共同参与的。从这个角度看,对古诗的鉴赏要比对古诗的研究更困难一些。古诗鉴赏是对古诗的再创造,需要具有一定的个性化色彩。而对古诗的研究功夫,则主要表现在对材料的占和分析归纳上,原则上不需要研究者的主观性掺入,越客观越“近真”,而越主观则越“近伪”。

因此纯粹的古诗“鉴赏”,面对绝大多数的作品,无需要“知人论世”。“诗三百”之所以魅力无穷,其中一个很重要的原因是,绝大多数的诗篇不知道其作者与具体的写作背景,于是说“诗”者少了很多顾忌,完全可以根据自己生活实际情境的需要,对“诗”进行诠释赋能致用,正是这种“诗无达诂”的共识形成,才让《诗经》最大程度地释放出了它们的生命活力。

当然,那些打上作者私人生活特殊印记的诗篇,对它们的解读,则又另当别论。

09

《清明》这首到底有多好,其措辞的巧拙,立意的高下,到底如何,我们不妨把它与下面附录的两首诗,分别对比着阅读揣摩,这样或许可以帮助我们更好地领会到杜牧《清明》的思想蕴含及艺术奥妙。

五言诗《清明》为笔者压缩改写,七言诗则是宋人黄庭坚所作。

一、清明

清明雨纷纷,

行人欲断魂。

酒家何处有,

遥指杏花村。

二、牧童诗

骑牛远远过前村,

短笛横吹隔陇闻。

多少长安名利客,

机关用尽不如君。

前者分别删去原作每句中的前两个字,后者则纯粹是诗人作为旁观者的冷静观察与理性思考的记录。

立意之高下,构思之巧拙,韵味之浓淡,措辞之精粗,到底孰高孰低,两厢比较,自会有鲜明的感觉,从而做出正确的判断。

将近似的作品,试作比较阅读,是我们训练自己古诗阅读能力,提高自己古诗鉴赏水平的有效方法之一。