言恭达先生在《中国书法嬗变与思考》一书中认为:

“形器”一词,与天道对应,与实在的器物相关,它包含古代书论常用的“形质”和今天常用的“形体”。“形质”和“形体”,不包含器用之含义。因此,严格地说,与道心本体、行为本体相对用的应该是“形器本体”。(页162)

形器之“器”,指的是器物,这里主要是指书法创作必须依赖物质材料,是书法形式美产生的必然条件。邓以蜇曾就不同书体的器物之用有认识:“书既始于用,则其始也必有所凭借。其凭借为何?是则若甲骨文凭借甲骨,钟鼎款识凭借钟鼎,秦汉篆隶凭借碑石之类;刻之文字用刀,书字文字用笔,刀与笔皆为书法之所凭借也。”(《邓以蜇论美学与艺术》)徐悲鸿曾提出“物质凭寄”的命题,就是这个意思。从商周时期到唐宋,书法创作的器物除了笔、墨外,还主要有龟甲兽骨、摩崖碑石、青铜器、陶瓷、简牍、绢帛、宣纸等载体。不同器物书写或铸刻出来的书法会有截然不同的艺术风格,这对书体的形成和完善起到了潜在的重要作用,也决定后世收藏传承的方式,因此说,“器”也是书法传统形成的条件。

形器之“形”,指的是“形质”和“形体”,这是书法理论研究中的重要概念,是指书法构成的形式。它是书法初始欣赏、学习的着眼点,由此渐进到艺术趣味的赏析和思想内涵的审视。言先生认识到“中国书法的形质,以字形篇章、用笔用墨为主,这是今人的共识。这个共识,往往是就离开原生物用功能的经典法书,以及单纯的临摹、学习和创作而言,而较少关注作品的环境、载体及用途。”(页162)

形器本体是道心本体和行为本体的物质性显现,是中国书法具体可见的功用和形质,归依于可见的书法作品。在“形器本体及其作品形质向度”这一节中,言先生先是阐释了“基于功能的形器之用”,后是对“笔法墨法”“字篇形势”作了全面详尽的阐述。言先生在《书学散步》中认为:“书法是按照文字特点及其涵义,以其书体笔法、结字、章法、墨法、通势等,使之成为富有美感的艺术作品。”那么,本文关于形器本体的现代审视,主要对“形”的本体语言——笔法、墨法及字篇形势(即字法、章法)进行解读的。

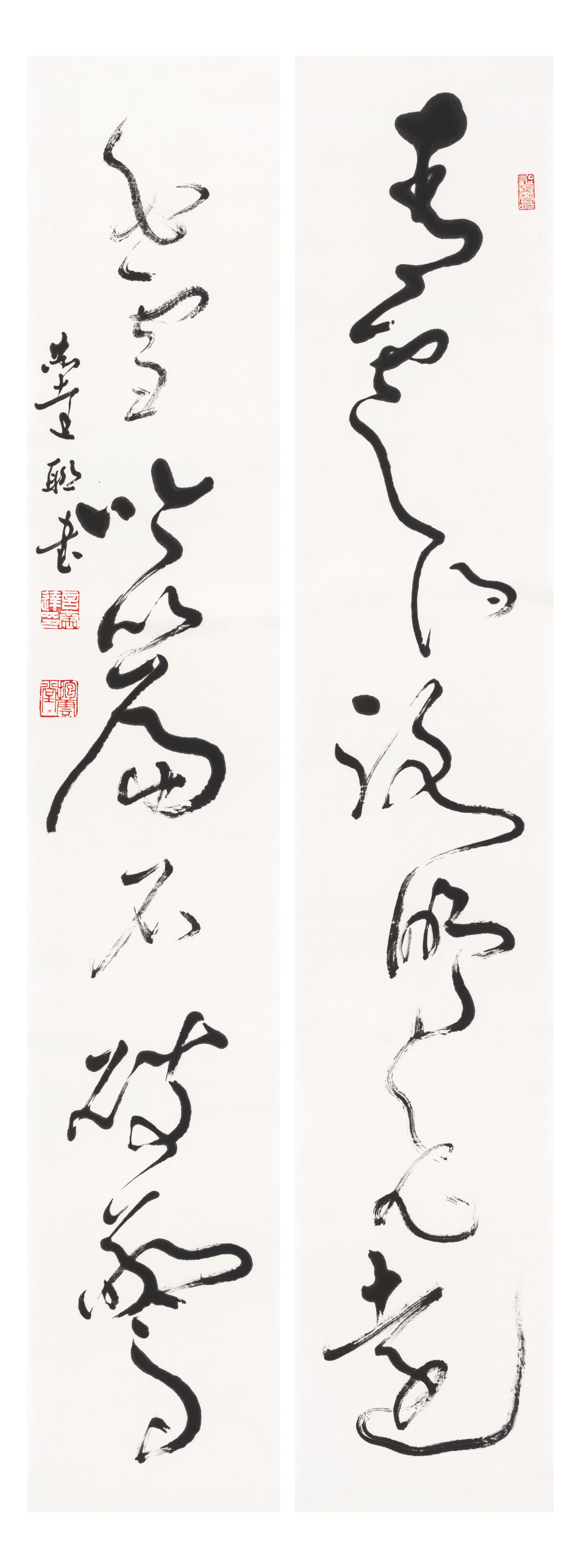

大草 自作联 释文:青云得路鹏飞远,白雪吟篇石破惊 62cm×353cm

笔法、字法、墨法、章法是构成书法形质的主要部分,也是书法基本而又重要的原理,古人称之为“法度”。这个“法”与书法的起源是同步的,只是早期的人们没有归纳而已。如言先生书中所述:“汉魏六朝以后,阐述书法之‘法’的著述不断增多,有关书法法度的内容开始变得格外复杂:从字形结构、笔画形态,到用笔法、墨法、章法以及执笔法、临习法、创作法等,名目繁多,这便是常说的‘有法’与‘众法’。”(页182)艺术创作需要长期的技巧、法度训练和对传统精神的把握。因此,于广大书者而言,知道了书法艺术最基本的规则,并能把握书法中形而下的笔法、字法、章法、墨法等原理是书法艺术创作、欣赏的第一步。迈不开这一步,就难以进入书法殿堂,无法走向中国书法艺术的正途。

言先生认为书法终极原理就是哲学中的“阴阳”二字,在书法之法中能够贯穿终极原理且与书写对象和书写行为直接相关的方法就是笔法和字法,二者并能衍生出更多具体的法则。这是因为“字法和笔法通常是分化的组件或动作,还不足以构成完整的作品,将材料、章法、墨法等因素涵括进来,以理解作品生成、风格形成、意义传达的原理,我们可以称为‘表现方法’。显然,字法、笔法、表现方法中贯穿的都是终极原理,这也是古人反复强调‘道’或‘阴阳’的原因。”(页183)因此说,掌握了笔法、字法、章法、墨法等基本书法原理,就能深入理解“书法传统”中的技巧、审美、形式、思想等,能够抓住古代书法艺术的精华,从而创造出融古出今的艺术精品,以彰显传统文化在当代书法中“正大、和雅的气度和内涵,体现自信、昂扬、雄放、豪迈、庄重、中正、包容的气概,呈现当代中国全面崛起进程中的活力与生机。”(页195)

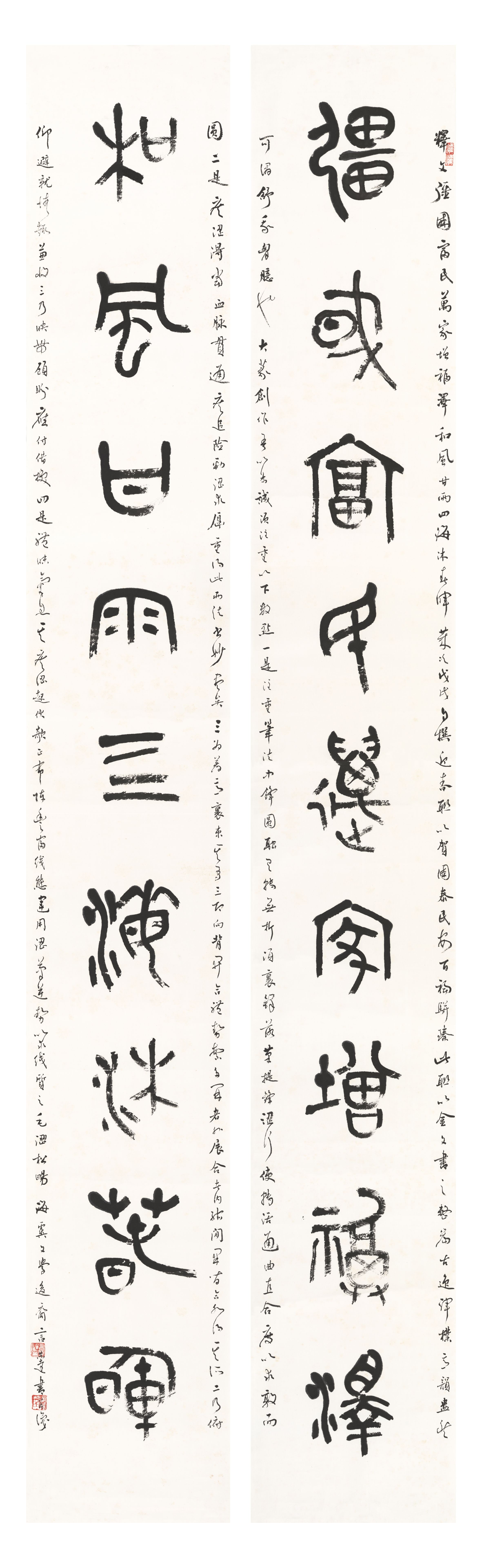

大篆(金文) 自作联 释文:强国富民万家增福泽,和风甘雨四海沐春晖 50cm×368cm

一、笔法

何谓“笔法”?言先生认为:“从字面意思上说,‘笔法’既可指用笔方法,也可指用笔的法则或原理,前者重在解决执笔方法、书写动作、动作要领等具体实在的问题,后者则多立足于观物取象、阴阳辩证、中和自然、变易创新等层面。”(页164)可以说,笔法是书法形器本体中的核心部分,历代书家在书法创作实践和理论研究中无一不重视,从魏晋时期钟繇的“用笔者天也,流美者地也,非凡庸所知”、王羲之的“先须用笔”到张怀瓘的“夫书第一用笔”、赵孟頫的“书法以用笔为上”,再到冯班的“书法无他秘,只有用笔与结字耳。”

等等。在笔法字法的作用方面,他们都是把笔法放在了首位。可以说,以用笔为书法艺术根本的思想,贯穿于整个书法史。

书法笔法具有两个特点:一是笔法的生成不是由某个人的意愿而来,它是在当时的书写材料、工具的功能发挥,以及书者的手、腕、肘等生理功能运用条件下自然生成的,在书法创作中表现出并被传习下来,成为书法艺术特征的首要因素,成为“书家所公认的规律”(沈尹默语)。二是笔法具有一定的稳定性和传承性,赵孟頫《定武兰亭跋》云:“书法以用笔为上,而结字亦须用工。盖结字因时相传,用笔千古不易”。“用笔千古不易”之论对后世影响很大,也备受争议。如有人说王羲之行书用笔精致细腻、潇洒俊逸,颜真卿行书用笔遒劲古朴、浑厚苍秀,黄庭坚行书用笔有“震颤”和“抖动”,张瑞图草书用笔善露锋尖笔、少圆转多翻折,康有为行草用笔大刀阔斧、斫阵无前,等等。以此为例说历代书家用笔之间差异很大,各有特色,并非是“用笔千古不易”呀!究其根源,这是后人偷换概念,把上述这些“用笔的艺术表现”概念与古人的“书法用笔”概念混为一谈了。因为“书法用笔”是指用笔的基本形态及其规律(原理),故而“千古不易”。而上述这些古人用笔表现出来的千变万化则是属于书法笔法的艺术表现范畴。由此就不难理解“用笔千古不易”之义了。比如说言先生在书法上是五体兼擅,尤其是在篆书、隶书、大草方面有鲜明的个人特色,但他更多关注的不是五体书法形式上的差别,而是在探寻它们在笔法、体势方面的融合、贯通。他把“篆籀”这一古老笔法运用到了各种书体中并一以贯之,逐步形成了一整套独特的书法艺术创作语言。言先生非常重视笔法的实践探索和理论提炼,他认为笔法要严:笔法是核心,是本质的,是内形式,其他都是外形式。笔法要正、要纯,我刚才讲了用小字的笔法写大字不行。用小草笔法写大草也不行。所以,要从理性的层面深入地对书法的本体进行研究。

历代书论对用笔用墨均有严密高标的要求。作为书法艺术内形式的笔法,更是重中之重。……书法艺术需要形式与气势,但它们均建立在线性内质的基础上。(《抱云堂艺评》)

康有为《广艺舟双楫》云:“若能如法行笔,所谓虽无师授,亦能妙合古人也。”认为只要掌握了用笔之法,就算没有老师的指导,也能和古人妙处相合。可以说,书法之妙,全在用笔。关于用笔之重要,有人打了个不太恰当但能说明问题的比方:“见笔,如同鱼档里不时跳起来、吓人一跳的鱼,鲜活生猛;不见笔,则像翻肚皮的鱼了。”言先生认为“大体上,凡论用笔,多杂以抽象玄理、执笔用笔技法、用笔法则、书者状态等问题。”(页165)

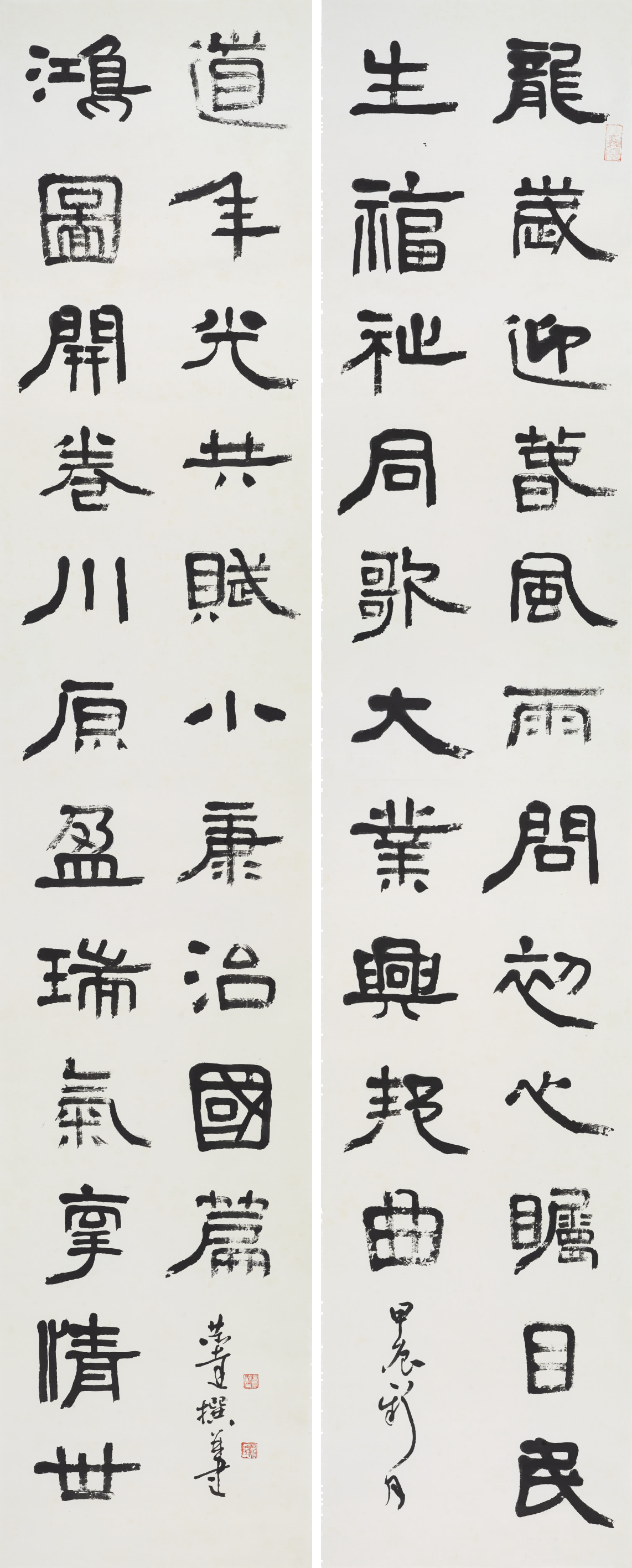

隶书 自作联 释文:龙岁迎春,风雨问初心,瞩目民生福祉,同歌大业兴邦曲;鸿图开卷,川原盈瑞气,牵情世道年光,共赋小康治国篇 248cm×47cm

二、字法

字法即结构,言先生认为“字形结构是汉字笔画的组合和结构,分解开来,是点、线和部件,按特定的结构关系加以组合,便成富于美感的形体。”(页173)由于汉字尚形,故字法在书法中占有重要地位,康有为曾在古人“心学”的基础上提出“盖书,形学也,有形则有势”,认为把书法艺术仅看作是思想情感的意象表达是不够的,还要重视书法的形体结构。言先生在《抱云堂艺谭》中说:

字法为字的造型之美,即指汉字点画分布不仅对比性强、反差大,且结构极富变化所形成的审美价值。历代书家均重视“字要写正”原则,即力求达到平稳、均衡、匀称不失重心的造型美要求。具体说,字的间架结构之美有八大原则:紧凑充实,重心平稳,疏密匀称,比例适当,点画呼应,偏旁迎让,向背分明,变化参差。这均要求书家合理运用避就、呼应、穿插、排迭和映带等方法来实现。

言先生所总结的“字的间架结构之美有八大原则”是以书法艺术审美为基础、以外在形式美(结构)蕴含着内在形式美(用笔)为核心的字法原理,讲的是书法艺术的结构。这有别于欧阳询、李溥光、李淳等人以传统写字艺术为基础的结字法(汉字结构)。观言先生书作,字字形势、形态各异,变化多端,如其所说:“字不同,形不同,势也不同,字形分布一变引万变,万变归一变,诸形状之变,终归于‘势’的协调与统一,即便字形结构不变,也可通过‘势’的向背情态,引出万千变化。”(页175)

古人在书法学习上认为笔法和字法都很重要,二者同属于书法艺术的本体语言,但孰轻孰重、谁主谁次呢?在书法理论史上并无统一的认识。如赵孟頫“书法以用笔为上,而结字亦须用工。”至清初,书坛较为风行结字为上的论断,冯班《钝吟书要》称:“作字唯有用笔与结字”,“先学间架,古人所谓结字也;间架既明,则学用笔。”由冯氏之论可看出,以结字为上的观点主要针对楷书而言,这和当时多提倡欧书的时风不无关系,因为“欧阳询妙在结构”(赵宧光)。

过于重结字而轻用笔便会出现笔力孱弱之弊,如梁巘《评书帖》所云:“古人于书,笔力间架俱备,今则有间架而无笔力。”言先生认为“结字是书法艺术必须解决的另一个重要问题”,他强调字法的重要性,但认为字法生于笔法,还是将用笔放在了书法学习与审美的首位。

行书自作联 释文:香度纱窗梅已绽 春回黍谷柳先舒 247cm×49cm×2

三、墨法

书法本于笔,成于墨。自宋以后,大多书者在重视笔法的同时,无不重视墨法,同时也深刻认识到墨是表现用笔的,用笔是书法的根基,也就是说墨法依存于笔法,离开笔法谈墨法则是空谈。正所谓“笔为魂,墨为魄”,魂先安,魄后至。周星莲《临池管见》云:“不知用笔,安知用墨?”刘熙载《书概》云:“书以笔为质,以墨为文。凡物之文见乎外者,无不以质有其内也。”这些论述,无不指出在书法本体语言中,笔法是内在、是根本,而用墨是外在的修饰,这也道出了笔墨“质文”的关系是对立,而非平等、从属,但这种对立又是统一的,因为笔法要借以用墨来彰显,而用墨要以笔法作为依托。言先生对墨法和笔法的关系总结道:

首先,两者有主次关系,笔为体,墨为用,笔墨相生相成。……即是说,笔法和墨法中,笔法是内因,墨法是外显。

其次,两者是互生的,笔法的实现,依赖正确的墨法,相应的,用墨不佳,影响笔法传达。(页169)

沙曼翁老师与林散之先生都用墨高手,言先生在向前辈精心取法的同时,于书法各体的用墨探索了数十年,认为“墨彩的生成,一是用笔,二是用水,先有用水缀墨,方可行笔书写,故用墨的关键是用水,砚台调墨、笔毫汲墨的关键,也是用水。”(页170)并在创作实践中总结道:

一般笔内含水不宜太多,这样用笔则苍,行笔涩重不浮华,同时将笔内水分慢慢挤出,用笔则润。不入此道者用墨漫漶,漂浮纸上,浮烟涨墨,骨力全失,此实大病。书之墨法,妙在用水。蘸墨先后,大有讲究。或先蘸墨,后蘸水;或先蘸水,再蘸墨;或先墨后水再墨;或先水后墨再水。技法多样,尽在墨法微妙处。然书与画一样,若笔笔用墨多变,忽淡忽浓,水墨突兀,整幅则“花”且“乱”,破坏整体感,失去大效果。(《书学散步》)

正是水的润墨饰笔,促进了“笔”和“墨”的融合无间,也使“墨分五色”自然生发,助于作品风韵的生成。

在中国书法的演变过程中,书法本体语言中的字法、笔法是“结字因时相传,用笔千古不易”(赵孟頫语),而墨法在古今是有很大的变化。沈曾植在《海日楼札丛》中对古今墨法之异概括道:“北宋浓墨实用,南宋浓墨活用;元人墨薄于宋,在浓淡间。香光(董其昌)始开淡墨一派,本朝名家,又有用干墨者。大略如是。与画法有相通处。自宋以前,画家取笔法于书。元世以来,书家取墨法于画。近人始谈美术,此亦美术观念之融通也。”可知,浓、淡、润、渴、白等墨法,运用好了就能各美其美,美美与共。于善墨者而言,完全可以处理好用墨的浓与淡、润与渴、黑与白等违而不犯的关系,在变化中求统一,从而在用墨上做到“浓欲其活,淡欲其华,润可取妍,渴能取险,白知守黑”。

四、章法

进入全民书法时代以后,书法由书斋“捧在手上”的展玩变为展厅“挂在墙上”的远观。由于展厅效应的驱使,书者及观者在对形器本体中笔法、字法、墨法、章法等原理的认识和重视次序上也发生了变化。一进展厅,首先看到的是作品的尺幅形制、章法布局;近观之,则是用墨的变化;再近之,则可细察用笔和结字。就视觉性而言,由于章法汇集了书法的点画、结字的时间痕迹及计白当黑、虚实相生等空间关系对比的审美意味,从而获得人们“观看”的优先地位。因此,章法成了当代书法作品给人产生第一视觉印象的形式因素。

何谓章法?言先生认为“从一个字扩展到一行乃至全幅,则是篇章形势,亦即章法。”(页175)他在《抱云堂艺谭》一书中对章法更有详细的叙述:

所谓章法,是指一幅书作的整体构图之美,即无论是何种形制,无论作品字数多少,都应当使整幅作品中的文字与幅式、墨迹与空白之处统一和谐,相映成趣,并达到通篇贯气、自然天成又富有新意的效果。而书法意境,则指书作上的笔迹墨痕与作者欲表达的感情融和一致而形成的艺术境界,它会因书家的修养、品德、学识及技巧等不同,形成独特的艺术个性和情趣,呈现出风格各异的如淡雅、秀逸、雄强险劲和冷峭等个性之美,再通过观者的联想,体悟出强烈的艺术感染力。

从言先生论述中可进一步认知到,书法是时空一体化的视觉艺术,章法的本质是处理书法中时空关系之法,包含书法空间构成和时间节奏的一般规律。刘熙载《书概》云:“书之章法有大小,小如一字及数字,大如一行及数行,一幅及数幅,皆须有相避相形、相呼相应之妙。”这是强调了章法的空间及其变化生成,空间就是章法有大小之分,大到整幅作品,小到一个字,都是篇幅的经营空间。变化是指经营全篇空间的过程中,字与字之间、行与行之间的组织关系是和谐共生,而非杂乱无序,甚至对立。否则就像项穆《书法雅言》中所说:“后世庸陋无稽之徒,妄作大小不齐之势,或以一字而包络数字,或以一傍而攒簇数形,强合钩连,相排相纽,点画混沌,突缩突伸。如杨秘图、张汝弼、马一龙之流,且自美其名曰梅花体。正如瞽目丐人,烂手折足,绳穿老幼,恶状丑态,齐唱俚词,游行村市也。”

言先生认为“不管怎样,章法是有机的”,这个“有机”就是强调章法的美感应首先体现在作品大块面(如行与行)上的分割、对比、组合、呼应,然后是小块面(如字与字间、点画之间)的各种阴阳关系的对比关照。大、小块面(或称大、小章法)处理上皆要相互回避揖让、相互衬托表现、相互承接照应,这是多样性的统一,又是对立性的统一。言先生认为“随手所如,皆入法则”是章法的最高境界,在他的创作实践中也是这么追求的。

言先生将中国当代书法文化本体分为道心本体、行为本体和形器本体三个层次,如果说道心本体属于形而上“道”的层面,那么形器本体则为形而下“技”的层面。师心为上,从眼为下,书法的欣赏也是由形器到道心,即由“象”到“意”这样心追目极的过程。包世臣《安吴论书》云:“书道妙在性情,能在形质。然性情得于心而难名,形质当于目而有据,故拟与察,皆形质中事也。”可以说,书法初始的学习、欣赏,必须从笔法、字法、墨法、章法等形器本体中四个具体形质层面(书法原理)入手,做好“外练筋骨皮”的功夫,还要“内练一口气”,就是由“技”入“道”,即从形器本体方面入眼入手,再从道心本体、行为本体方面入脑入心,从而创造出有“人”有“文”、形神兼备,可悦目又能赏心的精品力作。纵观历史上那些书法大家,无不是在“技进乎道”的历练修为中完成了“为人生而艺术”。