李双阳草书艺术的实践进路:功力 集成 自化

□ 周善超

李双阳,斋室号:栖虹居、复旭堂、壤园、寒武山房,江苏淮安人,军旅八载。毕业于南京艺术学院,获广州美术学院硕士学位,南京大学哲学系在读博士。江苏省书法院创作部主任。中国书法家协会会员,国家一级美术师,江苏省书法家协会常务理事,江苏省青年书法家协会名誉主席,东南大学中国书法研究院研究员,南吴门书社总执事,墨池学术主持,全国第十二届书法篆刻展评委,全国“七十年代”书家代表人物。

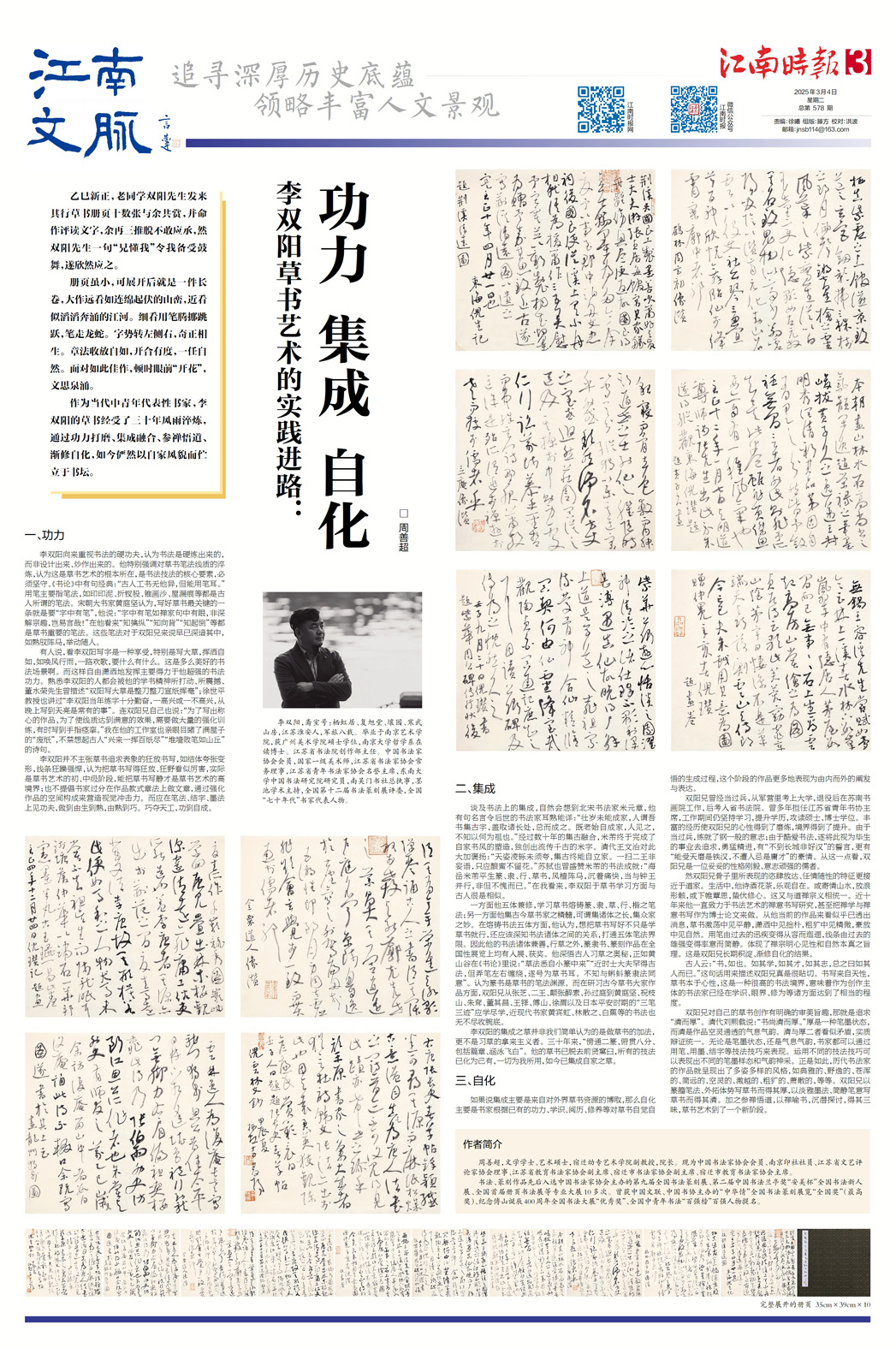

乙巳新正,老同学双阳先生发来其行草书册页十数张与余共赏,并命作评读文字,余再三推脱不敢应承,然双阳先生一句“兄懂我”令我备受鼓舞,遂欣然应之。

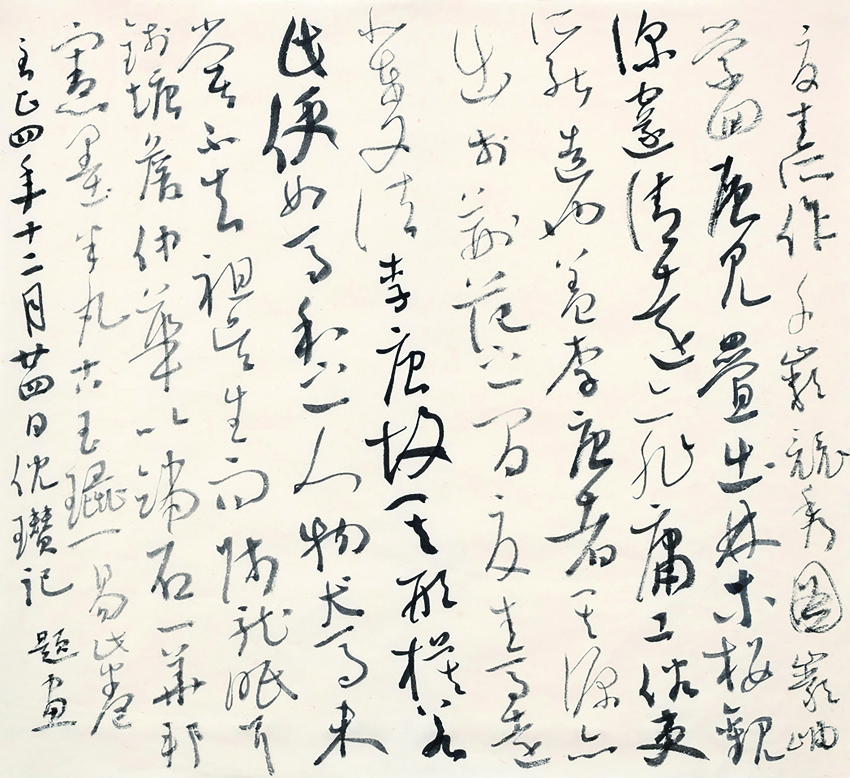

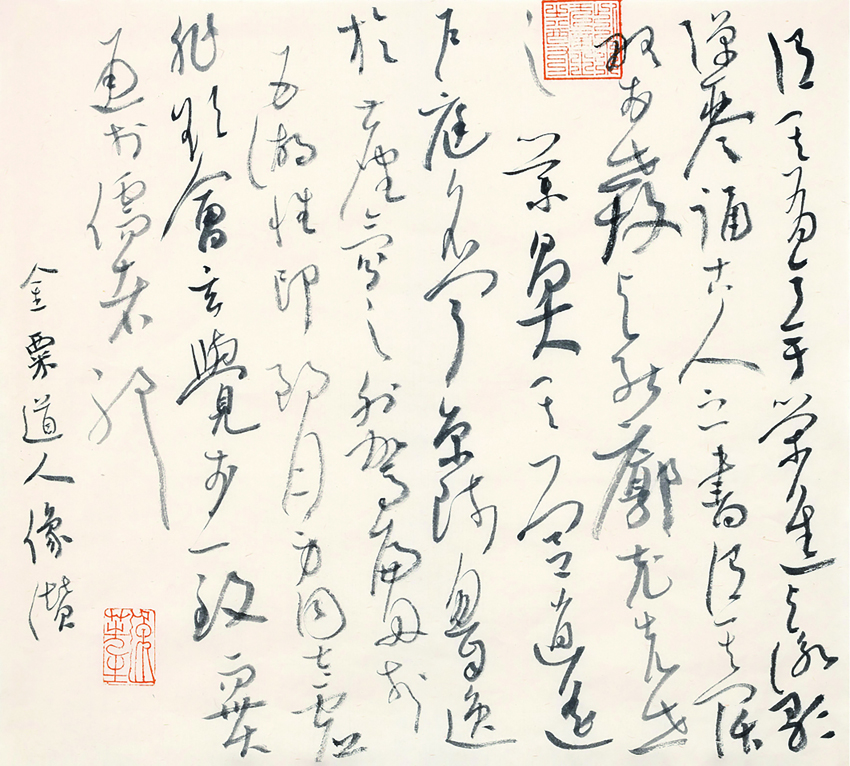

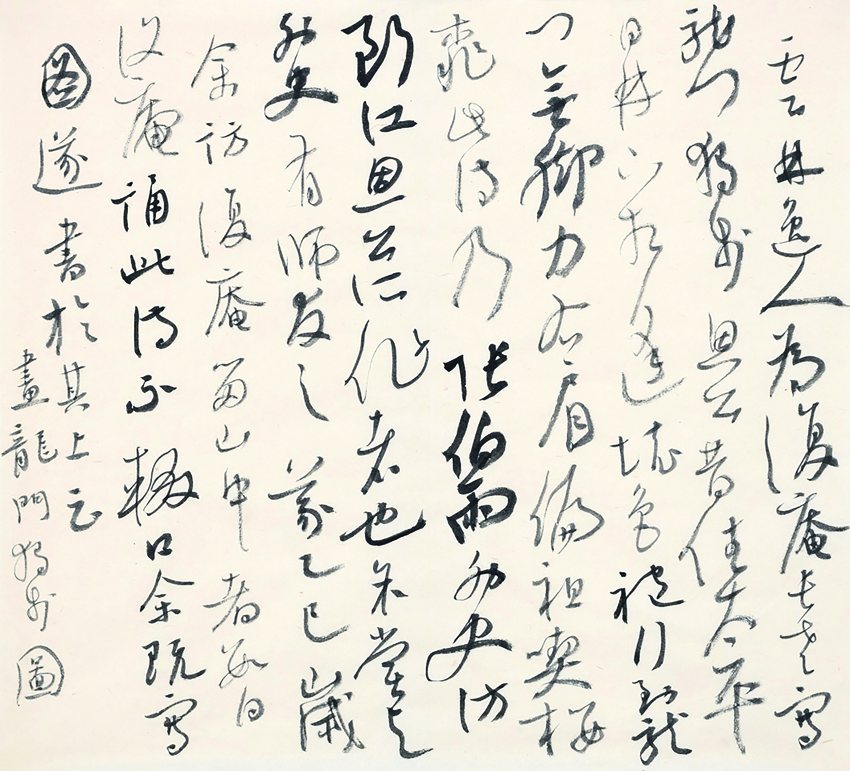

册页虽小,可展开后就是一件长卷,大作远看如连绵起伏的山峦,近看似滔滔奔涌的江河。细看用笔腾挪跳跃,笔走龙蛇。字势转左侧右,奇正相生。章法收放自如,开合有度,一任自然。面对如此佳作,顿时眼前“开花”,文思泉涌。

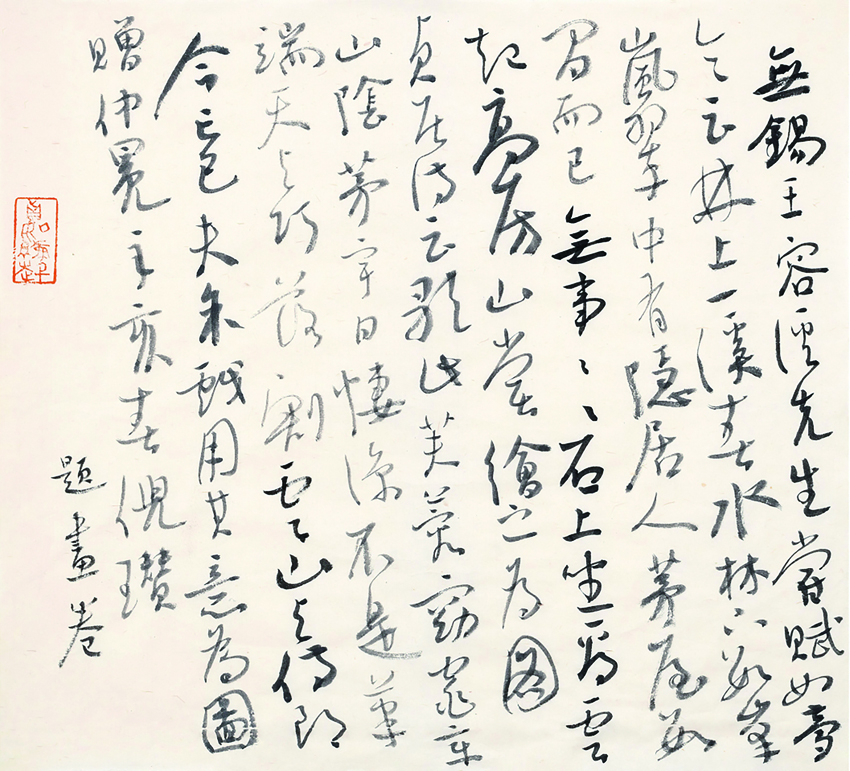

作为当代中青年代表性书家,李双阳的草书经受了三十年风雨淬炼,通过功力打磨、集成融合、参禅悟道、渐修自化,如今俨然以自家风貌而伫立于书坛。

一、功力

李双阳向来重视书法的硬功夫,认为书法是硬练出来的,而非设计出来、炒作出来的。他特别强调对草书笔法线质的淬炼,认为这是草书艺术的根本所在,是书法技法的核心要素,必须坚守。《书论》中有句经典:“古人工书无他异,但能用笔耳。”用笔主要指笔法,如印印泥、折钗股、锥画沙、屋漏痕等都是古人所谓的笔法。宋朝大书家黄庭坚认为,写好草书最关键的一条就是要“字中有笔”,他说:“字中有笔如禅家句中有眼,非深解宗趣,岂易言哉!”在他看来“知擒纵”“知向背”“知起倒”等都是草书重要的笔法。这些笔法对于双阳兄来说早已深谙其中,如熟驭阵马,举动随人。

有人说,看李双阳写字是一种享受,特别是写大草,挥洒自如,如唤风行雨,一路欢歌,要什么有什么。这是多么美好的书法场景啊。而这样自由潇洒地发挥主要得力于他超强的书法功力。熟悉李双阳的人都会被他的学书精神所打动、所震撼、董水荣先生曾描述“双阳写大草是整刀整刀宣纸挥毫”;徐世平教授也讲过“李双阳当年练字十分勤奋,一高兴或一不高兴,从晚上写到天亮是常有的事”。连双阳兄自己也说:“为了写出称心的作品,为了使线质达到满意的效果,需要做大量的强化训练,有时写到手指痉挛。”我在他的工作室也亲眼目睹了满屋子的“废纸”,不禁想起古人“兴来一挥百纸尽”“堆墙败笔如山丘”的诗句。

李双阳并不主张草书追求表象的狂放书写,如结体夸张变形,线条狂躁强悍,认为把草书写得狂放、狂野看似厉害,实际是草书艺术的初、中级阶段,能把草书写静才是草书艺术的高境界;也不提倡书家过分在作品款式章法上做文章,通过强化作品的空间构成来营造视觉冲击力。而应在笔法、结字、墨法上见功夫,做到由生到熟,由熟到巧。巧夺天工,功到自成。

二、集成

谈及书法上的集成,自然会想到北宋书法家米元章,他有句名言令后世的书法家耳熟能详:“壮岁未能成家,人谓吾书集古字,盖取诸长处,总而成之。既老始自成家,人见之,不知以何为祖也。”经过数十年的集古融合,米芾终于完成了自家书风的塑造,独创出流传千古的米字。清代王文治对此大加褒扬:“天姿凌轹未须夸,集古终能自立家。一扫二王非妄语,只应酿蜜不留花。”苏轼也曾盛赞米芾的书法成就:“海岳米芾平生篆、隶、行、草书,风樯阵马,沉着痛快,当与钟王并行,非但不愧而已。”在我看来,李双阳于草书学习方面与古人很是相似。

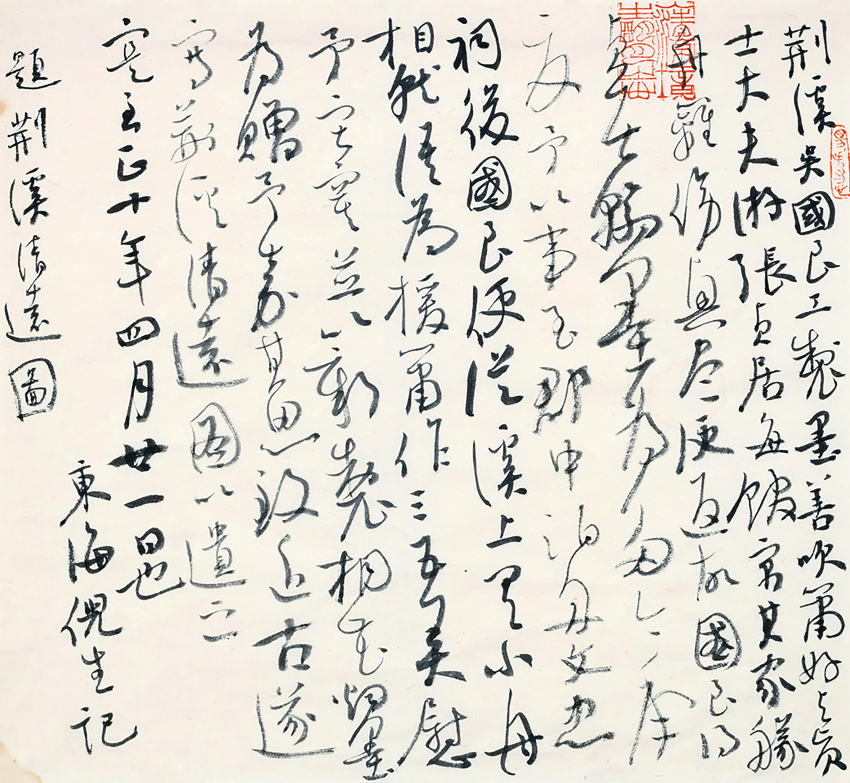

一方面他五体兼修,学习草书熔铸篆、隶、草、行、楷之笔法;另一方面他集古今草书家之精髓,可谓集诸体之长,集众家之妙。在熔铸书法五体方面,他认为,想把草书写好不只是学草书就行,还应该深知书法诸体之间的关系,打通五体笔法界限。因此他的书法诸体兼善,行草之外,篆隶书、篆刻作品在全国性展览上均有入展、获奖。他深悟古人习草之奥秘,正如黄山谷在《书论》里说:“草法悉自小篆中来”“近时士大夫罕得古法,但弄笔左右缠绕,遂号为草书耳。不知与蝌蚪篆隶法同意”。认为篆书是草书的笔法渊源。而在研习古今草书大家作品方面,双阳兄从张芝、二王、颠张醉素、孙过庭到黄庭坚、祝枝山、朱耷、董其昌、王铎、傅山、徐渭以及日本平安时期的“三笔三迹”应学尽学,近现代书家黄宾虹、林散之、白蕉等的书法也无不尽收腕底。

李双阳的集成之草并非我们简单认为的是做草书的加法,更不是习草的拿来主义者。三十年来,“傍通二篆、俯贯八分、包括篇章、涵泳飞白”。他的草书已脱去前贤窠臼,所有的技法已化为己有,一切为我所用,如今已集成自家之草。

三、自化

如果说集成主要是来自对外界草书资源的博取,那么自化主要是书家根据已有的功力、学识、阅历、修养等对草书自觉自悟的生成过程,这个阶段的作品更多地表现为由内而外的阐发与表达。

双阳兄曾经当过兵,从军营里考上大学,退役后在苏南书画院工作,后考入省书法院。曾多年担任江苏省青年书协主席,工作期间仍坚持学习,提升学历,攻读硕士、博士学位。丰富的经历使双阳兄的心性得到了磨炼,境界得到了提升。由于当过兵,练就了钢一般的意志;由于酷爱书法,遂将此视为毕生的事业去追求,勇猛精进,有“不到长城非好汉”的誓言,更有“能受天磨是铁汉,不遭人忌是庸才”的豪情。从这一点看,双阳兄是一位妥妥的性格刚毅、意志顽强的儒者。

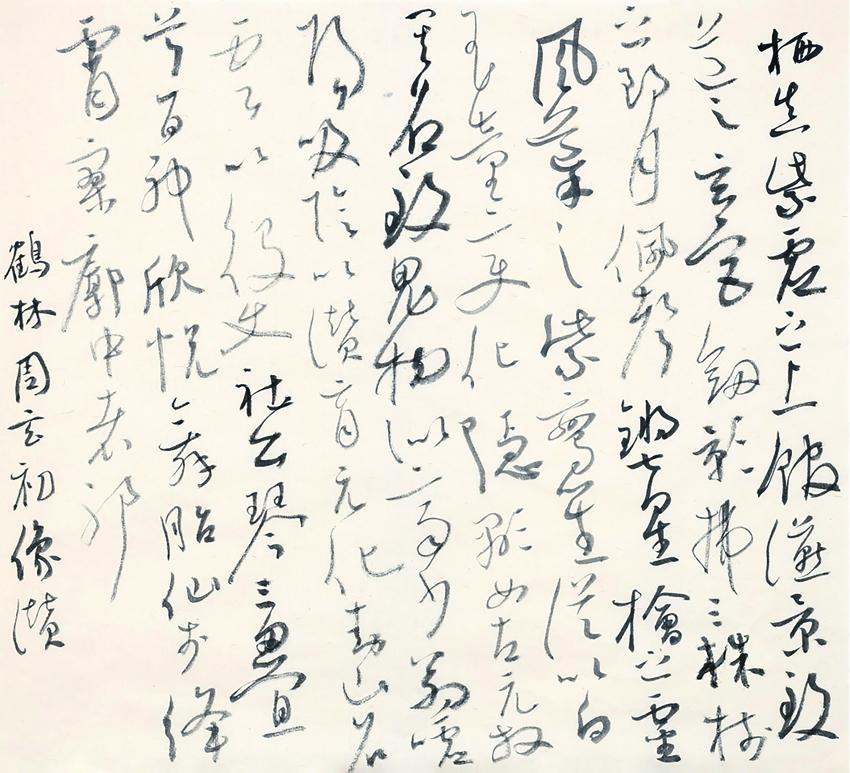

然双阳兄骨子里所表现的恣肆放达、任情随性的特征更接近于道家。生活中,他诗酒花茶,乐观自在。或寄情山水,放浪形骸,或下帷覃思,蛰伏修心。这又与道禅宗义相统一。近十年来他一直致力于书法艺术的禅意书写研究,甚至把禅学与禅意书写作为博士论文来做。从他当前的作品来看似乎已透出消息,草书激荡中见平静,潇洒中见拙朴,粗犷中见精微,豪放中见自然。用笔由过去的迅疾变得从容而迤逦,线条由过去的雄强变得率意而简静。体现了禅宗明心见性和自然本真之旨理。这是双阳兄长期积淀、渐修自化的结果。

古人云:“书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”这句话用来描述双阳兄真是很贴切。书写来自天性,草书本于心性,这是一种很高的书法境界,意味着作为创作主体的书法家已经在学识、眼界、修为等诸方面达到了相当的程度。

双阳兄对自己的草书创作有明确的审美旨趣,那就是追求“清而厚”。清代刘熙载说:“书尚清而厚。”厚是一种笔墨状态,而清是作品空灵通透的气息气韵。清与厚二者看似矛盾,实质辩证统一。无论是笔墨状态,还是气息气韵,书家都可以通过用笔、用墨、结字等技法技巧来表现。运用不同的技法技巧可以表现出不同的笔墨样态和气韵神采。正是如此,历代书法家的作品就呈现出了多姿多样的风格,如典雅的、野逸的、苍浑的、简远的、空灵的、激越的、粗犷的、萧散的,等等。双阳兄以篆籀笔法、外拓体势写草书而得其厚,以淡雅墨法、简静笔意写草书而得其清。加之参禅悟道,以禅喻书,沉潜探讨,得其三昧,草书艺术到了一个新阶段。

完整展开的册页 35cm×39cm×10