在金陵城老门西,秦淮河水悄无声息地蜿蜒流淌。河畔的钓鱼台119号,宛如一位被尘封在历史阴影中的缄默者,冷眼旁观着岁月的变迁。

追溯到明代中期,这里曾是明朝大臣、诗文家孔贞运(1574年—1644年)的府邸,府邸中藏着不为人知的权谋秘辛。清末,它摇身一变,成了太平天国侍王李世贤的府第,那森严的府门背后,似乎还回荡着昔日的金戈铁马之声。1864年,天京陷落,湘军“九帅”曾国荃也曾在此短暂停留。次年,湘军诸将集资将其改建成湖南会馆,建成之日,场面盛大非凡。可自那以后,诡异的传闻便开始流传。有人说,每逢月圆之夜,会馆内便隐隐传出当年太平军的喊杀声。这些传说在民间口口相传,让钓鱼台119号从那时起就充满了神秘色彩。

时光流转。1949年,新中国成立,钓鱼台119号迎来新的篇章。然而,那藏匿在民间的传说并未消散。尽管往昔的隆重之地,渐渐变成了普通居民的聚居之所,但居民们仍时常感受到一些难以名状的异样。

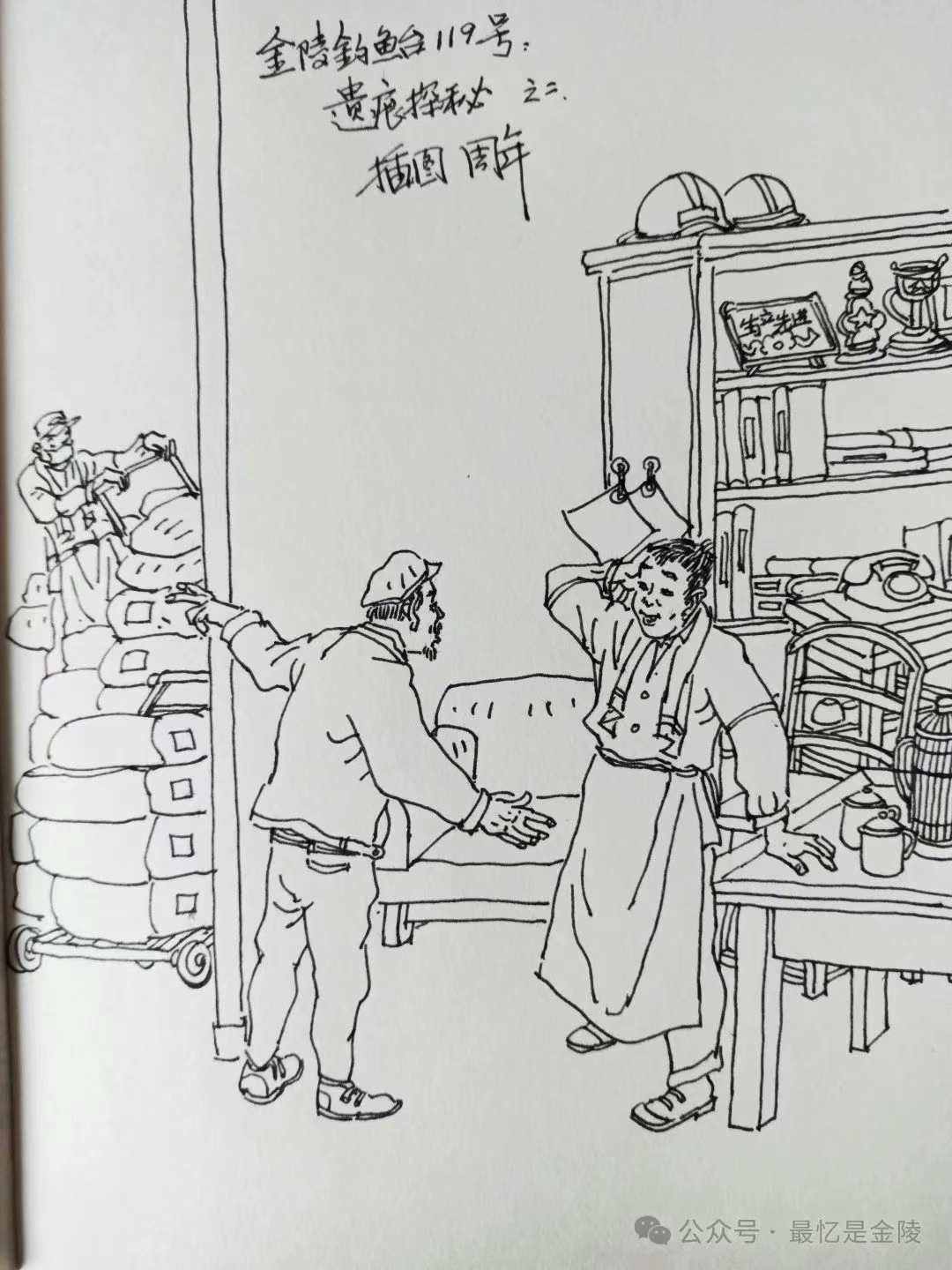

1958年,国内各行各业都在大干快上,这片土地被征收,南京塑料厂在此拔地而起。在机器轰鸣声中,似乎夹杂着奇怪的声响,像是来自地下的隐隐低吟,给新建的工厂添上了一丝神秘色彩。

就在南京塑料厂投建的这一年,我的祖父从湖南长沙赶来南京陪伴我成长。祖父身形清瘦,脊背却挺得笔直,岁月在他脸上刻下了深深的沟壑。那时,他总会牵着我的小手,在钓鱼台的青石板路上缓缓踱步,每一步都迈得沉稳而缓慢,仿佛在丈量着历史的厚度。在他的眼神中,总是闪烁着一种难以捉摸的光芒,每当走到某个特定的角落,他总会突然停下,静静地伫立,凝视着那斑驳的墙壁,口中喃喃自语,仿佛是与另一个世界的人对话——当时的我年纪尚小,浑然不知。

记得我5岁记事那年,祖父第一次驮我去钓鱼台119号。那时南塑厂正在建设主厂房区,湖南会馆遗址上还有三分之一,人走楼空的旧建筑尚未完全拆掉。

一到这里,我就被眼前那残存的古旧建筑和多进院落所吸引。祖父在一旁和一个守工地的老乡交谈着,我则好奇地四处乱走。不知不觉间,我远离了祖父,置身于湖南会馆改作民居的多进院落之中。这里的一切都显得那么陌生而又神秘,高高的院墙挡住了外面的阳光,使得院子里弥漫着一股阴森的气息。我沿着狭窄的过道奔跑着,试图找到回去的路,可每一个转角看起来都一模一样,我迷路了。我开始大声呼喊着祖父:“爷爷!爷爷!”可回应我的只有自己“爷爷!爷爷!”的回声……

就在我六神无主的时候,突然,一阵微风轻轻拂过,似乎在指引着我前进的方向。我不由自主地跟着这股微风走去,每走一步,心中的不安就似乎减少了一分。在微风的引领下,我来到了一个宽敞的院子里,满眼的雕梁画栋让我看呆了——那些精美的木雕、彩绘,在岁月的侵蚀下依然散发着魅力。我瞪大了眼睛,好奇地打量着眼前的这一切,心中全是震撼!

就在这时,我听到了祖父急促的呼喊声,我顺着声音的方向跑去,终于找到了祖父。后来,我常常呆想,那股神秘的微风究竟是什么?是这片土地上的某种神秘力量在保护着我吗?这个疑问,一直让我对钓鱼台119号充满了敬畏和好奇。

1970年底,我中学甫一毕业,就被分配到了南京塑料厂(全校同届毕业生中唯我一人分进该厂)。我的父亲是一名老布尔什维克,他身形干练,平日里话语不多,总是默默地承担着工作的重担,同时又对家族传承有着强烈的责任感。后来我才明白,我被分配到那里绝非偶然,是家父与塑料厂党委书记许广才事前有约——将我安排在四车间最脏最累的胶木粉工段当操作工。家父的想法,不只是单纯地想让我在艰苦环境中得到锻炼,背后似乎还有着某种考量。当时的我并不理解父亲的深意,只能听从安排,踏入了这个充满神秘色彩的工厂。

在胶木粉工段,遇到了我踏进社会第一步的两位师傅——王茂才和王少成。王茂才师傅当时近四十岁,身材高挑,面庞黝黑,剑眉下的双眼锐利如鹰。他的头发总是倔强地竖着,如同他执拗的性格。收我为徒那天,他郑重地将岗位入门“关卡”教授给我,要我默背胶木粉系列产品不同的原料配方。那些配方表上密密麻麻的数字和名称,就像是古老神秘的符文,需要用心去领悟、铭记。我日夜背诵,不敢有半点马虎,可那些字符在脑海中时常无组织无纪律“串门”,张冠李戴。初次背诵时自然驴唇不对马嘴,错误百出。王师傅见状,严厉地说:“这些配方,是产品生产的‘密码’,缺了一个、错位一个,整个工段生产的秩序都将被打乱,出来的产品就是废品。只有把配方时时刻在心里,才能在厂里生存下去!”短短几句话,让我体会到他对工作的严谨和对工厂原料配方“神秘秩序”的敬畏。

此后在日常工作中,他不仅传授我技术,更让我懂得了细节的重要性。他常说:“大事是由小事积累而成的,只有专注于细节,才能解开工厂背后的神秘谜团。就像湖南会馆,历经岁月依然矗立,靠的就是每一代人对秘密的守护。”在王茂才师傅的严格教导下,我逐渐掌握了工作技能,也对这个工厂的“神秘”有了更深层次的理解。

成为熟练工后,我便脱离王茂才师傅参加三班倒。我所在的小组组长叫王少成,正值壮年的他身形高大魁梧,行动敏捷,眼神中透着一股不羁,举手投足间带有尚武之人特有的豪爽与洒脱。他是太平军后人,传承着家族的尚武精神。

对新组员的我,他总喜欢在我意想不到的时候“偷袭”我。有一次,我像往常一样在机台操作,王少成师傅悄悄地绕到了我的身后,突然,他猛地拉了一下我的胳膊,我手中的工具差点掉落。我惊恐地回头,只见王师傅一脸严肃地看着我,说道:“在湖南会馆的遗址上,随时都可能发生不测,你必须时刻保持警惕。”还有一次,那是一个阴雨天,机房里弥漫着一股潮湿的气息。我正在调试一台新到的设备,少成师傅突然关掉了屋里所有的灯,在瞬间的黑暗中我慌乱地摸索着,想要找到开关,这时耳朵里突然传来少成师傅的声音:“在黑暗中,你更要保持冷静,学会应对未知的危险。”那一刻,我体会到了他的良苦用心,明白了在这个看似普通的工厂里,也隐藏着许多不为人知的危险,只有时刻保持警惕,才能在这片神秘的土地上生存下去。

闲暇时,少成师傅也欢喜讲故事。他讲的最多的还是太平天国鼎盛时期的辉煌,如“铁血征程”——自武汉长途奔袭1800里直捣南京,仅用30天。他口中的太平军将士栩栩如生,我仿佛能感觉到在当年弥漫的硝烟中,有一双双神秘的眼睛在注视着这一切。

少成师傅曾告诉我,南塑厂刚建成时,诸事不顺。先是机器莫名出故障,维修师傅们检查多次,却始终找不到原因;接着,仓库里的原料莫名减少,却毫无头绪。就在人心惶惶之时,少成师傅偶然在胶木粉原料仓库角落发现了一个神秘记号,那记号非画、非字、非符,无人辨识。这一发现,给这座新建工厂增添了几分神秘。

在与王少成师傅相处的日子里,不仅锻炼了我的应变能力,还对这片土地的历史和背后隐藏的秘密产生了兴趣。

我在胶木粉工段才干到一年半,厂部领导层大调动,许广才书记被调往云台山硫铁矿任矿长。他临离厂前打破了与我父亲的约定,将我从岗位最脏最苦的胶木粉工段调至厂设备科的下属车间。这让我既感到意外,又对许书记充满了感激。可我总觉得,这背后似乎隐藏什么我并不知晓的秘密。

1976年唐山大地震,已是矿长的许广才,曾专程来到南塑厂求助塑料薄膜,以支持唐山受灾地区搭建帐篷之用。办完公事,他特意到科里找到了我,说道:“你16岁进厂,开头就在胶木粉工段干一线岗位,并能挺过一年半的岗位锻炼,着实不易。但也值得庆幸,你学到的不只是技术和意志,更有先辈隐藏在岁月中传承!”

许矿长找我谈话时欲言又止的样子,让我不免心中生疑。就在他准备离开时,许矿长突然压低声音轻声道:“这工厂的秘密,或许和你湘人家族背景有关,你多留个心眼便是了!”

说完他便匆匆离去。秘密?湘人家族?留个心眼?我一脸茫然,胸中好似有一百只猫爪挠心,这工厂和家族到底有着怎样的关联呢?

直到后来我回长沙探亲,从亲戚那里才得知家父临终前都守口如瓶的秘密:1864年,清军在攻打南京的恶战中,我家族中的一位长辈,身为湘军的哨长(相当于现在的连长)身先士卒冲锋陷阵,在杀入天京冲进天王府时,与天王的卫队死士展开了激烈的肉搏战,战至重伤昏迷不醒。战后,他被安置在钓鱼台119号。疗伤期间发生过什么?只知道他临终前吐露出3个数字“119”。这个发现,让我对家族与这片土地的联系有了些许认识,也让我愈发渴望揭开隐藏在钓鱼台119号背后的秘密。

岁月悠悠。如今,钓鱼台119号的重建工作已颇具规模,老建筑的风貌逐渐重现。当我再次站在这片熟悉的土地上,望着眼前的湖南会馆旧址,心中感慨万千。在南京塑料厂的过往已成历史回忆,但两位王师傅的教导,如同湘人先辈留下的神秘宝藏,深深地烙印在我的生命中。发生在钓鱼台119号的那些神秘事件,虽然渐行渐远,但我坚信一定会有重见天日的那一天。