1977年,高考制度的恢复,宛如一道曙光,照亮了无数工人、农民和知青的前路,成为改变命运的珍贵契机。那年冬天,570多万年轻人或已不年轻的人怀揣着梦想奔赴考场。然而,最终录取人数不足30万。此后,改革开放的浪潮涌起,各地广播电视大学纷纷开办,有些大专院校也设立夜大班,为渴望知识的人们开辟了新的求学通道。

1982年,我有幸成为南京市第一轻工业局系统电大汉语言大专班的68名在职学员之一。开学初期,我们主要在局礼堂集中上课。那时没有电视教学,只能通过放磁带听录音来学习。久而久之,大家逐渐产生了“受教疲劳”,内心无比向往能聆听大学老师面对面授课。

在电大文科班的课程设置中,形式逻辑并非必修课,但我深深被这门课程吸引,它就像一把能开启智慧宝库的钥匙。强烈的求知欲驱使我另辟蹊径。于是,每周两个晚上,我前往南京师范学院(后升格为师范大学)夜大班蹭课当起了旁听生。

南师主讲逻辑学的是黄浩森老师。他五十来岁,身材魁梧,留着大背头,精神抖擞,眼神中透着睿智与温和;一站上讲台,就带来一股稳健有力的气场。他说话带有一些地方口音,但丝毫不影响观点的表达,反而增添了几分风趣幽默。他将晦涩难懂的逻辑学知识讲得引人入胜,妙趣横生,深受同学们喜爱。

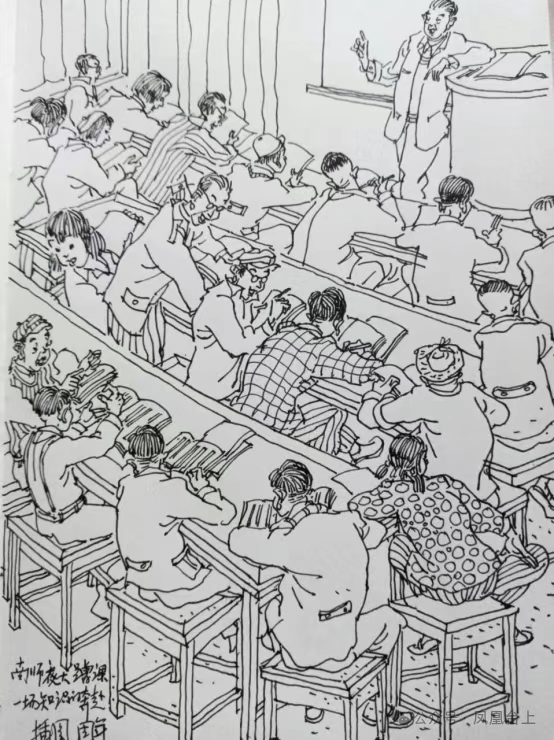

黄老师每次上课,大教室总是座无虚席,连过道台阶也挤满了人。起初,黄老师以为除了夜大班学员,其他人都是本校选修这门课的学生,并未注意到我和其他“外来客”混在其中。

一天晚上,教室灯光暖黄明亮。和往常一样,黄老师站在讲台上,拿起粉笔轻敲黑板,声音洪亮且富有磁性:“今天,我们来讲讲形式逻辑跟辩证思维的区别。”随后,他在黑板上写下“1+1=2”,转身笑着问我们:“在形式逻辑里,一个苹果加一个苹果,等于几个苹果?”我们不假思索,齐声回答:“两个!”黄老师满意地点点头,话锋一转:“那从辩证思维看,一个人加一杆枪等于几?”

此话一出,教室里瞬间安静下来,大家面面相觑,满脸疑惑。片刻后,小声的讨论声渐渐响起。前排一位男生率先举手站起来说:“等于一个武装的人!”黄老师笑着示意他坐下,又看向其他人。一位女生有些犹豫地说:“这得看情况吧,要是这人不会用枪,那可能还是一个人和一把枪,加不起来。”教室里顿时响起一阵轻笑。

黄老师不置可否,接着抛出问题:“一个连的解放军加上一个连的国民党兵,等于几个连?”这问题犹如一颗石子投入平静的湖面,激起千层浪。同学们立刻炸开了锅,七嘴八舌地讨论起来。有的说:“从形式逻辑讲,简单相加肯定是两个连。”马上有人反驳:“这可不一定,两个对立阵营的连一旦打起来,能剩一个连就不错了。”还有人说:“要是国民党兵那个连战场起义呢,那肯定一加一等于二。”又有同学提出:“万一这个连有的不愿被收编,跑了一个排,其他还在犹豫,这咋算?”大家各抒己见,争得面红耳赤,教室里热闹非凡。黄教授看着这场面,嘴角微微上扬,眼中满是鼓励和欣慰;同时耐心倾听大家发言,还不时提醒点拨引导我们进一步深入思考。

讲到概念偷换和外延与内涵的区分时,黄老师缓缓说道:“生活中,概念偷换的情况可不少。比如,有人说‘我买了一只包,是真皮的,还特别便宜’,另一个人就说‘那我也要买你这样便宜的真皮包’。可等第二个人买回去,就发现不是自己想的那样。”他停顿一下,拿起讲台上的粉笔,在黑板上写下“真皮”两个字,转身解释道:“第一个人说的‘真皮’,内涵可能只是动物皮,外延包含各种动物皮做的包;可第二个人理解的‘真皮’,内涵可能更偏向高品质的牛皮,外延范围一下子就缩小了,这就是典型的概念偷换。”我们这才恍然大悟,纷纷点头,没想到日常生活中的小事,竟藏着这么多形式逻辑和辩证思维的学问。

然而,好景不长,来蹭课的人越来越多,有电大生、函授大学的自学者等。黄老师的逻辑学课只好换到教学楼演说厅。即便如此,依旧人满为患。系里无奈开始点名,结果喊一个名字常常有两三个人同时答应,场面十分滑稽。最后,学校规定凭夜大班学员证才能入场。从那以后,我没法再去夜大班蹭课了。所幸我们一轻系统的电大班及时调整课程,上午听录音讲课,下午请南师的秦家琪、陆协新、吴锦、何永康等以及南大有关名师轮流辅导。可惜的是,逻辑课不是必修课,没能请到黄老师授课,为此留下深深惋惜和念想……

这段短暂的蹭课经历,在我心中留下了深刻的印记。它既是我对知识热爱的见证,同样也能体现那个时代人们对知识的热切渴望。虽然没能再聆听到黄老师的教诲,但课堂上那些思维碰撞出的火花,始终激励着我在求知的道路上不断前行。